- +1

一周藝術人物|蘇菲·卡爾探尋奧賽,“泰迪熊”見證疫情

在疫情、戰爭和各類突發公共事件陰霾下,注重對人類內心情感探索的藝術品引發共鳴。

在法國,藝術家蘇菲·卡爾(Sophie Calle)個展“奧賽的幽靈”開幕,作品講述博物館的過去和現在,聚焦描述人類的脆弱,和對身份與私密性的檢視;在倫敦,英國藝術家格雷森·佩里(Grayson Perry)新作即將亮相倫敦科學博物館,以“泰迪熊”反映疫情期間的精神狀態。

元宇宙來襲。在上海,來自全國50家博物館、高校的60位館長、學者聯名發布倡議,呼吁博物館順應時代發展,積極參與建構元宇宙。在北京,歷史語言學家段晴辭世,其持之以恒的研究曾讓許多湮沒大漠千年之久的古代文獻重新煥發生機。

《澎湃新聞·藝術評論》“一周藝術人物”,報道并評析國內外的藝術話題人物及熱點事件。

巴黎|藝術家蘇菲·卡爾

重返奧賽博物館,探尋“奧賽的幽靈”

近日,法國藝術家蘇菲·卡爾(Sophie Calle)在巴黎奧賽博物館展開了個展“奧賽的幽靈”(The Ghosts of Orsay),以其特有的敘事方式講述博物館的過去和現在。蘇菲·卡爾是生于1953年,是作家、攝影師、裝置藝術家和觀念藝術家。她的作品經常描述人類的脆弱,和對身份與私密性的檢視。

1978年,蘇菲·卡爾踏入了日后成為奧賽博物館的廢棄火車站和酒店。她在附近的一座空置建筑里進行駐地,在一間房間中收集過往住戶遺留的檔案和物件,其中一位名叫Oddo的酒店員工的信息讓她展開了遐想。

四十多年里,卡爾一直保存這些物件,她說它們就像來自過去的幽靈一樣縈繞著她,而這也成了此次奧賽展覽的標題。“我在一次晚宴中遇到了蘇菲。她剛告訴我過去的經歷,我便帶她去見了奧賽博物館的首席策展人西爾維·帕特里(Sylvie Patry)和前任主席勞倫斯·德·卡斯(Laurence des Cars),”博物館中當代項目的負責人多納蒂安·格勞(Donatien Grau)介紹道。

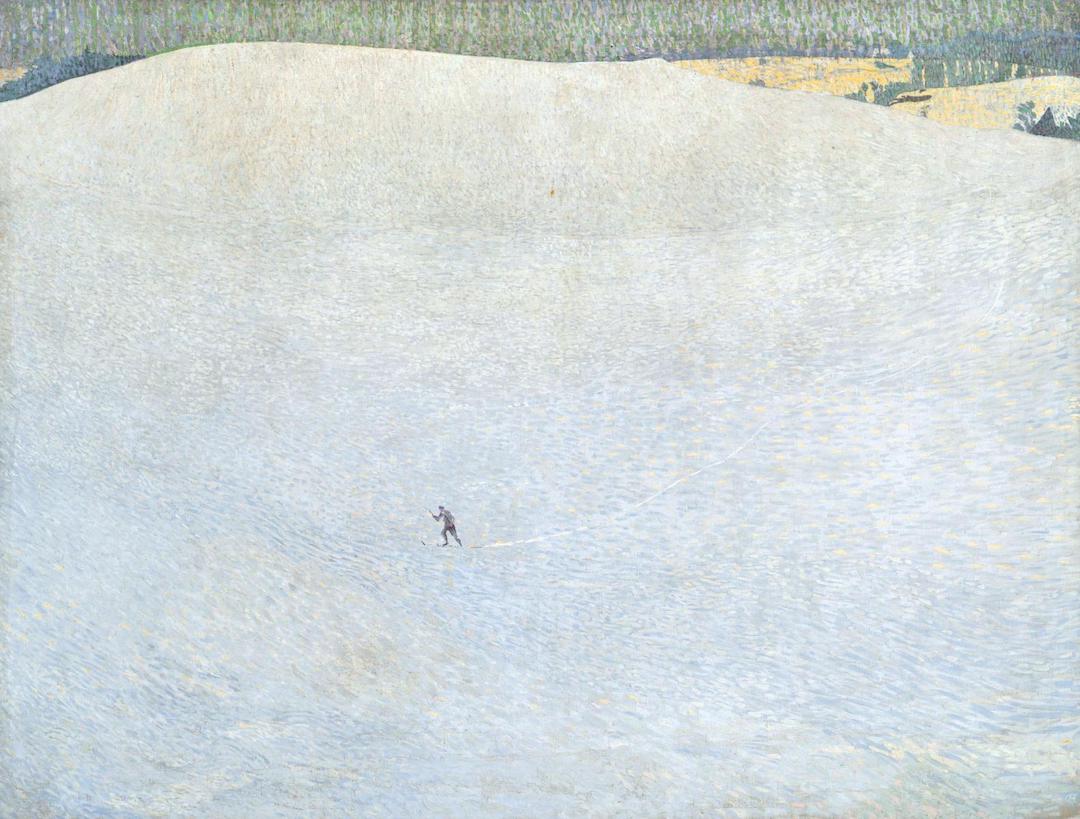

在法國的第二次防疫封鎖期間,卡爾受邀來到奧賽博物館,漫步于空蕩蕩的走廊上,她見到了瑞士畫家庫諾·阿密特(Cuno Amiet,1868—1961)的一幅大型雪景油畫,畫面乍看描繪了一個孤獨的滑雪者。而事實上,在畫布的后方,能夠看到看兩位同伴的身影。在法語中,“在后面”(au dos)的發音是“oddo”,正如幾十年前讓卡爾產生興趣的那位酒店員工的名字。于是,此次展覽框架開始在她的腦海中浮現出來。

“‘奧賽的幽靈’是混合了攝影、詩歌與現成品的藝術創作,”格勞說道,“它揭示了卡爾編織敘事的獨特能力。”這場展覽被分成兩大部分,分別講述了過去的酒店和今日的博物館。卡爾所提到的那些舊日的物件也作為現場品共同展出。(文/錢雪兒)

倫敦|藝術家格雷森·佩里

新作亮相倫敦科學博物館,以“泰迪熊”反映疫情期間的精神狀態

3月30日,英國藝術家格雷森·佩里(Grayson Perry)新創作的花瓶作為展品之一,將亮相倫敦科學博物館。這只名為《艾倫·密叟斯——新冠疫情期間的上帝》(Alan Measles – God in the time of Covid-19,)大型裝飾花瓶與其他講述疫情影響的標志性物件一起出現在展覽“醫學:威康展廳”(Medicine: the Wellcome galleries)中。

這件新作受到“阿爾巴雷洛”(albarello)陶罐的啟發,這種陶罐曾在醫院中用來盛放藥物。佩里以簡潔的色彩進行裝飾,并吸取了中世紀“末日繪畫”(doom paintings)的風格。在瓶身的諸多圖案中,還有佩里最愛的那只名為“艾倫·密叟斯”的泰迪熊,旁邊還有佩里的女性自我“克萊爾”(Claire)。此外還有形似英國首席醫療官克里斯·惠蒂(Chris Whitty)的身影。

佩里的新作誕生于兩年前他做“格雷森的藝術俱樂部”( Grayson’s Art Club)電視節目期間,直到現在人們才看到它的完成版。“這件作品反映了我在巨大的恐懼和不確定性期間的精神狀態,”佩里解釋道。

“艾倫·密叟斯是我對于神、男性、照顧、安全的個人隱喻,”佩里補充道,“他顯露出心煩意亂的樣子,因為他依然處于重病之中。他想要在醫院里幫忙的努力受到了抗議者們的嘲笑。”作品借此展現出公共健康危機下人們的情緒狀態。

格雷森·佩里1960 年出生于英國,2003年透納獎得主,2013年被授予大英帝國勛章,皇家藝術學院皇家院士,倫敦藝術大學名譽校長。作為對英國藝術影響極大的當代藝術家,佩里的創作媒介非常廣泛,包含陶藝、繪畫、雕塑、服裝設計等領域。(文/錢雪兒)

上海|博物館館長、學者

聯名倡議博物館積極參與建構元宇宙

3月26日,來自全國50家博物館、高校的60位館長、學者聯名發布《關于博物館積極參與建構元宇宙的倡議》,呼吁博物館順應時代發展,發揮自身優勢,積極參與建構元宇宙。

樹德里1921·AR礦泉水(掃碼看中共一大會址宣傳片)。

“近兩年火熱的元宇宙概念及其應用場景,雖然還存在不確定因素并有一定泡沫,但無疑是把握新一輪科技革命和產業變革新機遇的戰略方向。元宇宙在對現實世界的虛擬化、數字化過程中,需要大量來源于實體世界的物質標本和精神世界的文化元素,以建構與真實社會體系融合的數字生活空間。而現實世界里同時擁有豐富物質標本和文化元素的最佳場所,非博物館莫屬。博物館的宗旨和理念與元宇宙是相通的,博物館的未來和使命與元宇宙是相融的。”上海大學教授段勇代表發起人如是介紹倡議背景。

段勇

《倡議》的核心內容主要圍繞“資源共享,普惠互利”、“場景共創,提升自己”、“標準共建,與時俱進”、“責任共擔,守正創新”這四點展開。《倡議》提到,博物館應增強藏品資源特別是數字資源開放共享的意識,樹立合作共贏的理念,讓有限的資源在元宇宙中創造無限的可能;博物館要協同探索創建優質應用場景,在參與建構元宇宙中實現博物館自身的高質量發展;博物館應與時俱進地探索博物館領域元宇宙建設標準規范,在相關主題的國際對話中發出中國聲音;博物館要通過融入元宇宙使博物館超越時空、無遠弗屆、歷久彌新。

據悉,該倡議由上海大學教授段勇、安來順、潘守永、李明斌等學者籌備發起。共同發起人還包括上海博物館館長楊志剛、南京博物院院長龔良等中央地方共建國家級博物館代表,天津博物館館長陳卓、河北博物院院長羅向軍等省級博物館代表,上海科技館館長王小明、中國共產黨第一次全國代表大會紀念館館長薛峰、中國絲綢博物館館長趙豐等自然博物館、紀念館、行業博物館代表,市級博物館代表,石窟、遺址類博物館代表,非國有博物館、港澳臺博物館代表和來自北京大學教授杭侃、清華大學教授杜鵬飛、浙江大學教授嚴建強、吉林大學教授史吉祥、復旦大學教授陸建松、魏峻等高校學者代表。(文/小犀)

北京|學者段晴

因病辭世,致力于西域文書之研究

3月26日,北京大學外國語學院段晴教授因病辭世,享年68歲。

段晴

段晴教授雖為語言學領域的學者,驚悉其辭世消息,也在文博界引發一片悼念和哀思。作為歷史語言學家,段晴教授的研究與文史領域的關系極為密切。因其持之以恒的研究曾讓許多湮沒大漠千年之久的古代文獻重新煥發生機。

有文博界人士發文稱,“2014年,上博舉辦達瑪溝出土壁畫展,有幸獲段教授賜稿。緬懷。”段晴教授《于闐故地的訴說》被收錄于上海博物館編《于闐六篇:絲綢之路上的考古學案例》一書(北京大學出版社出版)。

段晴教授傳承季羨林先生、金克木先生建立的學科傳統,為我國東方學科的發展殫精竭慮,鞠躬盡瘁。她主持建立了北京大學梵文貝葉經與佛教文獻研究所,對西藏梵文貝葉經和新疆出土梵語、胡語文獻展開研究,整理校勘出多部久已失傳的佛典文本,研究成果匯集為叢書出版。

古藏文敦煌寫經 《大乘無量壽宗要經》 水墨紙本手卷, 8-9世紀,吐蕃時期寫本

30余年來,段晴教授持之以恒地致力于研究我國新疆等地出土的胡語文書,在這一領域做出了卓越的貢獻,讓許多湮沒大漠千年之久的古代文獻重新煥發生機,極大地增進了我們對于西域古代語言、歷史和文化的理解。(文/小犀)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司