- +1

陳建華談陸小曼與民國上海報業

陳建華,生于上海,香港科技大學人文學部榮譽教授,上海交通大學人文學院致遠講席教授。治中國文學史、“革命”觀念史、視覺文化史,近現代報刊與傳播文化。

最近,商務印書館出版了陳建華的兩部新著《陸小曼·1927·上海》《文以載車:民國火車小傳》。

上海在1926至1932年間有多達七百多種小報。為什么小報會在這段時期如此繁榮?您說“不看小報就看不懂上海”,小報與上海之間是怎樣一種關系?

陳建華:小報為什么在這幾年特別多,是比較有趣的現象,這不光牽涉到上海,還有跟媒體、商業、政治等的關系。宏觀地說,晚清以來,上海媒體特別發達。到了二十年代末,小報這樣的繁榮,你可以說表面上是缺乏管制,這就和政治有關。從民初一直到孫傳芳控制上海,由于北洋軍政府的關系,上海政治上相對比較獨立,政府和國家不能對它怎么樣,當然也是因為租界的關系。小報在三十年代之后,明顯不像二十年代末那么繁盛了,政治上跟國民黨推行“黨治”有關,比如對電影很快就有審查條例出來。

國民黨統治上海之際,小報起先對蔣介石本人還是像往常一樣,把他當作一個名人,當作一個茶余飯后談論的對象,雖然他們也意識到蔣介石有所不同,把他看作一個英雄,同時卻大量報道他的私人家庭生活,聽說他要和宋美齡結婚,甚至有起底他前妻的報道。蔣介石與宋美齡結婚后不久,就對小報和媒體放話,要它們停止這種做法。果然他們也漸漸收斂了,這和政治有關。

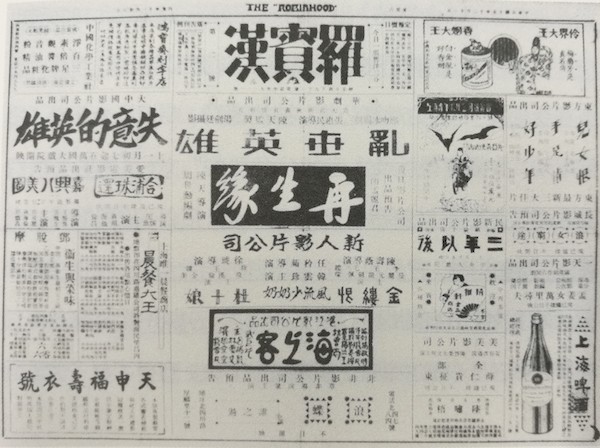

我說不看小報就看不懂上海,當然這么說是有一定限度的,也就是說小報表現的是市民階層的閱讀心理,是市民閑暇的一種文化方式,未必是上海的全部。具體來說,特別在那個時代,從事小報——比如“四金剛”(即《晶報》《金鋼鉆》《福爾摩斯》《羅賓漢》)——編輯、發行工作的,主要是舊派、鴛鴦蝴蝶派的那些人。這些人有自己的價值底線,也有語言文字上的特殊風格,他們跟新文學或白話文運動保持了一定的距離。這在當時上海有一定的市場——主要迎合的是市民階層。小報和市民的經濟、文化、傳統,和上海的日常是十分緊密地聯系在一起,作為一種文化消費,體現了市民的情感結構。

陳建華:小報的歷史實際上已經有一些專家做了研究,大概十年前就出了好幾本專著。比如李楠的《晚清民國時期上海小報(插圖本)》(人民文學出版社,2006年),從文學史的角度做,是一部很出色的著作,還有其他人對小報小說目錄(孟兆臣:《中國近代小報史》,社會科學文獻出版社,2005年)或小報與文化的關系(洪煜:《近代上海小報與市民文化研究(1897-1937)》,上海書店出版社,2007年)做了清理。

我寫陸小曼跟其他寫陸小曼的不一樣,我的材料基本上是從“四金剛”來,還包括《申報·自由談》《上海畫報》。許多人寫陸小曼都提到了云裳公司,提到她演戲,而我看了大量小報資料,發現了不少別人沒有關注到的材料,有助于將這些故事講開來。這些事情基本上都發生在1927年,和文化、政治糾纏在一起,故事本身很有戲劇性,甚至要比小說還精彩,但它又是一種紀實。事先我并沒想到這樣寫,但隨著資料逐漸越來越多,就把這幾個點看作文化現象,對那個時代和上海文化有象征意義,因此就更有興趣了。我強調這本書以陸小曼為中心,是因為一般講陸小曼的有的以徐志摩和她的情愛為中心,甚至從張幼儀的視角來看,但在我書里,這些都有關,但主要是以陸小曼為中心。

您在《從革命到共和》中,把周瘦鵑時代的《申報·自由談》視為(資產階級)“公民社會”的“公共論壇”,和清末民初“共和”憲政理念有很大關系。但當北伐勝利,都市文化換血,1928年,江南舊派文人紛紛“改業”。或許是巧合,1927年盛極一時的小報仿佛處在某種特殊的位置上。小報的政治立場是什么?小報與“大報”的副刊有何異同?

陳建華:你指的是1928年周瘦鵑《改業》這篇文章,登在《上海畫報》上的。那是說一批民國以來比較有名的通俗作家,因為社會變化,不得不放棄文字生涯,去做別的事情。的確這是一個表征,跟小報的興衰也互有關聯。到了二十年代末,除了其他原因,也和小報內部自身文化力量的變化有關。二十年代初,《申報·自由談》連篇累牘地,每天通過“三言二語”對軍閥挖苦、批評,極盡嬉笑怒罵之能事。這的確在很大程度上是因為民國后——特別在上海租界——媒體言論的尺度比較寬。《自由談》以言論自由為標榜,它在袁世凱時代受到過壓制,在袁世凱之后,因為軍閥混戰,便在上海的租界,在夾縫中批評時局。此外,報紙站在市民的立場上,注重時弊,講一些老百姓的心里話,對市民來說是應該的;另一方面,《申報》雖然自稱中立,實際上是商報,代表了上海的民族資產階級的立場,比如小報提倡國貨,這些都跟租界的文化政治相關。

總的來說,幾張領頭的小報和《申報·自由談》的關系比較密切。從民初的王鈍根到陳蝶仙,再到周瘦鵑,這一路媒體小圈子,也就是“禮拜六”圈子,對上海市民文化的影響很大。他們都是上海通俗文化的元老。《申報·自由談》從二十年代初開始一直到1932年都是周瘦鵑做主編。《晶報》作為小報之首,是1919年創辦的,它的供稿陣容和《申報·自由談》有重合之處。當然,里面的包天笑另有山頭,一直在編自己的雜志。總的來說都是些鴛鴦蝴蝶派的人,他們是城市大眾傳媒的主流。

周瘦鵑1928年寫《改業》,指的是這一幫原來起引領作用的人,因為文化環境的變化——比如隨著白話文的推廣和新教育制度的延伸,新文學得到了確立——而不得不轉行。另外,整個市民文化也在更新換代。1926年創辦的《良友》就是另外一個圈子。開始伍聯德還請周瘦鵑去做了幾個月的編輯,但馬上就覺得雙方理念不同,就分手了。《良友》實際上從一開始在政治上就是親國民黨的,它有南方廣東的背景,和北伐關系很深。《良友》在建立一個新的都市文化形態, 相較于其他文化雜志,雖然起先它和傳統也有很多關系,但它與世界接軌的姿態非常鮮明,它關心國際、國內大事,可以說,它的版面顯得光明得多。有學者如香港中大的梁元生對所謂《良友》的廣東幫做過研究。

《晶報》《申報·自由談》《上海畫報》和袁世凱二子袁寒云關系非常密切。它們受了共和的理念,受了男女平權、言論自由的鼓舞,這和袁世凱有矛盾。當然這里的情況其實更復雜。袁世凱稱帝前打著共和的旗幟,孫中山發動“二次革命”,其實是違背共和的,但當袁世凱要恢復帝制,顯然就和共和沖突了。所以這些情況比較微妙。“二次革命”后,人們忌談革命,這跟共和觀念有關,覺得革命總是不好的。

所謂小報里不同的政治立場,比如《羅賓漢》《福爾摩斯》好像在攻擊云裳,說云裳價格奢侈,這牽涉到國貨和上海民族資本主義的問題,用國貨名義把支持云裳的報紙打倒,其實也可以說,這都是在爭搶讀者,為自己的報紙搶奪空間。實際上,兩者之間政治上未必有那么不同。一些報紙把陸小曼和翁瑞午的事件曝光,消費名流,實際上跟它們和陸、徐、翁沒有那么大的沖突。

陳建華:湯惟杰寫過一篇關于《晶報》和胡適關系的文章(《〈一顆星兒〉、“毛瑟架”與“新”的政治——胡適與早期〈晶報〉關系新探》,《現代中文學刊》,2010年第六期),談到張丹翁和胡適之間的關系。二十年代末小報和胡適的關系非常微妙。比如當時胡適打電話給黃梅生,說他看到《晶報》上報道他在南洋公學參加國民黨舉辦支持北伐的游藝活動并作了演講,他說這是不符合事實的,他還加了一句話很有意思,說我不是國民黨黨員,并沒有宣傳三民主義的義務。黃梅生是《上海畫報》的名記者,就寫了個報道登了出來,雖然是豆干大小的報道,但信息量不小。

從辦小報的這些人的角度,對于五四新文化他們很推崇兩個人,一個是胡適,一個是劉海粟,把他們分別叫做“文學叛徒”和“藝術叛徒”。說他們“叛徒”也非常有意思,那是相對于傳統而言,其中不排除比較復雜的價值判斷。

(Cultural Imaginary of the “Middle Class” in Early Republican Shanghai,將刊于Modern China)

。我覺得這種探討非常有必要。我原來寫周瘦鵑時候,談了一些家庭問題。他在民初的一些小說中已經有一種假想的城市體面生活了。當然你也可以說,他是受了西方維多利亞小說的影響,這些小說首先關注女性和家庭。云裳公司創辦時,周瘦鵑動員他的一些朋友成為股東,設計有藝術創意的服裝,使之成為都市日常性的消費,這本身代表了一種中產階級的變化。從上海當時的消費潮流來說,譬如四大百貨公司形成南京路消費中心,公寓式房子的興起等等,可見上海的經濟走向一個中產階級的時代,或者說中產階級實體化了。包括新感覺派的小說,主人公大多是中層階級,華東師大的羅萌在做這方面的研究。

不論是《陸小曼》,還是《文以載車》,您都試圖展現民國文化的新舊糾纏。我們可以從這些現象中窺得其時本土傳統、民族主義與世界主義之間怎樣錯綜復雜的關系?

陳建華:的確,陸小曼這個例子,比較能說明新舊文化之間的交錯、碰撞,這樣的例子或許提醒我們對現代中國的文化、社會、歷史取一個比較開放的態度。實際上這不止于陸小曼,像云裳公司的資本結合,就是新舊結合,入股的既有上海的舊派文人,也有徐志摩、胡適,比較復雜。為什么1927年會出現這樣的文化現象?大革命前后社會激烈變動,各種知識和文化力量都在重新分化組合。茅盾退到上海就開始寫小說了,錢杏邨開始批魯迅,變動得非常激烈。茅盾說胡適、徐志摩是代表資產階級的,現在這么一看,他們在上海參與云裳公司,因此把他們歸為“資產階級”不是沒有道理的。

陸小曼在新舊之間,她喜歡唱京劇,而徐志摩是提倡話劇的,五四一開始,就對舊劇竭力排斥。這和陸小曼自己的出身,她父親在北京做官有關。她喜歡京劇,一到上海就和這些舊派打得火熱,但她又扮演了一個推動女子唱戲的角色,那是針對四大名旦的,而又后來的趨勢也確實如此,四大名旦過了之后就難以為繼了。今天我們再談傳統戲劇,怎么看待男旦?有些問題都很有意思。

陳建華:關于愛情,我在書里也采用了一種悖論的方法,我們不能聽徐志摩或陸小曼的一面之詞。但既然以陸小曼作為視點,還是更多要從她的角度看,女人有運用自己身體和感情的自由。觀念和情感的選擇本身就是哲理的問題,但五四以來,還是太觀念了,這方面至今還是有蠻強大的勢力。

我想陸小曼是比較壓抑的,看他們倆的《愛眉小札》,徐志摩在不斷地在說你應該怎么做不應該怎么做,好像一直在規訓她。

小報的一大特點是在真實與虛構、新聞與文學之間游移。在您眼里,這種特點是積極的,還是消極的?

陳建華:這里既有積極的一面,也有消極的一面。就積極的一面來說,小報給我們提供了很多歷史文本。既然各個小報有它自己的圈子、趣味、利益、立場,它們在報道的時候就離不開這些東西。以陸小曼唱戲作為例子,雖然幾月幾號她在哪個舞臺演是不會搞錯的,但是具體怎么說它,采取什么視角,各個小報都不一樣。譬如在稱贊徐志摩和陸小曼多么恩愛,有的講法好像太mean了,太low了,有點庸俗,卻多少含有倫理上的價值評判,所以可以從不同的報紙看到不同的視角。小報一般有自己的目標讀者,為了爭取讀者認同,要有自己不同的聲音,這是一種公共展示,也是生意經。

就像金宇澄在《繁花》里引用了您的詩一樣,您這本書的寫法也不乏和《繁花》有暗合之處:在主線敘事之外,不時宕開一筆。此外,您的一些句子構造奇譎,記得有一句話,句法本身呈現了徐、陸、翁三人糾纏的關系,其中的破折號,巧妙地把翁“插入”在了徐、陸之間。您有沒有打算專寫一篇關于徐、陸的小說?

陳建華:這可能是個不錯的主意。目前這本小書只是一個橫截面,如果寫小說的話可以牽涉到更多,比如張幼儀、林徽因。或者也可以寫介乎小說與紀實之間的東西,都是蠻好的嘗試。

你說的“小曼寧愿萬竅生煙”這句話,大概是因為一講到徐志摩,人們難免會想到《人間四月天》。這個電視劇影響很大,尤其是兩個人吸鴉片的畫面。我當時腦海里自然浮現出了這個畫面,信筆所至,自己覺得蠻酷的,無非是寫得比較文藝一點,就是說明陸小曼已經心有所屬,當然這是我主觀表述的方法。不過目前還沒有把他們寫成小說的打算,手里事情太多。

陳建華:“民國范”這個詞有段時間被熱捧,現在也有人完全要拋棄它。在我看來,這個詞代表了濃縮的對民國的理解。對我來說,這個理解并沒有完成,一段歷史要完全把握不太可能,而對上海研究來說,這個理解也沒有完結。做研究,并不是順著某種流行的東西走,而是怎樣能夠更加真切地把握歷史。當然,所謂民國范無非是民國真正的意涵在哪,這不可能三言二語說清楚,所以對這個詞要有一種警戒,不要亂用,而且它也不可能等同于一個定義,它本身是開展的,需要不斷去關注、探索它。

從時間上講,清末以來到現在二十世紀中國的文學文化,因為“近代”“現代”“當代”的劃分,彼此被割裂開來,我們需要探究它們的關聯。從空間上講,包括社會主義工業化在內的中國工業化也不能孤立地看,它是一個世界工業革命的一部分。我們改革開放以來的歷史和民國的歷史雖然有很多不同,但是顯然有連結、有延續,不光在“新民主主義”方面,確實可以從不同的角度作時空的對照。

從《“革命”的現代性》到《革命與形式》,再到《從革命到共和》和《陸小曼》,您怎么看待自己的研究線索?

陳建華:對革命的研究是一條線索,一個過程。最早的興趣是二十世紀初中國革命的這個概念,從清末以來革命話語是怎么形成和展開的,后來關于茅盾那本書談的是長篇小說形式的問題,后來《從革命到共和》包含一個轉折了,開始明顯把文學和文化結合起來。《陸小曼》是完全沿著這個線,包括《文以載車》,通過一個案例來做。這里有所謂學術慣性,它和我所受的訓練有關:在復旦讀書時我的老師是章培恒先生,在哈佛是李歐梵先生,他們都非常強調歷史。閱讀小報本身也是資料收集和辨別的過程。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司