- +1

德國氣候政策困局中的“牛油果政治” ①:減碳與可持續發展的沖突

德國大選塵埃落定已經半年,新大聯合政府登上政治舞臺也已經三個月有余。第四波COVID-19疫情是無疑是擺在新政府面前的第一道難關,然而,政客們借著“跟隨科學”的名義,出爾反爾,屢屢祭出了反科學的政策,面對這樣的危機處理,民眾對新政府已然失去了信任。與疫情的危機管理相比,這屆政府另一項與科學有關的危機處置——氣候政策,無疑會面臨更長時間的質疑和壓力。越來越多的時評人,學者教授將氣候變化比作一個更大號的COVID-19危機。COVID-19所造成的社會撕裂和政治極化,在漫長的應對氣候變化的過程中,將進一步放大。

在選舉造勢的階段,眾多媒體就將此次選舉定為了“氣候選舉”,選舉的結果也可謂“不負眾望”。一方面,在氣候問題上扮演“先知”角色的綠黨,在選舉中獲得了前所未有的議席數,強勢進入聯合政府。由此,讓全歐洲受困于氣候變化的青年看見了救贖的希望。根據歐盟的一項調查,即使是在大流行病期間,多數歐洲的年輕人依然認為氣候變化是人類面臨的最大危機。年輕人由氣候焦慮(Klimaangst)所導致的心理和精神疾病已經成為了心理學研究的重要對象。另外,氣候焦慮也降低了年輕人生育的欲望,進一步加重了德國人口老齡化的危機。在此之前,默克爾時代的能源政策被氣候活動家們認為是口號性的承諾遠多于實際的減碳行動。但是,綠黨黨魁、現任德國副總理哈貝克(Robert Habeck)也承認,默克爾政府基本上執行了綠黨制定的能源和氣候政策要求。另一方面,在新大聯合政府的執政協議中,“氣候”這個詞出現次數(198次)首次超過了“德國”(144次)。協議中主要由綠黨執筆的“氣候部分”足有40頁之多(協議總共178頁)。其中,最有雄心的條款有如下幾條:將淘汰燃煤發電的計劃提前到2030年,同年,將可再生能源在總電力供應中的占比提高到80%;為了實現這一目標,到2030年光伏發電將擴大到200千兆瓦,到2025年,海上風電將擴大到70千兆瓦,每個州必須有2%的土地用于建造陸上風電渦輪機;自2023年1月起,廢除可再生能源補貼稅(EEG-Umlage),未來完全由二氧化碳價格來調節碳排放;二氧化碳價格將在適度范圍內提高,但不會超過60歐/噸,并且支持在歐盟排放交易計劃中設立歐盟范圍內的最低二氧化碳價格。

2022年3月24日,德國柏林,德國副總理兼經濟部長哈貝克在會議上發表講話。25日,德國副總理兼經濟部長哈貝克宣布了德國擺脫能源依賴的計劃。他表示,受烏克蘭沖突影響,德國將“以非常快的速度”減少對俄羅斯石油、煤炭和天然氣的能源進口依賴。

在俄烏軍事沖突的背景下,無論是綠黨,還是這份雄心勃勃的氣候政策方案都面臨了當頭棒喝。由于在傳統能源上(德國55%的天然氣、50%的煤炭和35%的石油進口來自俄羅斯)過度依賴俄羅斯,德國不但要面臨飛漲的能源價格,甚至還將面臨能源短缺。作為過渡能源的天然氣的嚴重短缺,促使哈貝克勉強表示,“不再有思維上的禁忌”,為了保證能源供應,現在考慮要讓煤電廠繼續運營。不過,即使沒有這場軍事沖突,綠黨和這份新的協議在氣候變化和能源轉型(Energiewende)問題上,也已經引爆了新的一輪“危機”。本文想以牛油果政治為隱喻對這一危機展開探討。

“牛油果政治”

“牛油果政治”(Avocado Politics)一詞是上世紀七八十年代的出現的政治概念“西瓜政治”(Watermelon Politics)的派生物。“西瓜政治”最先被專門用來描述當時一些歐洲綠黨的領導人,比如科恩-本迪特(Daniel Cohn-Bendit),他們都曾是新左翼學生運動的重要成員。“西瓜政治”顧名思義,外表是綠色的,內核是紅色的。它暗示了,綠色和環保主題只是對這些政治家們先前秉持的社會主義政策的重新包裝和加工而已。今天,右派也對綠色新政的支持者提出了相似的指控。

“牛油果政治”是右派政治譜系中的平行現象——外表是綠色的,而內核是棕灰色的。正如“西瓜政治”是左翼政治的新瓶裝舊酒那樣,“牛油果政治”也是極右翼以環境危機為理由,重申他們的政治議程,比如高度反移民、軍事化和對第三世界的發展保持高度敵意等等。因為整個世界的自然資源有限,為了維持北大西洋中產階級的生活方式和相對社會地位,必須在北大西洋和第三世界之間設立一堵墻。筆者在此不想贅述從“生態優生學”已降,經納粹的環境種族理論發酵,又在大洋彼岸聽到回響的一整部“牛油果政治”簡史。也不想提及在墨西哥牛油果交易中“帶血”的政治。同時,本文也不會從嚴格的歷史和政治學意義上使用“牛油果政治”這一概念。

筆者只是想取牛油果的顏色來暗示當下德國氣候政治面對的兩難處境。(1)氣候保護和環境保護之間的沖突。近日,在《柏林日報》(Berliner Zeitung)的一篇評論文章中,作者討論了在大舉建設風力渦輪機的德國,氣候保護和環境保護是否兼容。文章的結論是否定的,看似綠色的風力發電將成為很多珍稀鳥類的墳場,同時它要侵占大量的土地。(2)良好的道德態度和不盡如人意的政治后果間的張力。德國綠黨最具爭議的人物,圖賓根市市長帕爾默(Boris Palmer)曾經將自己的黨描繪為“德國所有政黨中最有道德的”。綠黨奉行的是基于或隱或明的價值判斷的道德政策。道德化的敘事是他們政策管理和政治溝通中最為常用的修辭手法。他們在政治行動和行動目標之間強行植入道德判斷。這樣,僅僅是良好的意圖就能使自己的行動合法化;行動的實際目的是否真的實現,在多數情況下并不重要。因此,綠色的道德外表無法掩蓋灰色的行動內里。

“綠色”氣候和“灰色”的可持續發展

在我們的日常話語和媒體報道中,“減少碳排放”(氣候保護),“環境保護”,“可持續發展”和“綠色”是一系列可以等價交換的概念,它們之間沒有沖突和矛盾。減碳就是綠色環保(低碳環保),堅持可持續發展。不過,在德國關于氣候保護與可持續發展之間矛盾的爭論由來已久,環保主義者和氣候活動家之間的爭論沖突連綿不斷。隨著這份在氣候保護上下了猛藥的協議出爐,這一爭論迅速升級,問題的焦點在于可再生能源與環境,經濟和社會的可持續發展之間的張力。

在執政協議公布的第二天,德國《世界報》報道氣候和環境問題的首席記者博揚諾夫斯基(Axel Bojanowski)以《綠黨作為環保黨的終結》為題發表了長篇評論文章。從文章的標題不難看出,作者認為,綠黨的氣候新政會對環境和物種的多樣性構成威脅。綠黨從建黨之初就一直高舉著環境保護的大旗,不過,現在環保議題被迫要讓位于碳排放。雖然,新協議重申了物種保護作為“紅線”,“保護生物多樣性是人類的一項任務,也是一項道德義務。”但是,這條“紅線”在新協議中依然要讓位于巴黎氣候協議的目標:擴大可再生能源是“最重要的公共利益”和“國家安全”,作為最高的政治優先事項,其地位高于所有其他社會目標。擺在可再生能源面前的“所有的障礙都必須被消除”。博揚諾夫斯基認為,這一看似高尚的宣言,正式宣告綠黨完成了從環保黨到氣候黨的蛻變。綠黨引爆了氣候保護與可持續發展之間沖突的引信。

風力渦輪機是這一沖突中的焦點之一。為了實現碳中和的目標,在假設總能源消耗不變的情況下,未來在德國必須安裝超過10萬臺風力渦輪機,這是現有數量的三倍以上。2021年,四分之三的渦輪機被建造在了北部的四個聯邦州和北威州內。由于南部自然風力相對較小,各州風電擴張速度遠遠落后于綠黨所設定的目標。去年德國經濟最為發達的巴符州和拜仁州分別只安裝了28臺和8臺風電機。為了實現執政協議中2%的土地用于風電場建設的目標,拜仁州州長索德爾(Markus S?der)希望在原始森林內建造風力發電機,因為那里沒有與居民區的距離要求。“迫不得已”向森林擴張反映了風電的兩個對環境致命威脅。首先,風電場消耗過多的土地。2021年年底,德國停用了三座核電站。根據法國電力公司主管核電部門的董事萊萬多夫斯基(Cédric Lewandowski)的估算,這三座核電站所能提供的電力需要相當于1.5倍慕尼黑面積的風力發電廠才能彌補。其次,大型的風力渦輪機是生物多樣性和自然景觀的殺手。路上風力渦輪機很多被布置在了鳥類遷徙的飛行路線上。據不完全統計,每年在德國有至少30萬只蝙蝠撞死在渦輪機的葉片上。這也造成了某些蝙蝠種群的稀疏化。歐洲法院在2021年做出了一項關于物種保護的里程碑式的裁決:物種保護不是對于種群的保護,而是對于瀕危物種每個個體的保護。這項裁決成了綠黨擴大風電場的障礙。哈貝克呼吁改變這種情況,“因為自然保護實際上是關于群體的,而不一定是關于單個動物的。”哈貝克的這一說法只是為了掃除保護主義者為風電擴張帶來的障礙,對于受到渦輪機威脅的瀕危種群,他并沒有任何明確的保護方案。這也暗示了,在減少二氧化碳排放的終極任務面前,物種保護在一定程度上是可以被犧牲的。

鳥群飛過風力渦輪機

保護主義者,比如,德國自然保護協會(NABU)喜歡用一個圖像的比喻來反駁這種說法:他們把生物多樣性系統比作一張網。這張網圍繞并保護著我們,如果個別線頭(物種)被切斷,網不會立即撕裂,其他線頭可以承擔額外的負荷。但一旦達到一個臨界點,負荷變得太大,網就會撕裂。由于不可能預測何時會達到這一臨界點,因此值得為保護每個單獨的物種而奮斗。另外,完整的生態系統還可以儲存大量的碳,能為克服氣候危機做出積極的貢獻。自然碳匯吸收了每年由人類活動產生的幾乎一半的二氧化碳排放。長期致力于反抗風電對生態破壞的艾普爾(Wolfgang Epple)博士特意區分了德語中Forst和Wald這兩個意為“森林”的單詞。前者指的大規模的植物種植園,而后者則指的是復雜的生態系統。原始森林無論是在碳匯功能,還是在保存生態多樣性上的作用都遠勝于種植園。此外,海洋中的海草和藻類植物存儲二氧化碳的能力可能不為人知:一公頃的海草吸收的二氧化碳約為十公頃森林的數量。海洋酸化和含氧量下降,大規模海上風電場的建設都讓海洋對氣候的調節功能處于危險之中。保護海草草場、沿海濕地、含腐殖質的土壤和泥炭地是避免大量溫室氣體排放的最有效措施之一。

環保主義者質疑,德國各州政府非但缺乏保護這些具有高碳匯潛力的生態系統的能力,反而大力推動破壞這些自然碳匯資源的新能源技術。即使不計對于生態的破壞,這些新增的風力渦輪機和被破壞的自然生態系統在減少碳排放的作用上孰優孰劣,還是一個未知數。德國弗萊堡大學公法學榮休教授穆斯維克(Dietrich Murswiek)2019年在《法蘭克福匯報》上發表了題為《氣候保護與環境保護的沖突?》的文章。他在文中根據德國基本法第20a條(“出于對后代的責任,國家在憲法秩序的范圍內,通過立法并依法由行政和司法機構對自然生活環境和動物予以保護。”),直截了當地地指出,“國家對風能的支持是違憲的”。穆斯維克認為,氣候保護與環境保護必然不矛盾。因為,保護氣候也是為了人類有一個更好的生存環境。然而,“氣候保護的手段肯定會與環境保護發生沖突。并非所有有利于氣候保護的手段都會自動對環境有利。”所以,只有當大規模擴張風力發電在避免全球暖化方面帶來的好處(減少二氧化碳的排放)大于它所造成的環境破壞時,這樣的擴張才是符合基本法精神的。然而,在歐盟的碳排放框架下,這樣的利弊權衡是無法成立的。因為,歐盟每年允許的碳排放總量是由歐盟法律規定的。德國電力公司因通過使用可再生能源節省下來的碳排放指標,就會流入歐盟的碳交易市場,其它國家的煤電廠就可以購買這些碳排放證書。雖然,在德國國內的碳排放量會下降,但是,歐盟的排放總量沒有改變。因此,德國風力發電的擴張并沒有在避免全球暖化上帶來好處,它對于德國自然環境破壞卻是顯而易見的。

德國哲學家海德格爾在1953年發表了他的名文《技術的追問》。在文中,他將現代技術視為一種“促逼”,它向自然提出了野蠻的要求。現代的風力渦輪機將風能當作了為人類目的服務的持存物。而作為古代技術的風車,并沒有擺布風能,它讓風依然嵌入在周遭世界之中。雖然綠黨把海德格爾奉為精神導師之一,但是,他一定會對能源轉型感到憤怒。風力發電機不但促逼著自然,它還破壞了自然景觀和當地的社區。

有意思的是,風力渦輪機(減少碳排放)破壞了生態環境的“綠化”,但是,二氧化碳排放量的升高卻加速了世界的“綠化”。根據來自美國國家航空航天局(NASA)的觀測,自1982年以來,全球的植被覆蓋率增加了相當于兩個美國大陸的面積。另外一項發表在2016年《自然》雜志上的研究解釋了這一大面積的綠化現象。研究人員用多個全球生態系統模型進行的模擬實驗表明,二氧化碳施肥效應在所觀察到的綠化趨勢中起到了70%的作用。二氧化碳施肥效應解釋了熱帶地區的大部分綠化趨勢,同時,氣候變化也導致了高緯度地區和青藏高原的綠化。另外,一些更為溫和理性的氣候變化研究者(在當下的極化政治討論語境,他們被氣候活動家們稱為“氣候否認者”),比如,德國的瓦倫霍特(Fritz Vahrenholt)和丹麥的隆博格(Bj?rn Lomborg)都提到了,二氧化碳濃度的升高,有利于農業的發展。我們會收獲更大、營養成分更豐富的西紅柿、水果等等。

可再生能源的擴張不僅對生態產生影響,同時,也對社會經濟的可持續發展發起挑戰。2020年,因為受到COIVD-19疫情影響,整個社會大停擺,這使得當年德國首次完成了減排的目標。不過隨著生產和日常生活恢復正常,德國的碳排放不出意外地重新升高了。根據德國智庫Agora Energiewende公布的數據,2021年上半年,德國發電的二氧化碳排放量增加了四分之一,天然氣發電增加了15%,褐煤發電增加了36%,硬煤發電增加了44%。當然,能源專家會解釋說,這是因為COVID-19封鎖結束以后,德國生產消費激增導致的。另外一個原因是當年自然風力不足。2021上半年,風力發電比2020年同期減少了四分之一左右。在此期間,海上風力發電也下降了16%。由于風力發電和光伏發電的不穩定,很多能源專家質疑,不穩定的可再生能源是否能為現代工業社會提供穩定的能源。美國環保運動的先驅布克欽(Murray Bookchin)在他1962年出版的著作《合成的環境》中承認,可再生能源的目標是將現代工業社會重新變成農業社會。綠黨在以一種反海德格爾的方式,回到可能是海德格爾理想的“農業社會”?

從2011年起,德國開始了一個史無前例的能源轉型進程——同時淘汰核電和煤電,用太陽能和風能填補這一能源上的空缺。2011年核電和煤電滿足了德國近三分之二的電力需求。而到了2021年,核電的占比下降到了13%左右。2021年初,不顧德國綠黨的反對,歐盟仍然提議將天然氣和核能加入到綠色能源的清單當中。即使由于俄烏沖突造成德國能源短缺,綠黨依然頑固地堅持著他們的建黨意識形態:他們愿意延長遠比核電更“臟”的煤電廠的使用期限,但是仍可能按原計劃在2022年底關閉剩余的三座核電站。根據政府間氣候變化專門委員會(IPCC)提供的數據,核能發電的二氧化碳排放量和風能相當,比太陽能低2.5倍,比天然氣低40倍,比燃煤低70倍。不論是處理COVID-19危機(由Our World in Data提供的防疫措施嚴格指數顯示,現在德國的防疫措施遠遠嚴于其它歐盟國家),還是在核電政策上,這屆新聯合政府總是在走一條有別于歐盟的獨特道路。

歐盟各國防疫措施嚴格指數圖,德國遙遙領先。圖表來自Our World in Data

德國的恐核敘述最早可以追溯到上世紀70年代。早期天然氣游說集團為了能占據更多的能源份額,夸大了核能的危險性。隨著綠黨和環保組織進一步的崛起,反核和恐核在德國逐漸演變成了一種宗教。這種恐懼在2011年福島事件以后達到了頂峰。在暢銷書《本周的恐懼;為什么我們總是害怕一些不該害怕的事情》中,多特蒙德工業大學的統計學榮休教授克萊默(Walter Kr?mer)特別提到了,在福島核泄漏之后,沒有哪個國家像德國那樣如此歇斯底里地談論“世界末日”。他認為,歇斯底里是一種德國特有的現象,并且提出了一個很有意思的問題,難道德國人一直是恐慌制造者(Panikmacher)嗎?

當然,所有反核人士都會擔心核電的安全問題。不過,Anil Markandya教授發表在《柳葉刀》雜志上的研究表明,與其它傳統能源(煤和石油)相比,核電對人產生的健康影響是最小的。另外,根據彭博社的一組數據顯示,每生產一太瓦時的電力,核電造成0.07人死亡,而煤炭和石油分別造成25人和18人死亡。

《華爾街日報》2019年的一篇社論文章稱,德國的能源轉型是“世界上最愚蠢的能源政策”。因為,德國將大量的補貼投入到了不可靠的風力和太陽能發電,與此同時,徹底放棄了可靠的核電。在文章的結尾,作者認為,“默克爾的繼任者有望為這愚蠢的綠色行動畫上句號。”然而,事與愿違,哈貝克副總理,這位日耳曼語言文學博士,又為我們繼續送上了一首“德國,一個冬天的童話。”

2019年,德國《明鏡周刊》曾經以《德國在通往可再生能源的道路上失敗了》為題制作了長篇的封面報道。在文中,作者主要質疑了風力渦輪機和高壓輸電線等等這些基礎設施建造緩慢。由于環保抗議或工程審批過程中的官僚主義盛行可能致使這個自兩德統一以后最大規模的政治項目——能源轉型的流產。從2015年到2025年,德國政府會為可再生能源投入超過5000億歐元的巨額資金。另外,據作者估計,到2050年德國將會投入3.4萬億歐元在風能和太陽能擴張項目上。然而,可再生能源在德國的發電量占比中并沒有達到預期目標。2021年風電和光伏發電相較于2020年在發電量占比中分別下降了14.5%和5%,而硬煤上升了30%,褐煤上升了20%。此外,雖然,風能和太陽能在電力供應中占了較高比例(45%),但是,在德國總的能源供應中綠色能源占比依然非常低,僅有6.6%。

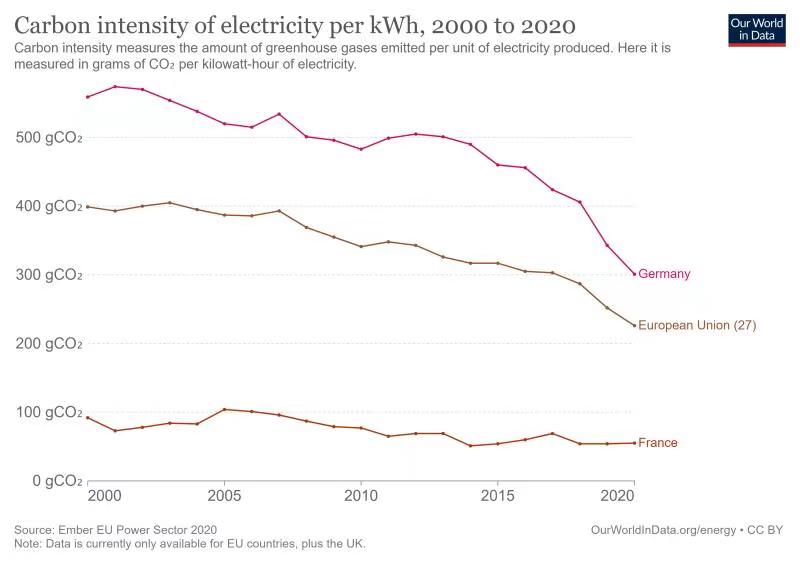

《明鏡周刊》報道“失敗”時,只談及了德國可再生能源的擴張未達到預期目標,但是,他們回避了一些更令人尷尬的問題。盡管德國在能源轉型上做了全歐洲最大的投入,然而,德國的電力生產依然是全歐洲最“臟”的之一。德國生產每度電所產生的碳排放量高于歐盟的平均值,同時遠高于核能友好型國家——法國。在法國,核能提供了全國70%的電力需求。另外,德國的電力成本也冠絕歐洲。德國的民用電價自2018年超過丹麥以后,一直穩居歐洲榜首,遠高于法國(德國民用電價比歐盟的平均值高出了45%,是波蘭的兩倍,荷蘭的三倍)。政客和氣候活動家還是會送上一套說辭,“這是能源轉型的陣痛”,“氣候保護不是免費的”等等。

歐盟各國生產每度電所產生的碳排放量走勢圖,圖中三條曲線由上到下分別代表德國、歐盟平均值、法國。

德國能源轉型的低效和高成本不僅僅反映在高電價上,還反映在高減排成本上。根據二氧化碳排放協會(CO2 Abgabe e.V.)對二氧化碳減排成本的計算:陸上風能二氧化碳減排成本約為1900歐元/噸,光伏發電約為1874歐元/噸;對于電動汽車領域來說,減排成本估計為1100至1200歐元/噸。雖然,根據不同的假設,具體的計算結果會有不同。但是,它給出了基本減排成本的數量級。如果,我們參照現在德國二氧化碳排放的市場價格30歐元/噸,也就是說新能源減排成本比二氧化碳的市場價格高出了至少40倍。根據德國經濟專家委員會2019年的一項評估顯示,德國的氣候和能源政策規模小、效率低,對所期望的二氧化碳減排幾乎沒有做出任何貢獻。

無論從提供穩定能源供應的角度,還是從財政可行性角度,現在德國所進行的可再生能源實驗其合理性都是可疑的。但是,政府依然在不遺余力地推動。在不少人眼里,這么做的根本動機在于:為了擺脫對大屠殺和二戰的愧疚。德國《商報》(Handelsblatt)的記者魯塞爾(Ruby Russell)是這么認為的,“這樣,德國人最終會覺得他們已經從20世紀的世界毀滅者變成了21世紀世界的拯救者。”歷史學教授希弗勒(Rolf Peter Sieferle)在他那本備受爭議的小書《德國的終結》中提到,德國人要完全消除他們的罪惡感,唯一的辦法就是摧毀德意志民族,自我妖魔化是一個獨特的德國特質。而“能源轉型”為他們創造了回到罪惡之前的時期的幻想,即回到工業革命前使用的可再生能源。

不過,無論是氣候活動家,還是綠黨,他們都不得不面對一個尷尬的問題,德國為自己設定了所有工業化國家中最嚴苛的氣候目標,以樹立反對全球變暖的榜樣,這本應該有利于子孫后代。綠黨最有道德號召力的口號便是,“我們不能如此自私,為了我們生活的享樂,剝奪了下一代生存的權利。”然而,計劃中的德國能源轉型將給未來帶來無可比擬的高成本和政治風險,新的聯邦政府似乎只是想將其能源轉型計劃的(生態環境,社會和經濟)負擔轉嫁給后代。綠黨的另一位精神導師——哲學家約納斯(Hans Jonas),曾經在他的責任倫理學中提到了對未來的責任。綠黨的氣候政策是否又背叛了他們的另一位導師?

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司