- +1

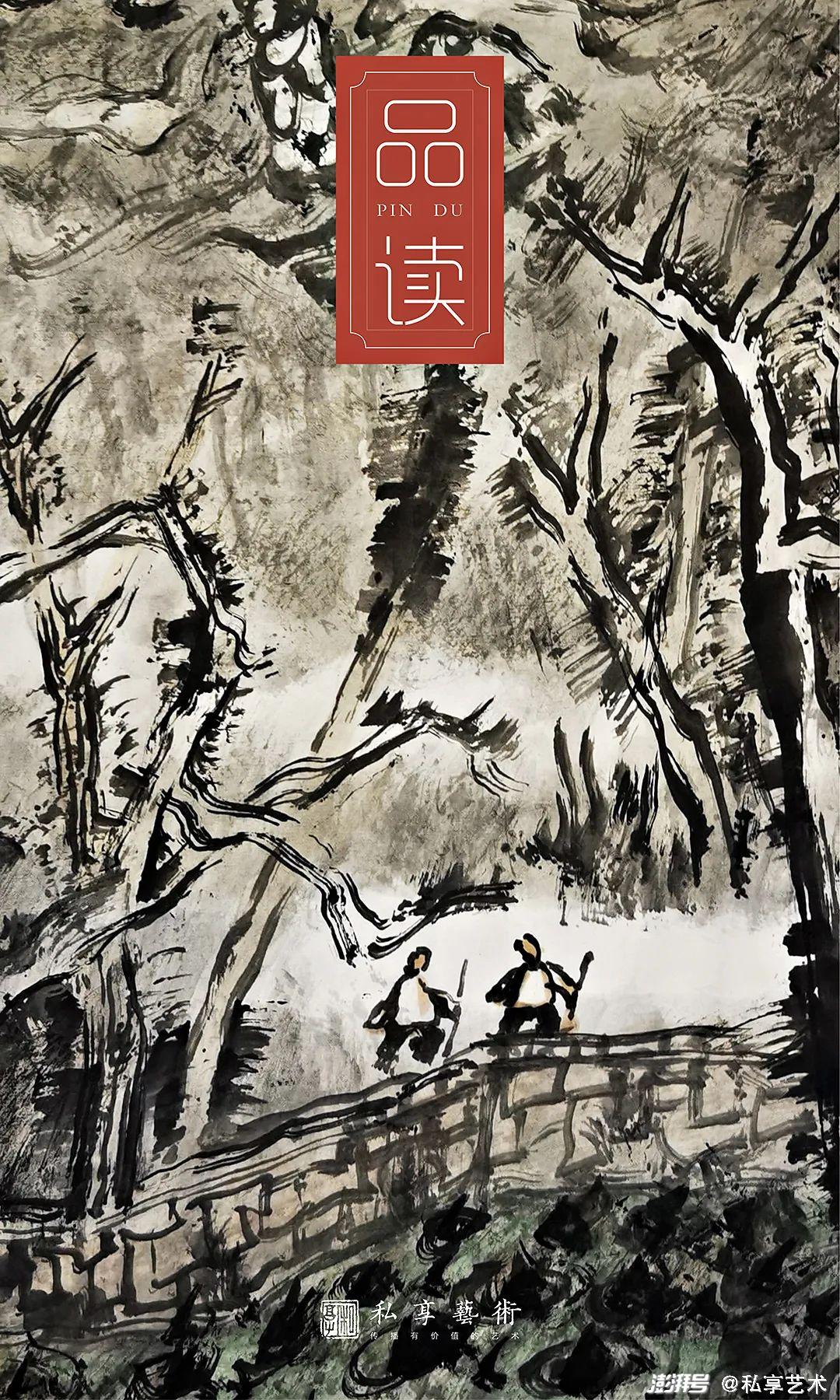

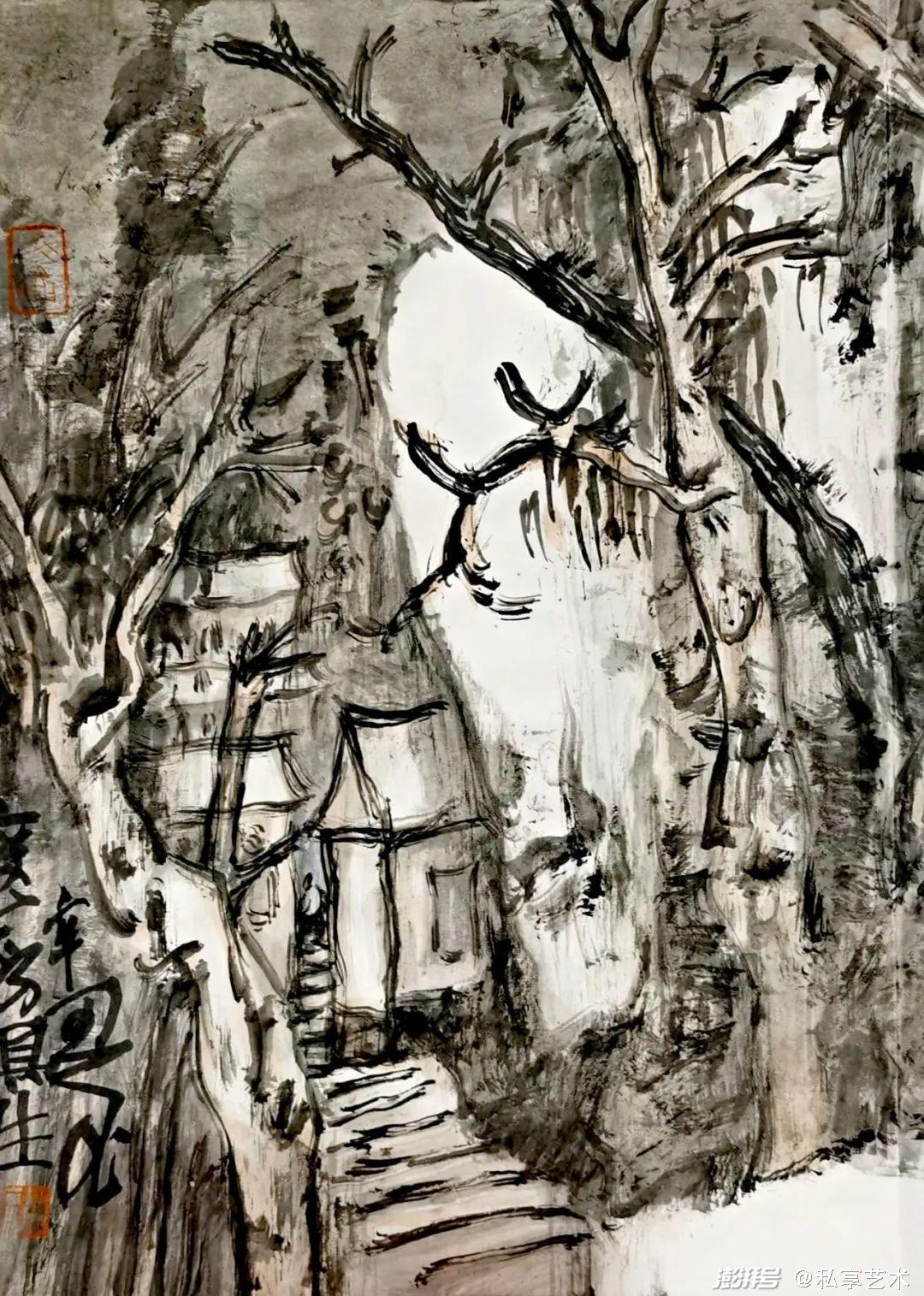

品讀丨陳廣秀·超越俗學

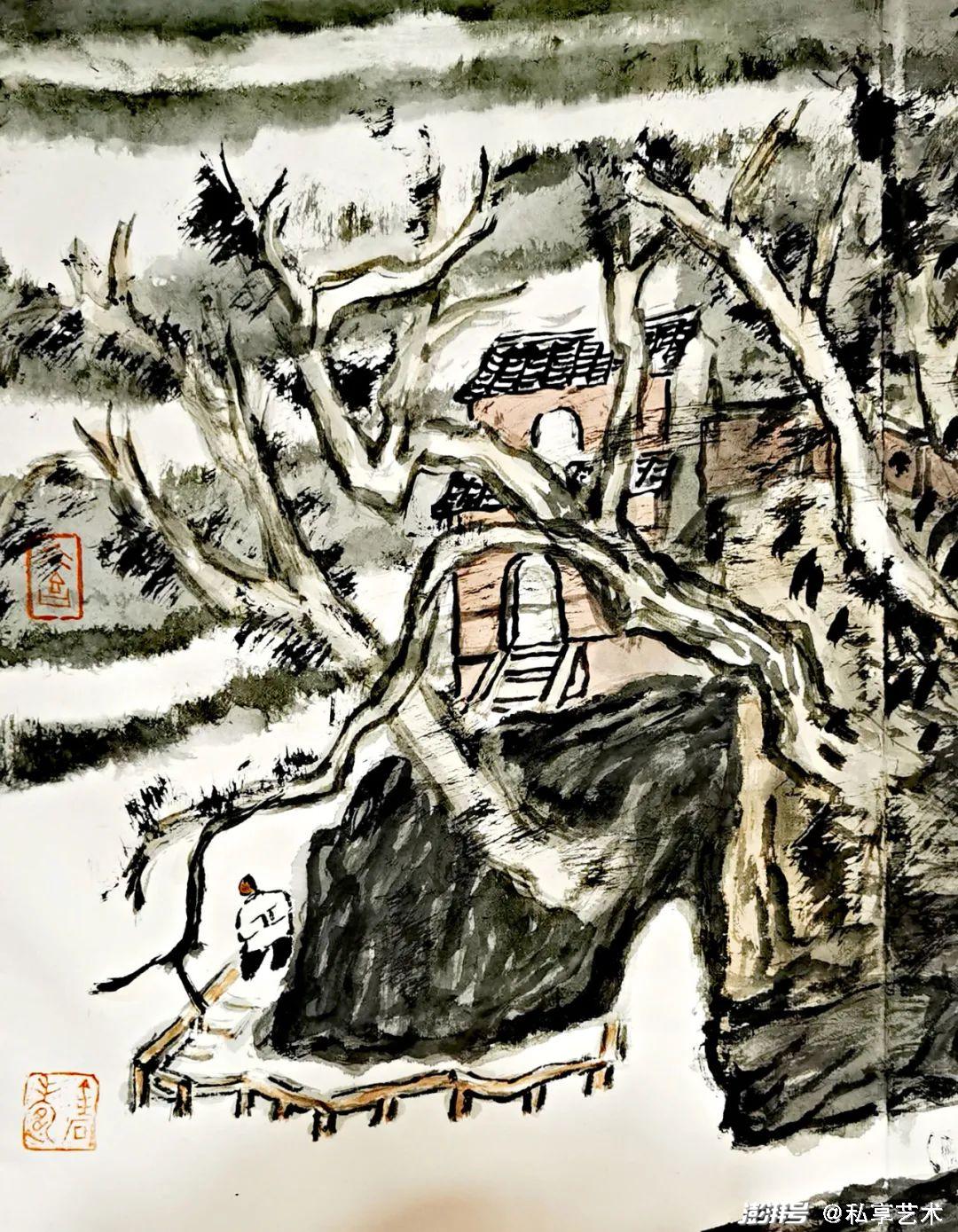

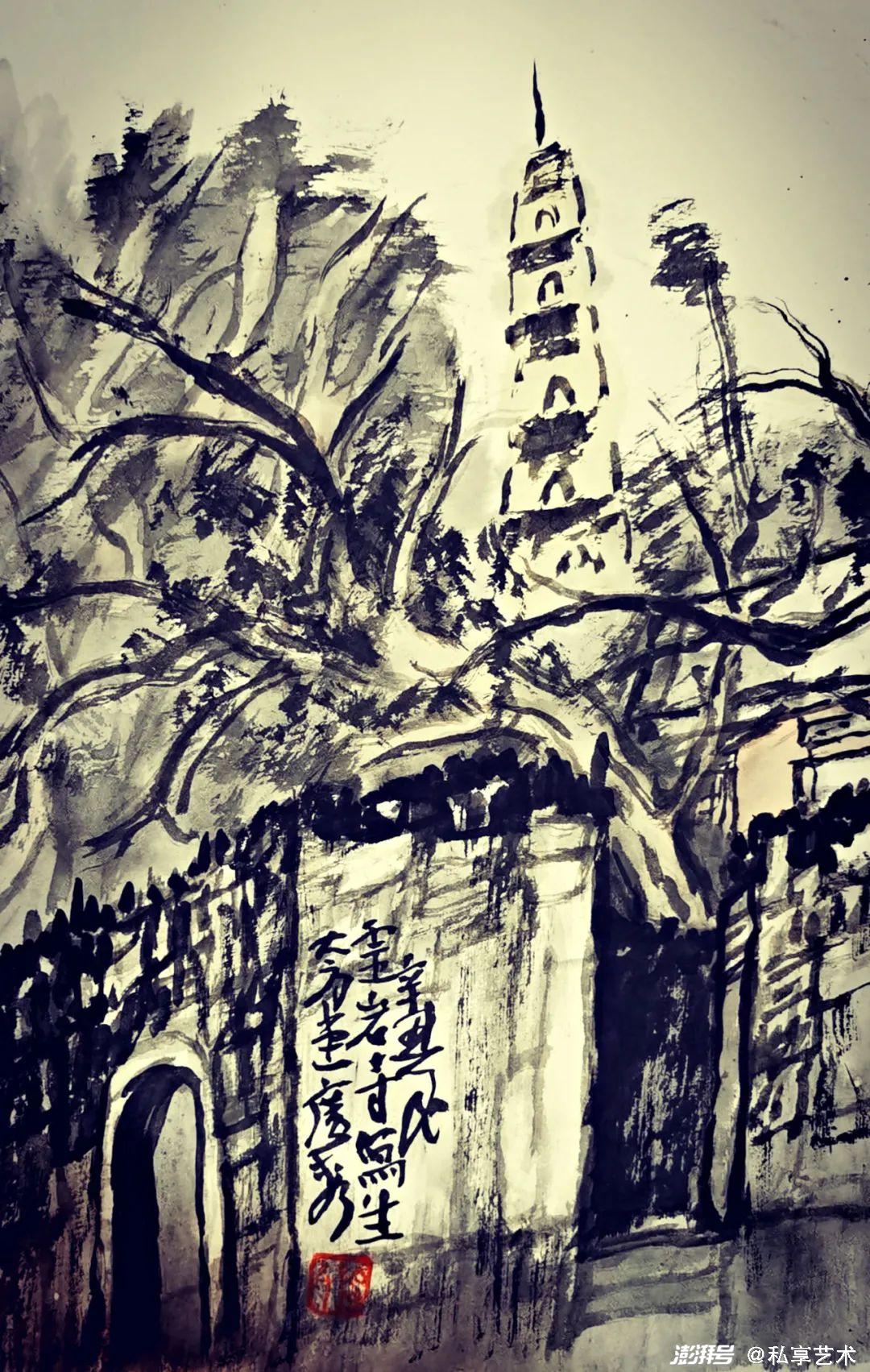

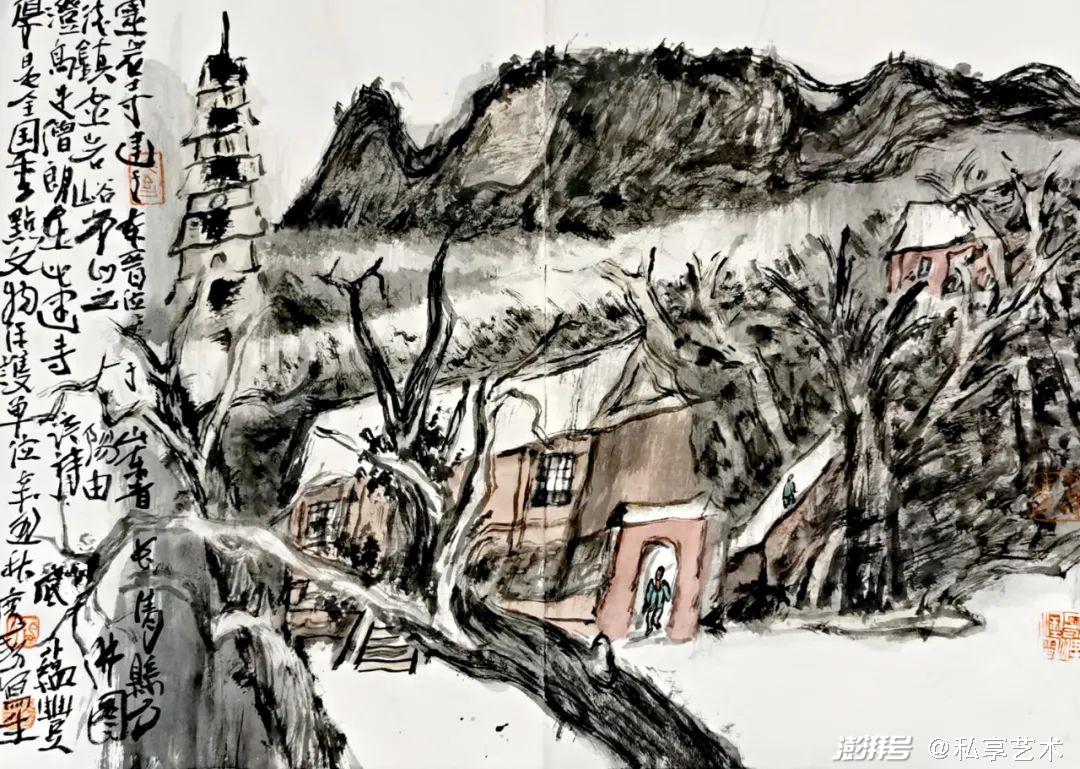

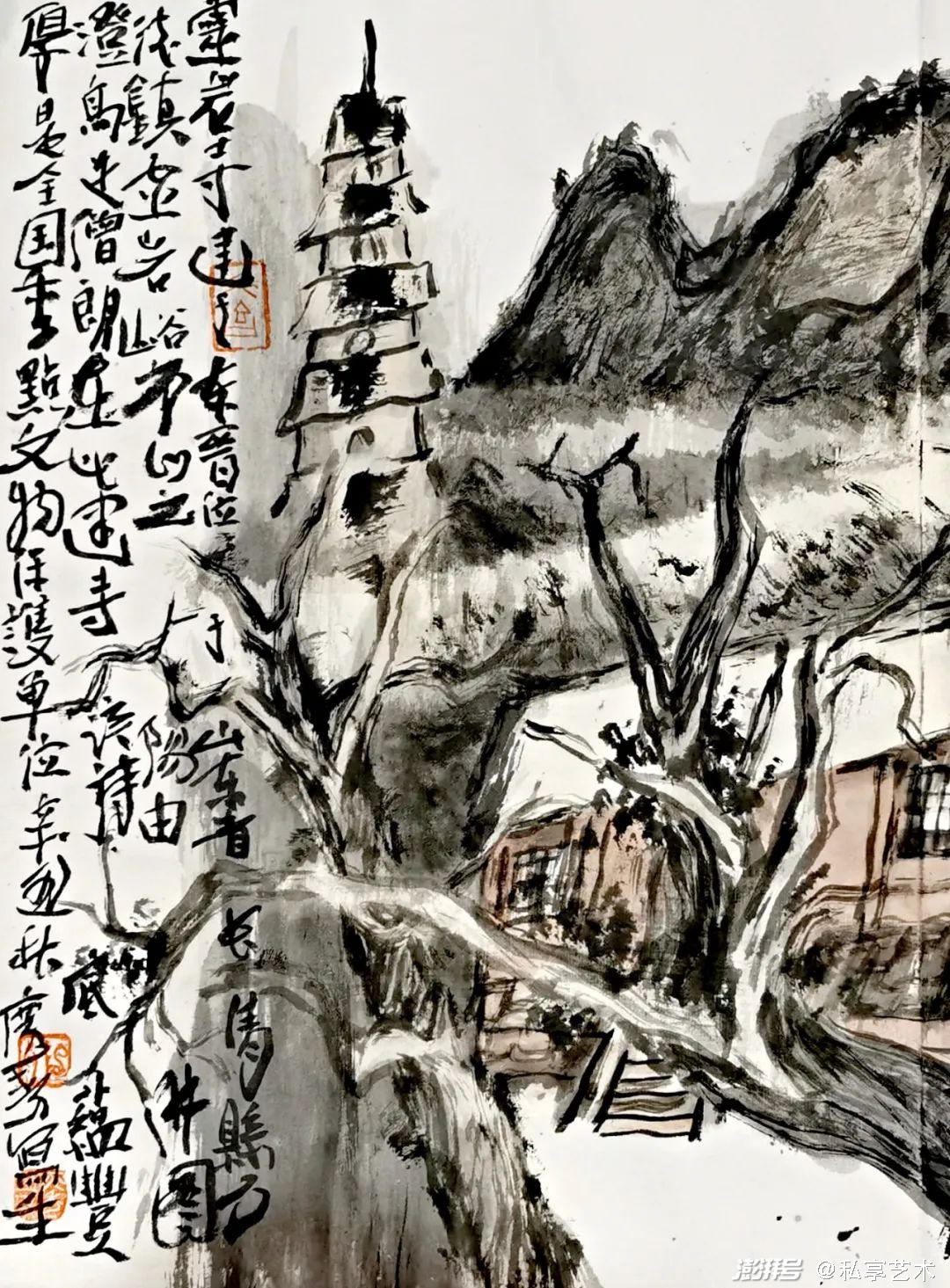

超越俗學 性情其間 一以貫之

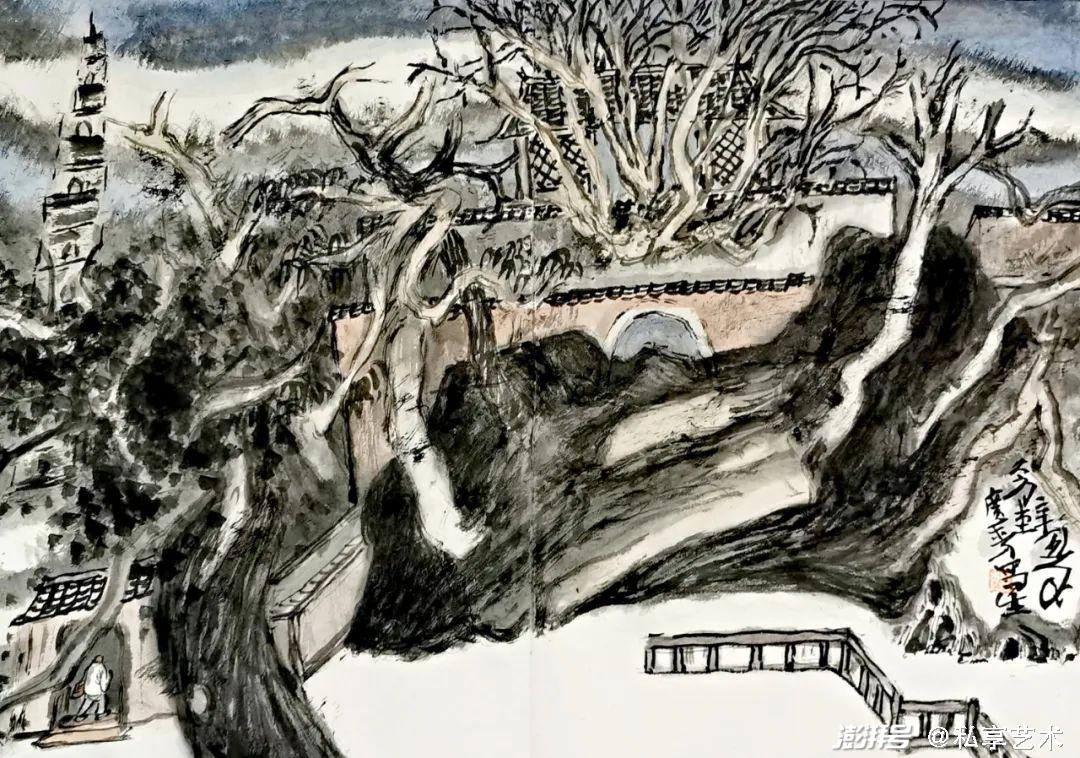

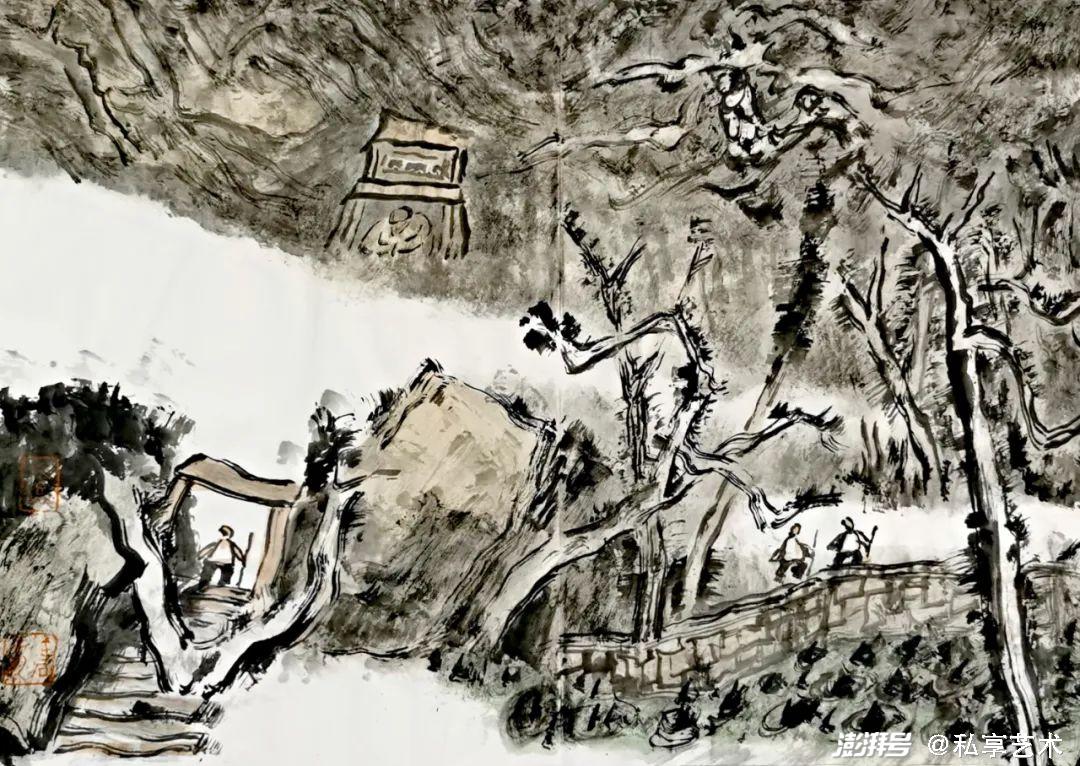

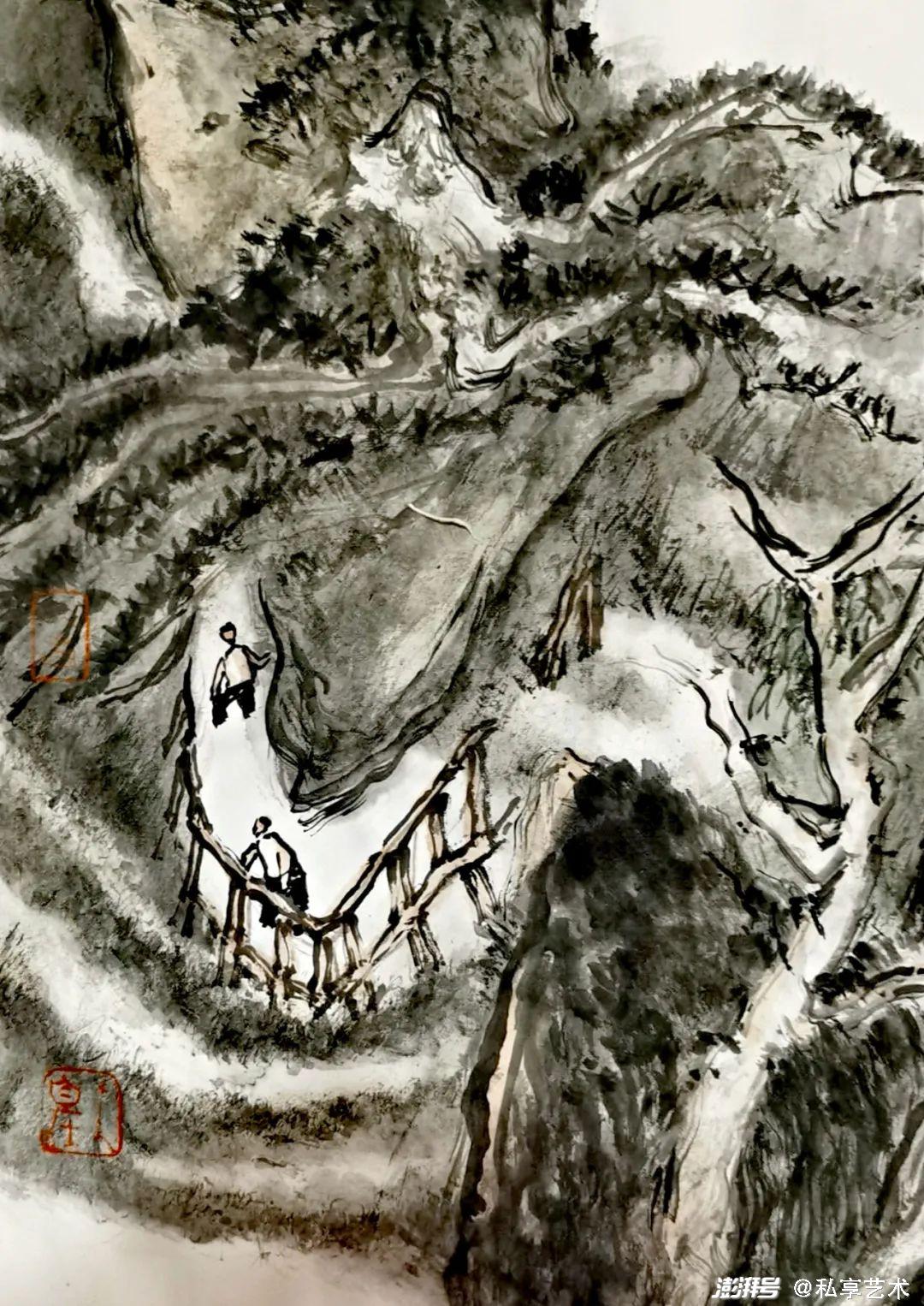

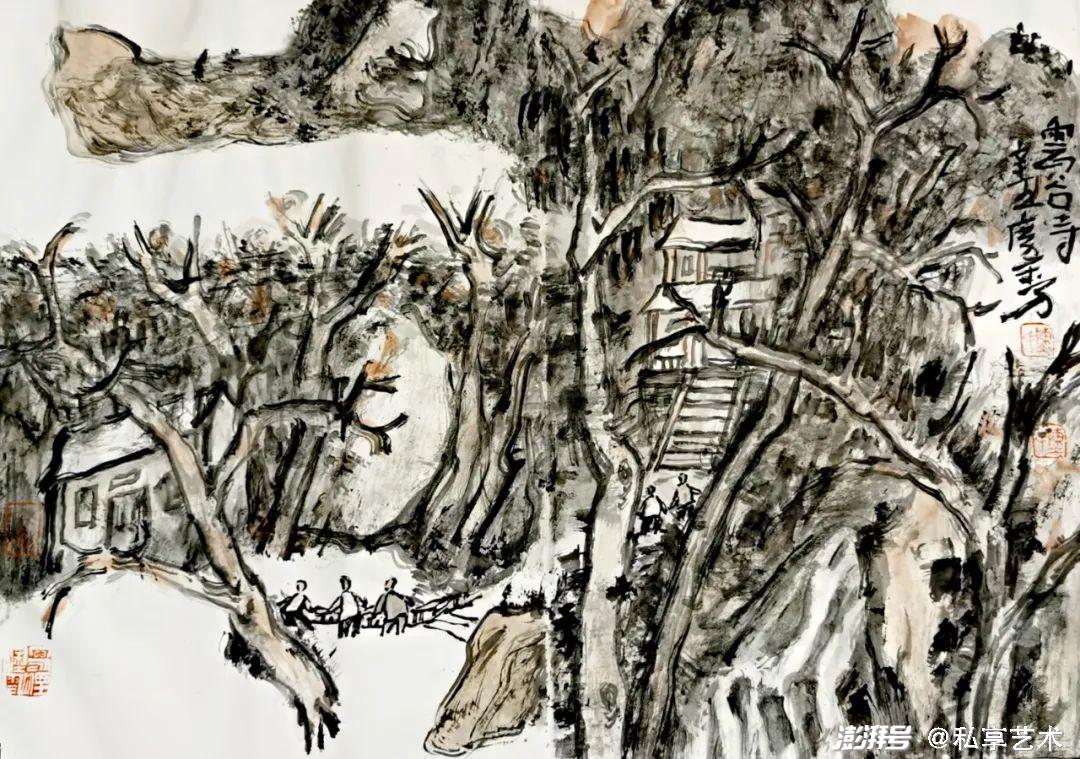

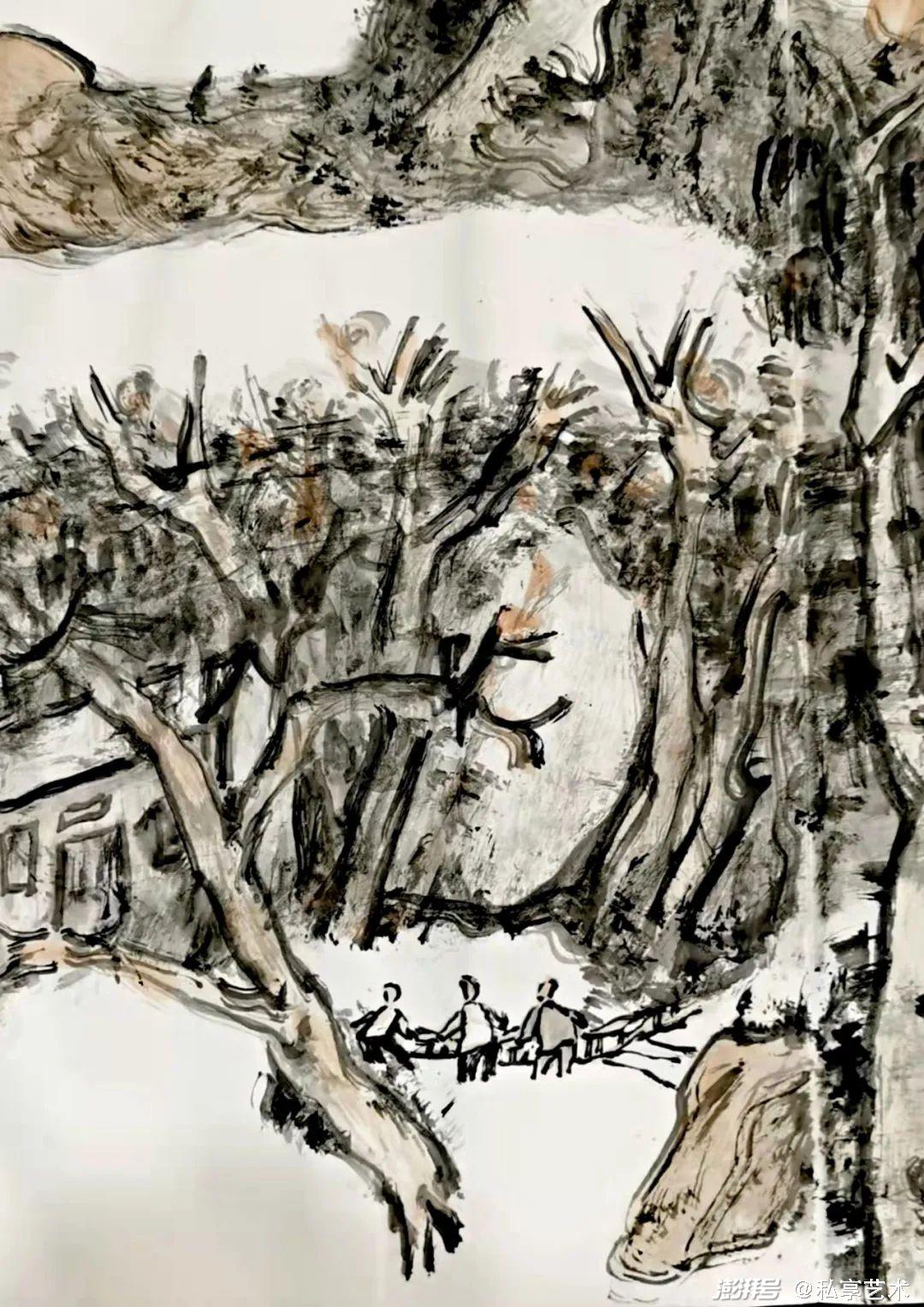

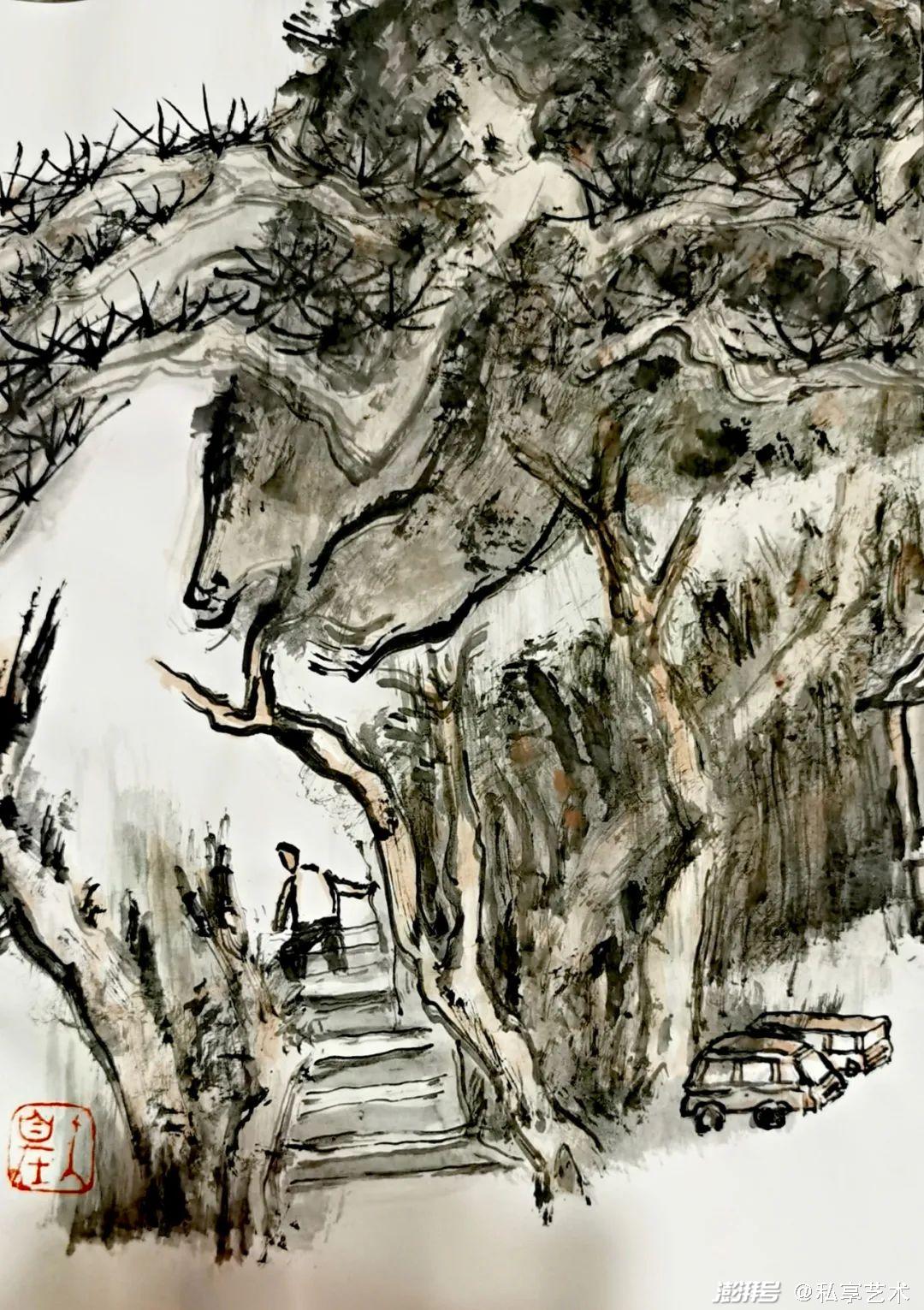

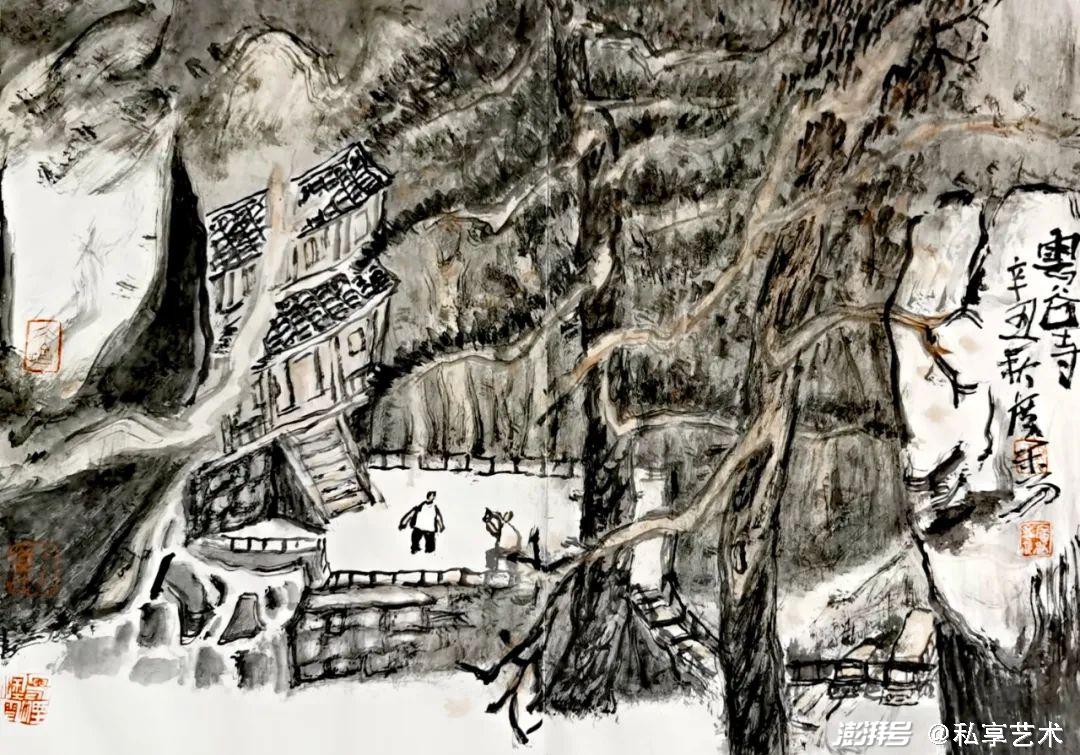

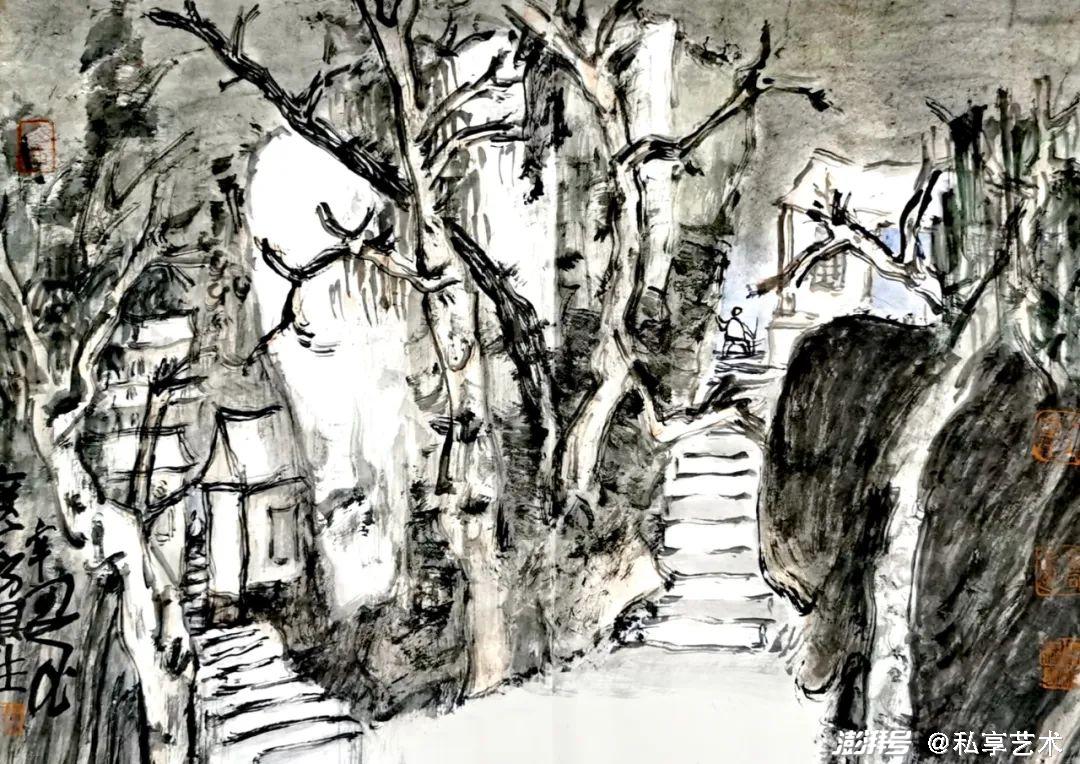

——陳廣秀中國畫作品賞析

文/孫豐義

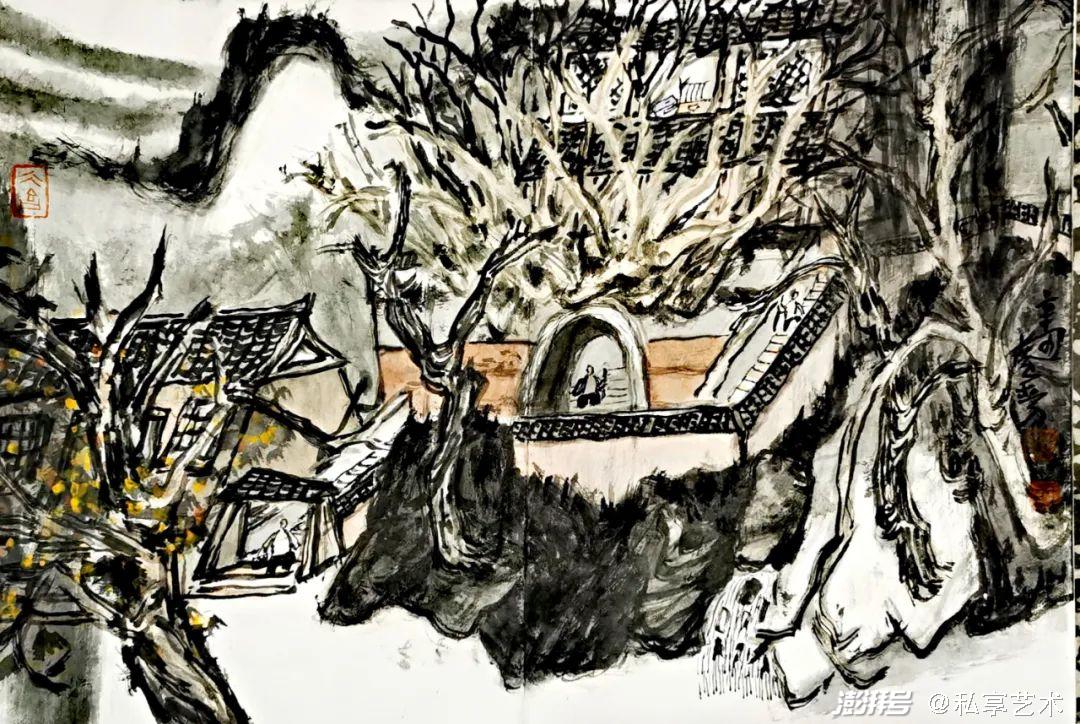

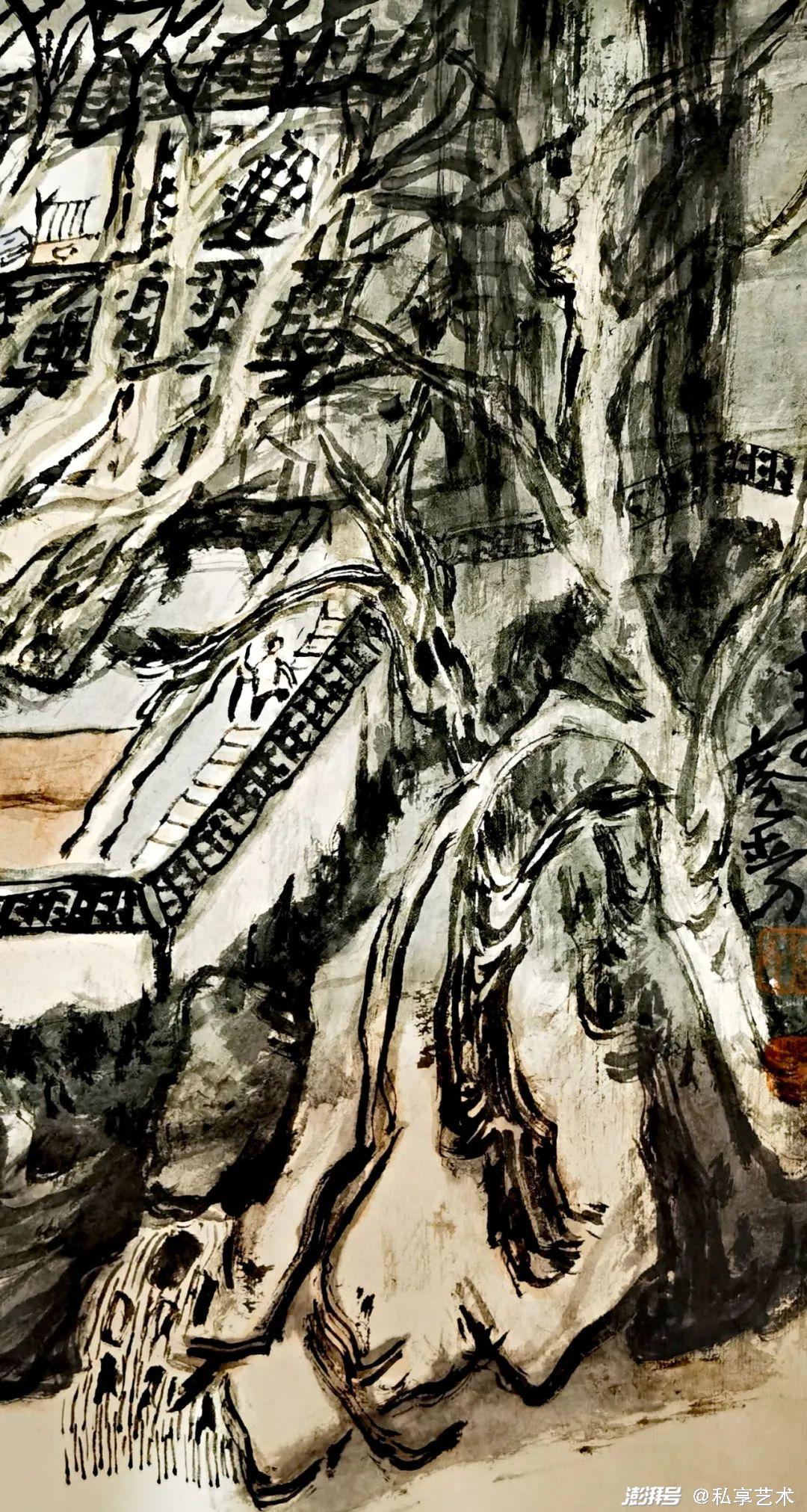

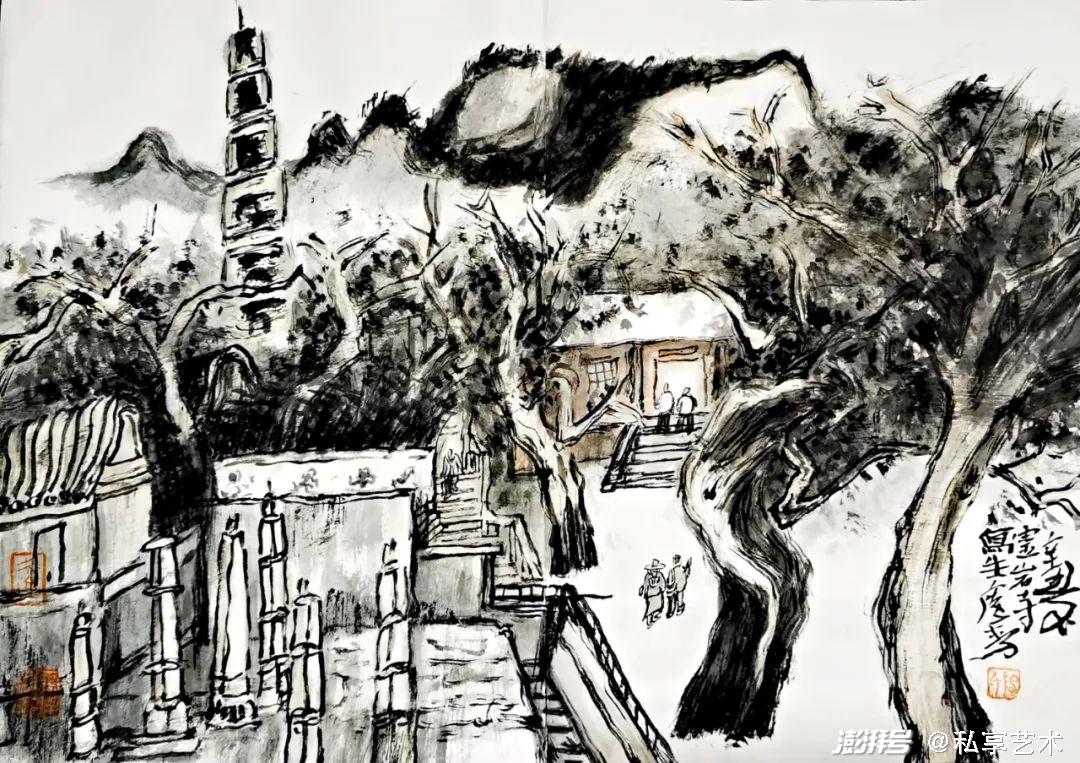

說畫家寄情于山水不如寄性情于山水。“寄情”作“感情”釋——如說有感情就有藝術,會遇到許多難以解答的問題。畫家如純以性情作畫,加之筆墨的完善,當屬超越俗學類型。我認為,畫家陳君廣秀便屬于這個類型,而從其結筆上說,他的作品大致是現實與浪漫之間的完成。

繪畫無論是現實或浪漫,其間都會有俗學之一格。有的畫家許可于浪漫,且努力于似與不似之間,但是這并不能一定保證其作品為俗學的一種。同樣,現實一途最易墜入俗學。從形式上講,它大致是一“博”之傾向。譬如,傾心北方之太行,領略南方之園林,浸淫青城之色澤,坐擁家山之茅居等等。這種行現實之繁復,如只是一味博取,其結果也往往是一種“印象式”圖解。如是,它們也是俗學的一種。浪漫最易與“欺世”結合,最原始的東西不能算作浪漫,繪畫之浪漫如缺少了可貴的法與理,那便是欺世型的、最原始的不真浪漫。

現實主義重寫生,不試下酸、甜、苦、辣、咸各種滋味,游走于風景之間的完成,頂多是情感藝術,而不會是性情藝術。繪畫現實與浪漫一定要作分置,也一定無法平分秋色,于是繪畫超越俗學當為極則。其間有強調天賦者、博學(如多讀書、習書法)者等,如劉蕺山所說:“博而不約,俗學也。”誠然,他是在說“義理”,但是,它于畫學也益為警策。我們大概常見繪畫上的善博者,卻沒有約取的能力,最后是在現實與浪漫之間引入了“俗學”之資源。至于其他的博學,如要于畫有益而脫俗,還要看畫家的性情、品格。所謂不問天資之所近,不求心性之所安,只作廣涉博取狀,而不知經典非經典,也少不了最后還是逐風氣之所趨而徇當世之所尚,勉強為之畫家,固不知畫家之真。

廣秀起先是以書學金石出色,其篆隸書尤見精彩,點、畫之間皆有意于蒼而潤,稍間放浪形骸之遐,這有利于行“以書入畫”之道,而操筆于性情之間。廣秀畫作小尺幅最使人雅愛,其意趣可沖入文人畫之列。而具體到廣秀君,或許可說這種圖式是性情散發式文人畫。廣秀自上世紀九十年代即入中央美術學院學習,后來又進入中國美協山水畫創作高研班。他在經師之間師古,下過博學功夫,但他不作“尋章摘句”法,而只以“心法”操成“一以貫之”的治學態度,表達性情為至上原則,數十年不變。觀他近來之創作,在這方面表現尤為突出。宋理學家說:“學不見道,枉費精神。”繪畫由博返約,而不見其性情之質,或也可說是枉費了精神。

畫家師法造化之目的,無非是呈現生命之珍貴價值,尋覓于形式,把玩于筆墨,即使以技術論,也往往不高明。畫家寄滄桑于一筆,收萬象于尺幅,運縱橫之間之歷程,也可全部化約到吾人之性情上說。而我最欣賞的一點,就是廣秀君那種操筆之間所展示出的性情之象。何謂性情?在這里,我認為它的本色當以“道德實踐”為支撐,除此別無他解。作文于畫家者,多有復雜而非常做作的理論,以作為他創作的基礎,在這篇小文中不必有此一征象。而作為廣秀君,其齋號以“簡廬”稱,或也無需這種理論的標榜。吾人離不開社會環境等各方面的影響。廣秀君這種善自度,不趨時尚,在現代來講可謂難能可貴。以性情為宗旨,以博學等外在資源,歷數春秋,必為漸進而致精。

《易》說:“進得位,往有功。”這個“往”于生命是貫徹一生,于畫家是牢不可破。作畫附麗于性情之間,其獲大功在必然。希望廣秀君在將來的歲月中,與性情之間,一以貫之,多出好作品。

藝丨術丨家

陳廣秀

號梅卿、一泓、別署簡廬

齋號抱山堂、如是堂

現為中國美書家協會會員

中國書法家協會會員

山東省書法家協會理事

泰安政協書畫院副院長

新泰市美術家協會主席

新泰市書法家協會主席

泰山學院美術學院客座教授

山東省青年政治學院設計藝術學院客座教授

出品人丨王成業

編輯丨「私享藝術」全媒體運營中心

如需轉載圖文請與公眾號留言聯系

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司