- +1

王澍:中國傳統建筑,為什么不過時?

“這就是中國古建筑 · 重走營造學社之路”在線課程

主講人:

中國美術學院建筑藝術學院院長王澍

清華大學建筑學院教授王貴祥

北京大學考古文博學院教授方擁

清華大學建筑學院教授賈珺

中國文化遺產研究院研究館員永昕群

北京大學考古文博學院教授杭侃

東南大學建筑學院副教授顧凱

東南大學建筑學院副教授沈旸

山西大學考古系副教授王煒

故宮博物院研究館員周乾

作家、策展人蕭易

本文口述者王澍,中國美術學院建筑藝術學院院長,2012年2月27日獲得了普利茲克建筑獎(Pritzker Architecture Prize),成為獲得該獎項的第一個中國人。整理者高一丁。

中國傳統建筑,為什么不過時?

口述 | 王澍

整理 | 高一丁

中國古建筑

沉寂千年的“藝術

和西方建筑發展相比,中國傳統建筑有什么特征?

我們每個人都生活在中國建筑自然的發展和演變當中,但一般人不會有建筑史的觀念,也不會意識到自己處在一個怎樣的建筑史發展階段當中,中國建筑史的書寫在不同朝代中是怎么變化的等等。產生這樣的觀念,需要學術范疇內的建筑史研究介入。

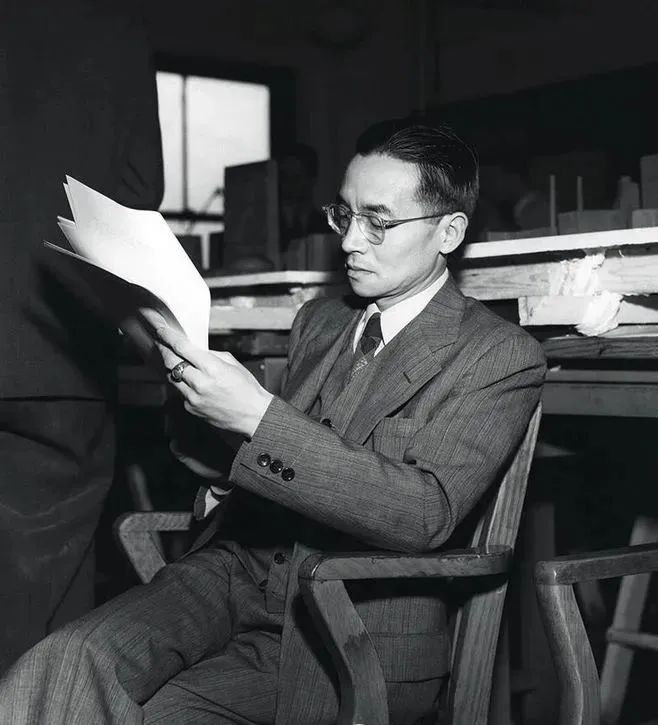

在中國,按照現代的或者說西方的學術,重新來塑造中國建筑史的觀念,著名建筑學家梁思成先生是開拓者之一,可以說是其中最重要的一位人物。梁思成先生當初做中國建筑史研究的時候,是以歐洲的西方建筑史為參照的,那么我們也可以用這樣一個基本的話語邏輯,來談這個問題:和西方建筑相比,中國建筑有什么特征?

梁思成先生(1901-1972)

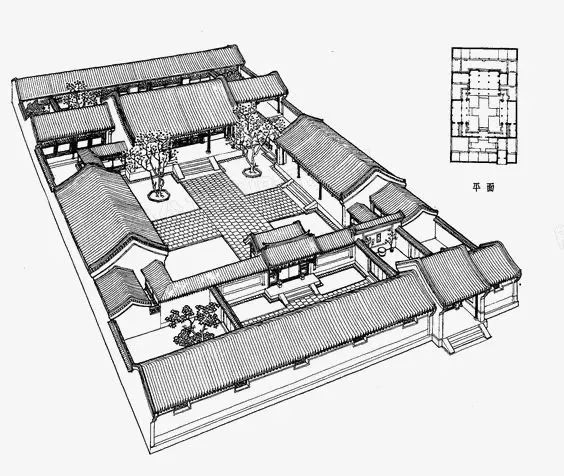

第一個基本特征,是它特殊的平面布局。現在看一個建筑,大家都會說造型怎么樣,立面怎么樣,平面怎么樣,這些其實是典型的西方建筑學概念。而中國建筑是以院落為基本框架形成的一組建筑,它不是以單棟建筑來討論的,這是中國建筑一個非常特別的地方。

北京四合院布局,來源:劉敦楨《中國古代建筑史》

今天去看宋代以后,特別是以明清為主的中國建筑,會發現基本上就是兩種院子。一種院子是在強烈的儒家禮制背景下形成的,有中軸線,區分層次,有主有次,左右對稱,坐北朝南等等,比如說北京的四合院、故宮都是非常典型的,所有的廟宇也都是這樣一個格局。另一個體系,實際上有很強烈的道家背景,就是中國的園林。園林的格局是自由的,是不對稱的,它也是院子,而里面有山有水,形成了一個小小的自然世界,像山水畫一樣。這兩種院子的特殊布局,在全世界應該說是獨一無二的。

藝圃,蘇州明代小園林的代表,蔡小川/攝

當我們有了這樣一種特殊的平面布局之后,就解決了人生活在世界上很基本的一些問題。在中國的建筑里有一系列的空間,從你出生、長大、結婚、生子等,一直到死亡,中國典型的住宅中,都會有這樣的空間,它不僅要告訴你,你從哪里來,而且會清楚地告訴你,你將來要去哪里,其實是給你一個文化上的意義。

我經常在中國的城鄉各地進行調研,記得有一次去杭州附近一座很小的村子,叫何家村,探訪過一個很小的院子。院子小到什么程度?就是院門到正屋的門大概只有三米,就這么淺的一個院子。然后從正屋的門,到正屋里掛著的中堂和對聯,也大概是三米的進深,在這個進深里可以有八仙桌,或者有兩把太師椅。這大概是我見過的最小的中國院子,但它仍然保持著非常有尊嚴、有文化的禮儀空間。

中國傳統村居中堂,電影《臥虎藏龍》劇照

中國建筑的第二個基本特征,是環境之美。看中國的山水畫,包括在真實的環境里,只要是存在傳統建筑的地方,都和周圍的山水樹木形成特別好的關系,真的像畫一樣。像我生活的杭州就特別典型。在這個城市的中心就是一個湖,大概有一半的內容是山水,有一半的內容是房子。什么是中國的城市?從文化的角度講,杭州是最典型的一個樣板,我稱之為“一半山水一半城”。

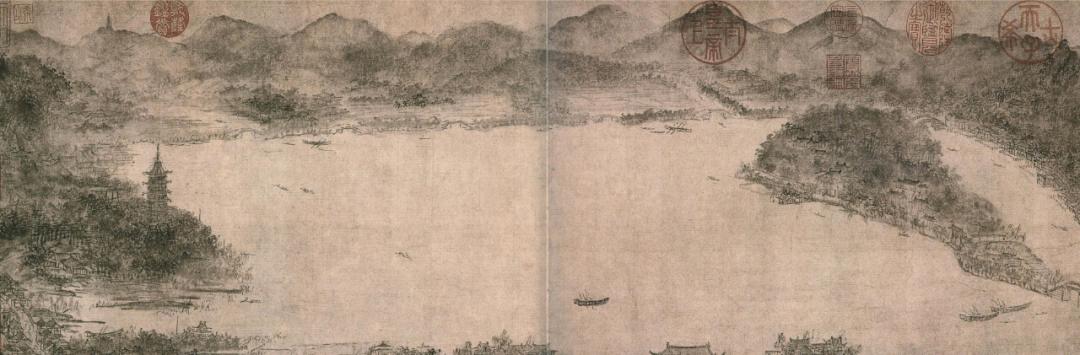

具體到建筑在城市中是什么樣的一個狀態,我經常拿宋代著名山水畫家李嵩的一張《西湖圖卷》來闡述。那張圖很奇怪,整個城市都是俯瞰,能看清楚的建筑大概只有雷峰塔、保俶塔,還有幾座大一點的寺廟、城樓的屋頂,大部分建筑都看不見,全部籠罩在樹木當中。美不美?這就是中國的城市,所有的建筑全部籠罩在自然之中,跟自然的山水樹木發生關系。這樣的審美觀念,最早可能在五代或唐朝末年,就已經成型了。而西方古典的紀念性建筑就不一樣,是把建筑作為一個很突出的形象進行表達。

宋·李嵩《西湖圖卷》,上海博物館藏

第三個基本特征,我稱之為自然與真實的建造體系。中國的建筑很特殊的一個地方在于喜歡使用自然的材料。建筑里面最持久的材料是石頭,中國建筑中石頭不作為主材,主材實際上是木頭。如果以結構作為主體的話,中國建筑的結構主體是木頭,因而形成了一種特殊的以木頭為主的體系。

當然,全世界很多地方其實都有以木結構為主的體系,那么中國的特征在哪里?很特別的地方就在于,中國的木結構體系不是一個簡單的體系,它是裝配式的,而且是用相對不是很大的木頭做成的裝配式,這是很先進的一個觀念。

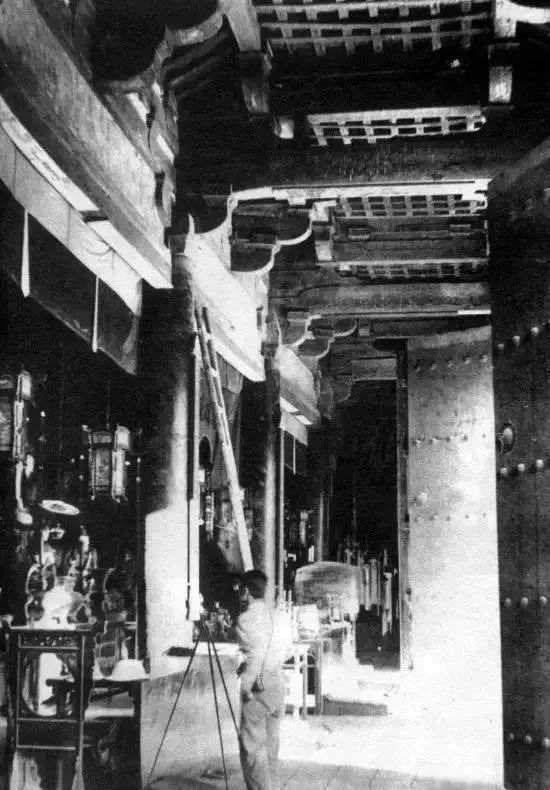

梁思成先生當年做中國古建筑研究時,最有名的一個貢獻就是發現了唐代的建筑。當時在山西的五臺山發現了兩處,一處是佛光寺的大殿,后來學者們又發現了南禪寺的大殿。發現的時候,梁思成先生和林徽因先生都非常地興奮,因為木頭建筑比較容易朽爛,按照一般的概念,不是一個可以持久存在的體系。

1937年,梁思成在佛光寺大殿中拍攝照片

像山西芮城的永樂宮,是元代的建筑,七百年了;天津薊縣的獨樂寺,河北正定的隆興寺,都是宋遼時代的建筑,九百年,山西應縣木塔,也是九百多年了。而到了唐代的佛光寺和南禪寺,已經上千年了。仔細想一下,就覺得這是奇跡。什么樣的一個體系,能夠讓容易朽爛的木結構建筑存在千年之久?我們現在經常談生態危機、環境危機,要搞可持續發展,實際上中國傳統的建筑體系是就最可持續的一種體系,它居然能存在千年,而且是木頭做的,這是非常了不起的。

而這其中很重要的特征,就是保護地非常好的裝配式體系。中國古代的建筑工匠在構建這個體系的時候,非常仔細地想到了建筑的材料,比如說如何能夠持久地存在?如何被保護?如何更換?裝備式體系不僅是造得快,成語里面有“偷梁換柱”,就是說維護建筑的時候,梁壞了就換一根,柱子壞了也可以換一根,在不影響整個體系的情況下,都可以實現。我們還聽說一個詞,“房倒屋不塌”。就是說哪怕地震了,墻塌了,但房子的骨架還在那里。

以南北方來區分的話,這個木建筑體系大概是兩類。一個是北方的體系,我們稱之為抬梁式結構,就是柱子上面架梁,一般來說柱子和梁都比較粗,比如在北京的故宮,我們就可以看到這個形象。在南方,最典型的形式我們稱之為穿斗式結構,一般來說就是梁不架在柱子上,而是像一個編織體,穿過這個柱子,相對來說柱子就會比較多。當然,中國傳統建筑中也不只是這兩個體系,還有比如井干式的結構,北方尤其是東北的林區就會有這樣的建筑。

僅僅是這兩類的話,還不足以把中國建筑的特征刻畫出來,更重要的一個特征,是斗拱的體系,在這個體系上,我們可以看到歷史的變化。從唐代一直到宋代,斗拱體系是真實作用的,斗拱是放在柱子的頂上,將屋檐伸得很遠,是為了保護木結構,下雨的時候不被雨水淋到。

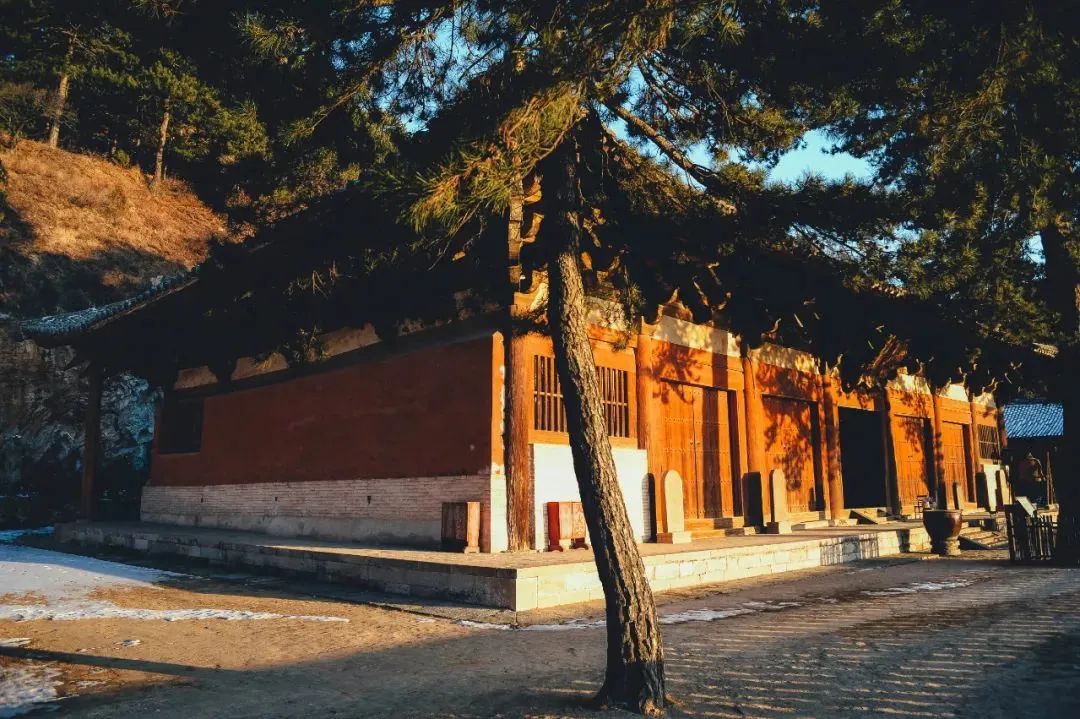

我記得讀建筑學的時候,對唐代建筑最印象深刻的,是當年梁思成先生看到佛光寺大殿時所說的8個字:“斗拱雄大,出檐深遠。”如果有機會去佛光寺的現場就會被震撼到,因為它的斗拱真的很大。

夕陽下的佛光寺東大殿,王旭華/攝

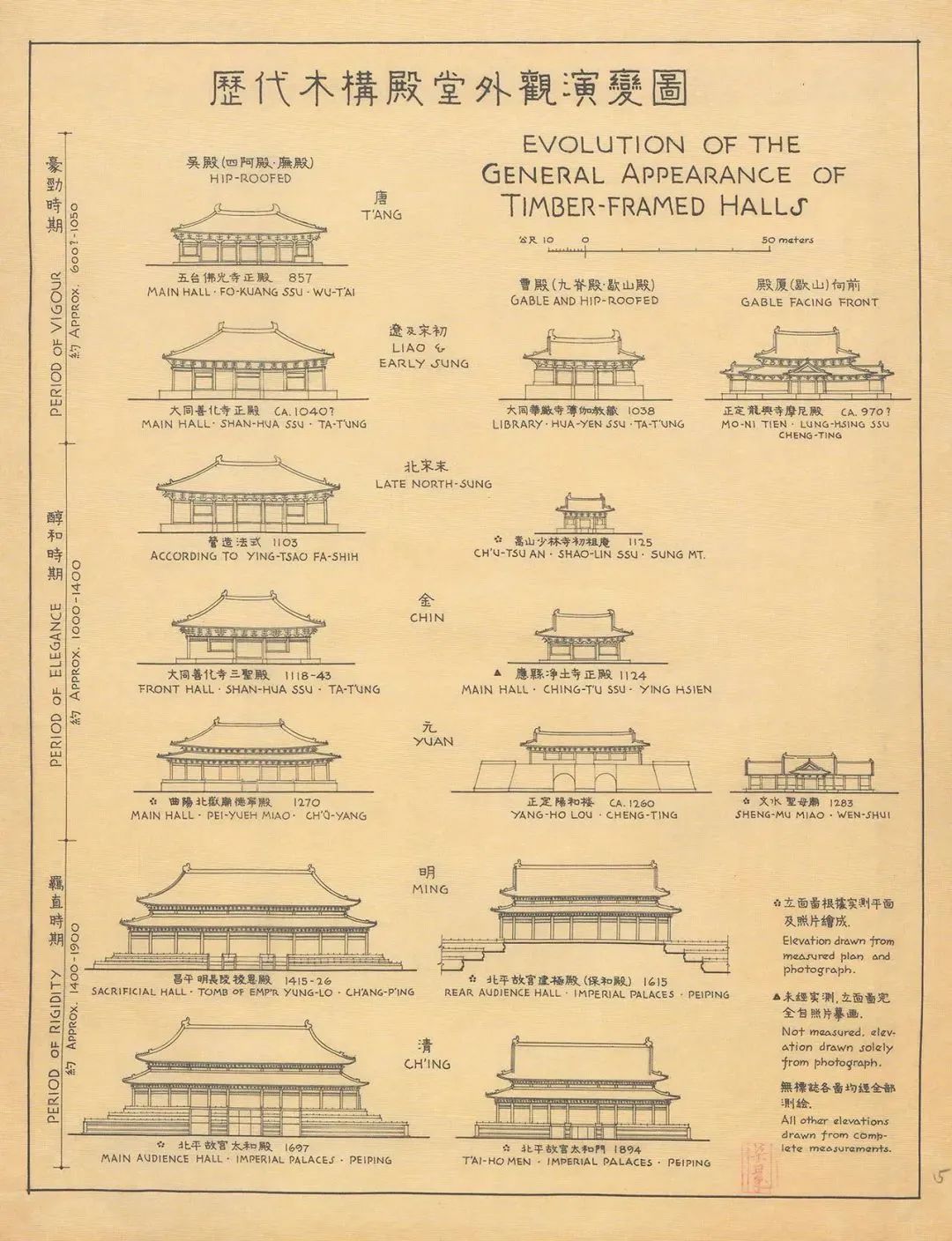

宋代和唐代的形制還比較接近的,但相對來說斗拱的材料就開始變小了,出檐的深度就也開始變淺。真正的一個大的變化,發生在元代。我們現在看元代的建筑,特別是到了之后的明代建筑,斗拱已經不發揮原來的作用,變得更小。元代以前的中國建筑的斗拱體系都是真實的,元代以后斗拱變成了假的,是裝飾性的。

依存于完整的社會文化制度,是中國傳統建筑的第四個基本特征。在今天,建筑是一個專業的領域,學過建筑的人才懂建筑、學過建筑設計的人才可以設計建筑。實際上在古代中國,則是由一些大學者、知識分子,比如說由禮部的官員,由他們來決定建筑的平面布局等一系列設計問題,他們非常清楚建筑的整個格局。就像中國的語言體系一樣,中國古代建筑是屬于一個整體的社會制度,所有的人都很清楚它的結構與文化內涵。

我經常舉一個例子,來說明當時人們對于建筑可以了解到什么程度。我們讀漢代的史書,讀《史記》,會看到霍去病馬踏匈奴,得勝歸來,漢武帝賞了他四百多間房子。什么概念?就是說房子的“一間”,是可以作為度量單位的,我可以賞給你四百多間房子,你會很清楚地知道這四百多間房子大概多大,什么樣子,不需要再做補充的規定。整個社會有一個完整的制度,建筑是其中的一個組成部分,這是中國建筑很特殊的地方。

第五個特征,是中國建筑特殊的材料、質感和肌理。現在經常有人取笑現代的建筑師,說建筑師都不喜歡顏色,建筑都是灰灰的。實際上是有特殊的原因。比如西方文藝復興之后的建筑為什么都不太有顏色?因為文藝復興要復興希臘和羅馬,重塑審美。他們研究希臘的時候發現,雅典衛城都是白色的,所以現代建筑最喜歡的顏色是白色。至于古羅馬的建筑,當時已經呈現的是廢墟狀態,也沒有其他的顏色。

古羅馬城市遺址

考古學家會告訴你這是一個誤解。其實希臘建筑是彩色的,只不過因為時間的流逝,顏色都被沖刷掉了,所以大家看到以為是白的。而一旦形成了這種審美趣味之后,大家就會習慣性地來使用它。

當然還有一點,西方現代建筑的話語體系形成的時候,其實受到了東方尤其是中國建筑傳統非常大的影響,這種影響并不直接,而是通過日本建筑實現的。使用自然的材料,顏色偏好黑白兩色,日本建筑中這種非常簡約樸素的材料和做法作為一個基本原則,被西方的現代建筑學去了。而日本這樣一套語言體系的形成,則很大程度上是在宋代與中國的交流中,學習了宋代的簡約審美。因此可以說,中國建筑傳統間接地影響了西方現代建筑一個很重要的審美特征的發生。

中國建筑還有一個很重要特征就是它的材料和肌理。中國建筑中使用的,大量的都是自然的材料,比如說木頭、土,磚,其實都是可再生的自然材料,構成了一個全自然材料的體系,而且一般來說都有非常豐富的肌理。

最后很重要的是顏色。色彩豐富甚至艷麗,是中國建筑的一個傳統,這個傳統基本上是在官式建筑中保存下來。比如現在能看到最早的紀錄建筑的書,宋代的《營造法式》里面,彩畫的部分是完整保存下來的,基本上和故宮里看到的彩畫體系是一脈相承的。從色彩特別豐富的“五彩遍裝”,一直到最純粹的、純綠色的“碾玉裝”,大概有五大類的色彩體系。中國的建筑,一向就是這樣五彩繽紛的。

宋代“五彩遍裝”彩畫復原示意圖,吳梅繪制

當然這里面會有變化,比如說我們看宋代的《千里江山圖》,你就會看到建筑是黑白的,其實它表現的都是山水之間,基本上這種村莊或者農莊都是這樣的。怎么會變成一種文化觀念?實際上是跟儒家的興盛直接有關的。“萬般為下品,惟有讀書高”,基本上是這樣的一個價值觀,它某種意義上是一種讀書人住宅。

當然還有一種我們后來不太看得到的,比如說只保留木頭本色的這套系統。這應該是和唐朝末年到宋代佛教里面的禪宗文化直接有關,它追求更樸素、自然、直接的形象。隨著明代禪宗在中國的終結,禪宗去了日本,在中國人的世界里頭,這種審美就不大見到了。現在江南一帶還有農村民居,保持著木頭本色,應該是宋代文化的一個遺存。

中國傳統建筑中,

蘊藏著怎樣的現代之路?

那么,中國的古建筑體系和現代建筑體系有什么關系?

我們說的現代建筑體系,完全是建立在歐洲、美國等西方發展的語境之中,形成了傳統和現代的關系。而中國人用全自然的材料形成了一個可持續千年的彈性體系,這是能啟示未來的體系。所以中國傳統建筑所討論的,其實大量是關于未來我們的生活應該向哪個方向變化的議題。這不只是關于重新確認中國人文化身份的問題,也對未來發展有重大的啟示價值。

在為梁思成先生所著《圖像中國建筑史》撰寫的序言中,林徽因先生就提到,中國古建筑的木結構體系,最大的特征在于它是裝配式的,而裝配式建筑,是當時西方正在探索的現代建筑模式。所以林徽因先生得出一個結論:中國傳統建筑用西方的角度看,就是現代的,所以中國建筑有特別大的機會,可以直接跨入西方所說的現代觀念中去。

然而林徽因先生在20世紀30年代的這種“狂想”,直到今天也沒有實現。我覺得很重要的一個問題在于,木材是一種自然的材料,而不是工業材,本身的變形是比較大的。中國人的偉大之處在于,把自然變形的材料做成了一種高度精巧的裝配式體系,按道理這是不可能的,因為變形的材料很難量化。而中國人通過工匠的技巧,把彈性的、變形的材料做成了體系,全世界沒有第二個文化產生了這樣的體系。但同時我們也要意識到,這種體系向現代化體系的轉化,是不會自動完成的,而是需要全新的探索,才有可能成功。

1933年,林徽因在河北正定開元寺鐘樓梁架上

比如上文提到,從唐宋到明清的木結構體系發生了很大的變化,到底是什么樣的原因促成了這樣一個大變化?我們不妨以較為直觀的“屋頂”為例。關于中國屋頂的形式,至少有兩種說法,互相都有爭議。一種是“飛鳥”,像鳥的翅膀一樣在飛起;還有一種說法,認為這是帳篷的帳幕。我覺得兩種說法都有道理,但是在唐代到宋代的這一段時間,我更傾向于它是“飛鳥”的一個體系,屋頂都是很扁的,而屋檐挑出很遠,像鳥的翅膀一樣。從宋代開始,建筑的屋頂就開始朝高聳的方向發展,到了明清就發展到更高。

歷代木構殿堂外觀變化圖,出自梁思成《圖像中國建筑史》

我個人認為,元代是這種變化發生的一個轉換期。帳幕式的審美,實際上是在元代,通過蒙古人的文化傳播進來的。我們現在看到描繪元上都景象的畫作,全部是用帳篷搭起來的,像故宮一樣的結構,非常清楚的中軸線,建筑當然就像帳幕一樣,很高聳,和明清的故宮就很像。所以你可以看到,其實在中國文化的發展過程當中,一直在融合一些新的東西,這些變化在中國傳統建筑中是有著鮮明體現的。所以明代故宮不是一個自然發展的產物,因為在宋元戰爭之后,之前的傳統實際上是中斷的。

用今天的說法,明代可以被稱為中國文化的偉大復興,明代的北京城是完全按照中國經典書籍像《周禮·考工記》的記載,再疊加元大都原有平面格局而形成的一座全新規劃的城市,而不是自然發生的中國建筑傳統。

如果說你想學建筑的話,無論是年輕人,還是作為一個建筑愛好者,中國就是全世界最好學建筑的地方。因為我們保持著一千年、兩千年甚至更長更完整的建筑發展線索,全世界沒有幾個地方有這么豐富的傳統,讓你能看到幾千年中建筑的演化。

如果說以上內容,是在與西方建筑學進行比較的前提下,來談中國的傳統建筑與建筑傳統,那么為了尋找中國古建筑體系向現代建筑體系轉變的路徑,我覺得更有必要回過頭來,分析一下我們今天對中國傳統建筑的看法、角度,包括對這種話語體系的描述,是怎樣發生的。

在中國歷史上,關于建筑的記錄并不算多,這是很奇怪的一件事情。因為中國人是喜歡寫歷史的,中國是一個歷史大國,但恰恰我們就從來沒有一本建筑史,按照歷史沿革對建筑進行梳理和記錄,這樣的書和文章是缺失的。所以才會說,梁思成先生出版的《圖像中國建筑史》是第一本中國人寫的建筑史,因為前面確實沒有這樣的建筑史著作。

梁思成先生《圖像中國建筑史》手繪圖

我個人的看法是,中國的建筑發展,和西方很不相同。文藝復興之前,西方建筑的發展跟中國其實是很像,建筑在歷史中自然演化,是人們生活的一部分。而文藝復興之后,西方開始有了一種反思的自覺性,重新研究建筑史。他們通過尋找古跡進行印證,開始在廢墟中去看古希臘和古羅馬的建筑,這種傳統一直發展到18—19世紀考古學興起。所以他們的建筑史,實際上是一個學術成果,不是一個歷史上自然形成的建筑史,而是今天新編的一個建筑史。梁思成先生寫的這部著作,也是典型的新編建筑史。

梁思成先生的研究,是一項很重要的工作,因為在那個時代,中國不可避免地和外部世界發生了碰撞。我在林徽因先生寫的序言中讀到一段文字,非常有感觸。那是在1930年代初,她用一種非常悲痛的語調,說當時像上海這些已經開埠的口岸,在拆除傳統的中國建筑,同時再造一些西方的建筑,長此以往,中國的文化要出大問題,她甚至認為可能要整體崩潰。面對這樣的危險,梁思成先生和林徽因先生,是在大聲疾呼。

黃鶴樓失火后,在原址上以西式建筑樣貌復建的“警鐘樓”

實際上,中國傳統建筑的體系在當時幾乎還是完整地保存著,只是非常零星地出現了這樣的現象。而當我們在不到一百年之后,重新閱讀這段文字時會發現,林徽因先生所擔心的事情已經發生了:中國的傳統建筑,曾經完整存在的中國傳統建筑體系,已經完全崩潰了。那么我們就要討論一下,為什么會發生這樣的事情?它和我們的建筑學研究有什么關系?

在西方的傳統里,古典建筑史所討論的主要是宮殿、教堂這些大型的紀念性建筑,而民宅等內容,在西方建筑史中是不作為重點內容的。與此相同的,還有城市與園林。而且關于建筑本身,基本上是把這個建筑視作一件獨立的藝術品。

而實際上,中國的傳統和西方的傳統很大不同,不只是官方的宮殿、寺廟這些建筑,才是建筑藝術的成果,中國民間建筑的內容非常豐富,這是西方建筑史根本無法比較的。比如至少在宋代,中國民居就已經達到了一個非常先進的程度。很可惜的是,民間建筑在很長時間內并不在建筑史研究的主要視野中,所以中國民間建筑被破壞得非常嚴重,我覺得是特別讓人痛心的一件事情。

另外一個很重要的領域就是城市。今天我們動不動就說怎么樣提高城市化率,每次聽到這個表述的時候,我就覺得特別可笑,因為中國可以說是全世界最早的、大規模形成全國城市化體系的國家。中國的許多一座城市,在歷史上都是西方城市無法比擬的規模和質量,而我們的現代化過程當中,其中很大的問題就是對舊有城市的摧毀,從拆城墻開始,把中國的城市全部拆掉,之后再追求城市化,這是特別不可思議的一個觀念誤區。

因而我覺得,通過研究中國建筑史,大家應該能夠形成的一種反思,我們要重新認識到中國傳統的價值,以及它對于未來中國現代建筑探索的啟示。

THE END

原標題:《王澍:中國傳統建筑,為什么不過時?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司