- +1

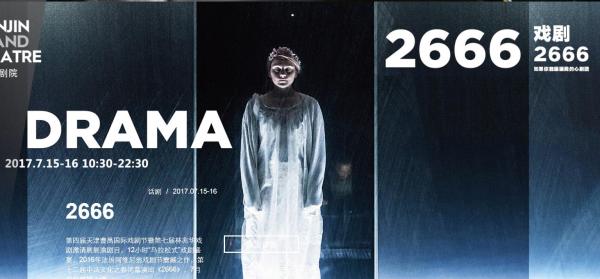

12小時的馬拉松戲劇來了,《2666》下周末在天津上演

12個小時的馬拉松觀劇體驗,四次中場休息,這在國內戲劇舞臺可以算是“前無古人”。舞臺劇按照小說的五卷本的結構,把這部磚頭一樣厚、近1000頁約合80萬字中文的超級長篇小說,以五幕劇的形式搬上了舞臺。大量喜愛《2666》的文藝青年們正相約趕去天津,參與這個需要一整天的、近似于“行為藝術”的觀劇活動。

小說《2666》是什么?

很難用幾句話形容,《2666》究竟是一部怎樣的小說。

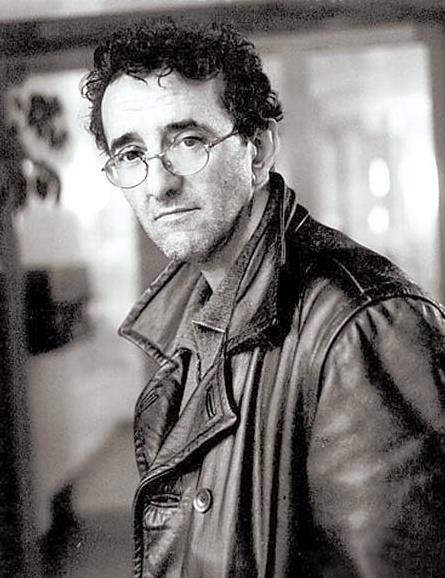

這部小說是智利作家羅貝托·波拉尼奧(Roberto Bolano)的遺作,作家逝世一年后的2004年才出版。它被認為是繼拉美先鋒派及“爆炸文學”之后最重要的西語文學作品,甚至有贊譽認為其“超越了《百年孤獨》”。

2008年,《2666》在美國出版了英譯本,很快登上了暢銷書榜,并于2009年獲得“國家圖書批評家獎”,而《時代周刊》則將此書評為“2008年度最佳小說”。《紐約時報》曾評論:“它為小說這一藝術形式立下了新的里程碑”。在此之后,《2666》很快就風靡了世界文學圈。小說很快也在中國出版了中文版。

《2666》的小說由五個各自獨立卻又相互串聯的部分組成。眾多人物及故事圍繞著神秘的德國作家阿琴波爾迪、作者虛構的墨西哥邊境城市圣特萊莎(Santa Teresa)以及在當地發生的一系列婦女謀殺案展開。

在這部小說中,前后有上百個人物登場,其中有文學評論家、作家、教授、出版家、拳擊手、殺人犯、軍官、士兵、販毒分子、警察、乞丐、貧民、妓女等等。時間跨度則覆蓋了20世紀百年及21世紀初。涉及的國家包括德國、法國、英國、西班牙、意大利、美國、墨西哥、智利。

波拉尼奧把社會、文學、哲學、歷史、人類學熔于一爐,從古希臘一直寫到21世紀的2002年。如此的寬度與廣度, 再加上不斷外溢的故事線、龐雜繁多的分支,以及詳盡生動的細節描寫,使得愛情、兇殺、戰爭、文學研究以及懸疑等所有元素都能自然統一地出現在作品中,在世界文學史上也可算“奇觀”。

但對于“2666”到底什么意思,小說從頭到尾都沒有提及,波拉尼奧本人也從沒說過。中文版譯者,著名西語翻譯家趙德明說,“‘2666’意味深長。人類滅亡的主要原因是什么?看完以后你不得不想這個問題,那就是,瘋狂地發展,瘋狂地消費,瘋狂急躁地享受生活,這些讓人類最后走向自我毀滅。”

舞臺劇《2666》會是什么樣?

對于所有讀過小說的人來說,很難想象,這部小說如此龐雜磅礴的內容該如何搬上舞臺。

而對于沒有讀過小說的人而言,最好奇的事情是,一部需要一整天才能看完的作品,究竟會是什么樣?

這一版的《2666》舞臺劇應該算是一部新銳之作。因為法國導演朱利安·戈瑟蘭今年不過29歲,實在是非常年輕。但就在去年,這部作品入選了世界上影響力最大的藝術節法國阿維尼翁藝術節,成為當年的耀眼之作。今年,這部作品受邀參加第四屆天津曹禺國際戲劇節暨第七屆林兆華戲劇邀請展,也是該劇首次來到亞洲。

在執導《2666》之前,曾經把小說《基本粒子》搬上舞臺。《基本粒子》是法國作家米歇爾·維勒貝克的小說,與《2666》頗有相似性。兩部作品都有極強的文學性,在敘述方式上也呈現出一種交織的網狀敘事。

這位自稱“總是以文學為創作起始“的年輕導演說:“在《基本粒子》之后,我一直在尋找一部文本更龐大,維度更復雜、更具力度的文學作品,當我讀了《2666》之后。我知道就是它了。“

“當你讀完這部一千余頁的小說時,你會切實地感受到這本書的重量以及情感的密度。我想將這種感覺在劇場中呈現。我希望這出劇帶給觀眾的體驗猶如原著帶給讀者的閱讀體驗:宏大、跌宕。時而充滿痛楚。我試圖將觀眾投入真空之中。讓他們得以安駐在那兒——我覺得這樣的劇場體驗是不多見的。”戈瑟蘭說道。

整部劇作遵循了原著小說的敘事線索。分為五部上演,包含場間休息全長12小時,這也就意味著:觀眾將在劇院中度過一天。

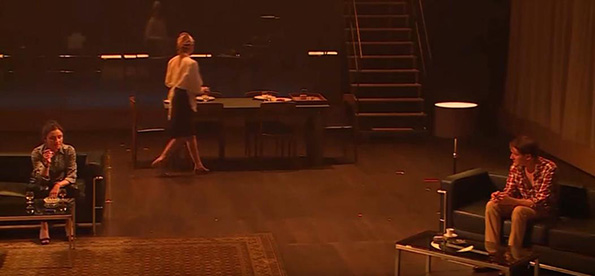

舞臺上的一切都發生在一個玻璃立方體裝置中,場景情節變幻穿梭、人物或身處倫敦、巴塞羅那、圣特雷莎,或置身監獄、旅館,或在波羅的海海岸、羅馬尼亞一座浴血的城堡中……

在這出劇場版《2666》中,導演以無處不在的音樂、聲效、光線以及巨幅直播投影等手段,通過強烈的感官沖擊的方式,將在原著中經由漫長閱讀成形的情感,轉化為劇場中直接而即刻的情緒感受。

小說讀者頗為好奇的是如何將小說中部分情節舞臺化,比如占據了原著大量篇幅的第四部分《罪行》,幾乎全部由兩百多樁兇狠的奸殺案犯罪記錄構成。波拉尼奧在這部分用了冰冷的筆墨,讓讀者在閱讀的過程中,經歷著從最初的膽寒、驚懼,進而隨著文本的堆疊,直至麻木的情感過程。

戈瑟蘭說:“這不是一場完美的改編,它是我個人對這部小說的解讀,我忠于我對這本書的所感所解,而這出戲展示了我所讀到的《2666》”。

在戈瑟蘭的解讀中,《2666》是一個關于暴力的故事,“它牽引出了如今這個時代的暴力與那段墨西哥婦女被害的歷史間的關系,它揭示了二戰時屠殺猶太人等這些暴行的內在源頭。同時,還有文學面對這種暴力時的力量,以及這種力量的失敗。”

小說共分五卷,既獨立成章,也有內在聯系。

第一卷《文學評論家》,講述有四位文學評論家先后都在研究同一位德國作家的故事。這四位評論家分別生活和工作在英國、西班牙、法國和意大利,都在研究德國作家阿琴波爾迪。四人在國際研討會上先后相識,由于學術觀點一致而成為朋友和情人。最后,他們在墨西哥開會時聽說了殺害婦女的事情。

第二卷《阿瑪爾菲塔諾》,講述智利教授阿瑪爾菲塔諾攜帶全家來到墨西哥避難的故事。最后,也聽說了殺害婦女的罪行,而且黑社會的手也伸向了他的女兒。

第三卷《法特》,講述美國記者法特去墨西哥采訪拳擊賽的遭遇。他也聽說了連續發生的婦女被殺案件。

第四卷《罪行》是全書的高潮,集中描寫了墨西哥北方婦女連續慘遭殺害的罪行,具體講述了近二百個案例。

第五卷《阿琴波爾迪》,講述這位德國作家復雜曲折的人生道路。其中最為慘烈的是目睹和參與了第二次世界大戰中屠殺戰俘和猶太人的活動。戰后他開始寫小說的主要動因與表達內疚和懺悔罪孽有關。聽說墨西哥有殺害婦女等惡性事件,他秘密去墨西哥調查。但他在那里的行蹤十分神秘,讓許多人無法找到他的下落,這成為全書最大的懸念。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司