- +1

講座|從圖畫到圖案,看1930年代的書籍設計

上海開埠以來,西方美術(shù)類型與中國傳統(tǒng)書畫一直并駕齊驅(qū)、互相滲透,逐漸構(gòu)成現(xiàn)代視覺文化。基于上海與中國現(xiàn)代視覺文化的特殊關聯(lián),上海劉海粟美術(shù)館推出“現(xiàn)代視覺文化”系列講座,邀請15位學者從各自研究領域講述現(xiàn)代視覺文化在上海的發(fā)展。

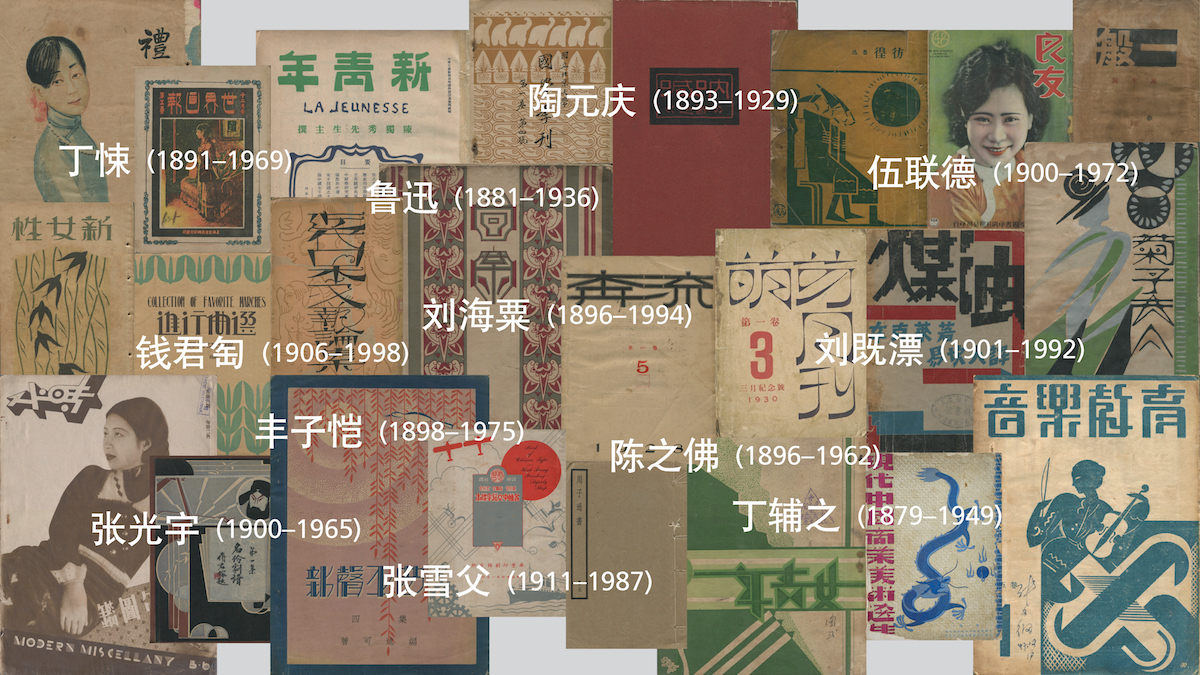

本文為平面設計師姜慶共“從圖畫到圖案——1930年代的書籍設計”的講座實錄,講座中姜慶共從繪圖和字體的角度,通過12位設計者、24本書刊,探視20世紀上半葉書籍設計的局部。

1930年代左右,設計者和書刊即景。

對于1930年代左右的出版物設計,時有不同角度的解讀。在此我僅通過展示當時的書籍、刊物設計(主要為封面),觀看和分享當時書籍設計的主要表現(xiàn)類型。但設計門類眾多,此處講述的只是一個局部。

當時書籍設計的風格,不是一夜之間形成的。其源泉和動力主要來自“五四”新文化運動思潮持續(xù)十余年的推進。思想的變化,驅(qū)使了多樣化出版主題的誕生。進步書刊的主題,在激勵年輕思想者傳播新概念的同時,也讓年輕設計者去嘗試、借鑒,新的、多樣化的設計方式。形式表現(xiàn)上,則為民族化和西洋化風格的交集和共存。技術(shù)方面,受惠于逐漸壯大的出版業(yè)和印刷技術(shù)的發(fā)展。

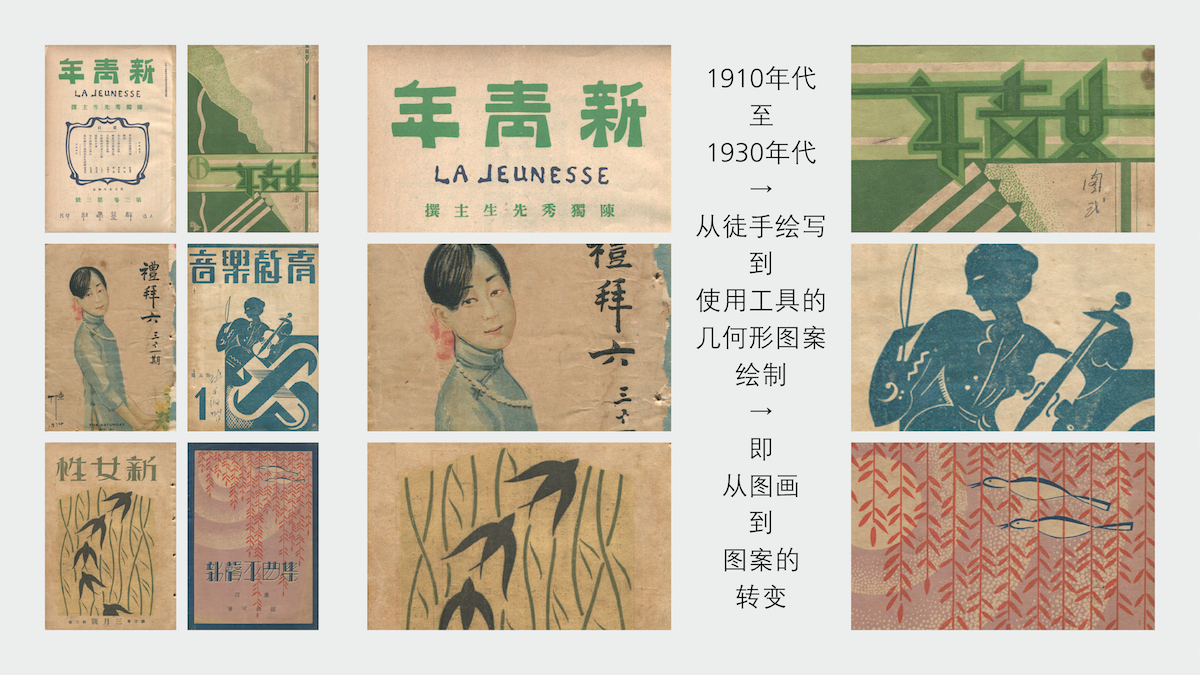

1930年代左右書籍設計的特征,也可以從三方面來觀看到其變化:一,從圖畫到圖案。圖畫就是繪畫,圖案,是指裝飾性的圖形。商務印書館1923年《新體圖案畫》的出版廣告寫到:“圖案畫為普通繪畫外別樹一幟之美術(shù)凡建筑紡織廣告等莫不用圖案畫以助其美觀。對圖案的要素及運用,作了精練的概括。”比如,我們可以看到,從1915年的《禮拜六》雜志,到1937年的《音樂教育》雜志從圖畫到圖案的形式變化;第二個特征是,從沒有工具輔助的徒手繪畫、書寫,到繪圖工具的使用。我們也可以從1915年《禮拜六》雜志封面的傳統(tǒng)書法及水彩畫,到1935年《女青年》雜志封面,全部運用工具繪制的圖文;第三,從如實描繪的寫實風格,到概括、修飾的幾何圖形。從《禮拜六》到《音樂教育》的圖文案例,也說明了這個特征。

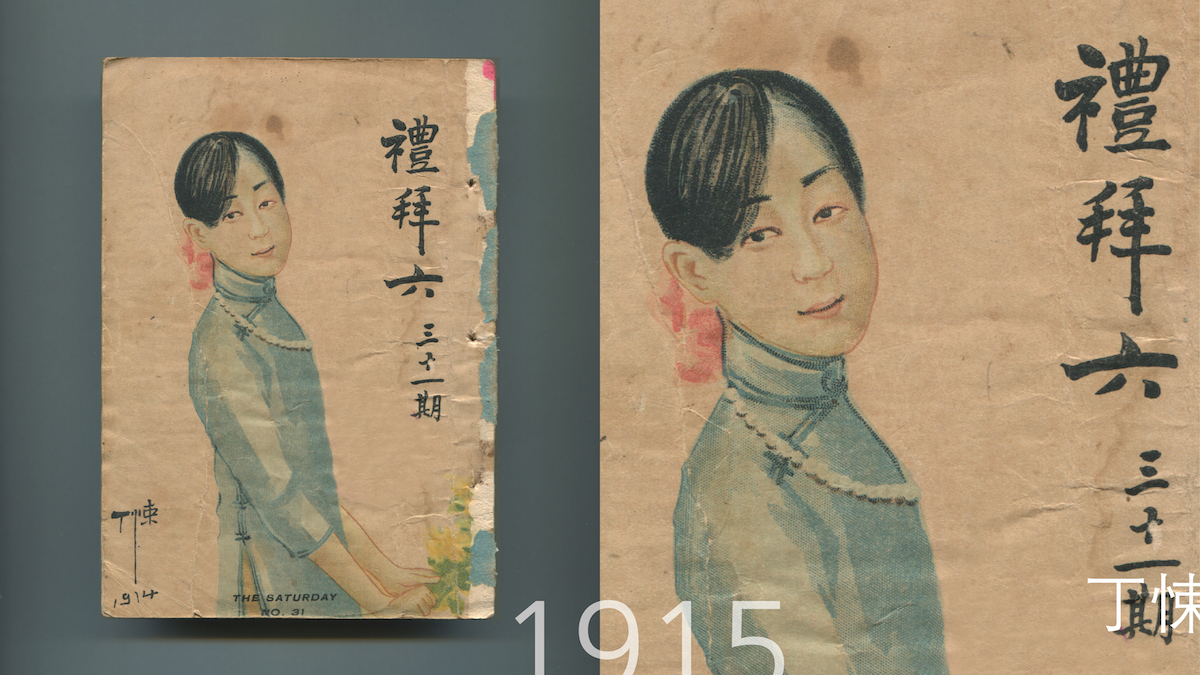

1915年,《禮拜六》雜志封面,丁悚繪

我們從1915年開始,這是五四新文化運動萌動的時代。《禮拜六》雜志出現(xiàn)了西洋水彩畫仕女封面,作者為丁悚,畫家、漫畫家。曾任職于上海美術(shù)專科學校、英美煙草公司廣告部等機構(gòu)。

《禮拜六》的封面,已經(jīng)改變了由一行字、一個框,或者一幅白描這種中國傳統(tǒng)出版物的封面形式。除了時代的需求,印刷業(yè)技術(shù)的更新,也為中國傳統(tǒng)出版物從黑白到彩色的設計和印刷,提供了技術(shù)支持及更多的商業(yè)回報,并吸引群多文人和商家,紛紛投入文化出版業(yè)。

為各種鴛鴦蝴蝶派雜志繪制封面的,還有杭穉英、龐亦鵬等知名廣告畫家。水彩畫師筆下的仕女像,一度風行于鴛鴦蝴蝶派讀物的封面。其文言體的市俗文字,也成為新文化運動提倡白話文的對峙目標之一。

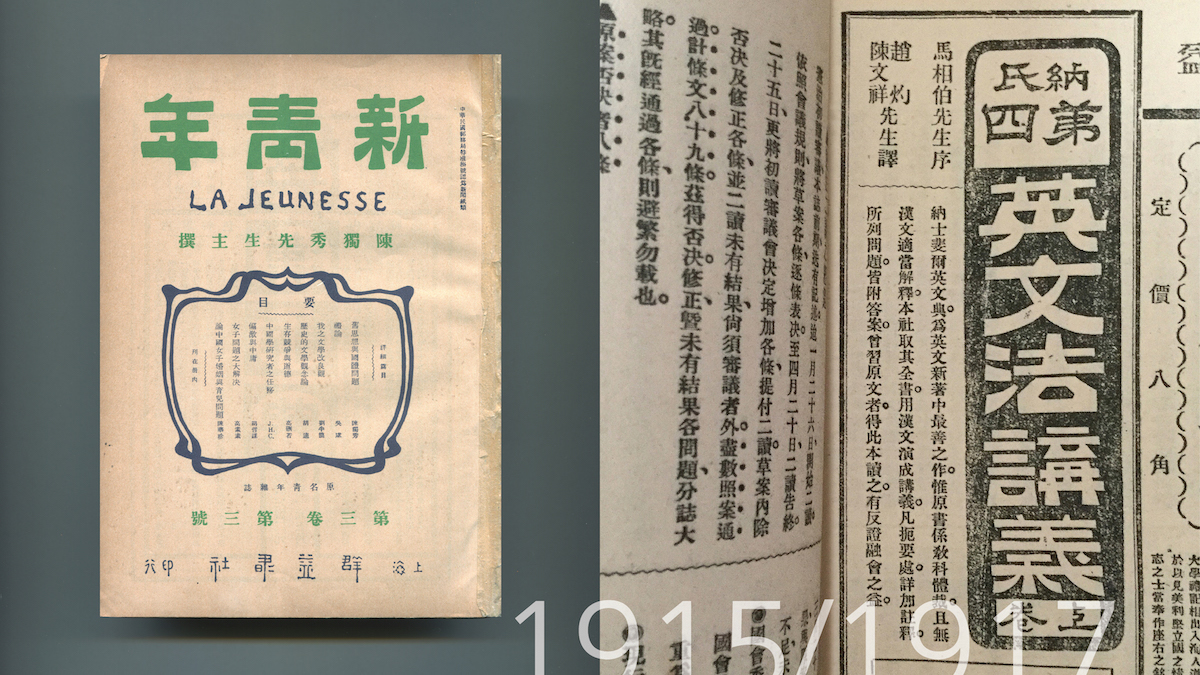

《新青年》雜志

《新青年》雜志,由陳獨秀主編。1915年創(chuàng)刊時名《青年雜志》,第二卷起,改為《新青年》,其封面設計和字體多次變化。1918年《新青年》改版為白話文及新式標點出版,曾刊載魯迅的白話文小說《狂人日記》。1923年成為中共中央理論刊物。

“新青年”三個字,以徒手美術(shù)字的方式完成,我們在雜志的內(nèi)頁,找到疑似的廣告字體。雖未知設計師其人,也不清楚設計思路,但其一改傳統(tǒng)出版物的書法表現(xiàn)方式,在介于隸書和黑體之間,尋找新的書寫和設計的筆畫,探索現(xiàn)代字體表現(xiàn)的可能性。其仰視的造型,飽滿有力,似三座巨石,預示了《新青年》倡導民主與科學的新文化精神的意圖。

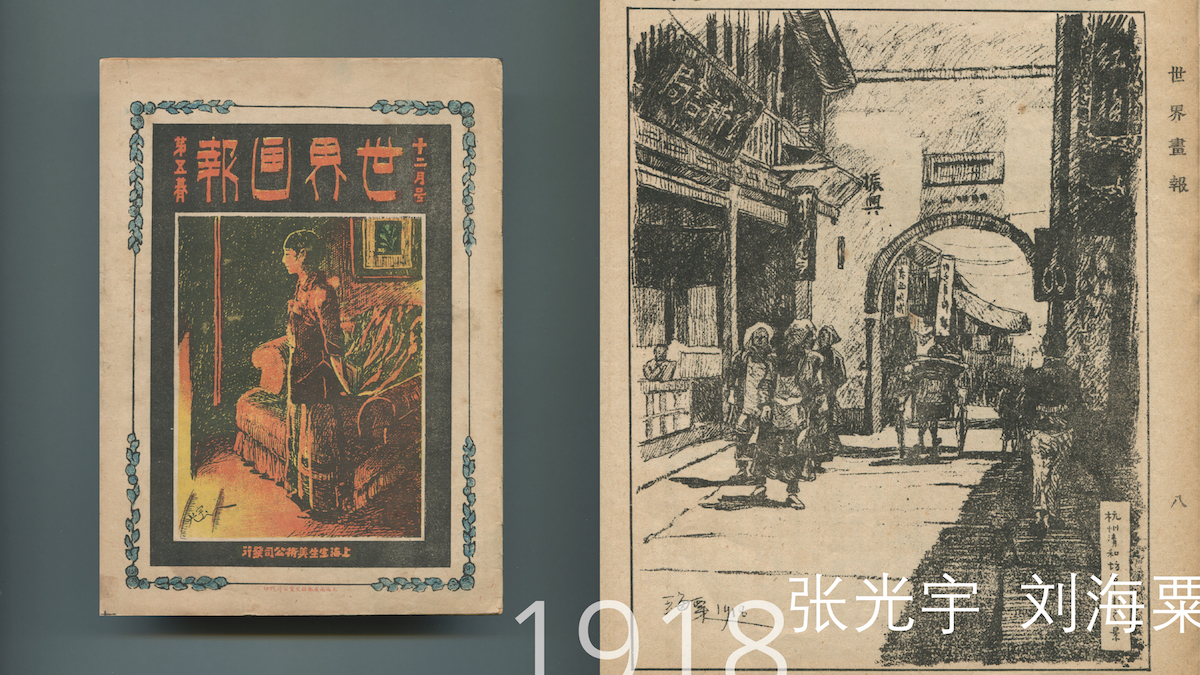

1918年出版的《世界畫報》雜志

1918年出版的《世界畫報》雜志,丁悚任編輯。這本雜志以繪圖為主,在攝影還未普及于畫報的印刷出版年代,西洋繪畫者及藝術(shù)教育工作者,紛紛加入畫報繪圖工作,如張聿光、謝之光、劉海粟、顏文梁、張光宇等十幾位,編輯撰文有周瘦鵑、鄭逸梅等。這期的封面由張光宇繪畫,刊名字體也為徒手寫就。右圖是內(nèi)頁劉海粟的素描,刊在“世界名勝”欄目下,題杭州清河坊市街之景。

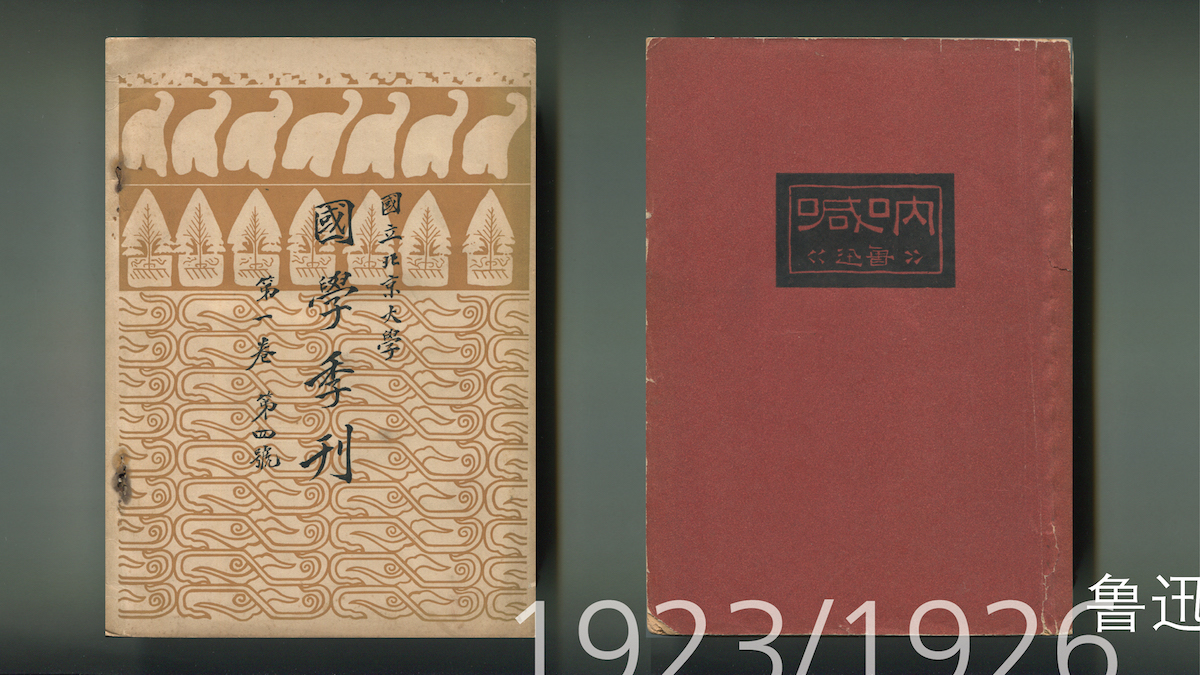

《國學季刊》和《吶喊》的封面,都為魯迅設計。

《國學季刊》1923年在國立北京大學創(chuàng)刊。魯迅積極倡導書籍設計的民族性,并頻繁將中國傳統(tǒng)圖像運用于現(xiàn)代書刊的設計之中。《國學季刊》封面以漢畫像圖案滿版鋪底,封面字體仍依循傳統(tǒng),為蔡元培題寫。這種文字和圖案的組合,改變了單一使用書法和框線的傳統(tǒng)封面設計。這時的圖案繪制,都是徒手畫成,還未使用工具。

《吶喊》是魯迅第一本小說集,包含了《狂人日記》《藥》《阿Q正傳》等。1923年初版時,封面字體使用的是印刷鉛字。1926年第四版印刷時,魯迅以隸書書寫,設計了封面字體,并夸大了三個口字,以示吶喊之意。

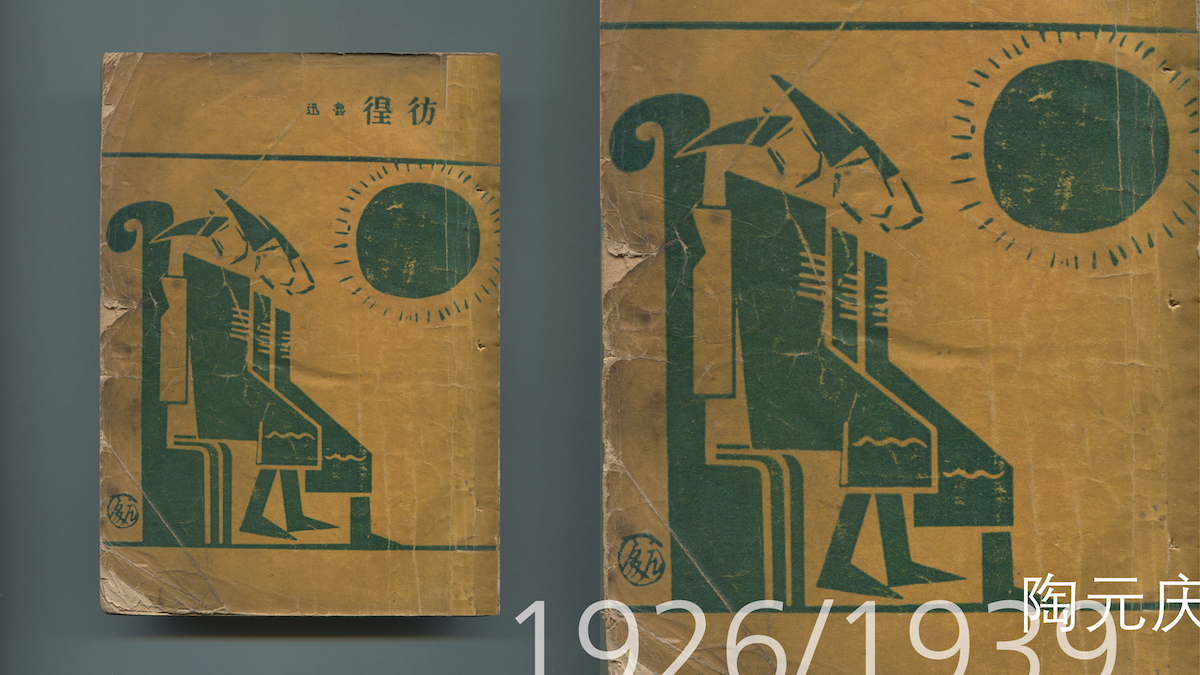

魯迅第二本小說集《彷徨》,封面設計為陶元慶。

《彷徨》是魯迅的第二本小說集,封面設計為陶元慶。1926年初版,這里展示的是1939年的版本。陶元慶是畫家,也是魯迅極力推介的年輕書籍設計師之一。《彷徨》封面上的三人圖案,其中一位坐立不安,左顧右盼,顯露出猶豫不決的姿態(tài)及彷徨的意圖。

1920年代,以魯迅為代表的新文學創(chuàng)作的涌現(xiàn),同一批年輕書籍設計者有力、干練的圖案設計,開始漸漸顛覆鴛鴦蝴蝶派通俗文學讀物的水彩仕女畫封面。當然,對于新文學出版物,由于讀者數(shù)量及印刷成本和技術(shù)的局限,封面大都以兩三種顏色印刷,其單純的表現(xiàn)形式,主要是靠簡單、方便印刷的圖案來解決,也及其考驗設計者的功力。

《良友》雜志

《良友》雜志的創(chuàng)辦者是廣東青年伍聯(lián)德。1923年他與大學同學編譯《新繪學》美術(shù)書籍兩冊,被商務印書館出版。伍聯(lián)德用稿費來上海旅游,產(chǎn)生了從事出版業(yè)的志向。回廣州后,他請大學校長為其寫了推薦信,如愿進入商務印書館擔任美術(shù)編輯。后因覺得美術(shù)編輯并不能發(fā)揮自己所長,便離職。1926年在上海創(chuàng)辦《良友》雜志。

《良友》雜志被認為是我國第一本以攝影為主的大型時事生活雜志。刊名字體據(jù)回憶為伍聯(lián)德設計,其對“良”字的修正,一改平直生硬的筆畫,以斜線和圓弧,構(gòu)成溫潤、飽滿、活躍,充滿善意的美術(shù)字造型,表現(xiàn)出對現(xiàn)代城市文明生活的向往。是1920年代一款時髦、經(jīng)典的字體設計。

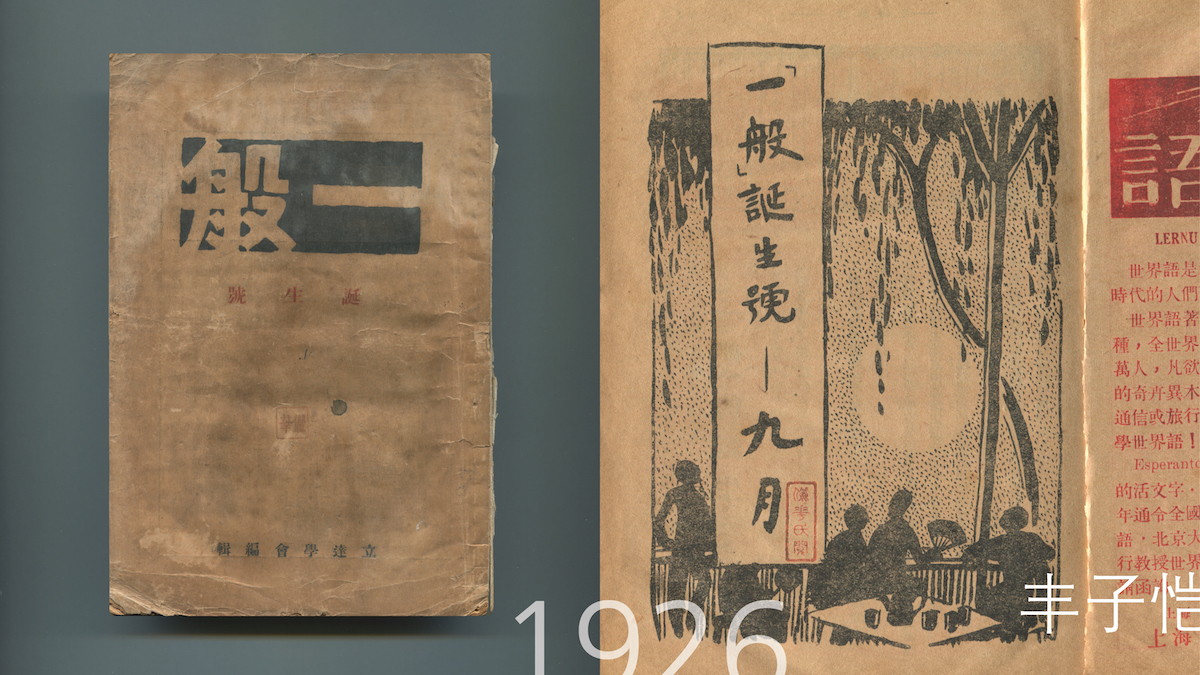

立達學會《一般》雜志

立達學院是1925年在上海創(chuàng)辦的一所中學,豐子愷是立達學院的藝術(shù)教員,也是立達學會《一般》雜志的美術(shù)編輯。大家知道,豐子愷以插畫和漫畫見長,右圖是他為雜志所畫的扉頁設計,這些插圖,使這本封面刊名字體寫得一般,看起來平平淡淡的雜志,頓顯生輝。當然,《一般》兩個字的書寫意圖,通過這個簡單構(gòu)成的傳達,也是很有力的。畫面中一些筆畫沖破了黑色塊面的布局,就好像在比喻:教育,像一束照亮黑夜的光芒,為人們指明前行的方向。所以,《一般》的設計,并不一般。

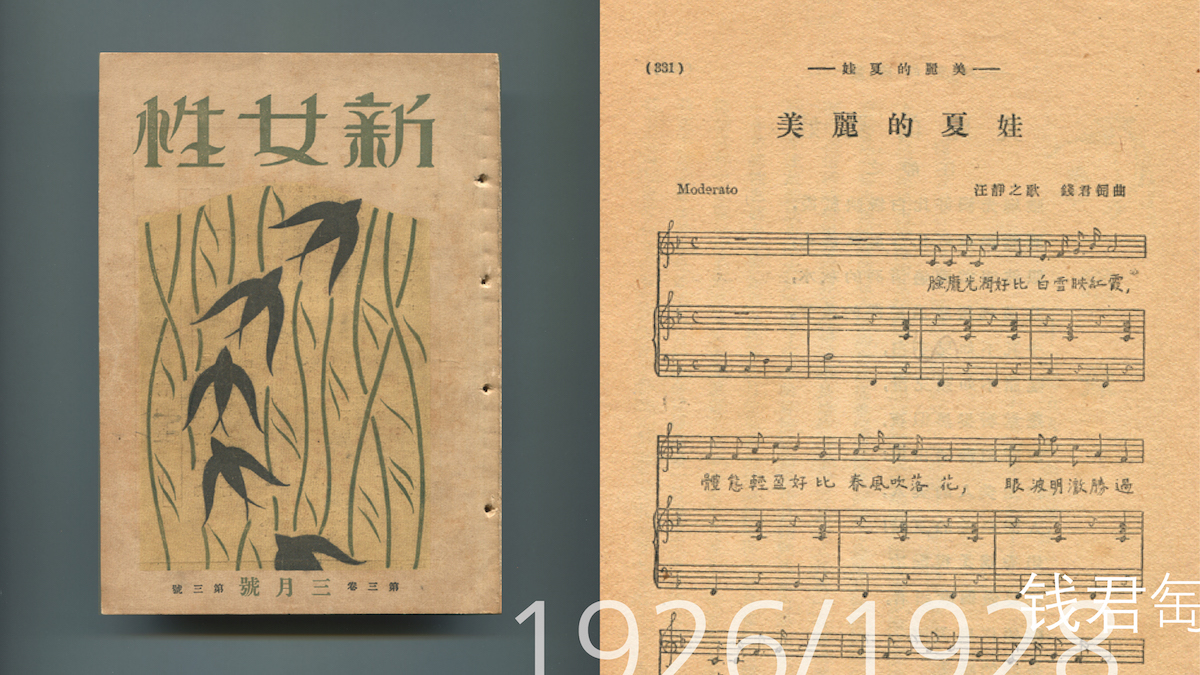

1928年第一期《新女性》雜志(左);右為這一期的內(nèi)頁

1928年第一期《新女性》雜志的封面設計,刊名美術(shù)字和柳葉圖案畫的組合,帶來了“春”的主題。我們可以看到美術(shù)字的部分筆畫同柳葉的呼應關系,這種美術(shù)字的形式也可以稱為圖案字。這是開明書店音樂美術(shù)編輯錢君匋的設計。右邊展示的是這一期的內(nèi)頁,一首歌曲曲譜,作曲者也是錢君匋。這是杭州“春蜂樂會”在《新女性》雜志刊出的第15首抒情歌曲。

錢君匋任職開明書店前,在杭州浙江藝術(shù)專門學校教授圖案,他與該校幾位年輕教師自發(fā)組成“春蜂樂會”,創(chuàng)作以“自由戀愛”為理想的抒情歌曲,寄往《新女性》投稿,獲得主編章錫琛的賞識,之后便邀請他赴上海任職音樂、美術(shù)編輯,并兼職書刊封面設計。

“春蜂樂會”的抒情歌曲,為中國近代音樂的創(chuàng)作和出版留下了珍貴的音符,同時,也為23歲的錢君匋叩開了設計的大門。

錢君匋曾在上海藝術(shù)師范學校師從豐子愷,打下了良好的藝術(shù)基礎,也因為同窗好友陶元慶的影響,相繼為他引來魯迅、茅盾、葉圣陶、郭沫若、鄭振鐸、巴金等文人墨客的出版裝幀設計邀約,一時名聲鵲起,成為1930年代炙手可熱的年輕書籍裝幀設計師。

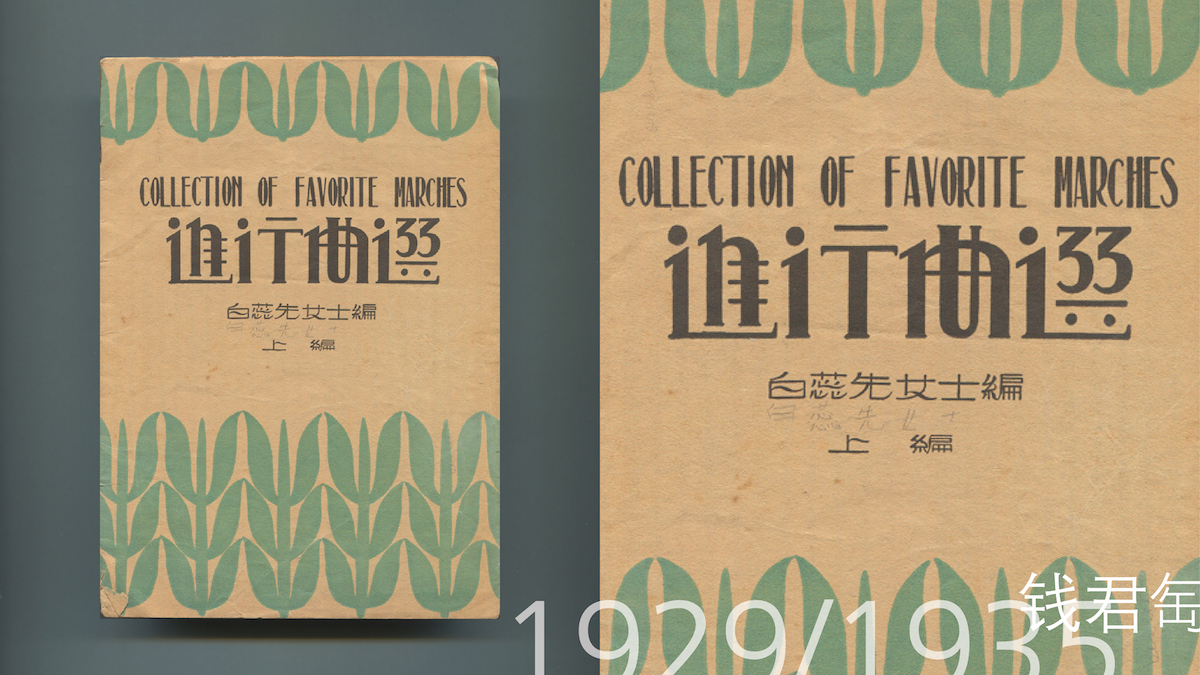

1929年出版的《進行曲選》封面

錢君匋一生設計的封面數(shù)以千計。他曾說,“書面就等于是歌劇的序曲”,對音樂和中西文字的依戀,是他的設計靈感來源。其羅馬字母和音樂符號的“漢字羅馬字化”設計特征,在1929年出版的《進行曲選》封面漢字構(gòu)成中,又融合了管樂器的局部造型。我們可以看到漢字筆畫中的一些羅馬字母,如,行字中的i和T,曲字中的u和n,一部分筆畫還好像是樂器彎曲的銅管。

在新文化出版的高峰時期,錢君匋有幸成為書籍設計由“圖畫”到“圖案”,由“徒手繪制”到“利用繪圖工具”變革過程中的,探索者和實踐者。

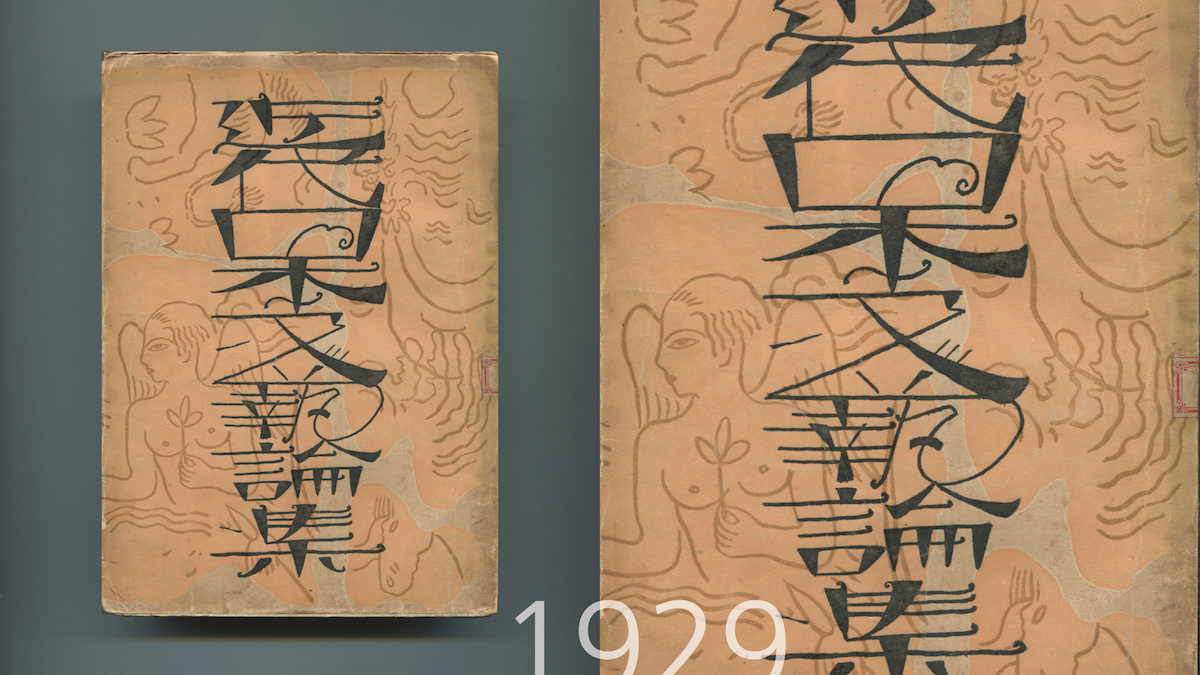

《近代日本文藝論集》

1900至1920年代,法國新藝術(shù)運動、荷蘭風格派、蘇聯(lián)構(gòu)成主義、德國包豪斯和法國裝飾藝術(shù)風潮盛行,這些藝術(shù)形式通過廣告、出版物、產(chǎn)品及包裝的傳播,影響到中國出版物封面由各種繪畫手法轉(zhuǎn)為裝飾圖案、幾何圖形圖案的現(xiàn)代設計風格。

至1930年代初,圖案漸漸成為出版物的主流設計形式。比如,《近代日本文藝論集》的封面設計,均以徒手繪制圖案和圖案字完成。我們可以看到其中漢字筆畫的曲線變幻,同圖案線條之間的呼應。也可以看成是手繪圖案到利用工具繪制的漸進過程。

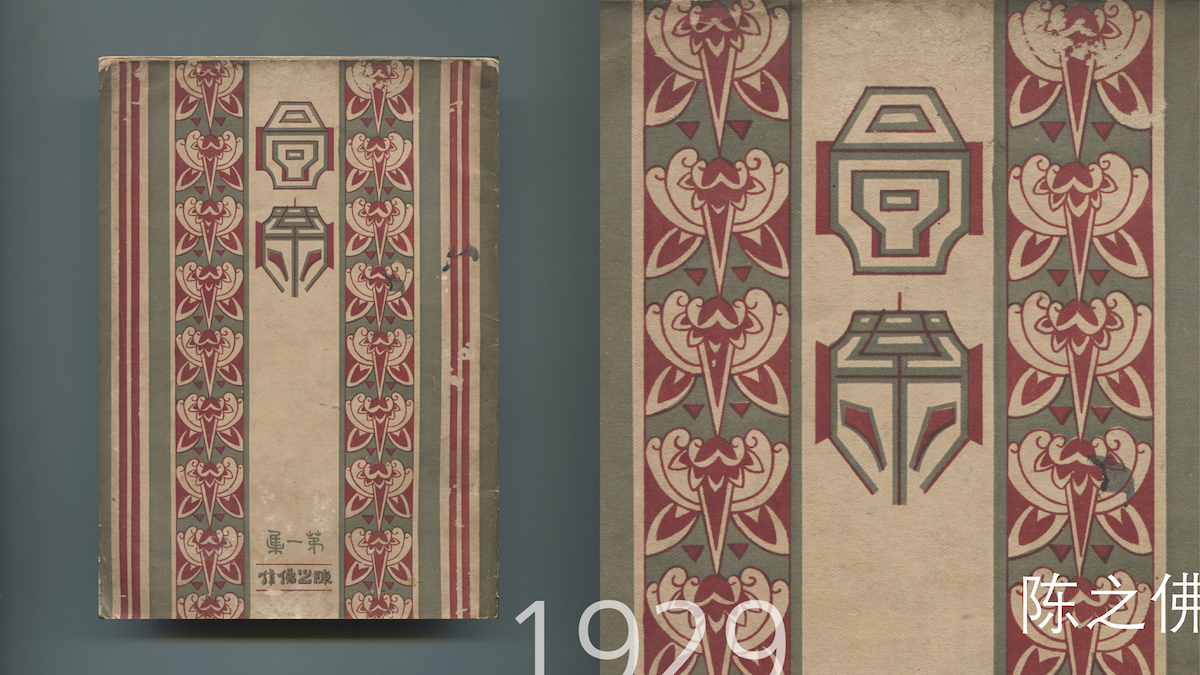

陳之佛,《圖案》第一集

新文化運動的興起和延伸,激勵海外學藝歸來的年輕人,在民族圖案和現(xiàn)代主義設計風格中借鑒貫通。《圖案》第一集,1929年由開明書店出版。作者陳之佛從日本學習圖案設計歸國后,曾在上海辦學授課,并出版了這本中國早期圖案教學的專著。典雅的書名字體設計,使繪圖和文字渾然一體,為中西融合的圖案字設計經(jīng)典,同時也為中國本土早期的圖案設計職業(yè),帶來專業(yè)性的范本和引導。

陳之佛也受邀為商務印書館《東方雜志》《小說月報》作了眾多的封面設計,其傳統(tǒng)圖像和民族化的圖案運用,成為1930年代出版物設計的典范之一。

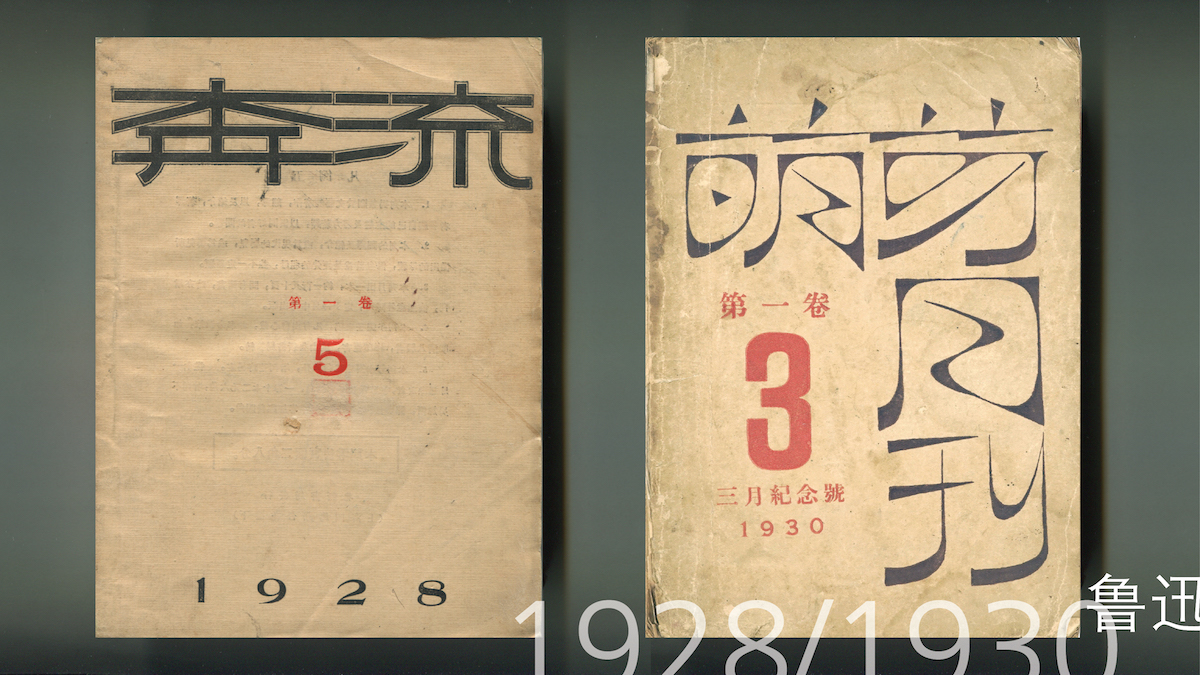

魯迅作封面設計的《奔流》和《萌芽月刊》雜志

《奔流》和《萌芽月刊》雜志的封面均為魯迅設計。據(jù)研究者統(tǒng)計,魯迅設計的書籍封面有近70種,其中很多是以漢字字體所表現(xiàn)的經(jīng)典設計,比如之前介紹的《吶喊》。

《奔流》的字體造型,他并不是以通常波濤洶涌的概念去執(zhí)行,而以橫向伸展,筆畫幾乎破出頁面,表現(xiàn)出廣闊的氣勢,平靜卻看到了堅定;《萌芽月刊》的字體設計,則以幼小的芽尖,和成蔓延趨勢的經(jīng)脈,表現(xiàn)出曲折生長的意圖,契合了這本作為左聯(lián)文學刊物的不屈精神。漢字字體和圖案一樣,向著簡練抽象、規(guī)整的幾何形帶來的西式風潮漸漸演進。

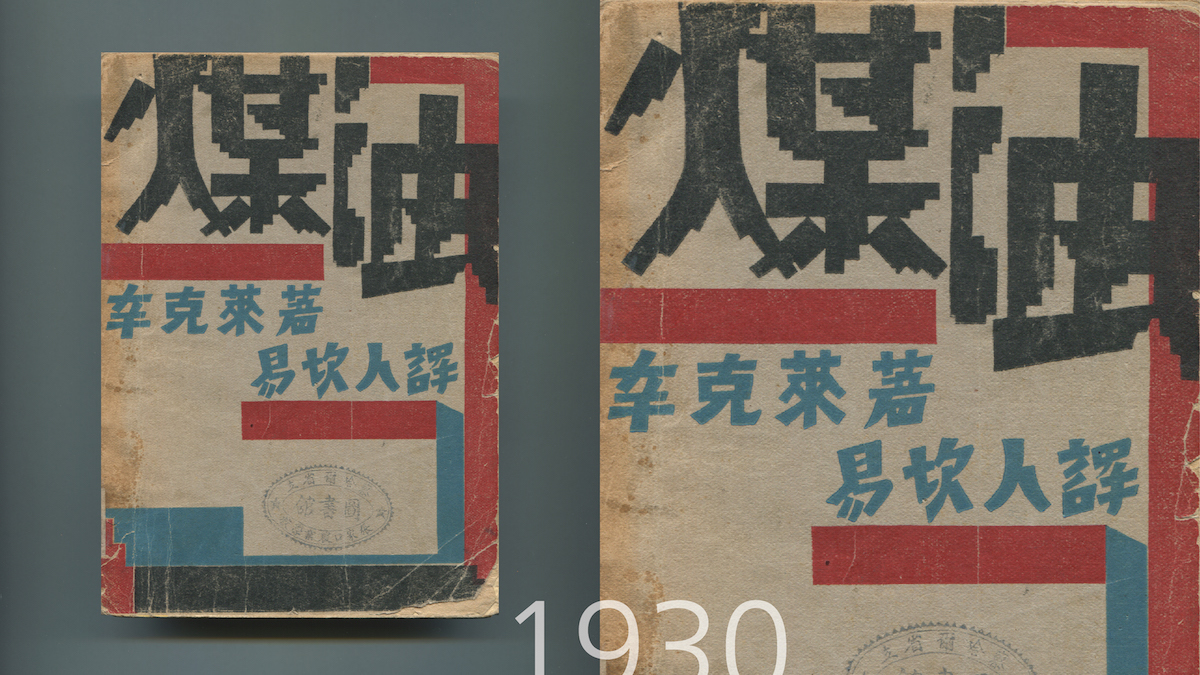

1930年出版的《煤油》,封面設計者不詳

《煤油》,新文學譯作,譯者郭沫若,1930年出版。封面設計者不詳。這個設計的整體布局帶有一些荷蘭風格派的意圖,書名的漢字設計則更有特點,像是對煤的剖面的解讀,為那個時代比較少見的漢字字體表現(xiàn)。復旦大學的顧錚老師看了后說,這是我見到的最早的像素字體。這樣看,是有點像。

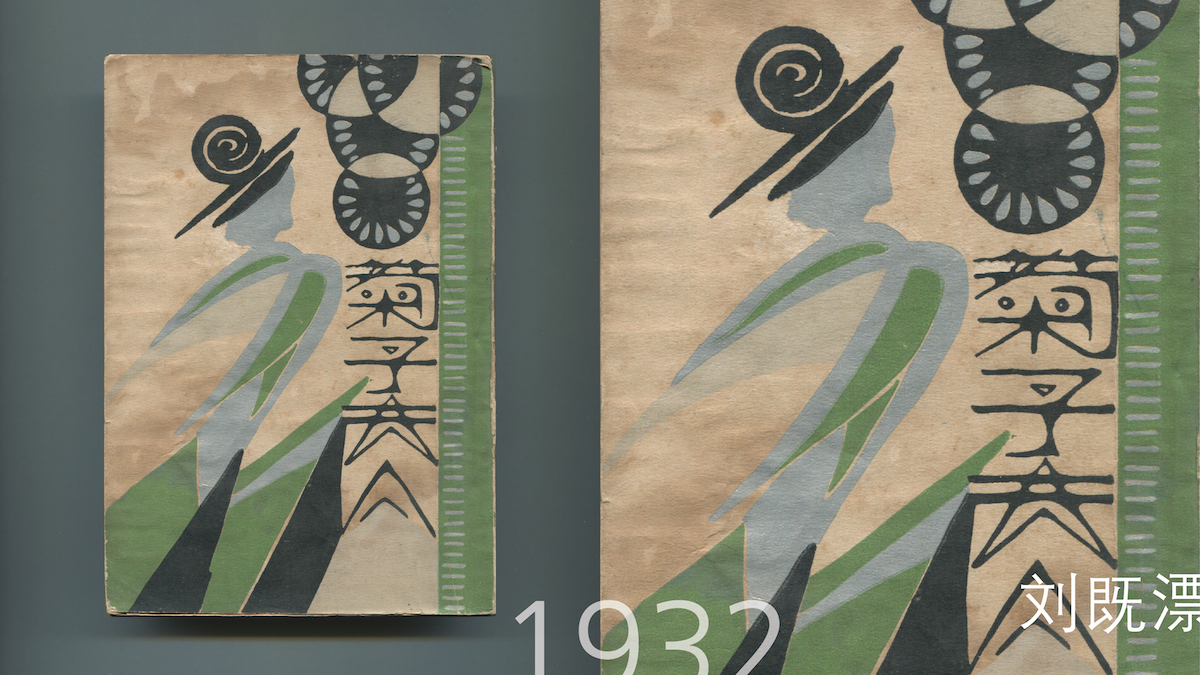

《菊子夫人》,封面設計者劉既漂

《菊子夫人》的封面設計者為劉既漂。廣東人,曾就讀上海中華藝術(shù)大學,1922年往法國學習建筑和圖案設計,回國后往國立杭州藝術(shù)專科學校任教。曾作少量的出版物插圖和封面設計,比如《貢獻》雜志“劉既漂建筑專號”等。《菊子夫人》的封面,從抽象、自由的圖案設計,及具有嚴謹結(jié)構(gòu)的字體布局,可以揣摩出設計者在繪畫和結(jié)構(gòu)之間倘佯的心情。我們可以看到一些枝葉、菊花和抽象的人形圖案,散布在畫面中,而字體設計的結(jié)構(gòu)則相對規(guī)整統(tǒng)一。包括他給其它出版物的漢字字體設計,為1930年代的書籍設計留下了獨特的標記。

《時代圖畫半月刊》,刊名字體由張光宇設計

這兩本《時代圖畫半月刊》雜志的刊名字體由張光宇設計,這位也是多才多藝的設計家、漫畫家。雜志于1929年在上海創(chuàng)刊。張光宇似乎把雜志當作了自己的練習本,刊名字體頻頻更換,每期都可能出現(xiàn)新的設計。當然,他是雜志創(chuàng)辦者之一,可以自己說了算。

盡管張光宇的字體設計變化多異,但其本質(zhì),均受益于荷蘭風格派和蘇聯(lián)構(gòu)成主義的影響。簡單的描述就是,縱橫線條平穩(wěn)的風格派,以及加入了斜線,打破平穩(wěn)并付與力量的構(gòu)成主義。這樣看,這些設計的變化,又統(tǒng)一了。比如用圓形表示現(xiàn)代機械工業(yè)的傳動,橫線表現(xiàn)運動的速度,斜線表現(xiàn)運動的力量,縱線表現(xiàn)摩天大樓等等。

風格派和構(gòu)成主義的字體組合,是1930年代中文書籍設計中極為先鋒的表現(xiàn)形式。“時代”的刊名字體設計,成為1930年代張光宇的設計標志。

同時,我們很明顯的可以看到,封面設計中的漢字及圖案,也漸漸開啟利用繪圖工具的時代。

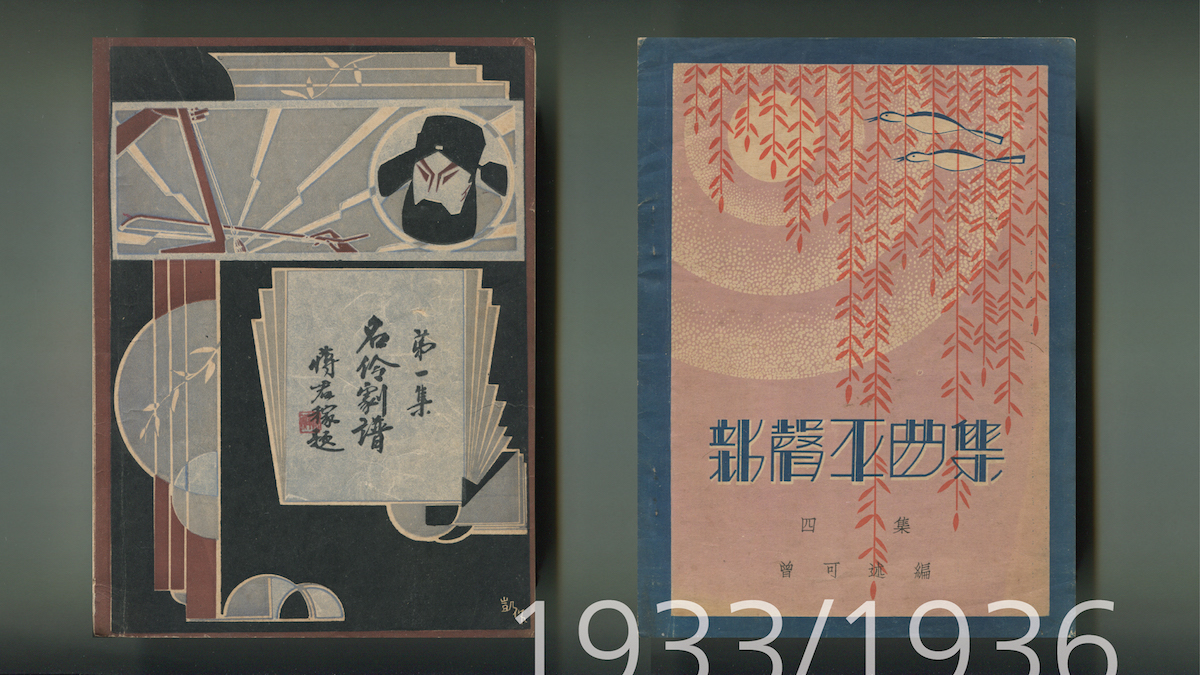

1933年出版《名伶劇譜》(左);1936年出版的《新聲平曲集》(右)

這是兩本傳統(tǒng)戲曲曲譜集,京劇,封面設計都融入了當時西方時代圖案的風潮。這類使用繪圖工具的圖案表現(xiàn),以及西洋化的圖案設計規(guī)則,影響到民族化圖案的創(chuàng)新,成為當時書籍設計的潮流之一。

這兩幅封面,表現(xiàn)了兩位設計者不同的基礎和功力,各有看點。左邊的《名伶劇譜》,1933年出版。封面構(gòu)成中,發(fā)射的光芒、線條和矩形的漸變,裝飾藝術(shù)風格顯而易見。雖然整體布局有些松散、隨意,不成統(tǒng)一,但條理規(guī)整,同胡琴、戲曲人物、中文書法,相映成趣。可以看出設計者當時盡力在追隨時髦圖像構(gòu)成的熱情。

右邊是1936年出版的《新聲平曲集》,封面設計完整劃一,包括中文字體的呼應,是一幅西洋化和民族化風格,在表面上被平衡得較為成功的樣式。這里,中國戲曲造型和聲音的激烈與矛盾,在結(jié)合了當時的西方風格的圖案方式之后,被表現(xiàn)得過于平穩(wěn)和典雅。盡管有紅色的熱情基調(diào),但這個設計,似乎更符合江南絲竹的曲調(diào),或者更適合廣東音樂。

所以,這兩幅封面,我個人還是比較喜歡左面的,其線條、矩形、圓形的錯落,至少還保留了中國戲曲劇烈的節(jié)奏感這種意圖。

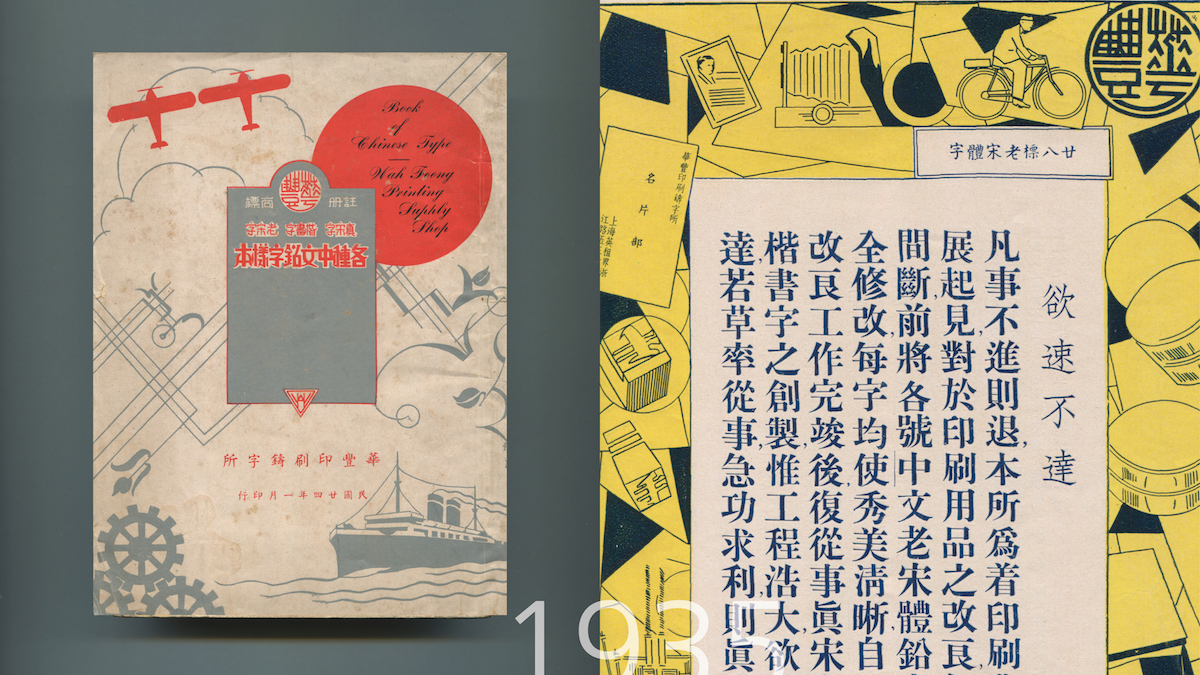

1935年《各種中文鉛字樣本》

《各種中文鉛字樣本》是1935年華豐印刷鑄字所的字體樣本,封面圖案匯集了當時風行的事物,雙翼飛機、輪船、齒輪。包括蒸汽機車、摩天大樓,都是裝飾藝術(shù)時代的設計元素。右邊是樣本的內(nèi)頁,老宋體的鉛字字樣,這款鉛字的意義在于,它原為美華書館從上海流傳至日本的一款宋體字,經(jīng)日本鑄字專家修正后,華豐印刷鑄字所從日本購回,并再次修正、補字,鑄成鉛字,使其成為上世紀漢字印刷字體的經(jīng)典之一。

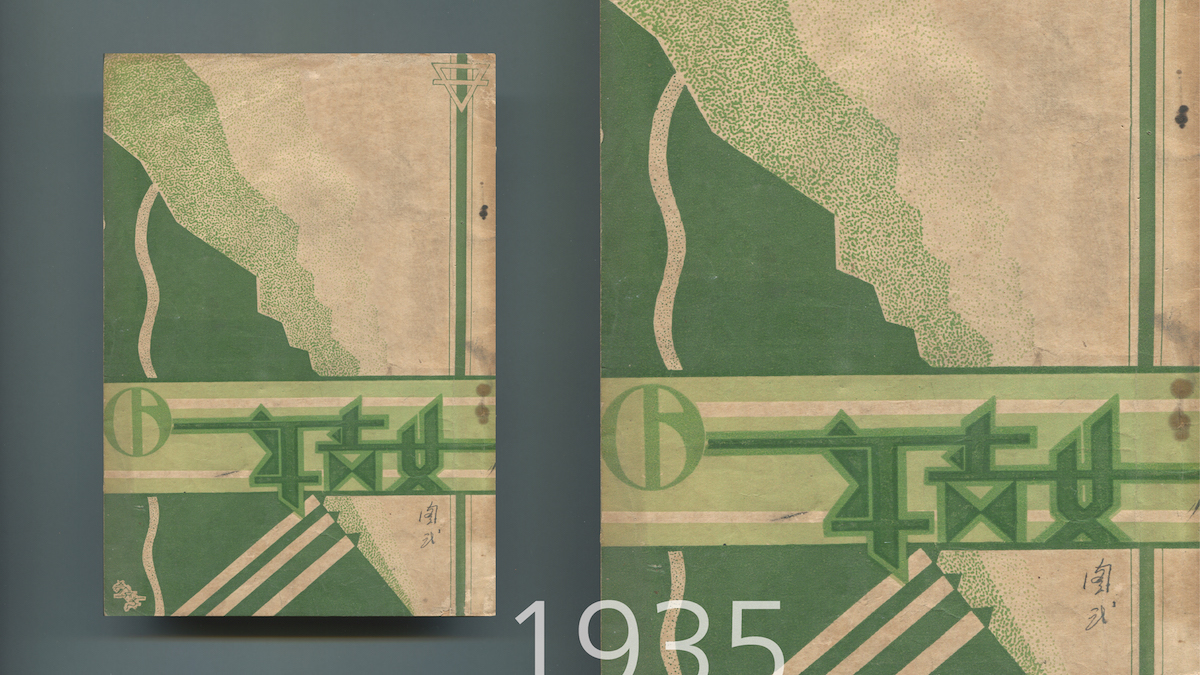

1935年《女青年》雜志封面

這本雜志的封面設計作于1935年,設計者不詳。特別是刊名字體設計,可以代表為1930年代封面設計和中文字體設計的頂峰。“女青年”三個字,被幾何圖形簡化到極致。西方圖形和中文字結(jié)構(gòu)的碰撞,一般都采取簡化的方式處理,包括筆畫的借用,比如這個設計中橫線的共用;還有制造新的簡約的外型,將中文字簡略到識別度最低的可能,比如“青年”兩個字原本幾乎沒有斜線,為了呼應“女”字,“青”字的斜線和三角處理,打破了這個字的外型,并使其與另外兩個字的造型相契合。單單看”青“字的話,你幾乎認不出這個字,但組合在一起就成立了。所以,中文美術(shù)字的設計要敢于打破,建立新的觀看秩序。

圖案字的說法來自日本。我們之前看到幾個案例中的圖案字,字體結(jié)構(gòu)均結(jié)合了畫面中的圖案而成。這里的字體,可以漸漸轉(zhuǎn)變?yōu)槊佬g(shù)字的稱呼,因為組成字體結(jié)構(gòu)的,幾乎都是無意義的幾何形了。

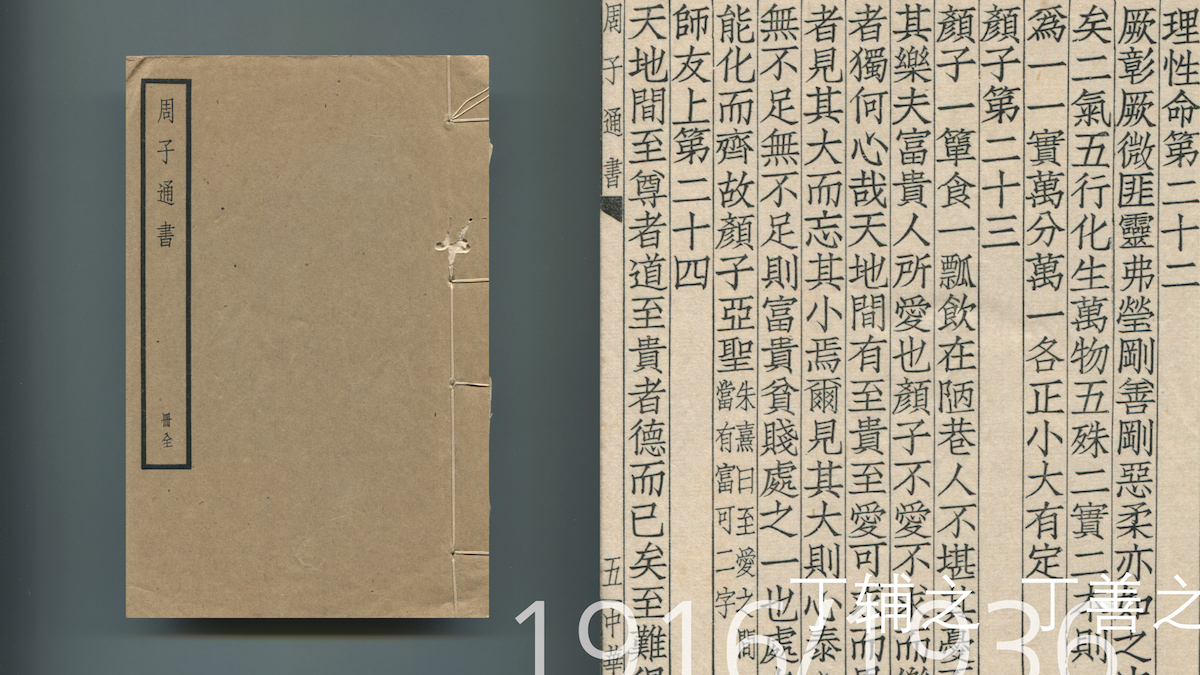

《周子通書》,中華書局于1936年印刷

《周子通書》,這是古籍《四部備要》子部中的一冊,中華書局于1936年印刷。

這個封面設計就是之前提到過的,一行字,一個框的中國傳統(tǒng)書籍封面樣式。我們舉例這個設計,一是看一看中國古籍的封面形式的慣例,另一方面想簡單講一下這本書的正文字體。

大家知道,近現(xiàn)代印刷的四大漢字字體,或者說是常用的印刷漢字字體,包括了宋體、楷體、仿宋體、黑體。其中有二種印刷字體原創(chuàng)在上海,一個是楷體,1909年由商務印書館原創(chuàng),以1930年代華文正楷銅模鑄字廠原創(chuàng)的“華文正楷”為佳;還有一個是仿宋體,也就是我們所看到的右邊,這本書上的正文字體。1916年由杭州丁氏兄弟在上海原創(chuàng),名“聚珍仿宋”體。1921年中華書局在上海成立,買斷“聚珍仿宋”體版權(quán),用以整理出版古籍的印刷,曾風靡一時。現(xiàn)在,以“聚珍仿宋”為基礎的仿宋體,也是我們電腦字庫里的一款常用字體。

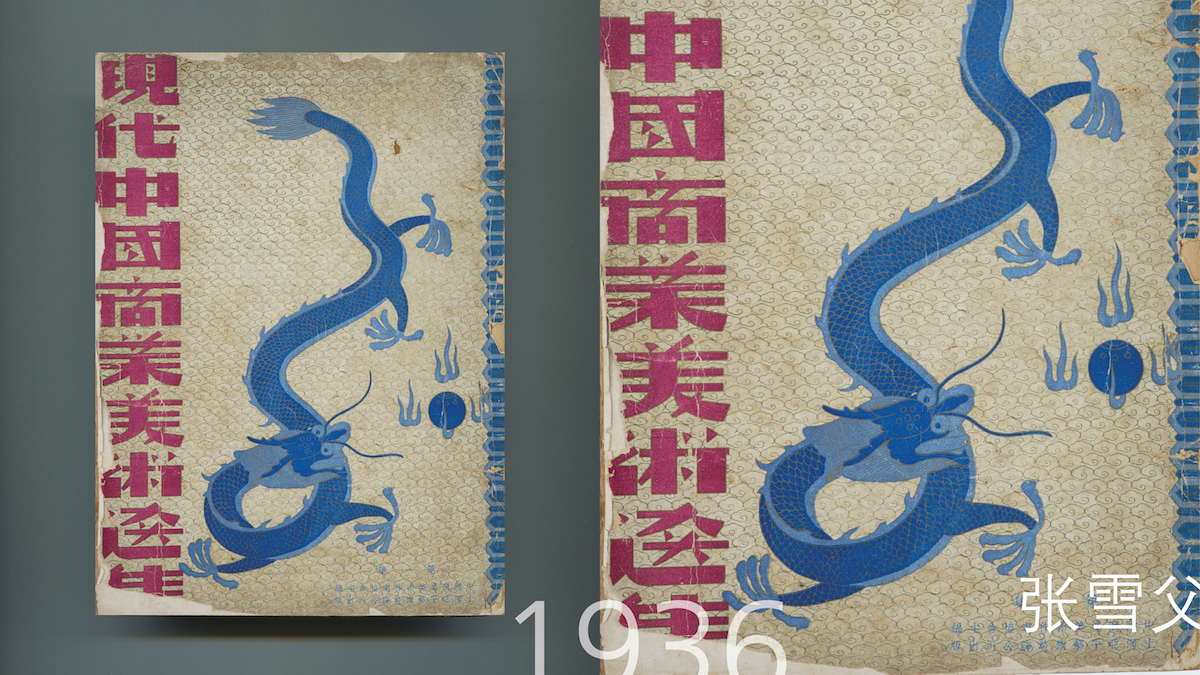

《現(xiàn)代中國商業(yè)美術(shù)選集》第一集,封面設計張雪父

《現(xiàn)代中國商業(yè)美術(shù)選集》第一集,封面設計張雪父。1934年,幾位在上海百貨公司的美術(shù)設計師倡議成立了中國工商業(yè)美術(shù)作家協(xié)會,這也是中國第一個倡導實用美術(shù)的設計機構(gòu),后會員擴展到全國500余人。1936年協(xié)會在南京路舉辦設計展覽,并先后出版了兩本作品集,這是第一集。在商業(yè)設計崇洋的時代,傳統(tǒng)的封面字體及圖案,暗示了設計家們汲古求新的信念。這里比較特別的是宋體字的處理,比如中國的“國”字,對繁體字“口”里面“或”的筆畫,作了簡化處理,設計成了兩點,這類簡化的書寫被稱為“手頭字”,也就是人們在日常書寫時的一些慣例,或者是行書和草書帶來的筆畫。這也是1930及1950年代,兩次漢字簡化運動的一部分簡體字的來源和依據(jù)。

今天大家可能是第一次知道張雪父先生的名字,但如果提及一個上海品牌,則是家喻戶曉,這就是永久牌自行車。1950年代,張先生在上海市美術(shù)設計公司工作,協(xié)助廠方美工,共同完成了永久牌的商標設計。

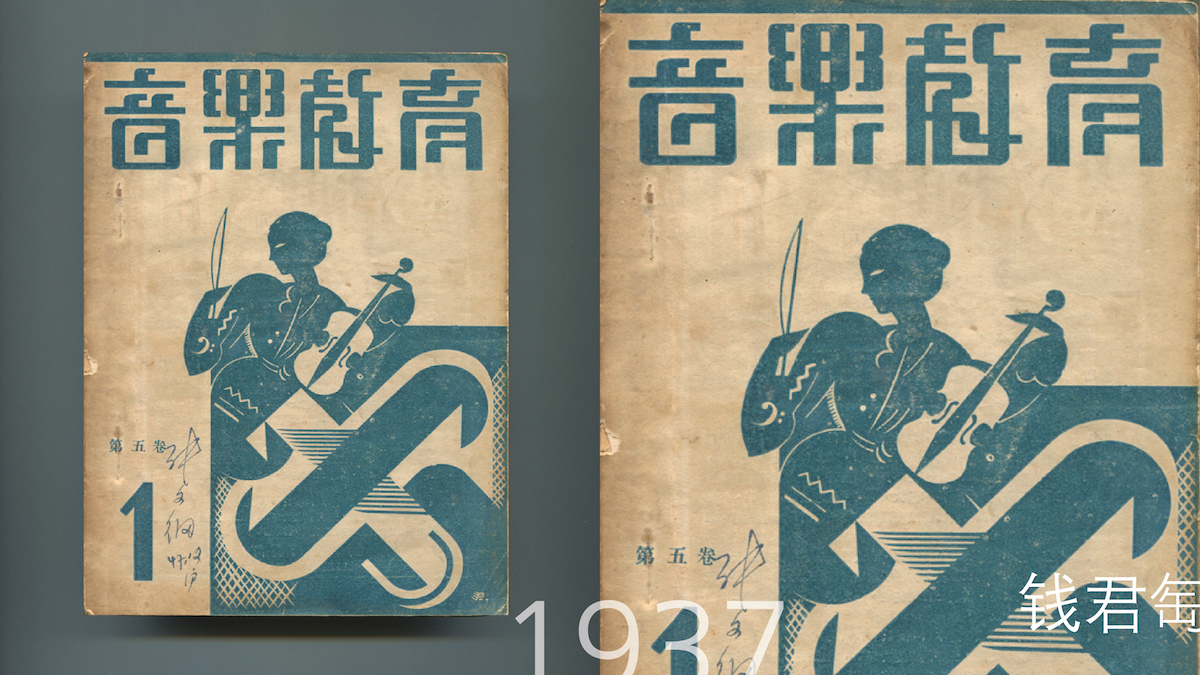

《音樂教育》雜志,錢君匋1937年設計

《音樂教育》雜志,錢君匋先生于1937年設計,也是錢先生`封筆前的佳作之一。刊名字體的符號化,比如在漢字筆畫中融入簡練的音符,以及優(yōu)雅的圖形組合,保持了他一貫的對音樂的追寵,并呈現(xiàn)于設計之中。1938年,錢先生和友人在上海創(chuàng)辦萬葉書店,重心移至兒童音樂讀物的出版,普及兒童審美啟蒙。1950年代,萬葉書店進京,成立“公私合營音樂出版社”,即今人民音樂出版社,成為錢先生一生追隨音樂的完美的休止符號。

最后,我們以六個封面,對今天的主題作一個提煉和總結(jié):1930年代的書籍設計,最主要和明顯的特征就是,從徒手的繪寫,到使用工具的幾何形圖案的繪制,形成“從圖畫到圖案”的轉(zhuǎn)變。在這些局部圖像中,大家可以非常清晰看到這個變化。

當然,這不是說,那時所有的出版物都會追隨這樣的設計風潮,新與舊,是共同存在的。依據(jù)內(nèi)容及出版社的性質(zhì),一小部分傳統(tǒng)的書籍,會依舊保持古舊的設計。這樣,傳統(tǒng)文化通過出版的媒介,才能一代代傳承保留下來,這也是值得被稱贊的。

以上1930年代左右的出版物,一共24本。我在自己的收集中選擇出這些樣本,過程中也發(fā)現(xiàn)設計這些出版物的12位設計、藝術(shù)家的共性。比如,都曾留洋或練習西畫,諳熟中西方文化藝術(shù),雜家,多才多藝,熱衷于編輯、出版事業(yè),以及他們之間良好的、密集的師承關系和朋友圈。包括他們來自何方,比如,浙江的畫師比較多;蘇州的筆桿子比較多;廣東的文藝青年比較多,他們千里迢迢來到上海,實現(xiàn)自己的理想。這些都可以為我們以后進一步的觀看,提供解讀的線索。

1930年代書籍設計帶來的視覺觀感是非常豐富的。但在近現(xiàn)代中國書籍設計的歷程中只是一個局部,它經(jīng)過五四新文化運動的洗禮,以及中西文化的對抗或融合,有些思潮至今還影響到我們。我們現(xiàn)在來體驗那個時代的圖像或字體,其概括、干練、現(xiàn)代的視覺力量,及對時代和這個城市的文化傳承和推動,可能就是我們今天還在觀看他的意義所在。

注:作為上海劉海粟美術(shù)館紀念上海美專成立110周年系列活動之一,“海粟講堂×現(xiàn)代視覺文化”將在劉海粟美術(shù)館官方微信號和B站官方賬號持續(xù)更新。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司