- +1

四維頻道︱“無齡感”之惑與禍

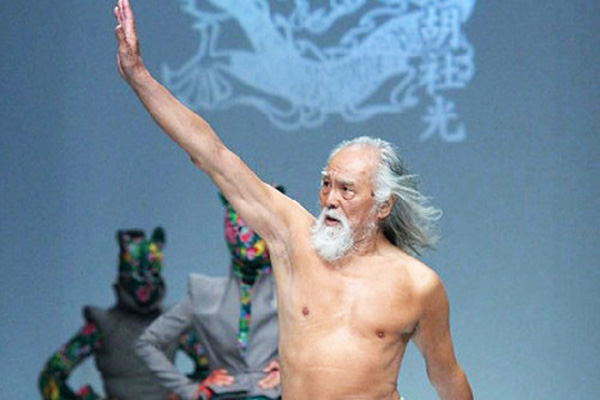

2015年,白發蒼髯卻胸肌赫然的79歲老人王德順,走上T臺,向大眾宣告:“鮮肉”消費,和年齡無關——這是一個可以老少通吃的“鮮肉”消費時代。

王德順可謂2014年起流行的“無齡感”生活方式的經典代表。作家三盅在這樣定義“無齡感”——“人拋開自己年齡的約束,跟隨著自己的心意,讓自己保持并擁有一份與年齡無關的青春式追求的生活方式”,他放言:“生命只有疲倦時,而沒有衰老時。”

說走就走、玩轉地球的“花甲背包客”,則是“無齡感”生活方式的另一代表。60多歲張廣柱和王鐘津2008年起周游列國,故事在網上廣為流傳。不同于公園里鍛煉身體或是家屬院里打麻將這樣的退休常態,這對夫婦展示了暮年的另外一種可能——不懂外語就敢出國,對未知世界難以按捺的好奇心,甚至讓埋首日常的中青年也汗顏。

在這個物質富足的時代,“無齡感”是王德順們對身體老化的一場沒有硝煙的宣戰。他們堅信,只要積極健身,保持年輕的樣貌和身材,跟年輕人一樣刷微博、玩微信,心態開放,不管是50歲還是80歲,你都可以打敗時間,青春永駐,而這,才是真正地活出了自己。48歲的女星許晴就自言“我是完全無齡感的一個人”,這句話后來出現在許多媒體的標題上。

那么,問題來了——非得這樣才算活出自我,才稱得上好嗎?我們真的可以贏得與時間的抗爭嗎,抑或結局早已注定了失敗?

“無齡感”的幻象

“無齡感”一詞,出自東倫敦大學的政治心理學教授莫莉·安德魯斯(Molly Andrews)1999年的論文《無齡感的誘惑》(The Seductiveness of Agelessness),它基于這樣一種信念:保持年輕活力、積極參與體育運動和社會活動,是“好的”、“成功的”老年生活的關鍵。類似的話語和理論模型還有“成功老齡化”(Successful Aging)、“積極老齡化”(Productive Aging),以及這兩年才提出的“健康老齡化”(Healthy Aging)。

但人怎會“無齡”呢,誰都無法青春永駐。老化本身不是疾病,但在這個依賴時間的過程中,人體必然經歷機體和功能的退化及衰竭,對疾病和死亡的易感性不斷增加。而這,也是歐美老年醫學對“老化”的定義。

既然老化無可避免,那么“無齡感”來得再真實,也逃不過幻象一場的結局。從本質上說,它只是王德順們掩蓋老化的生理跡象,試圖重返青春的一種策略。而這種策略背后,隱藏著逃避和脆弱,它無法直視身體老去的生命過程,本質上是一種年齡歧視(亦即“老弱=不好”)。

而年齡歧視,到最后總要變成對自我的不認可乃至厭惡,進而導致個體的身心分裂——當皺紋層出不窮,當肌肉變得松弛,甚至走路都變得痛苦,你不會想“我只是老了”,而是會責備自己——因為做得不好,所以無法像王德順那樣健碩/許晴那樣嬌嫩/張廣柱夫婦那樣活力四射。調查顯示,老年人已經成為精神疾病的高發群體。根據美國疾控中心最新的數據,約兩成的美國老年人有抑郁、躁郁或是焦慮的征狀。在我國這個比例要更高,近乎四成。

老化,可否以成敗論英雄?

“無齡感”以“嫩臉”、“鮮肉”及“活力”為評判標準,其危害不僅限于對個體身心的割裂。這類話語將“成敗”的功利判斷植入老齡化語境,在全社會范圍引發的扭曲不容小覷:

其一,和其他“成功學”一樣,“成功老齡化”極具壓迫性。在多數社會里,“成功”是由斂聚了豐富資源的“成功者”來定義的,旨在提升并固化他們在文化地位上的優越感。與“成功”相對的,是那些缺乏資源、處于權力關系底層的人群。

具體到“老齡化”,衣著光鮮、活躍于社交及慈善活動的老人被樹立為榜樣,他們家底殷實,擁有足夠的醫療保險和社會支持,出門無需擠公交,在家不做稻粱謀。至于那些還在為生存而掙扎的低層老人,則往往被視為社會包袱,一個有待解決的問題,即便摔倒在地,也帶有試圖“敲詐在街上扶他們的年輕人”的嫌疑。

簡單說,“成功老齡化”或“無齡感”,作為一種規范性、標準化的語境,既不承認也不欣賞老年生活在經驗和意義上的多樣性。作為一種主流的意識形態,它在壓迫處于劣勢地位的中老年人的同時,也內化了社會資源分配的不平等。

其二,“成功老齡化”與消費主義文化一脈相承,堪稱抗衰老產業的經典營銷策略。這種策略從偷換概念開始,將“老化”等同于“疾病”(而非一種自然的、普遍的人類生活經驗),進而兜售所謂“健康”的無齡感,順勢祭出“抗老化”的大旗,以減慢、停止或逆轉身體老化過程為噱頭,推出五花八門的“抗衰老”產品和服務。

目前,中國已超越歐美成為世界第一整容大國,消費群體快速擴張和低齡化的趨勢,令人咋舌。不少尚未進入中年的女性,就已經在消費抗衰老相關產品和服務,乃至整容成癮。不論是許晴的“凍齡”還是劉曉慶的整容,都投射出消費主義勢如破竹的這一事實。

然而,就像消費主義文化的研究者Featherstone和Wernick在二十多年前說的那樣,在“無齡感”的召喚下,身體成了一個正在重建并將不斷重建的項目:對于有消費力的“年輕”老人而言,消費主義提供了各種修復身體/抵制衰老的積極圖像,從日常健身到整容手術,以達到遮蔽老化的的目的;而對于那些缺乏消費力、老邁無力的人來說,消費主義則暗示了身體可能會變成一座監獄,導致種種心理問題的出現。

其三,過分推崇“積極”的無齡感,惟忙是務,往往忽略了更深層次的意義追求。筆者的母親曾是這樣一位活絡的老人,她很為自己的“忙碌命”而驕傲,做事風風火火,效率極高——直到嚴重的類風濕關節炎結束了這一切。用無齡感的標準衡量,母親無異于從“成功”墮落到了“失敗”。而這種圍繞成敗展開的言語,正如老年學學者Andrews所指出的,繞過了好的老齡化經驗的核心——擁有一種對自我的生命旅程的認可,以及在應對生命挑戰時的尊嚴感。

所幸,“失敗”后的母親沒有自怨自艾,在日復一日的靜坐獨處中,她慢慢調整了對自己的期望值,雖然仍不免為病痛所困擾,但大抵能夠接受身體帶來的束縛。在老年學界,有充分的研究證據表明,隨著年齡的增長和生命終點的臨近,生命的精神緯度會日益凸顯。沒有強悍的心靈,僅憑光鮮活絡的表象,在面對生命真相(亦即生老病死)的時刻,只怕是會不堪一擊的。

從“無齡感”到“和齡感”

中國有尊老的傳統,對“老化”本不抗拒。孔子說:“吾十有五,而志于學,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳順,七十而從心所欲,不逾矩。”這里人生是一個修行、進階的過程,“老化”非但不是病,反而應該是道德修為臻于完善的一個階段。道家雖有煉丹一系,但主流始終圍繞“道法自然”,遵循自然而然的生命規律。

隨著消費主義愈演愈烈,這些傳統日漸式微。在經濟高速發展、社會急劇變化中日漸老去的人們,似乎總不免了焦慮與迷失。在此,筆者斗膽提出“和齡感”與“和諧老齡化”,以重構“無齡感”/“成功老齡化”盛行的老齡化語境。

什么是“和齡感”?簡單說,就是遵循身體的自然規律,保持心靈的寧靜,培養自我與周邊環境的和諧感,隨遇而安。與“無齡感”不同,這里的個體健康和認同是一個整體概念,不再割裂為內外、身心兩個部分。“和諧”也不同于“成功”,它基于差異性而非一致性,承認地域、性別、民族和社會經濟地位不同所造成的老齡化經驗的多樣性——老人們根據自身面對的機遇(如精神進階)和挑戰(如身體衰弱),對生命及其意義作出自己的讀解,在自身所處的具體情境中(如社會階層、文化背景)中找到人生的平衡點。每個人的社會坐標不同,生老病死的人生旅程也不同,何苦要與自己、與自然、與時間過不去,去受所謂“無齡感”或“成功老齡化”的規訓?

以對死亡的態度為例。“和齡感”承認探索死亡和垂死意義的多種方法。在面對絕癥時,一些老人追求醫學手段的積極治療,一些轉移到臨終關懷接受護理,還有一些可能會考慮安樂死。 不同選擇反映了關于生命和死亡意義的不同建構,以及如何達到自我與自然的和諧統一的不同路徑,無所謂成敗對錯。

“無齡感”不承認老年的獨特性,強調老年和青年沒有不同(實際上是將青年的價值觀延伸至老年階段)。“和齡感”認可老年固有的價值——青年與老年,恰如春華與秋實,系同一生命周期的不同階段。而人性化的養老,不是否認這種差異、代之以同質化的無齡幻想,而是正視這一生命過程,嘗試著與時間、自然、自己進行對話。

事實上,即便在“無齡感”和消費主義濫觴的西方,也不乏對這一話語體系的反思。瑞典老年學學者Lars Tornstam就曾于2005年提出“超越老齡”(gerotranscendence)的理論。這一理論強調持續的自我發現,減少膚淺的社會關系,降低對物質的欲求,超越二元規范,重拾對自然的興趣——與我國的道家傳統頗為親近。

有道是,求不得苦。王德順的健碩不會定格,許晴的“凍齡”也有保鮮期;是時候是退出這場無意義、注定要失敗的“抗衰老”之戰了。

-----

“四維頻道”由西華盛頓大學社會學系終身教授羅寶珍、養老投資和運營專家羅珊珍共同主持。本期嘉賓作者梁嘉殷系美國俄亥俄州邁阿密大學社會老年學博士、加拿大康考迪亞大學公共政策與社會老年學博士后。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司