- +1

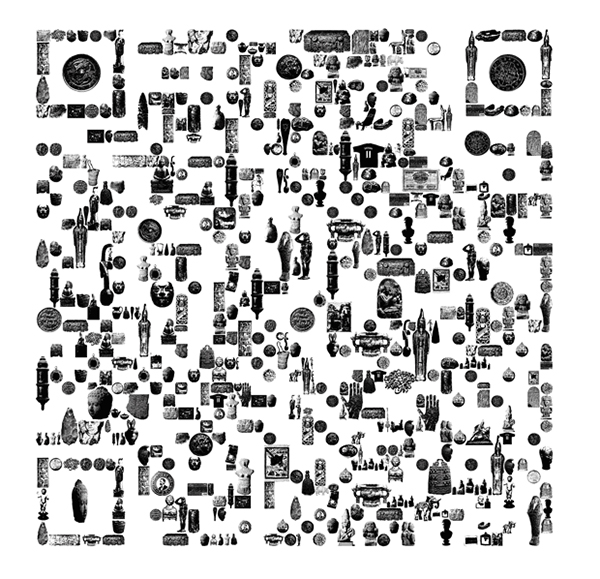

大英博物館百物展到上海,備受矚目的第101件展品是二維碼

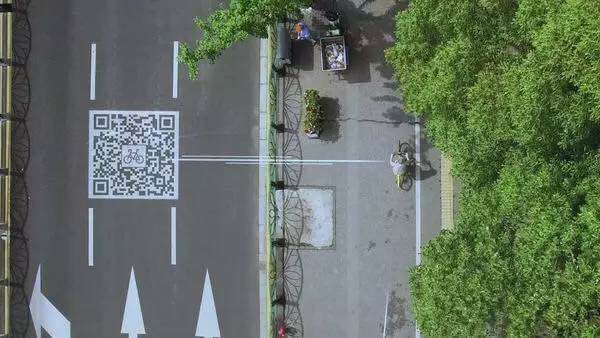

這是這個以物件講述世界歷史的系列展覽在全球的第九站、中國的第二站。此前,北京中國國家博物館的展覽吸引了許多觀眾的熱情,移師上海后,展覽在展陳、標簽、文創、教育等方面都做出了變化和創新,而觀眾們最為關注的第101件展品也在發布會當天揭幕,是當下在方方面面深刻影響人們生活方式的一種技術——二維碼。上博展出的二維碼由此次展出的大英百件文物組成,亦是一件藝術品。展覽將持續至10月8日。這也是上博和大英之間的第八次展覽交流。本次展覽實行免費開放,上博將采取限流措施,每天最多接待8000人次,并增派工作人員和志愿者,及時為觀眾服務。此外為了滿足觀眾需求,上博將在每周五晚18時-21時增設夜場,開放“大英百物展“和”茜茜公主與匈牙利”兩個展。

之所以選擇二維碼為代表上海的101件展品,是因為在20世紀80年代,為了解決一維條碼(條形碼)存儲數據的局限性,人類發明了二維碼。目前世界上有幾百種二維碼,我們最常見的一種是“快速反應矩陣碼”(QR Code)。如今,二維碼應用在中國極其普遍,已經成為我們生活中不可或缺的存在。不同于以往人類創造的有形物品,顯示二維碼的一方紙片或者屏幕是它唯一的物質形態。這些小小的方塊包含無盡的信息,可以說是當下信息化時代的結晶。

據上海博物館副館長李仲謀介紹稱:按照策展方的要求,第101件展品應是一件結合展覽所在地,反映人類歷史且具有代表性的物品。最終,我們選擇了二維碼作為第101件展品。二維碼已成為深刻影響當代社會的重要媒介,且其重要性在中國尤其突出,正如展廳里的視頻顯示的那樣,它的廣泛應用早已深入各個領域,所以我們選擇它作為當代生活的標志。二維碼并不局限于上海,而是立足上海、面向世界,選擇二維碼體現了上海這樣一座國際性都市的國際視野。

如何在展廳中呈現二維碼?考慮了多種方案后,我們決定賦予它藝術品的外觀,將展出的前100種物品經過技術上的處理后拼成一個二維碼。觀眾掃描這個二維碼后,將能進入上博微信平臺獲得展覽和上博的基本信息。通過這種方式,增加觀眾與展品和博物館之間的互動。

展廳從毛坯開始重新設計布局

2010年,大英博物館與BBC廣播公司合作了一檔廣播節目,以每集15分鐘的形式用100件館藏講述世界的歷史。節目播出后在英國大受好評,創下1100萬人同時收聽的記錄。在此基礎上,大英博物館又與企鵝出版公司出版了《大英博物館世界簡史》一書。在上海和北京的展覽,就都是基于此書而形成的,而展覽的旨要,是為了向世人展示一個文字之外,由具體的物品所構成的世界歷史。

作為世界四大博物館之一,大英博物館擁有百科全書式的藏品,其特殊的歷史背景也讓這一“以物述史”的龐大構想成為現實。在中國之前,展覽已經在日本、阿聯酋、中國臺灣、澳大利亞等國家和地區的博物館展出,如何將一個框架成熟的展覽落地,是上海博物館的專家和工作人員們面臨的最大挑戰。

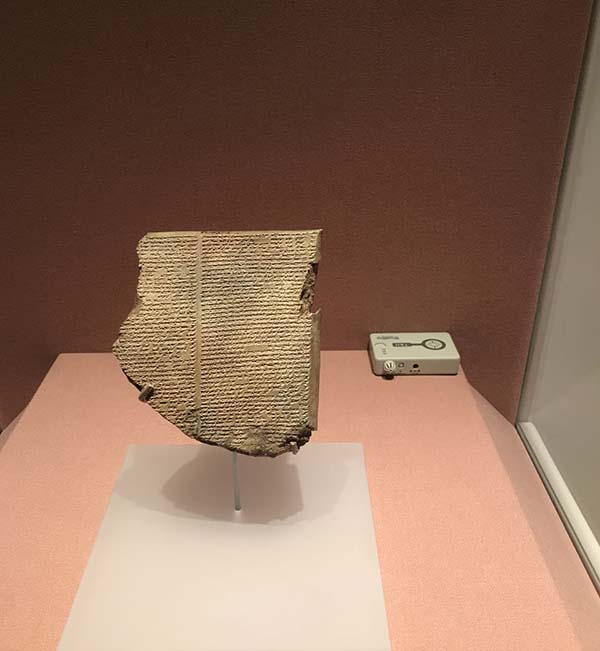

步入展廳首先迎接你的就是過去被反復提及的埃及佘盆梅海特內棺,其材料全部來自埃及以外的地方:木料來自于黎巴嫩,黃金來自努比亞,青金石來自阿富汗,瀝青來自兩河流域。以此開宗明義,講述人類文明交流融合的早期范例。澎湃新聞(www.kxwhcb.com)記者此前在布展探班期間就了解到,上博對這件展品的展示與國博不同,棺蓋被闔上讓觀眾直接欣賞整副內棺的全貌。而缺失的蓋內側圖像則以展板配合展出。

展墻整體使用白色,僅做一些凹凸處理,展廳背景以淡雅的紅藍兩色交替變化,起到區隔和突出展品的作用。展覽分為9個主題,101件(組),以并不嚴苛時間線進行布置。一路走來,既有代表帝王權威的大型雕塑,亦有象征貿易特色的貨幣,配合以說明展簽和視頻等輔助材料,令人應接不暇,仿佛跌落在時間空間的浩瀚之中。

上海博物館副館長李仲謀告訴澎湃新聞記者(www.kxwhcb.com),上博基本上全盤接收了大英博物館關于這個展覽的內容策劃,因此也就沒有專門設置策展人這一職務。不過,在形式設計、文物安全保衛、人流疏散、參觀距離等方面,都進行了嚴格細致的設計安排。“展廳除了天花板沒有動,幾乎就是從毛坯房做起的,所有的燈、展墻和地板都進行了重新選擇。”

同時,記者注意到,在每一個玻璃展柜內都有一個溫濕度記錄儀。李仲謀介紹說,大英對此要求非常嚴格,即便是像石器這樣收溫濕度影響較小的材質,也要進行控制。而當展柜中有不同材質的物品并列時,則根據最脆弱的材質要求設置。所有的記錄數據能夠在上海博物館位于龍吳路的文保中心得到實時監控。

但李仲謀也稍顯遺憾地說,此次來自大英博物館的百物中有一件元青花盤曾在2012年上海博物館的“幽藍神采——元青花大展”大展中來過上海,原本想換一件的。

當地專家是展覽不斷成熟的最大資源

巡展至今,本地的專家和觀眾都會給大英博物館提供關于他們文明更為細致和深入的信息作為補充。大英博物館策展人貝琳達·克里勒提到在此前的某一站,一位對爪哇皮影戲頗有研究的觀眾就認出展品中一件爪哇皮影戲里的人物應該是當地文化中的某種形象,這一信息在證實和研究后就在后續的展覽里得到了拓展。

在上海博物館,展覽部的工作人員根據大英博物館提供的文字資料對展覽說明牌進行了重新翻譯,特別是與中國相關的9件展品,他們請教了上博各部門的專家,在有爭議的地方做出了調整和保留。

其中有一件來自朝鮮的粉青砂器,按照英文原名“stoneware”嚴格來說應譯為炻器,然而中國陶瓷史中從陶器到原始瓷到瓷器有嚴格的脈絡界定,并無炻器一說,最終定名還是采用了館內專家的意見。

另一個例子是十分著名的康侯簋,在展廳內它的名字叫做“沬司徒疑簋”。據上博工作人員介紹說,盡管這件青銅器的銘文中出現了康侯之名,但制造者實為沬司徒疑,應是其為了紀念其父輩而制造的。根據青銅器的命名原則,如銘文中出現制造者姓名,則一般應以制造者姓名命名器物。早期銘文中“沬司徒疑”的部分沒有被完全釋讀,故以“康侯”之名命名。現在中國學術界銘文釋讀完畢,才能確定為沬司徒疑簋,而大英亞洲部那里沒有更新這件器物的有關學術信息,而這些信息已經反饋給了大英博物館。本次展覽中,展覽說明牌在括號中也保留了更為人熟知的“康侯簋”的名字。

文明的并置與闡釋視角

企圖用100件(組)物品來講述一個“濃縮的世界史”是很大的野心,在這個展覽中,物件本身的精美與稀有并非最重要的標準,講述歷史的能力才是。

上海工作人員向澎湃新聞記者(www.kxwhcb.com)詳細介紹了幾件有意思的展品。比如一件羅馬帝國時期銅鎏金的胡椒罐,其造型是一位貴族婦女的形象,十分獨特。罐子底部的中心有一個發條,現已銹死不可轉動,發條兩邊分別有兩個桃心形開口,從大小來看應該是用來撒胡椒顆粒的。這個物件發現于公元350-400年間,彼時仍處于羅馬帝國統治下的大不列顛。

早在公元前胡椒在印度就是非常受歡迎的香料和調味品,在傳到歐洲后更是受到了人們的狂熱喜愛。據說古羅馬最早的烹飪書籍中記載有500多種菜譜,其中約480種都需要用到胡椒。

歐洲并非胡椒的原產地,要獲取全都仰賴進口。其旅程從印度開始,經由中東商人一路艱辛帶往港口城市,再由歐洲商人分銷給不同地區的經銷商。中東商人甚至會編造故事來夸大胡椒運輸途中的危險程度,以此嚇跑競爭者來壟斷胡椒貿易。據記載,一磅胡椒的價格相當于一個士兵兩周的薪水。

另一個例子是拉美西斯二世雕像。這位古埃及著名的法老深諳宣傳之道,他在任期間塑造了許多自己的雕像以強調權威的正統性和對人民的威懾力。其中最著名的一尊高2.6米,重7.2噸,現藏于大英博物館。在18世紀末19世紀初英法軍隊相繼入侵埃及的時候,拿破侖的軍隊也曾想要將這尊塑像帶回歐洲,卻沒有成功。而英國人用木頭做成滾輪,才將這巨型塑像搬回了了倫敦。這個方法,和幾千年前埃及人制造金字塔及巨型雕塑的方式如出一轍。

回到英國后,這尊雕像立刻引起了轟動。原因在于,歐洲人此前引以為傲的自希臘羅馬一脈相承的塑像傳統遭到了巨大的沖擊,他們未曾料想在遙遠的文明中早有能力制造巨大而精美的雕像,這尊塑像的“來訪”使他們對自身文明有了顛覆性的重新認識。

此次來到上海的并非那件最為巨大的拉美西斯二世雕像,可是觀眾依然可以從中窺見這位精于權術與宣傳的古代帝王的風采。更有意思的是,在他的背面展廳的另一個單元里就有羅馬帝國第一位君主奧古斯都的雕像。在兩種文明中,統治者都被認為應該接近于神,但是埃及的塑像以扁平、肅穆、超脫人性的方式來呈現,而古希臘羅馬的塑像則展現了一個完美雄健的人體。不同文明之間帝王如何表達自己的權力,在這里得到最直觀的體現,而其中的闡釋,都是留給觀者的。

“大英百物”提供了一個文教互動接口

此次展覽的101件文物共有20余件配有語音導覽,觀眾可以通過向上海博物館微信公眾號回復數字的方式,得到更加豐富和完整的介紹。另外,展廳每天都配有4-5名志愿者進行導覽,這些志愿者均由英方策展人培訓。在開展以后,還將針對具體的客流量和需求進行調整。

為了配合此次特展,上海博物館教育部在7月將推出9種親子課程,整個暑假有11場專業講座。6月16日上博的微信公眾號上一經推出,20分鐘內就全部預約完畢,不少讀者都在后臺留言希望可以增加場次或對講座進行直播。

教育部主任陳曾路在接受澎湃新聞記者(www.kxwhcb.com)采訪時談及講座的設置。他解釋說,此次的11場講座基本還是從文明解讀的角度展開,沒有太多涉及古希臘、古羅馬以及中世紀這幾個之前世界古代文明沙龍中已經充分展開的文明和時段,而是更多聚焦亞非拉文明,作為一種補充。據悉,講座內容將會在年底內以遠程教育課程的方式出現在觀眾的面前。

《文物的亞洲》 上海博物館 編 江蘇譯林出版社2017年6月出版

另外還有三本配套讀物同時出版,分別是《手繪文物世界史》、《文物的亞洲》以及《文明對比手冊》。陳曾路介紹說,上海博物館邀請各部門專家選取來自全世界博物館亞洲收藏中的60件,來講述亞洲的歷史。“大英博物館的這個展覽體現的是他們的核心競爭力,這種競爭力并非只是豐富的館藏,而是睿智。我們不能只是作為平臺,而應該將這個展覽作為接口,有所呼應,生發出更多屬于自己的想法來。”

與此同時,上博商店將為本次特展推出服飾、生活、食品和文具四大類文創產品,此外還引進了一批海外博物館的優質文創,包括德國的18種,英國(大英博物館)的20種和美國的31種。觀眾在觀展之余還不盡興的話,也可以去商店看看來自海外的衍生品。

延伸閱讀:

由100件展品組成的二維碼

上海博物館101件展品二維碼“掃一掃”所見

面對著這第101件展品,意味著你已經在展覽的時空之旅中走完了一輪濃縮的人類歷史。第101件展品是連接過去與未來、世界與中國、物件與你的一個觸點。

在上海,這個觸點是二維碼。

四方小格,黑白兩色。通過它,你與原本陌生的另一個體拉近距離;你將瑣碎的物質交換簡化為指尖輕擊;你把遙遠的世界與無窮知識收入囊中。“掃一掃”正在成為現代人類獲取信息、溝通彼此的新時尚。

二維碼——這個20世紀80年代為解決條形碼存儲能力的發明,為我們打開了面向未來的窗戶。小小黑白矩形圖案的背后,是數字、文字,也是圖片、聲音,這是今天我們記錄的方式,也是今天我們傳播的方式。它面積微小,卻包羅萬象、無所不及;它并非實體,卻映射著有形世界;它由機器識讀,卻歸屬人類的創造。作為當今生活的縮影,二維碼在中國社會的應用和影響是巨大的。

自動記錄數據的特性使得二維碼在信息技術高速發展的今天發揮著重要作用。二維碼作為打開所有信息數據的一把鑰匙,如同一條無形的紐帶將現代社會聯結在了一起,復雜多樣的內容正通過一個個小小的方塊來傳遞,實現了信息的加速傳播。作為現代科技發展的成果,二維碼的發展也必將引領人們的生活進入下一個時代。

我們選擇二維碼作為代表人類社會當下進程的第101件展品,這是中國狂飆突進的互聯網經濟和由此引發的社會變革的體現。二維碼不同于以往人類創造的有形物品,這些小小的方塊包含的無盡信息,彰顯的是信息化時代中人類的智慧。正如我們所知道的那樣,人與社會,才是詮釋歷史的真正意義所在。

1.便捷

只需“聯網-拿出手機-打開掃描功能-掃一掃”這幾個步驟,你與世界的連接就此開始。二維碼的四個角上存在三個固定不變的方塊,使得機器可以快速確定信息讀取的方向,因此不論從哪個方向掃描都可以成功掃出二維碼。

2.信息量

由于二維碼在水平和垂直方向都可以存儲信息,存儲量便大大增加。一維碼只能由數字和字母組成,而二維碼還能存儲漢字和圖片等信息,應用領域要廣得多。

3.容錯度

為什么二維碼中間常常可以放上logo而不會影響識別?這要歸功于二維碼的“容錯度”設計。二維碼在生成時可以有四種容錯度選擇:7%,15%,25%,30%,也就是說,一張二維碼圖像最少只需70%的圖案就能被正確掃描。

4.可識別度

二維碼的原理是在一個矩形空間內通過黑白像素在矩陣中的不同分布進行編碼。黑色表示二進制“1”,白色表示二進制的“0”,本質在于黑點的出現與否,而點的排列組合確定了矩陣式二維條碼所代表的全部意義。所以在定位準確的前提下,機器讀取到的那個區域哪怕有微小的黑點,都不妨礙它被識別為“1”。這意味著即便把一個二維碼拉長、壓縮、模糊化,都不影響它被識別。

5.設計

二維碼的諸多特性為圖像本身提供了設計空間。隨著二維碼在社會上的運用愈發廣泛,通過加強二維碼作為圖像的視覺效果來獲得掃描熱度的創意逐步被采用。或許,二維碼成為視覺藝術被美術館收藏的日子已經不遠了。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司