- +1

韓劇《少年法庭》:福利主義少年法真的助長了青少年犯罪嗎?

從喪尸題材古裝劇《王國》開始,每逢“網飛(Netflix)”和“韓國”兩個關鍵詞一同出現時,作品都會引發中國觀眾的高度關注,最近一部包含這兩個關鍵詞的是少年犯罪題材作品《少年法庭》。延續韓國電視劇結合現實問題竭盡所能挑動觀眾情緒的創作方向,《少年法庭》重點展示青少年身上的“人性之惡”,有選擇性地放棄了對司法制度真實性的追求。

Netflix韓國原創劇集《少年法庭》海報

按照韓國現行少年法,年滿14至未滿19周歲的未成人實施刑法典或單行刑法中規定犯罪行為的,為“犯罪少年”;年滿10周歲未滿14周歲實施前述行為的,為“觸法少年”。犯罪少年經警方調查、確認犯罪事實后移交檢察廳,犯罪少年處罰金刑以上刑罰的,由檢察廳提起訴訟,按刑事訴訟程序處理;處罰金刑以下刑罰的,由檢察廳移交至家庭法院少年部或地方法院少年部(即“少年法庭”)開庭審理。觸法少年由警方移交至少年法庭開庭審理。也就是說,如果劇中主角是少年法庭法官,理論上不會觸及殺人、強奸等暴力犯罪。比照現實,《少年法庭》是不折不扣的“掛羊頭賣狗肉”。更何況韓國刑事司法仍然實行檢察官中心制,檢察官并不會放棄司法職能,讓法官查、審、判一條龍“多快好省”實現司法正義。換言之,現實中并不會出現韓國法官審理案件才發現同案犯的情況,也不會出現犯罪少年和觸法少年當庭“狗咬狗”的戲劇場面。

將相對復雜的司法流程簡化為審理案件的法官人數加以區分,這一藝術處理手法或許方便觀眾理解,但設置戲劇性情節挑動觀眾情緒的同時模糊司法程序、司法職能,只能制造一種“沒有青天大老爺正義無法伸張”的錯覺,進一步激化矛盾,不能幫助觀眾認識現實問題。《少年法庭》在中國成為“高分劇”,很大一部分原因在于它在國內影視環境中提供了宣泄社會不滿情緒的出口,劇中塑造了許多屢教不改、毫無悔意的十足惡人,為觀眾樹起了可供唾罵泄憤的靶子,觀眾只需要跟隨冷若冰霜的女主角一道化身蒙眼的正義女神,喊著鏗鏘有力又符合樸素正義的口號,一同揮動手中利劍懲治惡人即可,并不需要進行更多的思考。然而,像劇中抗議群眾那樣高呼廢除少年法,用成人的標準對未成年人降下懲罰就一定能震懾青少年罪犯嗎?

《少年法庭》青少年罪犯群像

“恨”與“福利主義”

《少年法庭》最具戲劇性的案件當屬第一、第二集出現的“八歲男童分尸案”,案件原型系2017年3月底發生的“仁川國小女童分尸案”,兩名同案犯系女同性戀人,主觀惡意強烈,且有分尸、食尸行為,在韓國轟動一時。主犯金某案發時十七歲,系“犯罪少年”,依少年法判處最高刑期20年,共犯樸某已滿十九周歲,一審判處無期徒刑,上訴過程中被法院認定為“從犯”改判為十三年有期徒刑,韓國民眾不滿二人刑期過低,引發抗議。劇中為了強化青少年犯罪的主觀惡意,降低案犯年齡,并戲劇性地安排一方年齡低于刑事責任標準,營造一種法律無法自行伸張正義、非借女主角之手無法為受害者討回公道的景象。只是,女主角面對上司高喊要嚴懲案犯、要讓犯罪的青少年學會敬畏法律,除了替觀眾出氣,并不能改變韓國少年法踐行“教育為主,懲罰為輔”的福利主義之事實。

金秀惠飾女主角沈恩熙

文化研究學者將韓國文化精髓概括為“興”與“恨”,兩種極端情緒宛如陰陽,彼此交織構成了韓國戲劇化的民族性格,基于“恨”產生的對“興”的渴望,便是“復仇”,這也是韓國影視作品中最為常見的主題。《少年法庭》同樣貫徹了這一主題,因少年犯罪痛失愛子的女主角身為法官利用職權嚴懲少年犯,更戲劇化地安排當年逃脫法律制裁的罪犯犯下新罪走上法庭,直面女主角,除了繼續強調本劇“少年犯罪屢教不改”的罪犯群像外,也實現了女主角的復仇。文化學者認為,韓國興恨交織熱衷“復仇”的民族性源自國家動蕩與被殖民地歷史,不巧的是,如今激發韓國民眾“恨”的少年法,正是源于韓國“興”的訴求。

1910年8月《日韓合并條約》簽訂,朝鮮半島成為日本殖民地,1912年3月日治朝鮮制定朝鮮監獄令,以1908年制定的日本監獄法為基礎,將未滿十八歲的收監者與其他罪犯區別對待,至此開啟朝鮮少年司法體系的建設。1923年在朝鮮感化令基礎上建立感化院,收容8歲以上未滿十八歲以下無監護人或存在不良行為的少年。1942年3月,朝鮮感化令修改,將感化院收容人員年齡調整為未滿十四歲的兒童,在院者年齡由此前的23歲調整至20歲以下。同年出臺朝鮮少年令,約束未成年人犯罪和有觸犯刑法之虞的未成年人,刑事責任年齡相對較高(16歲),最高可判處死刑,少年裁判所僅對16歲以下罪錯少年有管轄權,罪錯少年無上訴權。日治朝鮮時期的少年司法將未成年人犯罪和成年人犯罪區分開來,具有劃時代的意義。這一時期的少年司法也蘊含濃厚的刑罰主義和社會防衛色彩,試圖通過嚴刑峻法遏制青少年犯罪行為。

1945年日本戰敗,日治朝鮮時期結束。1948年大韓民國政府成立,朝鮮半島社會局勢不穩,青少年犯罪問題激增,韓國政府為了抹去日本殖民地色彩火速于1949年提交新的少年法法案,但當時的韓國立法者反對法案中延續日治時期設立區別于一般法院的少年法院的特色,法案未能通過。1953年朝鮮戰爭結束,韓國政府仍致力于擺脫日本殖民地色彩,參照德國刑法典和中華民國1946年推出的刑罰典進行本國立法。1955年,少年法再度提上立法議程,由于韓國國會在防衛主義和福利主義兩種立法傾向間游移不決,法案仍未通過。直至1958年6月,韓國才徹底拋棄日治時期防衛主義傾向走向福利主義,通過了強調對少年刑事問題進行特別處理的少年法。韓國福利主義少年法強調對催生少年犯罪的環境進行調整,而非矯正罪錯少年,側重罪錯少年的保護,幫助其從不適應的社會狀態中解放出來,立法目的從防治少年犯罪轉變為保障青少年健康成長的權利。程序上,韓國少年法改變日治時期少年裁判所為中心的體制,參考德國、法國等西方國家司法模式,確立檢察官預決權,由檢察官決定涉案少年到底是去監獄服刑還是進入少年院接受教育,奠定了如今韓國少年司法基本模式,并完善了涉案少年的上訴權。

少年法制定后又經歷了四次修訂。1961年,韓國廢除日治以來建立的封閉式少年感化院;1963年,將少年保護案件的審理級別下移;1977年,增加聽取精神醫師、心理學專家、教育學者及其他社會工作者對青少年診斷和鑒定結果,對罪錯少年進行科學的、有針對性的鑒別;1988年,強調保護的多樣性和程序正當性,引入社會服務,意圖改善罪錯少年和社區關系,提升罪錯少年行為規范意識,強調少年院教育課程,提供學歷認證,優化生活輔導,受保護少年離開少年院仍可轉學至一般學校。2007年,增加和解條款,罪錯少年可以通過賠償方式與被害人和解,經濟補償被視作修復傷害的重要手段,和解達成后會影響法官最終判罰結果和判罰方式;增強家庭責任,要求罪錯少年家長或法定代理人在少年院等機構指導下學習相關課程,將此前作為附加措施的社會服務和課程學習作為獨立的保護性處分措施,保護處分由1977年的7類增加至10類,標號越大,處分越重(“10號處分”12歲以上罪錯少年可處2年少年院管制)。

從結束日治時期起,韓國少年法便一直致力于向福利主義發展,直至2007年修訂才增加了受害者當庭陳述權。當法律選擇成為圣人助人洗去罪惡,受害人就無法指望法律成為復仇的伙伴。因此,當惡性青少年犯罪發生時,受害者和樸素正義感強烈的公眾往往將矛頭直指選擇扮演“圣人”的法律,并指責“圣人”縱容了惡恣意生長,青少年犯罪問題日趨嚴重是福利主義少年法的這棵歪脖子樹上結出的惡果。

罪錯少年錯在誰?

對福利主義少年法的根本爭議在于,福利主義立法認為青少年仍具備被教化的可能,而公眾相信“三歲看到老”,認為犯下惡性罪行的罪錯少年并沒有改過的可能,少年法域下的處罰無法平復被害人及其家屬所受到的傷害,也不能警示、威懾其他潛在青少年犯罪。尤其是當罪錯青少年明示知道自己低于法定責任年齡不用承擔法律責任后,罪錯少年的惡意達到頂峰。與其說公眾追求的是加重罪錯青少年懲罰,不如說公眾期待引入“惡意補足年齡”,即英美法系在十四世紀確立起的刑法制度,原則上推定處于某一年齡段的未成年人不具有刑事責任能力,但如果控方能夠提供相應的證據證明該未成年人在實施具體行為時具有“惡意”(即能夠分辨是非的能力)則可推翻原推定,補足該未成年人的刑事責任年齡,追究其刑事責任。英美法系國家刑事責任年齡普遍較低,英國刑事責任年齡為10歲,美國各州不一,例如北卡羅來納州刑事責任年齡為6歲,科羅拉多州為10歲,多數州沒有確定的最低年齡標準,需要由檢察官和法官視個案進行判斷,例如華盛頓州認為8至12歲未成年人被推定不具備刑事責任年齡,俄克拉荷馬州這一年齡范疇則在7至14歲之間。由于未成年人不具備證明自己無惡意的能力,“惡意補足年齡”制度在二十世紀備受質疑,英國于上世紀九十年代末經國會立法變相廢除這一制度,同一時期美國也不再適用該制度。以美國1970年到2017年的未成年暴力犯罪數量為例,未成年人犯罪數量與最低刑事責任年齡、是否適用惡意補足年齡制度問題并不存在相關性。換言之,引入惡意補足年齡制度并不能一勞永逸地解決未成年人犯罪問題。

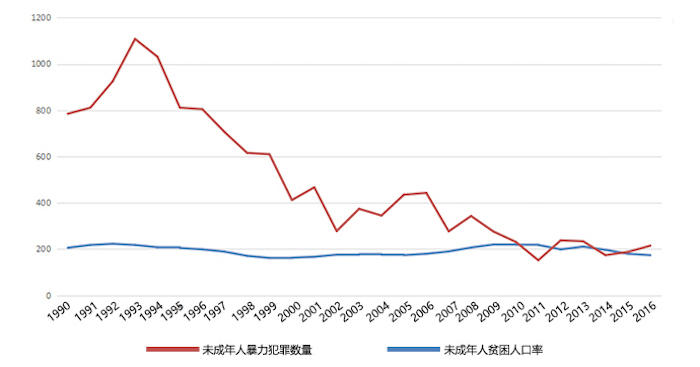

另一方面,未成年人犯罪問題也并不是貧窮滋生出的副產品。至少從美國的數據上看,未成年人犯罪和貧困率不存在直接關聯。

1990年至2016年美國未成年人暴力犯罪數量與未成年貧困率

事實上,韓國是經合組織(OECD)成員國中未成年人貧困率最低的國家。然而很難將這一低比率視為一樁功績,原因在于韓國新生兒出生人口持續下降,只要統計時間允許,貧困未成年人便可以通過成年實現統計學上的脫貧。如果肯定韓國未成年人福利事業的功績,又不得不直視韓國快速增長的虐童案件數量(2001年的2105件上升至2017年22367件),以及居高不下的未成年人自殺率、未成年人犯罪率以及未成年人肥胖率——后三項通常被視為是社會財富差距增大的副作用。

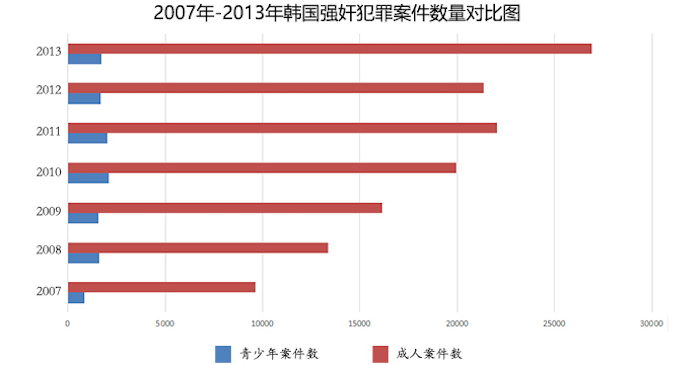

將個體過錯籠統地歸罪于社會問題有失公允,但拋開社會問題將全部惡意歸咎于個體也同樣有問題。盡管影視和未成年人福利調研都習慣性渲染未成年人犯罪比率走高的危險性,但從具體數據上看,未成年人犯罪整體增長幅度速度相對平穩,與之形成鮮明對比的是成人案件的持續快速增長。

2007年至2013年韓國未成年人與成年人強奸案件數量對比

公眾固然希望未成年人純潔、正直、善良地長大,可未成年人終將踏入成人的世界,倘若成人世界早已污穢不堪,無菌環境下長成的少數圣人也難如彌賽亞降世扭轉乾坤。罪錯少年問題固然值得關注,但未成年犯罪問題也是社會犯罪問題的一個縮影,少年法的目標是試圖幫助罪錯少年懸崖勒馬走回正軌,而不是壓抑住未成年人犯罪待其成年再接受一般法定審判。批判少年法的福利傾向,指望鐵面無情青天大老爺還人公道只能爽一時,不能救一世,就算全韓國的法官都變身《少年法庭》女主角,也不能改變百分之九十度韓國罪錯少年會在一年內再次犯罪觸法的事實。如果說“積習難改”,掐滅惡習的開端仍然是成年人的責任。《少年法庭》也指出了社會和家庭問題,但仍然將渲染少年犯屢教不改作為最重彩的筆墨,不免有避重就輕之嫌。

近些年來韓國影視惡人形象的變遷也令人感到憂慮。作為經合組織貧富差距(僅次于美國)第二大的國家,無惡不作二世祖一度是韓國涉案影視作品中的不二人設之選,“有錢無罪”不僅代表著可以通過金錢達成和解的能力,也暗示著權錢交易的可能,這些一度在涉案劇中常見的元素逐漸消失,取而代之的是“天生犯罪人”。從《窺探》到如今的《少年法庭》,不受教育、財富影響的先天惡人逐漸構成反派新面貌。政治清明了,只有潛藏在人群中的壞種需要鏟除,社會矛盾被巧妙地轉化為個體的矛盾,通過佯攻福利主義少年法偽裝現實主義,實則虛化現實問題。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司