- +1

手機成癮的我們,如何奪回對生活的控制權?

原創 小北 北京大學出版社

大家有沒有覺得,自己一刻都離不開手機了?而手機似乎比世界上絕大多數人都了解自己?

99條+的未讀消息或郵件,社交平臺新收到的點贊與回復,“猜你喜歡”總是精準地踩中興趣點,短視頻推送總是下一個更精彩,“你或許感興趣”的彈窗通知每一個都想點開……

手機里眼花繚亂的APP輪番上陣的個性化信息流,就像擁有“讀心術”一般無比精準地擊中你的隱秘心思。

于是,點擊,滑動,瀏覽。

五分鐘,五分鐘,再五分鐘,凌晨兩點……即使第二天有早八的課,早九的班。

▲《完美陌生人》截圖

心理學家巴甫洛夫利用狗看到食物或吃到食物前流口水的特性,在每次給狗送食物之前搖動鈴聲。很快一段時間后,鈴聲一響,狗就開始分泌唾液。

在某種意義上,我們似乎也如巴普洛夫的實驗對象,只不過是智能的,主動等待并積極創造著APP信息的重復刺激。

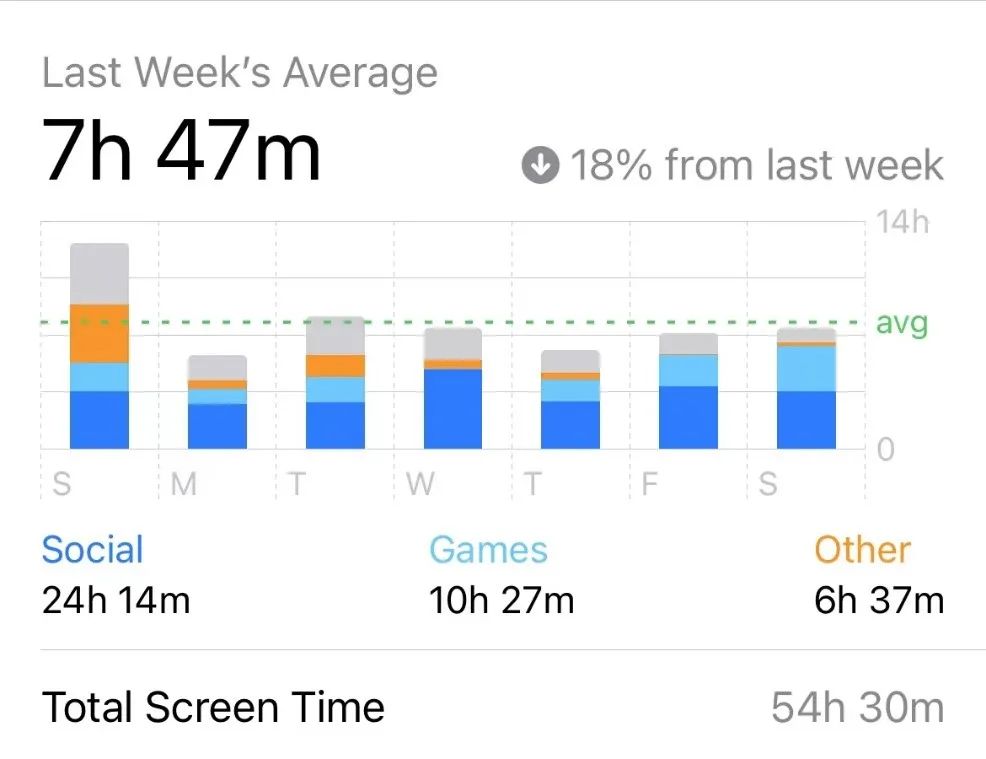

國際調研機構DataReportal聯合We Are Social和 Hootsuite發布報告稱,全球網民平均每天使用互聯網的時間是 6 小時 55分鐘。如果一個人每天的睡眠時長為 8 小時,那么在他清醒的時間內,他至少將40% 的時間貢獻給了互聯網。而這只是一個平均數。

看每一眼手機的時候,我們或許會以“就一會兒”的心態安慰自己,但當無數的零碎時間疊加在一起,不得不震驚于投入其中的時間總長。

畢竟我們只是在瀑布一般流動的信息中,有意識或無意識地“打發”時間。這些信息甚至稱不上食物,至多算是短暫的“情緒在場”。

但當這些左右著你喜怒哀樂的信息在你眼前,樂此不疲地、一遍遍地撥動鈴聲,條件反射般的你我則不停地留下唾液。

我們試圖用這些小甜點般的內容喂飽空虛,填滿欲望,但卻沒有發現?它們同時不斷地勾起著我們新的欲望。凌晨兩點熄滅手機屏幕后,所感到的,依然是空虛。

▲攝圖網版權圖片

2013年美國皮尤研究中心的數據顯示,44%的人睡覺時會把手機放在枕邊,67%的人即使根本沒有消息提示也會非常頻繁地查看手機。

相應地,一旦無法隨時查看手機,使用者不僅僅是焦慮,還會感到無聊、沮喪、易怒和嚴重的不安全感。

被手機社交網絡控制的我們、被智能信息流團團包圍的我們,還可以重新掌握生活么?

01

無人逃脫的“監視資本主義”

2020年,網飛推出了一部紀錄片《監視資本主義:智能陷阱》(The Social Dilemma),講述了我們日益依賴社交媒體,但網絡算法也在反過來監視和控制著我們,利用人類的心理弱點,從“成癮個人”身上攫取越來越多的注意力和時間。

要知道,這是一個“注意力即流量、流量即金錢的時代”,很難想象我們寶貴的注意力,就這樣輕易地被互聯網算法主導。

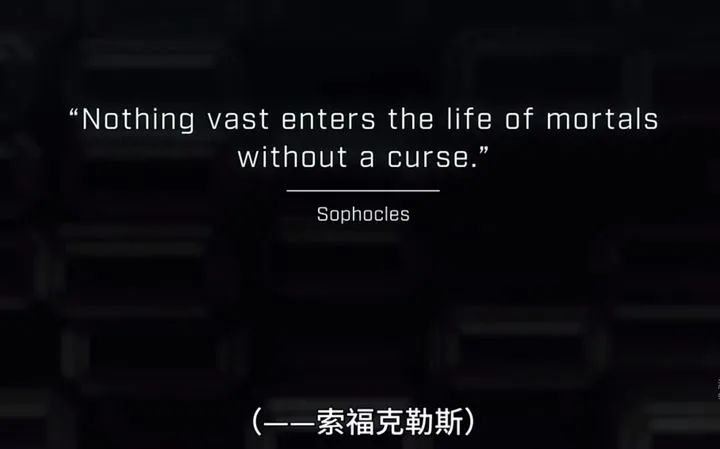

▲“進入凡人生活的一切強大之物,無不具有弊端”——《監視資本主義》紀錄片截圖

網絡、算法、數據為現代生活創造出了不可計量的美好事物。它們讓失去聯系的家人重聚,讓腳步之外的遠方在眼前重現,是生活方式、生產方式的多重革新。它為整個世界帶來了有意義的、系統性的變化。

但如今,它們被使用的方式越來越出現了與預期大相徑庭的負面后果。很難說,這種黑洞般吞噬人心的力量是否是刻意而為。

一位曾任職于Apple、Google、Palm 的高級技術人員深信,“這個過程沒有一個絕對的壞人,絕對沒有”。

如果說,這個后果似乎并不能簡單地歸咎于使用者意志力的薄弱。那么,問題出在了哪里?

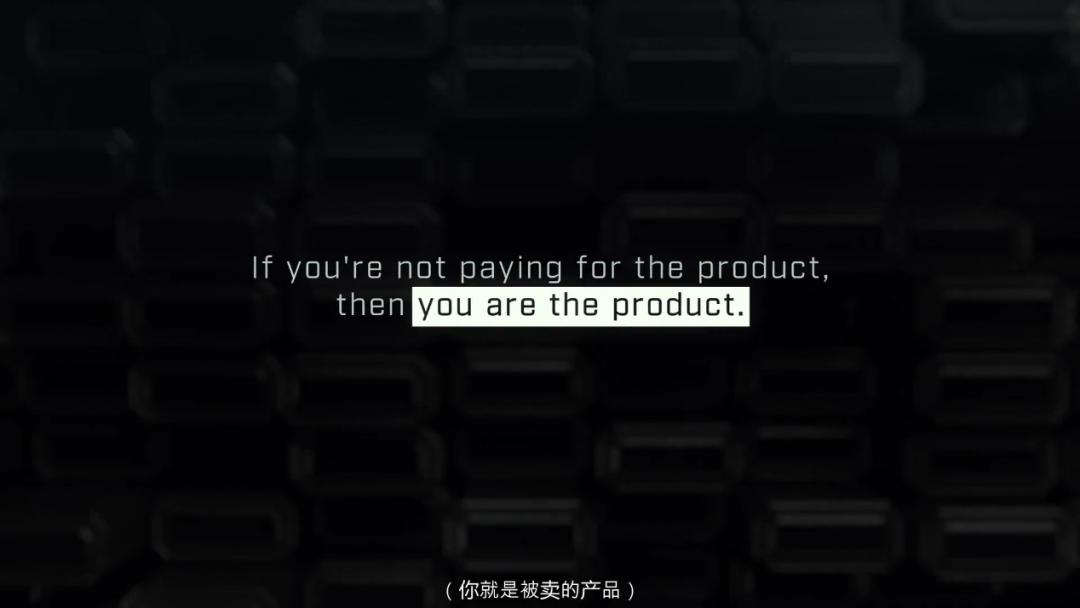

在回答這個問題之前,我們首先需要厘清的是“我們”在網絡中的角色。

顯然,在大多數平臺中,我們并沒有為商品付費,廣告商代替了傳統“生產—消費”中我們的角色,自然廣告商是顧客,而我們只是被銷售的商品。

廣告商為平臺付費用以交換出現在你面前的廣告,而我們的關注就是賣給廣告商的產品。Jaron Lanier則進一步認為“產品是那些我們尚未察覺到的行為和認知的逐漸變化”。

為了更好地獲取你的注意力,技術公司會為你推薦足夠多的視頻,保證你的軟件使用時間,同時策劃不同的活動以保持用戶的增長。你的每一個行為都被小心翼翼地監控著、記錄著,甚至會具體到你停在哪一張圖片上停留了多久。

即便只是想打開瀏覽器查找一個問題,你也需要花費精力對抗一個個“熱”“爆”“新”

而勸服性技術的大規模使用無疑加速了對你的掌控。

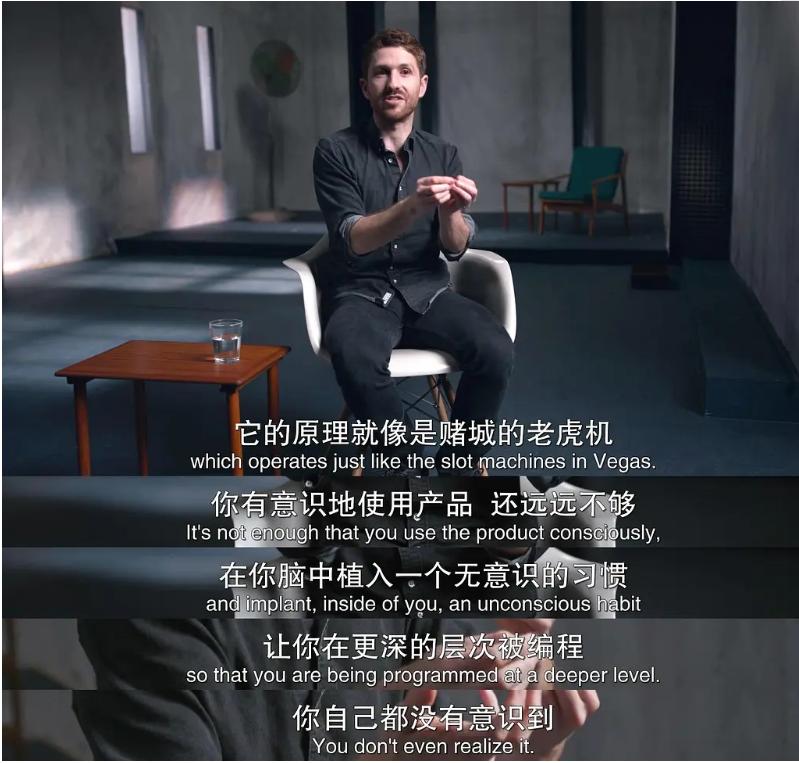

大部分手機軟件的刷新方式是一致的,即向下滑動屏幕,新的內容就會出現在上方。再刷新,再出現。你的每一次下拉都被保證到新內容的獲取,形成了心理學中的“正積極強化”(the positive reinforcement)。

Tristan Harris,Google前設計道德倫理學家,將這個過程類比為賭城里的老虎機。

看上去,你不知道是否能刷到,或者你能刷到什么。但實際上,這并不是偶然,這是被算法與數據設計好的手段。

實現了吸引你的目標之后,“算法繼續利用你的社交本能緊緊抓住你”。

02

沉迷社交網絡背后:

和他人建立聯系的沖動

Anna Lembke教授提出,“和他者的聯系”直接影響著獎賞通路中的多巴胺釋放。這是我們幾百年來進化的機制,

我們需要通過聯系形成群居并建立關系。社交媒體,絕大多數APP都會添加好友的功能,無疑優化了人際間的社會關聯,這又推動我們不斷刺激我們的多巴胺釋放。

但這種被點贊、被關注的時刻是海邊的泡沫。它帶來的只有短暫的刺激,于是,我們不停地制造刺激、接收刺激:

比如發布照片,發布狀態,和朋友互動,尋找志同道合的陌生人;在論壇上發帖表達,在賽博世界尋找相同的觀點和認知……得到某種瞬時又即刻消失的快感。

我們的愛好、思想、生活……被拆分成無數個數字碎片,散落在無數網站和平臺上,就這樣,一步步走向對自我的“數字異化”。

與短短半世紀便增長了萬億倍處理能力的計算機相比,人類的生理機制確實在相當長的時間內的保持了相對的穩定。

但面對進化飛速的手機,人真的成為媒介的延申了么?人真的毫無抵抗之力了么?

在某興趣網站的“反技術依賴小組”中,2萬多位朋友試圖盡可能地擺脫對數字世界的依賴。

有人曾經堅持一周使用老人機。那一周她看見了大片的星空,看見了被日出喚醒的清晨,看見了空地散步的村民;

也有人卸載了微博、痘印、小紅書。她好像“擁有了更多的自己的時間”,在這些“多出來”的時間內,她開始看電子書,訂閱財經雜志,學英語背單詞。生活好像充實了一點。

有人購買了水墨屏手機,也有人為自己列出了“還有不使用手機的16種替代生活方案”:比如閱讀、做美食、逛街和發呆。

所有的嘗試都在讓手機恢復工具屬性,不讓自己成為手機的奴隸。

這某種程度上,這是對“前臺”“后臺”的人為再建構。

“前臺”是戈夫曼在《日常生活中的自我呈現》中提出的概念,指“個體在表演期間有意無意地使用的標準類型的表達裝備”,是觀眾能夠看到的舞臺。與之相對的則是“后臺”,是不被觀眾看見且不讓觀眾和局外人進入的部分,它收納了全部的演出與劇目、調整個人前臺的瑕疵的場所,與前臺相隔絕。

▲《人生切割術》截圖

在手機軟件與社交媒體的尺度中,前臺更多指向社會互動中的自我表露過程,后臺更更類似于主動體驗世界過程中的主觀我。

但旨在實現注意力交換的手機軟件們,在連通現實與虛擬、公共與私人的同時總是不自覺地模糊了社會情境中前臺與后臺的邊界。

在混亂的場域中,人是不被允許休息、不被允許回到“自我”本身。想要擺脫技術控制的嘗試,也是對這一場域的脫離。重建后臺,提供新的可能的休息的空間,留有回望自己的時間。

也許你會擔心你的朋友可能沒辦法知道你的現狀?也許你會擔心你不能及時知道朋友的心情?

不會的,無論是電話還是見面,真正關心你的、和你真正在乎的事情一定會走到你的耳邊。

在技術嵌入生活程度日益加深的現代社會,徹底地拒絕互聯網和手機與縱情投入或許都不是理想的應對方式。

使用但控制,靠近但游離

——劃定自己的前臺與后臺,我們或許可以開始重新掌握對生活的控制權。

-End-

觀點資料整理自:

《日常生活中的自我呈現》,戈夫曼 著

編輯:冰冰,妍書

封面圖:攝圖網

轉載及合作請發郵箱:scb01@pup.cn

原標題:《手機成癮的我們,如何奪回對生活的控制權?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司