- +1

沒有柳浪,何來《柳浪聞鶯》?

陽春三月,風和日麗,電影《柳浪聞鶯》的上映非常應景。看電影,讀小說,成了這些天很多杭城文藝青年的必修課。

從小說改編電影,是一條捷徑。因為小說的文學基礎和現成影響,給了電影一個很高的起點。但是,正因如此,這條捷徑也很有可能變成一條難走的羊腸小道,因為小說的文學基礎和現成影響會成為電影的一個包袱。所以,世界電影史上超過原著小說的電影寥寥可數。

小說以文字為創作載體,電影則主要以影像為創作載體。兩者創作規律不同,各有所長,亦各有其短。從小說改編電影,最重要的是把小說中的文學形象影像化。

《柳浪聞鶯》是茅盾文學獎獲得者王旭烽的小說集《西湖十景》里的一部。王旭烽以杭州西湖為背景,以“西湖十景”為切入點,講述了發生在西子湖畔的10個愛情故事。10部小說既獨立成書,又相互聯系,構成了這部浸透著江南韻味的唯美文本。

《柳浪聞鶯》講述了扇畫師工欲善與越劇演員垂髫、銀心之間的愛情故事。雖然全書只有8萬字,但是內涵十分豐富,既有人物性格的沖突和互補,也有越劇和杭扇藝術的展示;既有對傳統藝術形式落寞的思考,也有對商業功利侵害文化藝術的抨擊;既有理想與現實取舍的苦惱,也有戲劇與生活選擇的迷茫。這些內容要體現到大銀幕上,顯然是對編劇和導演的考驗。

電影《柳浪聞鶯》首先做的改動,是把小說原著的工欲善視角,改成垂髫和銀心的視角,以這對舞臺姐妹為中心。這個改動無疑是正確的。杭扇難以戲劇化、影像化,難以融入劇情,而越劇則與舞臺姐妹、西湖風景天然融洽。垂髫與銀心這一對舞臺上和生活中的好姐妹的分分合合,把越劇的獨特魅力、人生選擇的不易、世道人心的復雜,演繹得生動感人。主演汪飏、闞昕從外形到內心,都非常好地完成了任務。這是電影《柳浪聞鶯》成功之處。

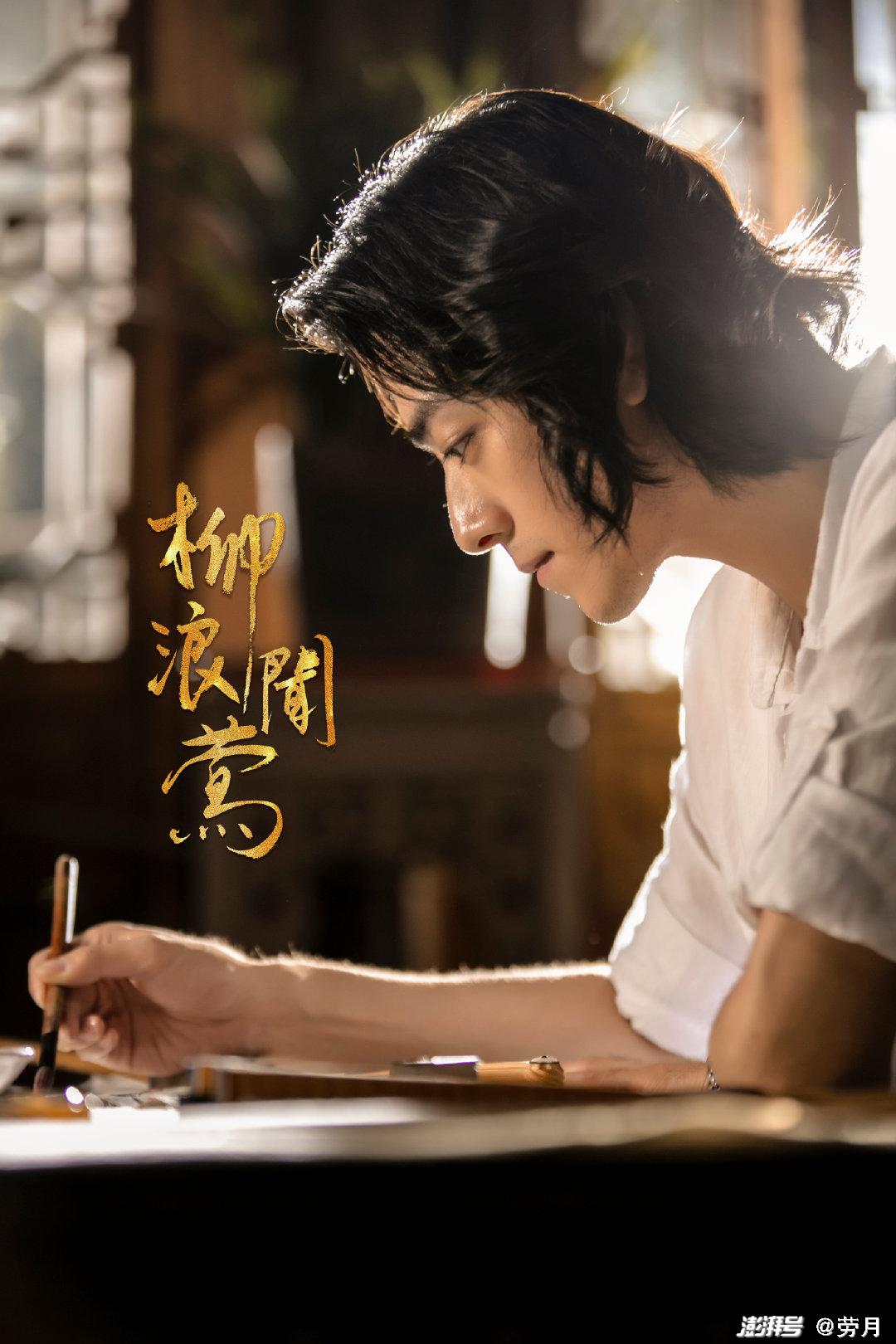

但是,很遺憾,串起這對舞臺姐妹的人物工欲善卻是影片的短板。沒有電影表演經驗,也沒有美術造詣的音樂劇演員鄭云龍顯然無法演出一個才華橫溢的畫家的風采。雖然電影《柳浪聞鶯》把重點放在垂髫和銀心身上,但工欲善依舊是串聯起這對舞臺姐妹的關鍵人物,而他的藝術家風度和才華則是關鍵人物的魂。

在看電影之前,我頗為喜歡海報上的工欲善。確實如很多評論所說,鄭云龍憂郁的造型和工欲善的個性氣質非常接近。但是,到了電影里面,完全不是這么回事。我們可以很清晰地看到,多數情況下,鄭云龍的眼神非常呆滯,無法傳達出工欲善內心的波動,與飾演垂髫的汪飏和飾演銀心的闞昕形成鮮明對照。小說中精彩的描述無法在銀幕上展示出來。

比如,工欲善在聞鶯館為越劇演員們上課,是3位主角首次亮相的重頭戲。通過一堂課,小說把工欲善的才華、垂髫的傲氣、銀心的單純都展露無疑。從這堂課開始,兩位女孩就不約而同喜歡上了工欲善。所以,這個開場重頭戲很重要。可是,鄭云龍卻未能演出工欲善的才華橫溢來。雖說不懂越劇,不懂演戲,但只要聊起扇子,工欲善應該氣定神閑,侃侃而談。不然,那些見過世面的越劇美女們不會為他傾倒。可鄭云龍卻只有怯懦、木訥和靦腆,完全沒有天才畫家的張揚和瀟灑。

《柳浪聞鶯》講述的這個愛情故事,發生在越劇演員身上,發生在柳浪聞鶯公園內外,給電影留下充分發揮的空間。但又很可惜,電影在表現越劇的魅力和柳浪聞鶯的美麗上也乏善可陳。

在看電影《柳浪聞鶯》時,我想到了《舞臺姐妹》和《霸王別姬》。兩部電影都是舞臺與人生的互文,都超越了簡單再現舞臺的講述,而成為中國電影的經典。《柳浪聞鶯》則顯然對越劇認識不透。從越劇唱段的選擇,到表演節奏的控制,到攝影、美工的烘托,都缺少統一而有目的的安排。

小說中本有兩段極有戲劇性的高潮場面:一是幾近失明的垂髫在漫天大雪中忘我演出《行路》中的紅衣判官,二是垂髫在老柳樹下與湖邊的越劇愛好者一句一句唱“梁祝”。前者的震撼,后者的悲涼,都令我幾欲落淚。這樣極具影像感的場面卻被電影編劇導演給舍棄了,甚為可惜。

王旭烽不僅是一位小說家,還是一位劇作家,曾經寫過不少話劇劇本和越劇劇本。她編劇的《藏書之家》還獲得過第七屆中國藝術節文化新劇目獎。所以,她的小說都充滿著畫面感,非常適合拍成電影。比如,《柳浪聞鶯》就被她稱為“有聲有色”的小說,“聲”是越劇,“色”是柳浪和杭扇。《柳浪聞鶯》的第一句,就是一把扇子徐徐打開的特寫和玻璃窗簌簌敲響的畫外音。這些本可以直接用到電影里的橋段,居然也被導演忽略了。

雖然,這部電影在講述愛情故事上,還算過得去,但已經不是小說《柳浪聞鶯》里那個洋溢著越劇和杭扇濃郁氣息的故事了,甚至不屬于柳浪聞鶯這個西湖十景之一的著名景觀。

柳浪聞鶯公園里的新柳、斜陽(風信子攝影)

湖邊的嫩柳(尉星攝影)

新抽出的柳芽(尉星攝影)

眾所周知,西湖以柳聞名。柔軟的柳條就是柔美西湖的形象。可很多人不知,柳有新老之分、嫩肥之別。早春二月,新柳抽芽。那種鮮艷的嫩綠色,與初放的桃花相映成趣,才有“桃紅柳綠”之說,有“一株楊柳一株桃”的古老民謠。時至暮春初夏,柳葉便肥大起來,失去了新柳那種沁人心扉的色彩和風韻。電影雖名為《柳浪聞鶯》,但卻看不到柳浪,看不到新柳,只有片尾才出現幾個肥大柳葉的鏡頭,更聽不到風吹柳浪的沙沙響。缺失了這樣絕美而能夠映射片中人物心境的影像,不能不說是個極大的遺憾。

從小說改編電影,不僅僅要使文學形象影像化,更要使這個影像化貼近小說原著,貼近小說故事的情境,貼近作品的主題,讓觀眾從畫面中感受到文學的感染力。如果僅有復制粘貼般的照搬,那么這個改編就不能算是成功的。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司