- +1

一物 | 鞘里寶刀鳴——中國古代藝術中的刀劍

寧夏固原南郊北周李賢墓出土的鐵刀是目前所見最早的雙附耳懸掛式佩刀實物。此刀在刀鞘部位卻放棄了璏,而采用了外來的雙附耳樣式,可謂一柄中西文化合璧的利器。

歲歲金河復玉關,朝朝馬策與刀環。絲路記載下戰爭、沖突,卻也書寫著東西方從未間斷的交流、學習。璏傳入西方,雙附耳又影響東方,這些實用的小物看似不起眼,卻在歷史長河中沉淀為交流的物證。

而風云變幻的北朝,傳奇人物不可勝數,“聲齊細柳,功超大樹”的李賢將軍,戰刀入鞘,將意氣風發與文化碰撞的光華斂入歷史深處,卻抹不去這鋒芒的實有。鞘里寶刀猶鳴,誰言英雄俱往?

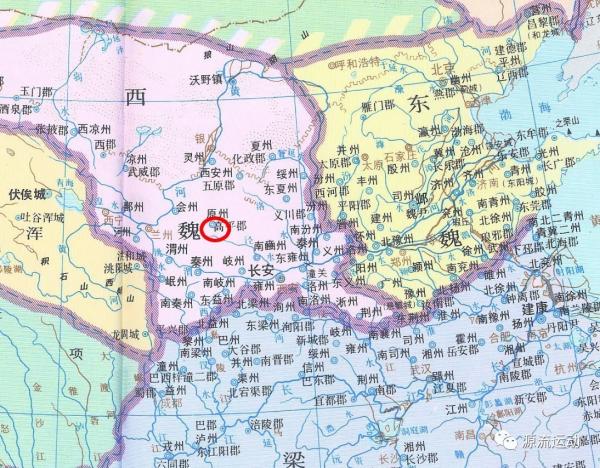

出土地點:寧夏固原南郊李賢夫婦合葬墓

墓葬年代:北周天和四年(公元569年)

保存地點:固原博物館

1983年,寧夏固原南郊發掘了一座北周時期的大型墓葬,據出土墓志判斷墓主人為北周柱國、河西公李賢及夫人吳輝。李賢其人,史書有載,他本姓拓跋,其家族從李賢祖父開始便鎮守固原一帶,堪稱國之藩屏。北魏末年,關隴起義爆發,年方弱冠的李賢集兵平叛,嶄露頭角。之后,他追隨一代雄主宇文泰,平定原州,屢立戰功,歷任瓜州刺史、河州總管、大將軍等要職,可謂宇文氏霸業的堅定后盾。

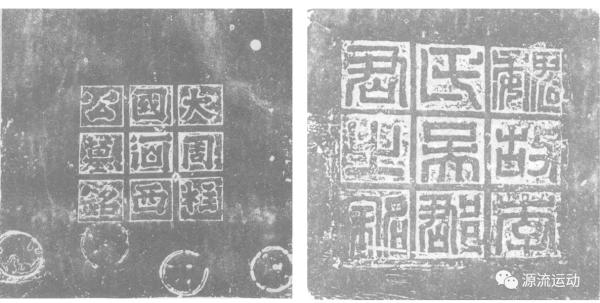

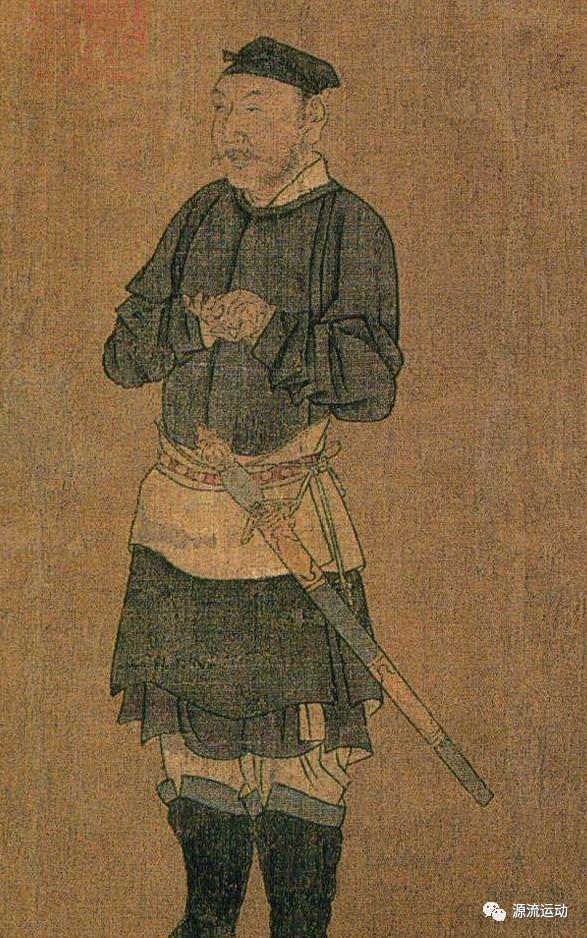

李賢墓雖遭盜掘,仍出土各類文物300余件,其中不乏域外制作的玻璃器、金銀器等舶來品。在這些珍貴遺物中,有一柄銹跡斑斑、其貌不揚的鐵刀,它與裝飾華麗的儀仗刀劍不同,為實用戰刀。史書記載,李賢在戰斗中常親冒矢石,上陣殺敵。這柄刀很可能就是他生前常所用的兵器,意義非凡。除此之外,它在我國兵器發展史上也占有重要地位。

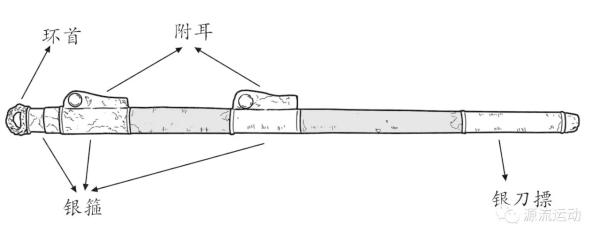

此刀環首、直刃,刀柄包銀箍,刀身插入木質刀鞘。木鞘表面髤褐色漆,尾端套有銀刀摽,鞘口及鞘身中部亦各有一道銀箍,外連凸出的附耳。刀環至鞘尾的現存長度為86厘米,因刀柄處有殘損,故推測原長接近1米。這柄刀不僅刀身猶存,裝具亦完備,是北朝墓中所見最完整的一件。從外觀上看,此刀最突出的特征便在于刀鞘上的雙附耳,用于佩戴刀劍。使用時,在兩枚附耳上各連綴一根繩索,繩索末端系在腰帶上,就可以將刀劍橫掛于腰間。

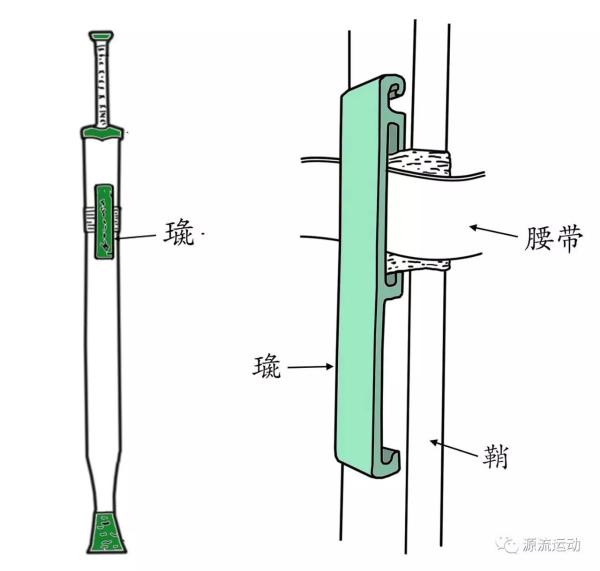

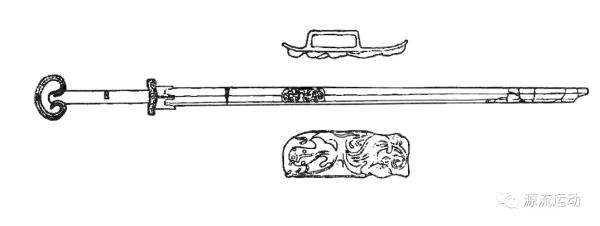

在南北朝以前,中原地區流行的是璏式佩劍法。劍璏(zhì),又稱劍鼻,一般為金屬質或者玉質,固定在鞘的外側,上有長方形穿孔,用于貫穿腰帶。如南昌西漢海昏侯墓中出土有多件玉劍璏。除了劍,刀也同樣用璏來佩戴,如紹興漓渚東漢墓出土的附著刀璏的銅刀。

璏式佩劍法傳播甚廣,除中原之外,邊疆地區乃至南西伯利亞、印度等地都發現類似的遺物,黑海沿岸撒爾馬提亞人的遺物中有中國制造的玉劍璏。使用璏式佩劍法,可以將刀劍較為牢固地佩戴在身側,不易脫落或者移位,這是其最大的優點。

然而,這種方法也有著不小的缺陷——由于刀劍與腰帶之間僅有一個固定點,因此當刀劍本身較短時,猶能大體保持平衡,不僅方便攜帶,也容易從鞘中拔出,如曾侯乙墓編鐘的鐘虡銅人及秦始皇陵二號銅車馬御者所佩短劍;然而,當刀劍較長時,在重力的作用下,其末端會下垂,與人體幾乎平行,如秦始皇陵一號銅車馬御者及徐州北洞山楚王墓出土彩繪執兵俑上所示的。如此佩戴,行走或騎馬時都不便利,在緊急時候亦無法快速出鞘。

在著名的荊軻刺秦王事件中,秦王嬴政“拔劍,劍長,操其室。時惶急,劍堅,故不可立拔”。始皇陵兵馬俑坑出土的秦劍已有長達90余厘米者,推測當時秦王的佩劍應更長,拔劍時的活動范圍很有限,因此倉促之間無法拔出,秦王幾乎因此喪命。后來經大臣提醒,將長劍推向背后,才得以勉強拔出。

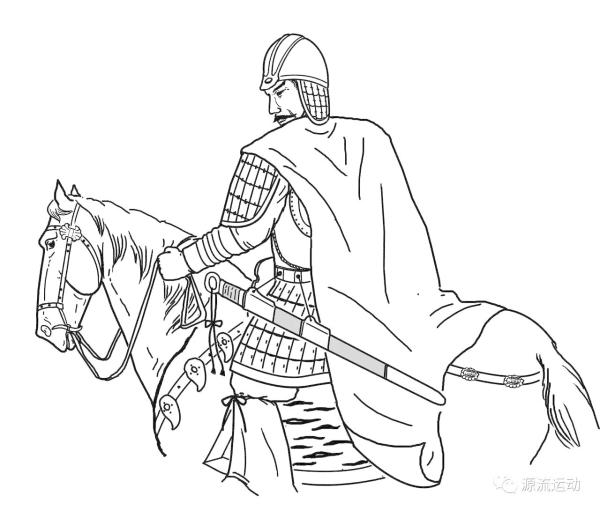

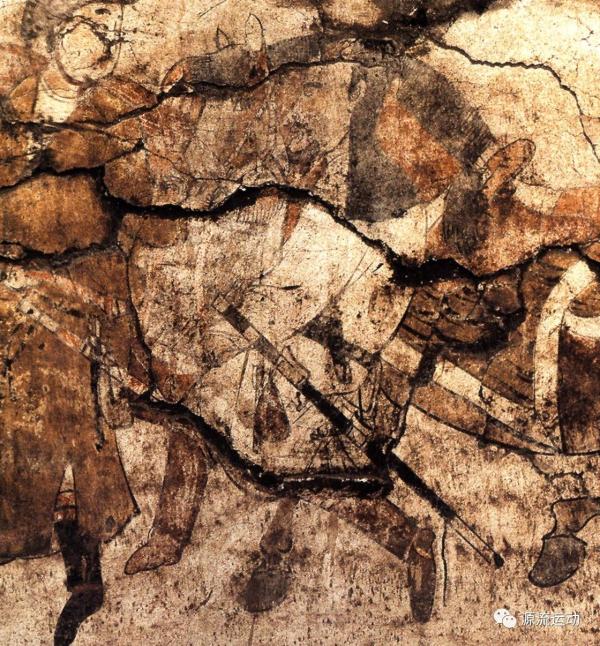

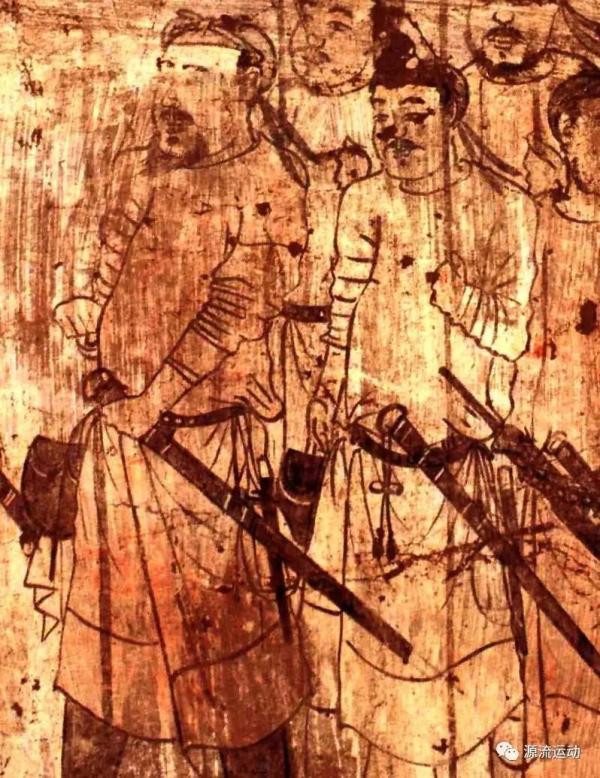

到了十六國和南北朝時期,游牧民族大量進入中原,騎馬作戰更為普及。然而在一段時間內,仍然采用璏來佩戴刀劍,騎馬時不甚便利。公元5世紀時,伊朗地區的薩珊波斯出現了利用雙附耳來懸掛佩戴的刀劍,這種新樣式最初就是出于游牧者的需求——橫懸的刀劍不會妨礙馬背上的騎手。

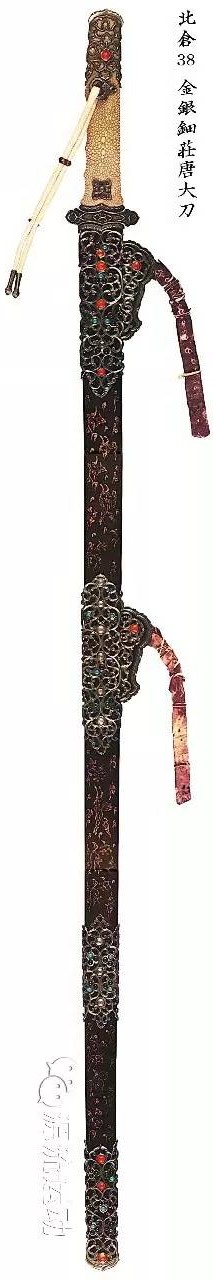

最遲6世紀時,雙附耳刀劍已被我國積極吸收,但是保留至今的多為壁畫或雕塑中的形象,李賢墓出土的鐵刀是目前所見最早的雙附耳懸掛式佩刀實物,具有標志性意義。此刀為中原傳統的環首刀,與波斯刀明顯不同。但是在刀鞘部位卻放棄了璏,而采用了外來的雙附耳樣式,可謂一柄中西文化合璧的利器。到了隋唐時期,雙附耳懸掛法基本上代替了璏式佩劍法,并且影響到海東地區。日本正倉院所藏的金銀鈿裝唐大刀,裝飾極為華美,采用的正是雙附耳式刀鞘。

固原位處陜甘寧三省交界之處,在古代常為軍事要沖。《讀史方輿紀要》評價云:“外阻河朔,內當隴口,襟帶秦、涼,擁衛畿輔,關中安定,系于此也”。北魏末期,宇文泰即先取固原(時稱原州),而后以此為基,入主關中。同時,固原還是連接中原腹地與西域諸國的絲綢之路上的重要節點。因此,宇文氏統治者對固原尤為看重,多選股肱之臣以充方鎮之任,李賢便以其文韜武略榮膺此任。

北周天和四年(569),李賢逝于長安,歸葬于戎馬一生的原州。透過伴其長眠的這柄利刃,猶能遙想一代大將軍橫刀立馬于隴上的英姿。

【劍影刀光】

參考文獻:

韓兆民:《寧夏固原北周李賢夫婦墓發掘簡報》,《文物》1985年11期。

寧夏固原博物館:《固原歷史文物》,科學出版社,2004年。

孫機:《玉具劍與璏式佩劍法》,《考古》1985年01期。

秦始皇兵馬俑博物館,陜西省考古研究所:《秦始皇陵銅車馬發掘報告》,文物出版社,1998年。

湖北省博物館,湖北省文物考古研究所:《戰國地下樂宮:湖北隨縣曾侯乙墓》,文物出版社,1994年。

河南博物院:《中原古代文明之光》,科學出版社,2001年。

陜西省考古研究院:《陜西新出土文物選粹》,重慶出版社,1998年。

陜西省考古研究院:《潼關稅村隋代壁畫墓》,文物出版社,2013年。

劉燁、金濤:《中國人物畫全集》,京華出版社,2001年。

圖片來源:

部分線圖、照片為作者繪制或拍攝,其余圖片來自上述參考文獻、圖錄。

本文由北京大學考古文博學院主辦的“源流運動”公號授權轉載,作者系北京大學考古文博學院漢唐考古博士生。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司