- +1

蒙元為什么要兩次遠征日本?

13世紀蒙元王朝曾兩次東征日本,但最終都以失敗告終。為什么忽必烈要兩次派兵去攻打遠在海外的小國,這樣一個問題在傳世史料中并沒有得到解答。但實際上,眾多因素都會影響到忽必烈的判斷,而在其中有四點因素是較為重要的。

外交方面的挫折

日本在最初并沒有成為蒙元帝國所關注的焦點,甚至在統治者眼中并不存在這個孤懸海外的小島。元世祖忽必烈在中統元年(1260年)三月給高麗的詔書中說:“今也,普天之下未臣服者,惟爾國與宋耳。”后來,忽必烈從高麗人那里得知日本這個“邊陲島國”,這個國家經常劫掠高麗沿岸,同時這個國家在民間方面同南宋有著極其密切的往來。面對這樣的情況,忽必烈希望能采用“和平”的外交手段來實現日本的“臣服”。

至元三年(1266年)八月,忽必烈派兵部侍郎黑的、禮部侍郎殷弘持國書作為使者前往日本,并令高麗遣使同往,以作向導。于至元四年(1267年)正月到達與日本對馬島隔海相望的高麗巨濟島, 但卻沒有渡過海峽,返回了高麗。事后高麗王在對忽必烈的奏文中說:“大洋萬里, 風濤蹴天, 意謂危險若此, 安可奉上國使臣冒險輕于對馬島。”

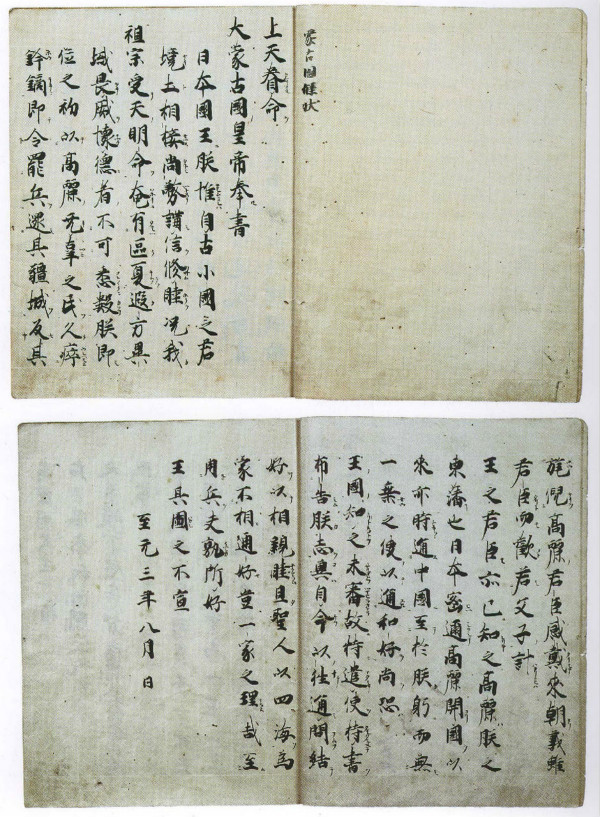

而忽必烈對這樣的理由并不滿意,再次派遣使者前往日本。并要求“得其要領”。這一次仍以風濤蹴天為由,黑的一行同樣未到達日本,但為了“得其要領”,高麗王派起居舍人潘阜等人持高麗國書和黑的所持的元朝國書前往日本。至元五年(1268年)正月,潘阜等一行到太宰府,被迫滯留,將兩封國書上交鐮倉幕府,幕府又將此轉交京都的政府。蒙元招降日本的詔書首次到達日本,國書內容如下:

大蒙古國皇帝奉書日本國王:朕惟自古小國之君,境土相接,尚務講信修睦。況我祖宗,受天明命,奄有區夏。遐方異域,畏威懷德者,不可悉數。朕即位之初,以高麗無辜之民,久瘁鋒鏑,即令罷兵,還其疆域,反其旄倪。高麗君臣感戴來朝,義雖君臣,歡若父子。計王之君臣,亦已知之。高麗,朕之東藩也。日本密邇高麗,開國以來,亦時通中國。至于朕躬,而無一乘之使以通和好。尚恐國王知之未審。故特遣使持書,布告朕志。冀自今以往,通問結好,以相親睦。且圣人以四海為家,不相通好,豈一家之理哉?以至用兵,夫孰所好,王其圖之。不宣。

對這封國書,歷來就有不同的理解方式。一些學者認為,國書的內容中雖然有“以通和好”、“通問結好”、“以相親睦”等等這些示好的詞語,但是從其中字里行間能看出蒙古的“囂張氣焰”。在最后,國書中寫道“以至用兵,夫孰所好”。大致可以譯為“如果到了用兵作戰的地步,這又是誰所希望的呢?”。這就是被視作是一句赤裸裸的威脅。

日本對于這封國書的回答,就是沉默。日本18歲的鐮倉幕府執政北條時宗,收到國書之后馬上就認為“蒙古人懷有窺伺本朝的歹意”,并且選擇了不給忽必烈回復國書做法。日本統治者體現了超凡的自信,自稱“日本永號神國,非可以智取,非可以力爭”。這成為后來的蒙元東征日本的原因之一。

但是實際上,有一個問題被值得強調。在中國的古代社會之中,尤其是唐宋之時,中國無異于東亞甚至是世界的中心。中國對于四周國家都呈現一種天朝上國的態度,而周邊國家也愿意奉中原為天朝上國。而日本這個國家則有些特殊,雖然他是一個典型的東亞農耕社會文明下的國家。但是這個國家在外交上,卻極力要求“平等”。國書中的第一句是:“大蒙古國皇帝奉書日本國王”,其中“皇帝”和“國王”的稱呼方面直接就能看出這種地位的差別。日本對這種上下的關系極為反感,早在隋朝大業三年(607年),日本天皇在給隋煬帝楊廣的國書之中就有“日出處天子致書日沒處天子無恙”,這樣的平等觀念使得隋煬帝大怒。而隨后的遣唐使派遣,也出現了這樣類似的情況。為了保持交流甚至取消了國書上的相互交換,就是因為這個名稱地位之間的矛盾。所以從這個角度來看,幕府將軍對于這封“無禮”國書的漠視態度,就能夠得到較為充分的解釋。

對日本財富的渴求

或許在一些人的印象里,日本在世人心目中是一個國土面積狹小,平原狹小,人口很少的一個“窮山僻壤”的國家。但是,13 世紀的歐洲旅行家馬可·波羅在著名的《馬可波羅游記》中以頗為夸張的筆法描述了當時的日本是如何盛產黃金、珍珠和寶石:

他們擁有極其大量的黃金,雖然他們的黃金資源取之不盡,但是他們的國君并不讓黃金輸出。……該國國君的王宮金碧輝煌,蔚為壯觀,整個王宮的屋頂都用金箔覆蓋。……殿堂的藻井也同樣是用黃金建造的,許多宮室內都擺放著厚重的純金案臺,窗戶也用黃金裝飾……。這座島上還盛產珍珠,色澤粉紅,形狀圓潤,個體很大。這種珍珠與白珍珠等價,有的甚至還要高于白珍珠。……死者實行土葬……還要在死者的口中放一顆珍珠。這座島上還盛產寶石。

在馬可·波羅的筆下,日本幾乎成為了一個財富遍地的地方。雖然馬可·波羅本身的記載的夸張成分不容小視,但我們依舊能從這些記載中得出人們對于日本的印象。

蒙古帝國雖然地大物博,富有四海,可是蒙古貴族的奢華和貪婪使他們對奢侈品的欲望是無窮無盡的。而與此同時,蒙元帝國也開始進入一段長期的內戰時期。其原因在于忽必烈和阿里不哥對蒙古汗位的爭奪。內戰幾乎全是無法獲得新領地和新財富的純粹內耗的戰爭,這導致了帝國財政的捉襟見肘。在忽必烈得知日本的“富庶”之后,對于征服日本的渴望就更加迫切了。通過和平的方式不能達成目的,東征日本的行為也就不可避免了。曾在中國游歷多年的馬可·波羅斷言:“如此遍地黃金的寶島,必然令當朝大汗忽必烈欲征服和吞并之”。

攻打南宋的軍事需要

毫無疑問,在忽必烈掌權之后,面對東亞的統一,南宋是其最大的戰略對手,而日本充其量只能算是實現統一天下的一個步驟,而絕對算不上是最重要的戰略對手。

1234年,蒙古滅金,和南宋形成了南北對峙的局面,面對實力較強的南宋政權,蒙古先要做的就是將南宋孤立,最終實現統一。1252年,大汗蒙哥派兵征服了青藏高原上的吐蕃諸部,將青藏地區納入版圖;1255年,忽必烈派大將兀良合臺繞過南宋襄樊、四川防線,取道吐蕃,通過千里奔襲,迅速攻占了大理國。蒙古軍隊從北面,西面和西南三個方向,向南宋實施包圍。而此時的高麗也臣服在了蒙古的腳下。

當忽必烈得知在南宋的東部還有一個面積不小的島國,這個島國不向中原王朝臣服,并且和南宋有較好的民間關系,經濟文化交流頻繁、密切,海上貿易交流十分方便、頻繁。如果放任日本孤懸海外,那么在攻打南宋的時候,日本向西出兵則會對蒙古形成包夾之勢。如果南宋政府流亡日本,更會沖擊蒙元帝國在宋地的合法性。如果出兵并奪取日本,就有可能從南宋的東面向南宋突襲,從而能更加容易的攻打南宋。

實際上,此時的忽必烈犯了一個地理學錯誤,他認為日本在南宋的東部,高麗的南部,而日本同中國的直線距離相對較短。如此則帶給了忽必烈一個錯覺:如果占領日本之后,以日本為據點從南宋大后方的東海上發動突然襲擊,似乎也并不算困難。這也可能是忽必烈后來征日時對于后勤工作不是很注重的原因之一。

對于第二次東征“弘安之役”的軍事戰略意圖,一些學者有他們獨特的見解。有學者認為元朝第二次東征的一個軍事目的是“追滅南宋遺民,防止他們借助于諸國兵力圖興復”。這種觀點,最早是在川添昭二的《蒙古襲來研究史論》一書之中被提出的。他認為“元朝東征日本與忽必烈處理南宋新附軍問題有關”:元朝打敗南宋后,收編了十余萬的南宋降兵,這些降兵被蒙元王朝命名為“新附軍”。

一些學者則提出了更進一步的觀點,觀點認為元朝政府招降了大量的南宋降兵,而對于這些降兵的處置就成為了一個大問題擺在了忽必烈的面前。如果在這時進行殺俘,會造成元朝接下來對中原的統治危機;如果任用這些降卒,這些士兵的軍事素養相對元朝騎兵而言是低下的,將這些降卒編入軍隊更會使得整體軍隊戰斗力下降;而如果不解決這些降兵,忽必烈更難以放心,他并不清楚經歷過亡國之痛的南宋降卒到底懷有多少異心,如果南宋舊勢力振臂一呼,這些降卒會不會群起而相應。殺俘、使用、釋放,都不可取,于是忽必烈選擇了借刀殺人,將十萬“新附軍”編為“江南軍”,由南宋降將范文虎統領,參加東征日本。

“弘安之役”慘敗之后,范文虎將統率的十萬江南軍損失殆盡,并未受到怪罪,并且日后繼續得到忽必烈的信任。或許,范文虎此戰的根本任務就是將這些新附軍的有生力量消耗在日本戰場,誠如韓儒林先生所言:“將南宋新附軍派去打日本,充當炮灰”。范文虎如此賣力、隱蔽地解決了忽必烈的心頭之患,“不殺降而降人自消”,忽必烈沒有對其進行懲罰的行為似乎也能從側面印證這一“陰謀論”的觀點。

傳統觀念的繼承

蒙古民族有其特有的傳統觀念,這種觀念在蒙古的征戰中有所體現。對外征伐戰爭中的成吉思汗曾經對部下說:“男子最大的樂事,在于壓服亂眾和戰勝敵人,將其根絕,奪取其所有的一切,迫使其結發之妻痛哭,騎其駿馬,納其美貌之妻妾以侍枕席。”

這樣的話語能夠體現出蒙古民族對于征服的一種狂熱態度。成吉思汗也這樣告誡他的子孫:“天下土地廣大,河水眾多,你們盡可以各自去擴大營盤,占領國土。”在這樣的“規則”下,蒙古“黃金家族”不斷進行征戰,疆域以驚人的速度在擴張。但忽必烈的野心并沒有因為建立了元朝而減少。

忽必烈必須要以持續不斷的擴張征服來維持蒙古民族的強盛武功,獲得蒙古人民的擁護。再加上忽必烈汗位的獲得并不是那么的名正言順,在蒙古貴族中反對他的勢力是非常多的,于是他就更迫切地需要主動地有所作為,以發動對更多新的對外征服的戰爭來轉移國內的尖銳矛盾,不如此,無法彰顯自己政權的合法性與權威性,而且“無功可見于后世”。

以上四點,就是影響元朝兩次遠征日本的重要因素。當然,這四點也并不能完全的解釋忽必烈東征日本的決策。這樣一個決策,一定是多種因素相互交會的結果。但無論如何,元朝對日本的兩次東征對元朝、日本都造成了重大的影響。

參考文獻:

宋濂:《元史》,北京:中華書局,1976年。

柯紹忞:《新元史》,北京:中國書店出版社,1988年。

韓儒林:《元朝史》,北京:人民出版社,1986年。

只誠:《元朝東征日本研究》,碩士學位論文,河北大學歷史系,2014年。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司