- +1

伊聞|傀儡道器之辨

見道方修道,不見復何修?

道性如虛空,虛空何所修?

遍觀修道者,撥火覓浮漚。

但看弄傀儡,線斷一時休。

——唐·司空本凈

器之辨

日本江戶時代的名物中,有一批獨具特色的機關人偶,被稱為“karakuri”(からくり),漢文是“絡繰”,發音源自葡萄牙語“carracutte”,意為以繩索牽引操弄。其中,“奉茶童子”是最廣為人知的一件。因為它并非常見的提線木偶,而是一臺自動機械傀儡。身長幾十厘米的木制人偶穿著精美的服飾,手捧一只小托盤,上置茶杯,啟動發條,它的底部齒輪會向客人行進,待客人喝完放回茶杯,它就轉身原路退回。

它的發明者至今不詳。日本最早明確提到奉茶童子的書面記錄,是浮世草子作家井原西鶴的《獨吟百韻》,出版于一六六七年。收錄有它內部構造圖片的《機巧圖匯》,則出版于一七九六年,作者細川半藏也是這一年去世的,顯然他并非其原創者。再往上追溯,平安時代記錄各類民間傳說的《今昔物語集》中,曾提到過兩則機關發明的軼事。一則是手臂蓄水后能做杠桿運動的人偶,另一則是能四面開合的房屋滑門。但這些都與自動傀儡沒有直接的關系。日本還有些學者認為,奉茶童子的前身是中國漢代的司南車。從內部構造上看貌似有些接近,但兩者之間畢竟相距不止千年,而且這數千年中也并無類似物件出現,可見如此附會,太過迂遠了。

由于江戶中后期的和洋雜處,自動傀儡向來被認為是當時西洋鐘表技術與當地古老的傀儡戲藝術相結合的產物。然而,鐘表傳入日本的時間確切可考為一五四三年,但目前已知的日本機械類發明,絕大多數都是仿制西洋的時鐘,且在十七世紀以后才出現。若說其已能與傀儡制作結合,那這中間一兩百年的空白是不符合常識的。唯有一份一六六三年的記錄顯示,人形凈琉璃(傀儡戲)大師竹田近江曾用自己制作的活動傀儡在大阪進行公開表演,然而對此活動傀儡并沒有任何具體描述,而且后世普遍將其納入“紙芝居”(一種活動紙箱表演劇)歷史,也許暗示了他當初的發明很可能是活動背板、簡易的活動關節木偶,與需要齒輪系統的自動人偶尚有一定距離。還有一種傳聞說,他以前是位鐘表制作師,曾制作一臺可以顯示時辰與日月星辰的天文大鐘,令當時的荷蘭人頗感驚訝。然而當時中國清代的工匠早已能夠制作帶有天干地支標記的時鐘了,且江戶時代日本的天文歷法本就是承襲自中國宋元時代的歷法加以改進,這在日本科學史家藪內清《中國的天文歷法》一書中可以得到證實。可見,日本的機械鐘制造在十六、十七世紀時只能算剛剛萌芽,而且制作技術尚未普及,不足以支撐奉茶童子的機械原理乃西洋鐘表來源的論點。

看來,對于這一被人們理所應當地認作日本幾百年前的傳統玩具,唯一比較具體的線索只有《機巧圖匯》一書。它被認為是日本最早的“機械工程總集”。然而,若領略其具體內容,卻更令人大感意外。此書一共分為三卷,只有首卷稱得上是真正的機械學,即時鐘。然而鐘表屬于公認的外來物,此卷中所記錄的不過是日本仿制品,如和時計、櫓時計、天文尺時計(這顯示了作者的天文學背景)。第二和第三卷的記錄就較為離譜了。從后人復原的作品來看,是九種帶活動機關的木偶和布景道具,顯然是為雜耍表演所用。比如將水銀裝在木偶體內使它從臺階上往下翻跟頭,比如用滾動帶展示一條鯉魚在瀑布上跳躍的效果,等等。這些博君一笑的小伎倆,在幾百年前或許很有噱頭,如今看來難免有些簡陋。而齒輪設計相當復雜的奉茶童子,突兀地存在于此書中,就像是從別的地方被單獨拎了出來,以人偶的形象,混淆在了一堆簡易的機關道具里。總而言之,我們從《機巧圖匯》中并未發現日本具有悠久的機械發明史。即便是以司南車為起點,也應該有遞進式的成果作為鋪墊,才符合一般科學史的演進規律。這說明奉茶童子確實缺少一段合理的發明史背景。

奉茶童子,《機巧圖繪》1796,細川半藏繪。原稿現存于大英博物館

或許正是這撲朔迷離的身世,才使得奉茶童子充滿傳奇性和可被書寫性。它一度被譽為江戶時代的機械之魂。簡單來說,它的機械構件可分為四大部分:發條(魚骨和鯨須),棘輪及杠桿(手臂和脖子),前進齒輪(身體),方向齒輪(雙足)。其中,棘輪的特點是只能向一個方向前進,這與奉茶童子只能前進并且繞彎,而無法后退是一致的;另外,這些不同的輪系由于手工制作以及工具的粗糙性,組合在一起有容易卡死的缺點,這或許正是導致奉茶童子一件原物都未曾保留下來的原因。

盡管奉茶童子的名氣遠超同類,然而“射箭童子”才是日本官方欽定的江戶時代自動傀儡的巔峰之作,它出自一位活躍于十九世紀早期的機械天才田中久重,即后來東芝公司的創始人。射箭童子的運行原理是對機械手臂的控制回旋,發條啟動后就會完成一套固定的動作程序,這些顯然是借鑒了歐洲早期自動人偶的設計思路。歐洲在十八世紀晚期生產的自動人偶,大多也都基于固定底座進行表演。比如,與樂器結合的“揚琴演奏者”,一七七二年由兩位德國鐘表匠按照法國末代皇后瑪麗安托萬的樣貌來設計,依靠手臂和手腕的運動,能演奏長達一分鐘的曲子;又如,一七七三年瑞士鐘表匠雅克德羅茲的“寫字男孩”,拓展了八音盒的機械原理,能伏案完成書寫,乾隆就收藏了一臺。若分析其構造,射箭童子使用的是與這些歐洲玩具類似的傳動齒輪系統,而且發條是金屬的,齒輪的精度也由于工具改良得以提升,且齒尖上是磨圓的,十分靈活且具有耐受性,因此有些原件得以從江戶時代保存到現在,至今仍能完好運行。田中久重也因擅長制作鐘表獲得儀右衛門的尊稱。顯然,射箭童子完全沿襲了歐洲自動人偶的做法,從年代上看,也是日本西風東漸的證明。而奉茶童子,在機械結構上缺乏日本傳統的有力證據,從設計思路上,它體現出的服務性和社交性,顯然又并非來源于西方文化背景。

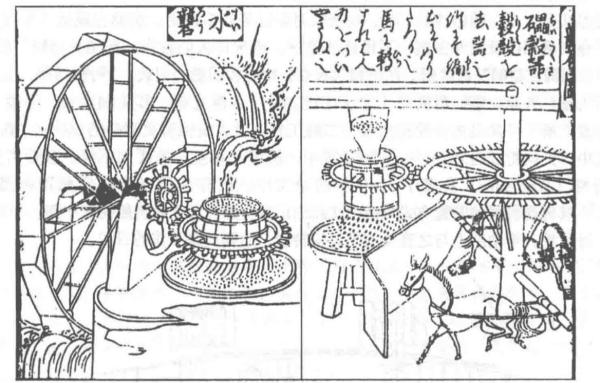

實際上,奉茶童子的制作材料并非日本所獨有,其機械技術也并非借鑒西洋鐘表才能實現。在《機巧圖匯》出版之前,有一本十八世紀初刊行的《唐土訓蒙圖匯》,里面詳細介紹了許多例如中國元代《農書》和明代《天工開物》中的齒輪裝置。其中有傳動齒輪,也有棘輪,還有橫軸豎軸轉換齒輪。這幾種輪系在我國古代都已存在久遠,于農業和水利工程中廣泛運用,而它們也被用在奉茶童子的設計中。

《唐土訓蒙圖匯》中所記錄的中國傳統機械,引自《中國科學技術史機械卷》

從元代到清代,倭寇在我國東南沿海地區的滋擾長達數個世紀。明代中期,我國的火器專家趙士禎曾用自己發明的“火箭溜”“制電銃”等大敗倭寇,不少抗倭將領制作軍械工程事跡也在歷史上有確切記載。盡管沖突不斷,但隆慶開關之政(1567)后,兩國恢復了正式的海上貿易,福州和長崎分別為通商口岸,不受鎖國令限制。至萬歷年間,沿海地區的走私還一度泛濫。

確切的證據出現在明人姜準的筆記著作《岐海瑣談》中。在第七卷二二一條,作者記錄了一則機械女仆的故事,從今天的角度看,分明就是奉茶童子的寫照:

山人黃子復,擅巧思,制為木偶,運動以機,無異生人。嘗刻美女,手捧茶囊(茶壺),自能移步供客。客舉觴啜茗,即立以待;橐返于觴,即轉其身,仍內向而入。又刻為小者,置諸席上,以次傳觴。其行止上視甌之舉否,周旋向背,不須人力。其制一同于大。刻木為犬,冒以真皮,口自開合,牙端攢聚小針,銜人衣裔,掛齒不脫,無異于真。

這一段曾被我國科學史家認為是“不可能的發明”,或者被誤當作是對傀儡戲的描述,因為當時溫州等浙東、閩東地區正興起一種源于唐代宮廷木偶戲的布袋戲(人形凈琉璃也與其十分相似)。然而,其隱含的重要信息則是另外兩個方面。一是其“不須人力”,無疑表明此物為自動機械,并非需要表演藝人操縱的關節穿線木偶,否定了它是傀儡戲道具;二是,此“奉茶美女”只是這位山人黃子復一大套發明的其中一件,他還能制作小尺寸的類似木偶,以及待客木犬,這符合物品在傳播過程中流散的常識,并且也解釋了前文所述,奉茶童子所缺乏的某種“背景感”。不過,更重要的線索是這則故事的后半部分,明確了此物的發明年代以及見證者們,這些似乎完全被科學史家們忽略了:

譚二華開府北徼,往依館谷。暫辭他往,扃其寓室,戒毋擅啟。譚之子欲搜其器,以究其術。啟門方進,輒有二蛇從榻下趨而相向,懼反不進。蓋伊逆料譚之子必檢行篋,故預設此以怖之耳。

譚二華乃明代抗倭名將譚綸,曾在溫州與戚繼光聯手三戰三捷大敗倭寇,在當地極負盛名,故作者未加以介紹,直接以其號“二華”稱之。根據譚綸的生平履歷,這里描寫的顯然是他在溫州巡視期間,駐軍在山民家中所遇之事,因此可以推斷年代在嘉靖三十七年到四十年之間(1558-1561)。這一時間點的確認至少可以說明兩個重要信息。其一,黃子復的發明比日本關于竹田近江的記錄,以及奉茶童子的書面記錄都早了一百多年,它有可能正是在其后不久的隆慶開關之后流往海外的;其二,當時歐洲的機械鐘表雖已傳入,但還未在中國普及,利瑪竇尚未抵達廣東,連葡萄牙傳教士也都僅限于澳門活動,說明此物所用機械原理大概率乃是“中國土法”,這也與上文所分析日本奉茶童子的特點相吻合,只因日本缺乏傳統機械遺產,又出現在記錄有時鐘制作的書籍中,因此不明白詳細內容的后人容易將其附會為借鑒了西洋鐘表原理之故。

再細讀文本,作者還為我們勾勒了一個充滿細節、栩栩如生,卻又符合現實的場景。譚綸的兒子本想趁黃子復不在,偷偷拿出木偶來玩,卻被他早已布下的蛇給嚇退。可見當時軍隊在山民中駐扎,又有倭寇流竄,能見到這套玩具的絕不止一人,因此發明者才小心翼翼地將自己心愛之物藏于箱內,不惜用蛇做防御,正是怕被人偷走或損毀。這段故事如沒有親歷者轉述,斷不可能寫得如此詳盡。

不止于此。作者還接著記錄了關于這位發明者的另外兩件事。一是有人用十兩黃金高價購得的一些古琴殘片,經黃子復之手修復,作者親眼所見,“聲音輕越、冠絕一時”。說明黃子夫對機巧之事極為擅長,且通音律,這也符合機械發明者往往有音樂天賦的常識(如航海鐘的發明者約翰·哈里森);二是他將黃子復與中國自動人偶的鼻祖偃師相比較,還舉了《夢溪筆談》所錄的一件宋代機關鐘馗之事,將黃子復放入了歷代機械人偶發明史的譜系里,足見其欽佩之深。《岐海瑣談》雖然并非正史,作者姜準也只是地方士紳,描寫之中或許有渲染夸張之嫌,然而,故事中的所有細節,都能與真人和史實對應,且日本奉茶童子的出現,也足見它已經并非“孤證”。姜準可說是黃子復唯一的知音,為他留下了這則記錄,才最終讓后人得以眼見為實。

《岐海瑣談》

從歷史上看,黃子復的設計思路其實也早有先例。隆慶年間的《山西通志》也記錄了一則類似的發明,而且年代更早,是唐代的機械女仆,其功能之豐富令人驚嘆:

馬待封為皇后造妝具,中立鏡臺??啟鏡奩,臺下開門,有木婦人手巾櫛至,后取巳,婦人即還。面脂妝粉,眉黛髻花等,皆木人繼送,畢,則門戶復閉。凡供給皆木人。

馬待封是由元稹等人整理的唐傳奇中的一位巧匠,其事大約在唐德宗年間(804)。此文描述的木婦人不僅要供梳子、毛巾、脂粉,還附帶一個可開關的匣子,功能幾倍于奉茶童子。有科學史家推測這一鏡臺也許是用水力驅動的,細節部分則由真人操控,因此認為它只是一個普通的活動機關,而非自動傀儡。

器物如人,也自有其宿命。奉茶童子真正大放異彩,已經是四百多年后,于東京國立科技博物館公開展覽的一九八二年了。當時阿童木、機器貓、奧特曼這些大眾親子產品獲得了廣泛的成功,但它們畢竟是些虛構角色。如果能有一件實物,向人展示日本歷來就擁有科學傳統,那無疑是最為合適的宣傳材料。“射箭童子”的形象是武士,不宜渲染,另一臺“書法童子”又和歐洲的“寫字男孩”過于接近。于是,一個被人遺忘的自動傀儡,這才身逢其時。它的構造圖被一位工程院研究員在故紙堆中發現,最終得以復原。后來,日本科普雜志《大人的科學》出版介紹此物,并量化生產了可拼裝模型,將材料改為廉價的塑料齒輪和碳鋼發條,又使得奉茶童子迅速得以傳播,并成為當今十分具有文化代表性的機械玩具。二○○四年,日本一部口碑極高的科幻動畫電影《攻殼機動隊II:無罪》在美國上映,其中就出現了奉茶童子的身影,還配有世阿彌的名句“生死去來,棚頭傀儡;一線斷時,落落磊磊”,為其登場添足了禪宗意味。二○○五年,又一件由現代人復原的精美作品被大英博物館收藏,只是與兩百多年前的《機巧圖匯》原稿放在一起,很容易使人誤解它是文物。到了二十一世紀初,日本已能和美國一起進入機器人制造的高精尖領域,從文化影響力上說,奉茶童子或許也功不可沒。

現代復原的奉茶童子

可見,日本奉茶童子的“光輝歷史”,其實是在當代的國際化敘事中得以完成的。至于它的真正來源究竟是否如筆者所考,也只能是信者自信了。

道之辨

中國古代文化中關于“人造人”的歷史源遠流長。從女媧仿照自己摶土成人、嫦娥偷藥奔月的神話,到先秦《列子·湯問》中記載的偃師制作自動人偶取媚于周穆王,西晉《傅子》中記載的百戲女樂,再到唐代《朝野僉載》所記會自動勸酒的女伎,等等,形成了一個比較完整的從萌發到制作的歷史譜系。隨著考古學物證和科學史家近年來對古代機械水平的重新整理和審視,發現這些曾被視為荒誕不經的故事在某些條件下,確實具備發明的可能性。

然而除了科技史上的意義,我們還能發現這些“人造人”隨著思想觀念、社會形態的轉變而發生了重大變遷。上古時代,“人造人”的傳說常與仙術相關,有著濃厚的道家色彩;到了中古及以后,“人造人”幾乎都以仆役的形象出現,包括黃子復的“奉茶美女”也是如此。對禮儀無用,對君主無用,或對軍事農耕生產等無用的發明,即便被做出來,也不會得到足夠的認可和妥善的傳播。歷史上那些“犄角旮旯”的小玩意如傘、風箏、木鳥等的發明者,在儒家社會中找不到容身之所,都被后世文人附會到了魯班、墨子等人身上,仿佛要為它們的存在獲得某種“物以載道”的社會合法性。

在道家思想里,人體的各部分都可以與大自然中的一切相對應,因此“人造人”作為人體的擬態,也顯示出其與人類相對的功能特征。這一古老而樸素的觀點發展了中國古代的醫學、生理學和養生學,它們都基于一種關于宇宙整體論的思維模型,認為世界是一個由許多力量互相作用的混沌綜合體,是歷時性的,運動發展的,因此大致以陰陽相割,隨時間進行演化。除人以外,鳥獸草木,凡有生命者,亦無不受此原則的牽制。古來養生之道也推崇合理運動對人體所起到的調節作用,產生了太極拳和各種經絡氣脈運行的文化。這在形式上似乎有些類似于十七世紀笛卡兒的機械生命論。笛卡兒不僅借鑒了古希臘的身體—機器類比觀念(如亞里士多德曾將花園里的灌溉系統比作人體的血液循環系統),也沿襲了中世紀的經院派哲學的觀點(天主教思想中,這一觀點顯現為基督的“道成肉身”)。他認為,動物機器好比風箱、火爐以及噴泉,因此動物內部的機械運動也可以類比為造物主將人作為靈魂的容器,這與他的核心思想即靈肉二元論的完善是密不可分的。誠然,中國古代也早已有身體與靈魂、器與道的辯證關系思考,從傀儡戲文化中就可見一斑。然而,這種思想很容易被指摘為某種虛無主義,且也并未推動廣義上的科技發展。因此可見,中西方對于機械運動—生命的概念還是有著本質上的區別。

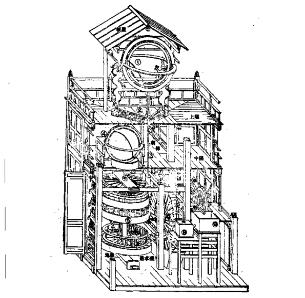

對于中國古人研究的這種運動,恐怕還是要從古代天文學說起。上古時代以來,研究天體的運動就已經是相對其他學科最為深耕的領域了。它的演算基于長期經驗式的數據歸納,一代代天文學家不斷地精確化他們觀察的結果。從東漢的張衡到唐代的一行法師,再到北宋宰相蘇頌在前人基礎上創制的水運儀象臺,實際上都體現出中國人對歷時性科學—代數的持續研究,只不過運用在天文學上最為成就斐然。水運儀象臺中的關鍵部件“擒縱器”被認為是世界鐘表發明史上從水力轉向機械的重要過渡階段。

水運儀象臺復原圖,引自王振鐸《科技考古論叢》

天文學的獨樹一幟并不僅僅是因為它代表某種宇宙觀,或是有農業水利之實際用途。能使它長期得以發展的另一關鍵社會因素是它始終為帝王所用。古人認為,天文觀象預示帝王權力的發展,即天意的啟示。星宿軌跡不僅是自然界的刻度,也是社會運行的密鑰。既然天決定著人,天子當然也就決定著人子。因而此領域的科學實踐,最終亦被帝王落實到對社會和人的管理上,也被用以維護統治的儒術所吸收。所以,“運動”之于中國古代的思想,從根源上就不是針對個體生命的,而是一個相當包羅萬象的系統,其中有物理的,也有人理的,有超驗的,也有經驗的。由于有著對“天意”觀念的極大泛化,人的運動被僅僅看作了符合其規律一個齒輪。而人造之人,人造之機械,自然也屬于這個整體之中。所以,如水運儀象臺這樣的科研儀器,除了在實際的天文運算用途之外,也必然有社會、哲學等層面的象征和隱喻作為其顯著特征。

相較而言,西方對于“人造人”的科學思想剛好展現的是另外一幅圖景。李約瑟曾將中國和歐洲的科學分別形容為代數思維與幾何思維。他曾在多次演講中提到,中國的科學思想自古以來便是一種“有機唯物主義”,相信現實中的事物會引起“廣泛的共鳴”;而古希臘人則有一種追求超自然理想圖景的欲望,以萬物作為可供闡釋的模型。對西方人而言,近代科學正是脫胎于古代數個世紀的哲學、神學思想的積淀。經歷了動物機械論,笛卡兒最終發現,鐘表的工作原理是更為貼合歐洲幾何思維的可理解性的,自此他確立了“世界只是由運動的物質構成的”這一觀念。伏爾泰受此影響,也提出了“生命在于運動”這一被廣泛接納的啟蒙箴言。然而我們應該注意到,這時歐洲人所說的“運動”已經和中國人說的有深刻區別了。

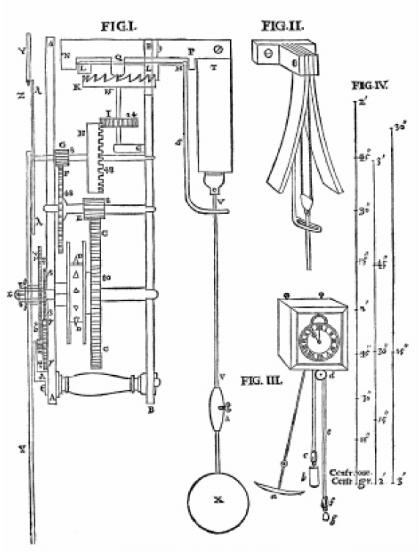

歐洲人所意識到的生命運動,是一種人體機能的“自動化”,而非中國古代認為運動乃由大自然甚至于“時運”這類頗為虛玄觀念所引起的“被動化”。歐洲人的這種自動化思想,始終穩定地推進著西方科技的發展。十七世紀以前,科學家、醫生和哲學家們曾長期地爭論心臟到底是水泵還是熔爐,對于人體和萬物動力來源的求索最終促進了“力學”這一分支的發展。也因此,通過自動模型例如惠更斯“鐘擺”的發明,到牛頓的經典力學定律,西方人才在數個世紀的求索中完成了關于宇宙運動原理的機械圖景。

克里斯蒂安·惠更斯的鐘擺模型圖,《鐘擺論》,1673

由此可知,力學研究恰恰是中國古代科學盡管達到過很高的水平,但始終存在的某種系統化空缺。明代天啟七年(1627),一本系統介紹西洋力學基礎知識的《遠西奇器圖說》在揚州刊行出版。牽頭人都是具有較高科學素養的傳教士如湯若望、金尼閣等人。具體執行則由德國傳教士鄧玉函口述,明朝進士、制器奇人王徵翻譯和繪圖。王徵在翻譯此書之前,就已憑借自己的創見發明了虹吸裝置、自行車雛形裝置等。雖然這足以證明中國本土是存在類似的機巧研究傳統的,然而,這種基于經驗式的發明最終沒能導向對力學的學科化認知。王徵是一個深刻受到西方思想影響的人,他聽說古希臘的阿基米德,曾設計過一種玻璃制成的渾天儀,精美絕倫,計算準確,又能使用杠桿以小博大,將巨輪推入海中,讓他無比欽佩神往。他在四十五歲時加入了天主教,由此獲得翻譯此書的因緣。在書中,他將力學翻譯為“力藝”,并懷著深切的熱忱,表明自己將盡量編匯那些基礎和重要的知識,力求把圖片畫得詳盡明白,使得不識字的工匠也能掌握,以便“造福于萬民”。

除了哲學思想的根源性辨析,我們從社會因素中亦能尋找機械力學必然在歐洲發展的原因。古代中國有得天獨厚的農耕地理環境與豐富的自然能源,所以在機械工程方面,并沒有迫切尋找可替代能源的需求。回到上文中所提到對于機械仆人的發明便也不難發現,中國古代發明自動機械的主要目的是作為服務業和娛樂業的補充,沒有人想到過這樣的發明可以代替人類,產生更廣泛的社會功效。相對的,在歐洲社會,一種可替代人類的、均衡的、持久的動力源始終是科學家重大的研究方向。從鐘擺代替敲鐘人開始,自動力機械不僅能夠公平穩定地體現上帝意旨,更主要是為航海貿易和交通便利所需,對王權和領土的擴張有實際用處。也因此,自動機械人對于歐洲來說,是一種更聰明、更強大的人工智能。從科學功利角度看,這確實比僅用于服務和娛樂的機械奴隸包含更多的進取意義。

西方文化中,機器人的永生不死,也經歷了從古時體現王權的威嚴,到對中世紀時對“神跡”的顯現。八世紀的巴格達大門上矗立著四尊風力驅動的雕像:一個手持長矛的騎手,風一吹就能攻擊敵人。十六世紀時羅馬皇帝派人做了一個機器修道士,目前存有的兩三件原物還能正常運轉。它高約四十厘米,由鐵制發條驅動,會走來走去,右臂在胸前擺動,左手可以舉起木制小十字架和念珠,還能轉頭、點頭、翻白眼,口中念念有詞,并不時地把十字架放到唇邊親吻。這些都是歐洲自動機械人偶的悠久譜系中令人難忘的發明。

然而,物極必反,當“進取”走向了極端,機器人便成了失控之因。進入十九世紀以后,雪萊夫人筆下出現了“人造人”弗蘭肯斯坦,開始向世人彰顯它可怕的破壞力。雖然對于“人造人”的“瀆神”之論,在西方的歷史或許與機器人的發明一樣古老,曾有許多機器人作品被憤怒的主教下令銷毀。然而隨著人文主義的覺醒,人類對于制作模仿自己的造物的執念,還是占了上風。在一九二七年的德國電影《大都會》中,導演弗里茨·朗向我們展示了一具渾身接滿電線,如同雅典娜般存在的女性機器人,她以無堅不摧的形象控制著大型機械車間內不斷被送入的人類奴隸。從此,“人造人”終于開始越界,在高度發展的人類社會圖景中呈現出可怖的一面。電影顯示出人類內心深處的噩夢,即機器人將統御一切,人類最終被自己的造物所取代。

電影《大都會》中的機器人

伴隨著計算機技術加速度式的發展,如今的人工智能早已擺脫了十八世紀機械力學的束縛,連力學本身都早已量子化。現代機器人需要的數學運算由龐大的服務器夜以繼日地迭代著,再以大工業生產的方式集中于芯片上,罩以航天技術材料,已滲透在當代生活的方方面面。它們甚至已經不需要具備人的形貌特征了,也不再是人類自我人格的投射,而是神經網絡、肢體乃至感知的延伸。如果我們把每部智能手機也看作一種人工智能(從軟件技術角度確實如此),那么人類早已開啟了一切肉身都將數據化的歷史。當一九九九年的電影《黑客帝國》提出肉身或許根本不存在,我們所有的知覺都來自于“缸中之腦”接收到的信號時,仿佛正是對古希臘人認為有某種超越人類肉體而存在的形而上力量的當代物質化還魂。于是今天有一種流行的悲觀論調是,人工智能對人類的取代不會發生,因為人類本就并非“實在”之物。

顯然,當人工智能被廣泛地接受和“濫用”后,已迫使西方文化開始解構人類的客觀實在性。“進取”走到了今天,似乎已經變成了某種反噬。于是,當我們再去回溯中國古代那些看似“消遣”和“消極”的自動傀儡,倒像是在展示某種人類與“人造人”的和諧共存之道。這些精巧的玩意由于錯過了一整個大時代,反而被歷史妥善地鑲嵌于過去那超級穩定的社會結構之中。如果我們暫時忽略其中的封建統治的保守意味,而把它們看作是以和平與秩序為最高宗旨的社會理想,是一種人工智能與人類之間可以存在的親和性,那它或許代表著一種制衡與補給,而非沖突、挑釁或征服。這或許正是一種“以不進為進”的古老智慧對今天仍有啟示的地方,能夠警醒已經過于依賴自動化技術的現代人,化“器”之干戈為“道”之玉帛。

參考書目:

姜準《岐海瑣談》,上海社會科學出版社2002年;

王徵《奇器圖說》,雷釗譯著,重慶出版集團2010年;

李約瑟《文明的滴定》,張卜天譯,商務印書館2016年;

陸敬嚴《中國古代機械復原研究》,上海科學技術出版社2019年;

楊·戴克斯特豪斯《世界圖景的機械化》,張卜天譯,商務印書館2018年;

杰西卡·里斯金《永不停歇的時鐘》,王丹、朱叢譯,中信出版集團2020年;

盧嘉錫等《中國科學技術史·機械卷》,科學出版社2000年。

本文首發于《書城》(2022年3月號),澎湃新聞經《書城》授權刊發。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司