- +1

王振忠:徽州文書與中國史研究的新進展

(一)

2017年6月3—4日,復旦大學歷史地理研究中心和安徽師范大學歷史與社會學院合作主辦了“徽州文書與中國史研究”學術研討會。此次會議邀請到國內14家單位將近30位學者,共征集到27篇論文,圍繞著“徽州文書與中國史研究”展開討論。

3日上午的第一個報告,是李琳琦教授所做的《安徽師范大學館藏徽州文書述介》。該報告回顧了安徽師大收藏徽州文書的歷史以及館藏徽州文書之主要特色,并介紹了近年來安徽師大“徽學”研究團隊對徽州文獻資料的整理情況。

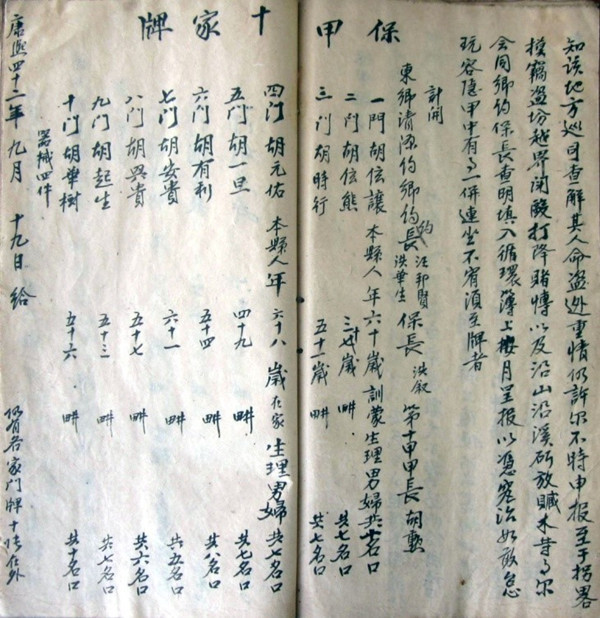

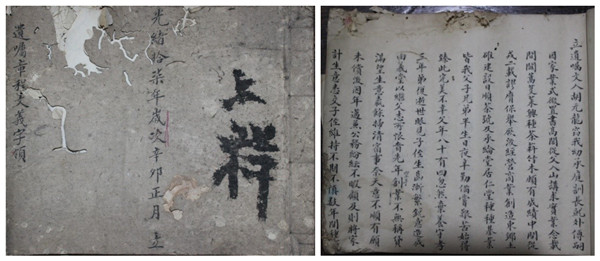

以往,學術界對安徽師大所藏徽州文書所知甚少。管見所及,僅有個別學者(如畢業于該校的陳聯)抄錄過其中的部分資料。直到將近十年前,由周向華編的《安徽師范大學館藏徽州文書》出版,學界才對該校文書收藏的基本概況有所了解。此后,李琳琦教授主編的《安徽師范大學館藏千年徽州契約文書集萃》于2014年出版,其中收入了一些珍稀文書,頗為引人矚目。如《清光緒年間祁門縣十五都一圖保甲冊》和《清光緒年間績溪縣南鄉九都保甲冊》,是晚清時期編制保甲形成的戶籍文書,相當稀見。對此,2015年,安徽師大的劉道勝教授,曾結合友人收藏的光緒刊本《祁門縣二十二都戶口環冊》,對清末的保甲編制與村族社會治理,作了頗為細致的探討,具體而微地呈現了清末徽州保甲編制之實際運作與村落社會的實態。此一研究,以第一手的新史料推進了相關研究。也以更為具體的學術成果,讓學界了解到安徽師大所藏文書的學術價值。

關于這一點,此次暨南大學黃忠鑫副教授提交的論文《明清婺源鄉村行政組織的空間組合機制》一文,也從另一側面加以證實。在該文中,黃忠鑫利用的核心史料也是安徽師大收藏的文書抄本。此一題名為“入清源約出曉起約敘記”的珍稀抄本,極為詳細地記錄了明清鄉村行政組織的演變過程。據此,黃忠鑫探討了圖甲的設立與構成、鄉約差役之日常運作、保甲的編排與輪充等問題,指出:“婺源鄉村行政組織以‘圖’為頂點,將圖甲(里甲)與保甲、鄉約有機結合起來,構成了多種空間組織形式。‘甲’在其中扮演了十分關鍵的角色。這類組織的本質是差役,民間社會在組合過程中形成了注重負擔公平分配的運作機制。”該文以歷史地理學的研究方法,將制度史與社會經濟史相結合,較大程度上推進了縣以下區劃和組織研究的深入,對明清賦役制度史的研究,也有著重要的學術價值。

在此次會議上,利用安徽師大收藏的徽州文書所作的報告,還有江蘇省社會科學院的王裕明研究員。他在《永樂四年祁門李務本賣田地赤契的幾點思考》一文中,考察了安徽師大圖書館所藏《永樂四年祁門李務本賣田地赤契》和《永樂八年祁門李務本賣田地赤契》,通過比勘,他發現兩份契約的內容除了時間之外基本相同。此外,北京大學圖書館也藏有永樂四年、五年、八年的李務本賣田赤契。作者認為,《永樂四年祁門李務本賣田地赤契》是一份偽契,若綜合其他文書可以推測,該份偽契可能是在宣德年間謝能靜與李務本后代訴訟時所偽造的。此一研究提出了偽契辨別的問題,涉及到明代社會經濟史上一系列的問題,這也從一個側面印證了安徽師大所藏徽州文書的重要價值。

(二)

從上個世紀50年代以來,徽州文書經歷了數度大規模的發現,但類似于此前“藏于深閨人未知”的珍稀文書尚有不少,近年來才陸續受到學界的發掘與利用。日本熊本大學文學部的伊藤正彥教授雖然因故未能到會,但他提交了《從〈丈量保簿〉與〈歸戶親供冊〉看萬歷年間徽州府休寧縣二十七都五圖之事產所有情況》的學術論文。該文主要根據中國大陸珍藏的《休寧縣二十七都五圖丈量保簿》和《萬歷九年清丈二十七都五圖歸戶親供冊》兩份文書,細致整理了明代休寧二十七都五圖魚鱗冊和歸戶親供冊的信息,提出了不少新的見解。他認為,在明代的休寧縣,魚鱗冊之刊印和定向銷售,得到了官府的授權。他還發現,魚鱗冊與歸戶冊之間存在著畝制、成書時間先后等差異,這有助于我們理解兩種冊籍在基層社會的具體功能。在會議上,黃忠鑫代為宣讀、點評了此文,并就論文所涉的不同看法,在會前與伊藤正彥作了通信溝通、交流。黃忠鑫認為:從土地清丈(魚鱗冊編纂、獲得更新的土地信息)到稅額確定(歸戶冊編纂、確定稅畝),中間存在著時間差,這對于普通農戶的土地交易、制定契約、推收稅糧存在著什么樣的影響,仍有待于進一步的探討。另外,若能從空間角度討論賦役冊籍登載土地的分布情況,并在休寧縣分都地圖上予以可視化展示,或許會有更好的效果。

上述這些文書,基本上都是上個世紀五六十年代由屯溪古籍書店賣往全國公藏機構的徽州文書。近年來,隨著中國學者田野調查的廣泛開展,一些尚存民間的契約文書也進入了學界的視野。在這方面,有數篇論文利用到新發現的徽州文書。例如,筆者通過對幾份新見契約文書的解讀,探討了十八世紀江南著名藏書家汪啟淑的商業經營與社會生活,從中看到:乾隆時代的徽州鹽商,紛紛在江南求田問舍,他們通過租售鹽引,逐漸成了憑借根窩獲利的寄生階層。也正因為如此,他們的藝術成就引人矚目。以收藏家、篆刻家著稱的汪啟淑,同時也是鹽商、典當商和出版商,甚至也被后人視作自成一派的醫家。這些不同的側面,反映了盛清時代徽商“賈而好儒”的性格特征及其在文化上的諸多建樹,其影響一直延續到近現代。由于在迄今尚存的徽州文書中,土地契約占絕大多數,而有關商業方面的契約文書并不多見。但在汪啟淑的相關文書中,不僅有涉及鹽業經營的契約,還有一些與桑梓故里相關的土地契約、分家文書。據此,我們可以深入探討鹽商的經營活動和社會生活,考察徽商由盛轉衰的過程,故而彌足珍貴。

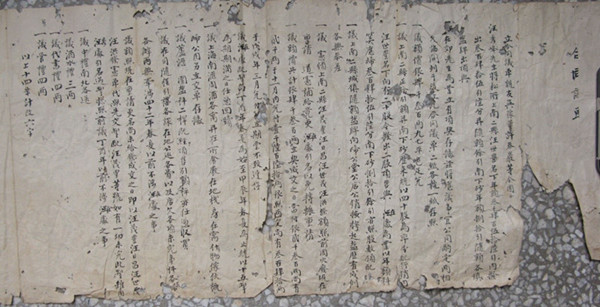

類似于汪啟淑鹽業經營這樣的文書,近年來在皖南還有不少發現。例如,《光緒十七年胡上祥立遺囑章程文》和《民國五年胡元龍立分關書》,是在祁門縣貴溪村新發現的祁紅創始人胡元龍的分家書。該兩冊分家書詳細記錄了19世紀50年代至20世紀前期胡上祥、胡元龍父子兩代半個多世紀的商業經營歷程,是商業史和區域史研究的珍貴文獻。以此為核心史料,安徽師大的康健博士,對祁紅創始人胡元龍之商業經營及其困境,做了頗為細致的探討。他指出:胡元龍父子商業經營的資本來源于借貸,屬于小本起家者。他在商業經營中善于利用民間互助性質的會社組織進行融資,從而形成茶葉、瓷土、水碓、山林等多途并舉的綜合性產業結構,實現了規模化經營。但因其時代局限及缺乏新的商業經營機制,最終只能走向衰落,未能向現代化工業生產轉型。胡氏父子數十年的艱苦創業歷程,全景式地展現了近代祁門茶商的商業經營和日常生活圖景。

近年來新發現的徽州文書,除了與徽商活動相關的文書之外,還有不少則是研究徽州區域社會變遷的重要資料。例如,在清代,棚民與徽州的社會經濟、生態變遷關系密切。早在上個世紀七八十年代,馮爾康、葉顯恩、楊國楨等前輩學者,都曾爬梳過徽州棚民的基本史料,并據此認為:棚民開發了山區,但也引起地方社會和生態環境的變遷。近數十年來,隨著社會史、生態史研究的深入,棚民問題再度引起史學界的重視,不少學者都發表過相關論文,進一步探討社會控制、地方應對機制、生態環境變遷等相關問題。不過,除了使用的資料有所擴充之外,所論述的問題及其基本結論,并無太大的變化。這當然是受制于資料的不足或類同,特別是在概述性的描述之外,缺乏具體而微的個案史料。值得注意的是,在此次會議上,安徽黃山學院劉芳正博士,以新發現的休寧周家源棚戶家族文書為中心,對清代徽州棚民個案作了較為細致的研究。他指出:“棚民是清中期內遷徽州移民中的重要一支,在其遷徙徽州的過程中曾受到地方社會的抵制,乃至發生多起驅棚事件。盡管如此,還是有棚民在徽州生根,周家源文書為我們展現了這樣一個棚民家族的徽州生活史。王楊家族在休、歙比鄰的中間夾縫地帶,通過土地交易,獲得周家源周邊山地的合法土地權,進而獲得合法居留權利。同時,他們也借助宗族血緣紐帶和婚姻網絡,王楊家族不斷開拓自己的生存空間,繁衍生息,形成了獨特的‘方言島’現象。”作為棚民,他們即便在徽州生息繁衍了數百年,卻始終游離于徽州社會之外。此一研究,以全新的資料,較大程度上推進了徽州棚民的研究。

(三)

除了新見的公藏機構收藏及田野調查所獲文書之外,已經出版的一些文書史料,仍然有認真研讀的必要。例如,上個世紀90年代初出版的《徽州千年契約文書》(中國社會科學院歷史研究所編)中的不少文書,迄今仍未得到很好的研究。其中,胡廷卿收支賬簿,雖然早已收錄于《徽州千年契約文書》清民國卷第14至18卷,包括光緒七、九、十一至三十四年間所立《收支總登》、《進出流水》、《進出總登》等收支賬簿,光緒十一、十七、二十二、二十七、三十一年所立《春茶總登》、《采售茶總登》等采售茶葉賬簿,以及《光緒二十六年祁門胡氏祠會<收支總登>》,合計將近30冊。直到近年,方才得到多位學者的重視,他們相繼發表了多篇研究論文。而提交本次會議的論文中,就有安徽大學董乾坤博士所撰《晚清塾師的日常生活空間》。作者通過對胡廷卿生活的各級空間地名之細致統計,探討了五口通商后的區位格局以及經商傳統,具體分析了影響生活空間的現實因素以及形塑生活空間的途徑等。此文師承其碩士導師劉永華教授對排日賬的相關探討,從空間分析的角度切入徽州賬冊之研究,可謂另辟蹊徑。

針對現有的徽州文書,南開大學卞利教授結合其他地域的文書,探討了明清土地買賣中的“找價”及其“找價”文書。他指出:“從明清時期田宅和土地等不動產買賣交易中‘找價’民間習慣法與國家制訂法之間的矛盾、沖突,到最后國家法向民間習慣法的妥協與讓步,明清兩代統治者事實上已經完成了國家與社會關系的整合,從而在一定程度上,維護了社會尤其是鄉村基層社會的穩定,強化了自身的統治。”在對習見的土地契約之研究中,也有學者借助技術手段,希望以新的方法加以系統性分析。在這方面,上海交通大學歷史系的趙思淵博士,就利用該校《中國地方歷史文獻數據庫》收錄的歙縣契約文書,通過檢索、統計,對1650—1949年歙縣田面權買賣契約形式之演變,作了長時段的分析。他認為:“契約形式反映了鄉村土地市場中的權利觀念,這種權利觀念是基于一定的經濟秩序與倫理形成的,這是迄今鄉村地權結構研究中尚未充分予以重視的問題。”

除了對契約類型的研究之外,徽州文書中涉及的具體數字,也受到與會學者的關注。對此,劉道勝教授有所總結,他認為,費孝通先生有“文字下鄉”的說法,但在徽州,除了“文字下鄉”之外,還有“文字在鄉、數字在鄉”的問題。筆者也深有同感,在傳統時代,徽州人由于產權交易的頻繁,田稅的推收過割,以及商業利潤的計算等,絕大多數人的一生都與數字結下了不解之緣,所以“徽州算盤”之說聞名遐邇,《算法統宗》一書在明清時代能風靡東亞,這些都不是偶然的巧合。數字問題在傳統時代與一般民眾關系密切,為平常日用所不可或缺,但對當代的學者而言,留存下來的相關文書,如何看懂、讀透卻顯得相當吃力。令人欣慰的是,近年來已有一些學有專精的學者悉心鉆研,頗多斬獲。例如,安徽省博物院的汪慶元研究員,就利用館藏優勢,長期關注魚鱗圖冊研究,卓有建樹。他在此次會議上提交了《明清土地數字性質探微——以徽州府為中心》一文,細致辨析了魚鱗圖冊登記的土地數字、清代的畝制與計量,指出:清代徽州魚鱗冊登記有土地的積步和稅畝,積步為丈量所得,是土地幾何面積;稅畝據“畝步則例”換算而來,是承擔賦稅的土地面積單位。徽州魚鱗冊記和地方志統計的土地數字,從微觀的一個丘塊、一個“圖”的總數到一縣的區劃范圍,其土地數字均為實際丈量所得。魚鱗圖冊登記的具體土地數字,證明何炳棣先生“明清的土地數字為納稅單位”之論斷具有片面性。同時,明清240步的標準畝制從未改變,而折畝是為了土地計稅的需要,每畝大于或小于240步標準的計算方法,是各地為了符合朝廷賦稅份額而采取的權宜之計,將其稱作“地方性畝制”并不確切。在明清土地賦役研究中,此前學界有關“實畝”與“稅畝”的區分,在概念上并不準確。此外,黃山學院的馬勇虎教授,對收藏于安徽省檔案館的《萬銓布號盤簿》作了細致的辨析。這些,都是明清史研究中的專門之學,也是經濟史研究的一項基礎性工作。

在此次會議,還有一些論文涉及多種史料的互證。中國社會科學院阿風研究員,主要以明代徽州府祁門縣王源謝氏家族在嘉靖年間編纂的《王源謝氏孟宗譜》為例,說明當時族譜采輯史料的一些基本原則。他在《<王源謝氏孟宗譜>的史源考察》一文中指出:在有關區域社會的文本史料中,地方志與族譜是兩種最重要的基礎史料。民間編修的族譜作為一種私籍,大多奉行“書美不書惡”的準則,在采輯各種文本史料時,也缺乏明確的區分。不同族譜的史料價值良莠不齊,后人在使用時必須做史源學的考察,不能直接拿來就用,但也不能完全排斥族譜中的史料。一般說來,如果有文書印證,族譜的史料可信度就更高。之所以選擇《王源謝氏孟宗譜》作為考察對象,是因為相關的各類史料很多,可以相互印證,能較好地辨析該部族譜的學術價值。

與族譜史源的考察相對應,劉道勝教授則分析了另一種基礎史料。在《明清徽州的民間捐輸:兼論方志“義行”的書寫》一文中,他結合民間文書的個案分析,指出:自宋代迄至明代中葉的徽州方志,義行之書寫非常簡單。而從嘉靖之后,義行的書寫越來越多,這與商業的發達、宗族之興起皆有密切關系。徽州商人藉由義行而登入志書,盡管在由明至清日益多見,但在傳統社會,商賈“可光竹帛”的空間仍屬有限,只有身份與財富相結合,方能進入方志記載。

(四)

除了對徽州文書的專題探討之外,此次會議還涉及到中國史研究中較為廣泛的議題。在各場討論之后,唐力行教授應邀做了特別發言。他高度評價了會議的主題“徽州文書與中國史研究”,認為研究徽州文書的落腳點應當是中國的整體歷史。在報告中,他還結合自己此前出版的《延續與斷裂——徽州鄉村的超穩定結構與社會變遷》一書,談了個人對中國歷史長時段研究的一些認識。他特別強調社會史研究“眼光向下”的問題,希望與會的中青年學者能更多地利用獨具特色的徽州文書,深入探究中國鄉村社會的生活實態。

此外,安徽大學劉伯山教授、安徽省社會科學院陳瑞研究員,都結合個人的實際經驗,分別就民間文書的價值及其利用作了分析。江西師范大學廖華生副教授,通過對族譜家法族規的統計、分析,探討了徽州士紳與明代鄉族自治的多元性。黃山學院馮劍輝教授對《中國家譜總目》徽州家譜條目的詳細辨證,為學界更好地利用《中國家譜總目》研究徽州家譜,做了很好的基礎性工作。安徽師大梁仁志副教授對清代民間公項經費存典生息的再探討,深化了商業與公益的相關討論。安徽大學張小坡副教授、復旦大學李甜博士則分別探討了近現代的同鄉組織和同業組織,這些,皆反映了近年來徽學研究關注更長時段歷史變遷的動向。

現存的徽州文書雖以明清時代為主,但宋元時代也有不少遺存,而且,要了解明清時代的社會歷史,必須上溯到宋元時期甚至更早。此次會議有兩篇論文追溯至宋元時代,其中,香港浸會大學的郭錦洲博士師承科大衛教授,他提交的論文明顯帶有“華南學派”的色彩。郭錦洲在《宋明時期的祖先祭祀和地方社會》一文中,希望解釋明朝中葉徽州的祠堂是建立在怎樣的舊禮儀基礎上演變而成。為此,他首先分析了自宋元迄至明代徽州人祖先觀念的嬗變(即祖先與神明之間的關系),進而探討明代里甲戶籍制度與祖先觀念的變化。他認為:因為編修譜系,決定誰是祖先時,要考慮的是王朝制度上的編戶齊民和賦稅制度。最后,他還談到祖先與控產問題,指出:從神廟到祠堂的過程,也是反映徽州從神明社會轉變到宗族社會的過程。徽州獨特的宗族禮儀,是明代中葉自神廟祭祀的傳統中蛻變而來。關于宋元時代的區域社會,上海交通大學的章毅副教授,通過對新發現的元代史料《新安忠烈廟神紀實》史源之追溯,對汪王信仰作了頗為深入的分析。他認為:徽州著名的汪王信仰肇興于北宋,最初是一個邊陲豪強的形象,但在南宋朝廷的不斷敕封下,經歷了正統化的過程,其受敕封的規格也在不斷提高,最終成為忠義武神。徽州最早的宗族建構,是宋代對汪王神的建構——南宋對汪王神屢次敕封所自然形成的家族譜系,成了后代重要的文化遺產,這與宋代徽州地方士大夫崛起以及南宋徽州地緣政治之嬗變密切相關。及至元代,汪王信仰進一步呈現出“行祠化”的特征,一些汪王廟還與祭祀祖先的祠堂建在一起,呈現出一種“宗祠化”的傾向。此一趨勢,反映了元代后期士大夫的宗法意識和理學觀念的發展。該文提出的一些重要觀點,對于我們反思流行成說,重新思考神明、宗族與譜系建構等一系列的問題,頗多助益。

在會議的最后一場,專設了博士生論壇,共有四位年輕學子做了發言。其中,復旦大學的周炫宇,利用田野考察所獲“胡景隆春牌號藥店”的商業文書,對近代徽州國藥業的經營文化加以探討。而安徽師大的郭睿君、王玉坤、祝虻,則分別對中人、汪士鐸和明清徽州宗族組織化作了較為細致的分析。對此,復旦大學鄒怡副教授和黃山學院馮劍輝教授,逐一評點了上述諸文。四篇論文雖初露鋒芒,但從總體上看皆不尚空論,體現了徽學研究領域扎實的學風傳統。

(五)

徽州文書是迄今所知國內為數最多的民間文書群,不僅數量龐大,而且還以其類型多樣、內容豐富、持續時間長久而聞名于世,這是國內任何其他區域文書所無法比擬的。

從上個世紀50年代以來,徽州文書經歷了數度大規模的發現,迄今仍層出迭現。應當說,最近二十年,徽州文書對中國史研究的學術貢獻有目共睹。如所周知,徽學的核心是社會經濟史,沒有社會經濟史就沒有徽學。近年來,宗族研究、黃冊研究、魚鱗圖冊研究、徽州都圖里甲制度研究等,都涉及明清社會經濟史上最為核心的問題,徽州文書新史料的利用,大大推進了相關的研究。此外,迄今已碩果累累的徽商研究,在宏觀描述幾近飽和的情況下,徽州文書之深度發掘,仍然是推進相關研究的重要支撐。與此同時,歷史地理、社會文化史、歷史人類學的研究,亦備受相關學者的重視,在這方面,也可望取得重要的突破。

最近二十余年,徽州文書之大批發現、整理和出版,極大地改變了明清史研究的史料環境。以徽州文書為中心的研究,理應對南宋以來(特別是明清時代)中國史研究的深入做出更為獨特的學術貢獻。這也對利用徽州文書的研究提出了更高的要求,與會的多位學者都指出,我們需要認真研讀舊史料,并利用層出迭現的契約文書,討論新問題。但如何在前輩學者豐碩的學術成果基礎上,超越自我、超越以往的研究,仍然具有極大的挑戰。

筆者在大會的總結中指出:此次會議之所以冠名為“徽州文書與中國史研究”,首先考慮到的是徽州文書在上個世紀八九十年代是明清史研究中的珍稀文獻,只有少數學者才有機會接觸到。而在21世紀的今天,徽州文書已成為研究者案頭常見的資料,以徽州文書為中心從事明清以來的中國史研究已蔚然成風。特別是最近十多年,徽州文書之發掘、整理和出版,出現了許多新的史料,這對于中國史研究是一個極大的資料寶庫,而我們的研究卻遠遠沒有跟上。因此,有必要以此為中心予以特別的關注。與此同時,我們也應當清醒地意識到——以徽州文書為基本史料的研究,絕非僅僅著眼于徽州地方史,而是為了透過徽州研究,深入了解傳統時代的中國社會,立足于徽州區域研究提供的豐富內涵,深化對整體中國的認識,解釋中國的大歷史。有鑒于此,我與會議的另一發起人劉道勝教授商議,將此次會議定名為“徽州文書與中國史研究”。

會議最后達成共識,今后將由國內各相關高校輪流舉辦專門的徽州文書研討會。本次會議前后,經過多方商議、征詢,決定將于明年3月由安徽師范大學承辦第二屆“徽州文書與中國史研究”學術研討會。我們希望通過持續性學術會議的召開,重現上個世紀90年代徽州研究的盛況,定期交流學術信息,與學界同好相互切磋學問,以共同推進中國史研究的拓展與深入。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司