- +1

傅申的書畫鑒定與他的藝術史十二講

《傅申書畫鑒定與藝術史十二講》新近出版,匯編整理了傅申于2015年在浙江大學舉辦的為期45天的“中國書畫鑒定與藝術史”系列講座中最重要的12場演講錄音,是對傅申先生書畫鑒定與書畫史研究成果最新集合,涉及的作品早至傳唐懷素《自敘帖》,晚至清乾隆《御筆盤山圖》。

2015年春天,知名中國藝術史學者、臺灣大學藝術史研究所教授傅申先生應浙江大學藝術學系邀請,受聘擔任浙江大學客座教授,并在浙江大學開啟了為期45天的“中國書畫鑒定與藝術史”系列講座。此后,傅先生受邀在中國美術學院、南京藝術學院、天津美術學院、中央美術學院、清華大學、故宮博物院、魯迅美術學院、吉林大學等全國各地院校和科研機構巡回演講。是年秋季,傅先生又折返四川省博物院、四川大學等地講學。期間,還漂洋過海,遠赴美國加州、日本新潟等地演講。一年時間內,傅先生在海內外巡回演講達三十次之多。

浙江大學人文學院和浙江大學出版社將最重要的12場演講錄音,匯編整理成《傅申書畫鑒定與藝術史十二講》一書,作為“浙江大學藝術史叢書”名師系列出版發行。傅申先生親自審校了書稿,白謙慎教授為本書題寫了書名。

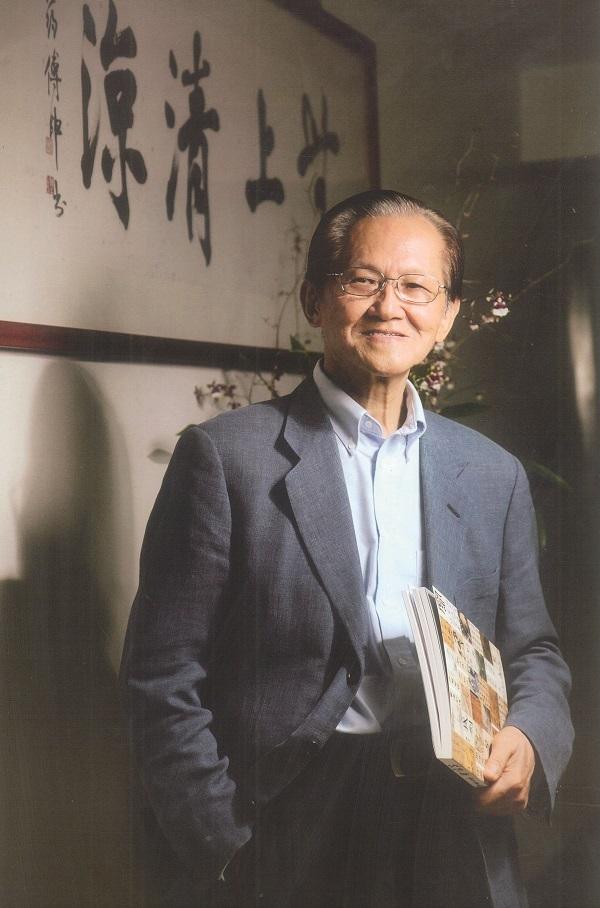

傅申,字君約,1937年出生,1948年隨父母遷居臺灣,畢業于臺灣師范大學美術系,1968年赴美入普林斯頓大學藝術與考古系攻讀中國歷史專業,獲博士學位。歷任臺北故宮博物院研究員、耶魯大學副教授、佛利爾暨賽克勒美術館中國美術部主任、臺灣大學藝術史研究所教授;現任臺北故宮博物院指導委員、臺灣大學藝術史研究所兼任教授。

主要研究領域為中國書畫史與書畫鑒定,著有Studies in Connoisseurship: Chinese Paintings from the Arthur M. Sackler Collection in New York and Princeton《沙可樂藏畫研究》(與王妙蓮合著)、《書史與書跡——傅申書法論文集》、《元代皇室書畫收藏史略》、《海外書跡研究》、《張大千的世界》(與陸蓉之合著)等;編有《歐米收藏中國法書名跡集》(與中田勇次郎合編)、《董其昌の書畫》(與古原宏伸合編)等。

《傅申書畫鑒定與藝術史十二講》是對傅申先生書畫鑒定與書畫史研究成果最新、最權威的集合,涉及的作品早至傳唐懷素《自敘帖》,晚至清乾隆《御筆盤山圖》,傅申先生均做了細致的文獻考辨和風格分析;同時,對于過去學界頗有爭議的黃庭堅《砥柱銘》、黃公望《富春山居圖》與《剩山圖》等,亦通過層層舉例,證明是真跡無疑。除了對書畫作品的鑒定外,本書還包含傅申先生對書畫史的研究與思考,如對畫史研究有解疑釋義之功的《董其昌、龔賢與前新安派》《書畫船》等,都是典范之作。

【延伸閱讀】十二講提要

第一講:《書畫鑒定通則散論并舉例》(上)

作為《傅申書畫鑒定與藝術史十二講》的啟門之作,本書第一講旨在使聽眾明了書畫鑒定的基本要旨與家法。書畫鑒定作為一門傳統學問,自有其發展之脈絡,然未明其詳者往往將其視作玄妙之物而不得要領。傅申先生則從個人成長的經歷開始談起,娓娓道來,討論了鑒定心理對鑒定結果的影響、時代風格與大師之間的相互關系、書畫中的多胞本問題等。

第二講:《書畫鑒定通則散論并舉例》(下)

在第一講的基礎之上,傅申先生又討論了印章的真偽問題、作品年款問題、科技檢測對書畫鑒定的限制等,在演講的過程中,傅申先生列舉了具體而有效的實例來闡明觀點。最后,傅申先生總結道:“所以要建立起不單一的標準,要做歷年來的標準件才可以做得全面。就好比一個運動員的最高記錄只有一次,不可能要求他每一次都跳到同樣的一個高度。”而不斷積累所需之知識背景,才是學習書畫鑒定的辨章之本,積學之策。

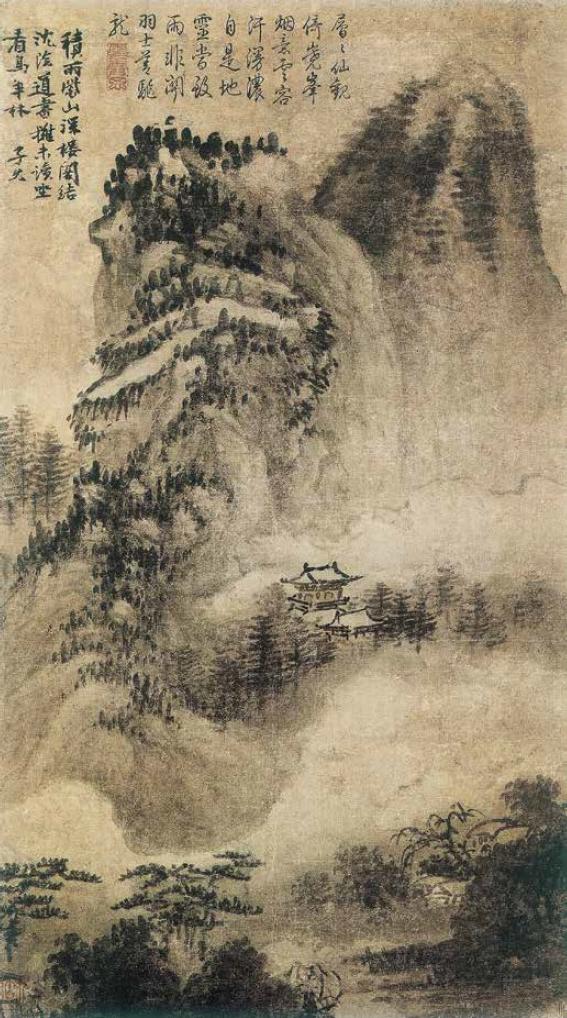

作為第二講的附論部分,傅申考辨了現藏于臺北故宮博物院的一件《雨巖仙觀圖》,過去這件作品歸為黃公望名下,而通過傅申先生的研究,認為此作乃是謝時臣的真跡而并非黃公望的作品。同樣,傅申先生通過《九珠峰翠圖》上的題款,斷定此作為黃公望的真跡。同時,傅申先生還對兩件書法作品作出了風格的比對與文獻的考證,他認為現藏于東京國立博物館、鄧文原名下的《移守保寧詩卷》是明代莫是龍的作品;他還對兩件雙胞本書法《石濤致八大山人信札》進行了辨析。文獻翔實豐富、考辨的過程生動有趣,為我們的個案研究樹立了范例。

第三講:《懷素<自敘帖>之我見》

傳為唐代著名書法家懷素的《自敘帖》,過去對其真偽狀況有著較大爭議,多位學者曾對此作作過研究,從老一輩的朱家濟、啟功、徐邦達等學者,到傅申先生對《自敘帖》的重新鑒定,這一過程持續了很長時間。本次演講中,傅申先生通過刻本與墨跡本的比對、行款之間的關系、以及《自敘帖》題跋與收藏印的研究,斷定懷素《自敘帖》并無真跡傳世,現藏于臺北故宮博物院的《自敘帖》不是鉤摹本,更不是明代文彭所摹,而是映寫本。

第四講:《對日本所藏數件五代及宋人書畫之私見》

日本是海外藏中國古代書畫的重地,藏有數量不少的五代、宋人書畫,這些作品中有傳為李成的《喬松平遠圖》,傅申先生通過將此作與郭熙的真跡《早春圖》比對,認為《喬松平遠圖》并非李成的作品,而是郭熙的真跡。傅申先生還討論了現藏大阪市立美術館胡舜臣名下的《送郝玄明使秦書畫合璧卷》,他認為此作卷后的蔡京題詩為偽作,所以這一件作品不能稱為“合璧”卷。藏于京都大德寺高桐院的李唐《山水對幅》,著名藝術史學者班宗華認為此兩件作品可以拼接到一起,并認為此作是所謂的“離合山水”,但傅申先生卻否定了這一說法,傅申通過將此作與李唐名下的《萬壑松風圖》進行風格比較,認為此作并非李唐真跡,或出于南宋末元初的無名畫家之手,而且傅申先生還指出《山水對幅》是四季山水“春夏秋冬”四屏中的兩屏。另外,傅申先生還對黑川古文化研究所收藏的董元名下《寒林重汀圖》作了風格考辨與物質分析。

第五講:《黃庭堅<砥柱銘>墨跡卷的確認——附論書法鑒定問題》

《砥柱銘》是一件有爭議的作品,2010年因為拍出天價而備受關注,在本次的演講中,傅申先生以逐字排比之法,詳細分析了黃庭堅的用筆特性和書法結體,一方面說明了黃庭堅的書風,也為判別黃庭堅書跡真偽確立標準。同時,通過將《砥柱銘》與黃庭堅其他作品的風格對比,《砥柱銘》在文獻中的流傳以及卷后題跋的分析,斷定《砥柱銘》為黃庭堅早年真跡。

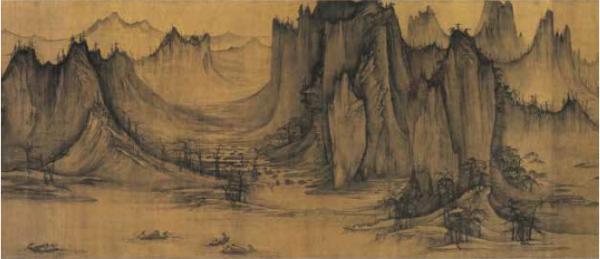

第六講:《董巨派名筆:<富春卷>與<剩山圖>原貌》

20世紀70年代,對黃公望《富春山居圖》真偽的鑒定曾引發過一場大的論辯,這場論辯與傅申先生直接相關。事緣1974年香港學者徐復觀教授于《明報月刊》發表文章,討論臺北故宮博物院所藏元代黃公望《富春山居圖》的“無用師卷”與“子明卷”的真偽問題,指出前者為偽,后者為真。這一看法在藝術史界引起了較大爭議,傅申先生便先后發表了四篇文章,作出駁議,認為“無用師卷”《富春山居圖》為真跡。同時,傅申先生認為,現藏于浙江省博物館的《剩山圖》與現藏于臺北故宮博物院的無用師卷《富春山居圖》本同為一卷,而且兩件作品是可以連接到一起的黃公望真跡。傅先生當年的結論,已廣為學者認同,其鑒定方法既講究文獻考證,更重視觀察作品的風格,包括筆墨特點與題識書風,甚具說服力。

第七講:《董其昌、龔賢與前新安派》

董其昌、龔賢、前新安派,看似毫無聯系的畫家、畫派,在本次演講中卻被聯系到了一起。傅申先生由作品出發,結合文獻,來尋找它們內在之間的聯系。他梳理了董其昌與龔賢、前新安派之間的內在聯系,以及董其昌對他們的書畫風格所產生的影響。同時,他還勾勒了龔賢與新安畫家在社會活動及繪畫風格上的聯系。

第八講:《書畫船——中國文人的“流動畫室”》

“書畫船”為中國書畫家所特有的傳統。自中國繪畫中心南移之后,書畫家的交通便以水路為主。船的容積夠大,有空間擺桌子,并且船的行駛比較夠穩定,不像馬車那么顛簸,這些最終讓”書畫船”的特殊傳統得以出現。追溯到更早,宋代的米芾就有“書畫船”。至明清時期,書畫船的傳統在此時得到進一步加強,當時的很多文人士大夫幾乎人人都有私人游船,而遠行的旅途中,在船上進行書畫創作、鑒賞則成為他們日常生活中的一部分,這種傳統的形成與發展,直接影響了中國山水畫中”水上山水”風格的形成。

第九講:《乾隆丙寅(1746):乾隆在書畫鑒藏史上的豐收年》

乾隆即位后,清內府中豐富的書畫收藏,為其書畫創作與鑒賞創造了優越的條件。本次演講中,傅申先生注意到諸多乾隆的題識上都落款“丙寅”的年號,于是他考察了那一年的國家面貌——1746年的清王朝有著充裕的國庫和穩定的社會,這成為乾隆進行大規模、高密度的收藏和鑒賞的前提。傅申先生集中考察了乾隆收藏于三希堂和靜怡軒的兩組收藏,在三希堂的收藏中,他主要分析了乾隆對王羲之《快雪時晴帖》、王獻之《中秋帖》和王珣《伯遠帖》的收藏及鑒賞活動。在靜怡軒的收藏中,他著重介紹了乾隆對“四美具”的品賞與把玩。傅申先生指出,乾隆皇帝的收藏與鑒賞活動不僅停留在對珍品原作上的精心題跋與作畫,而且還親自臨摹、創作,與周圍的畫師、文臣一同欣賞。

第十講:《乾隆皇帝<御筆盤山圖>與唐岱》

《御筆盤山圖》現為乾隆名下的一件山水之作,此作描繪的是盤山的景致。傅申先生通過對乾隆本人繪畫風格的分析,認為此作并非乾隆本人親筆,而是由他人代筆完成。在此基礎上,傅申先生核查了乾隆身邊那些詞臣、畫師的山水畫風格,如董邦達、張若澄、錢維城、王敬銘、張宗蒼、董誥、余省等人,他發現這些人的山水畫與《御筆盤山圖》風格上并不一致,而與唐岱的作品風格一致。但在查找文獻的過程中,傅申先生又發現,在《御筆盤山圖》成畫之前,唐岱本人并未到過盤山,因而他推斷出:《御筆盤山圖》是乾隆與唐岱商酌構圖,但由唐岱實際執筆完成。

第十一講:《<石渠寶笈>初編編者梁詩正及三編編者黃鉞的研究》

本講中,傅申先生從作品出發,他找出很多乾隆皇帝在寶親王時期的書法作品,這些作品鋒芒外露,棱角分明,與日常所見的乾隆書風并不統一,經過對比,他認為這些作品為梁詩正代筆之作,并指出梁詩正在乾隆即位后并繼續為其代筆;《石渠寶笈》三編的編者之一黃鉞,大家過去并不熟悉,傅申先生找出了黃鉞的作品,讓大家認識了他的繪畫風格,并將黃鉞名下的兩件雙胞本《眄柯軒圖》作了考辨。

第十二講:《前所未有的大時代》

“前所未有的大時代”指的是二十世紀的上半期,傅申先生在本講中所討論的即是二十世紀上半葉的中國畫壇。此一時期,在書法領域有沈尹默、于右任;繪畫領域有吳湖帆、張大千、溥儒、徐悲鴻、林風眠、高劍父、葉恭綽、齊白石、豐子愷等人;書畫鑒定領域除了吳湖帆、張大千外,尚有張蔥玉、謝稚柳、徐邦達、王季遷等人。傅申先生簡述了他們在繪畫創作與研究上的貢獻,并討論了他們各有特色的繪畫風格,為我們描繪出一個活躍、繁榮的畫壇盛景。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司