- +1

張洪彬:宗教、科學與現代性——祛魅故事的中國版本

上海師范大學歷史系副教授張洪彬最近出版了新書《祛魅:天人感應、近代科學與晚清宇宙觀念的嬗變》,在書中,作者希望“從宗教思想史的角度來理解現代科學對中國宗教的沖擊,核心是曾長期扮演神圣存在的角色的‘天’,在現代科學的重新解釋下,是否仍有資格扮演神圣存在的角色”。具體來說,作者考察了晚清基督教自然神學及其中包含的近代科學知識對傳統宇宙觀的挑戰,進而解釋傳統宇宙觀的祛魅和信仰傳統的正當性衰弱過程。在接受澎湃新聞記者的采訪時,張洪彬認為:在當今社會,世俗化程度還會繼續深化,世界的祛魅會繼續下去;但是,當不安定感和無能為力感加強,宗教信仰還會在那樣的人群中扮演非常重要的角色。

《祛魅:天人感應、近代科學與晚清宇宙觀念的嬗變》,張洪彬著,上海古籍出版社,2021年12月版,336頁,88.00元

你在第一章中花了大量篇幅論證中國宗教信仰的兩個子系統:多神論和泛神論,前者我們比較好理解,但是后者似乎涵蓋面很寬,中國的宗教、民間信仰非常繁雜,是否能共享泛神論的基本原則,是否過于寬泛了?比如佛教的基本教義中,對于天的神圣性就完全不在意。

張洪彬:先說明一下,多神論和一神論的區別、超越神論和泛神論的區別、有機宇宙觀和機械宇宙觀的區別,是我把“中國宗教”與(晚清時期的)基督宗教進行比較時的三對關鍵概念。

先從多神論(polytheism)說起。確實正如你所說的,“多神論”這個概念用于描述中國人的宗教信仰比較好理解,它指的是在許多中國人的思想觀念中,同時存在著多個人格化的神祇。多神論是與一神論相對的概念。一神論的典型就是亞伯拉罕宗教(猶太教、基督宗教、伊斯蘭教),它們均認定神是獨一無二的。基于一神論的這種立場,任何把不是“神”的事物當作“神”來崇拜的都被稱為“偶像崇拜”,這是很負面的字眼。自基督宗教(因為新教在中國通常被稱為基督教,所以宗教學界通常用“基督宗教”來統稱天主教、東正教和新教)傳入中國開始,都一直有以“一神論”的立場來理解和批評中國的孔子崇拜、祖先崇拜、關公信仰等現象的情況。

這也是清初中國禮儀之爭的一個焦點。在中國禮儀之爭中,多明我會、方濟各會等指責中國基督徒祭祖祭孔違背了天主教一神論的基本教義,耶穌會則辯護說中國人的祭祖祭孔并不是把祖先和孔子當“神”來看待,只是一種紀念、一種情感表達而已,它是世俗的文化,而非宗教性的。其實,無論多明我會、方濟各會還是耶穌會,背后都存在著鮮明的一神論的立場,耶穌會士的做法不過是一種傳教策略上的妥協而已。后來多明我會、方濟各會方面的觀點獲得了羅馬教廷的認可,教廷官方結論與中國的祭祖祭孔等儀式產生了尖銳的對立,最終導致天主教被康熙帝驅逐出中國。這部分內容可參見李天綱老師的《中國禮儀之爭》。晚清基督宗教卷土重來,這種一神論與多神論之間的矛盾并未消除,它仍然是教案頻發的原因之一。

李天綱:《中國禮儀之爭:歷史、文獻和意義》,中國人民大學出版社,2019年

總之,一神論是亞伯拉罕宗教的基本立場。在這種參照下反觀中國,無論是歷史上還是當下,許多中國人往往都能接受多個神同時存在的現象。有人可能剛在文廟拜完孔子,出門左拐就去給觀音娘娘磕頭,路過土地廟的時候還順便作個揖打個招呼。如此種種,作為中國人,我們恐怕都不陌生。這種現象經常被用來證明中國人信仰不專一,不虔誠,甚至被批評為功利,是在和神做生意。這樣的指責,最初是來自基督宗教的,從源頭上講,這些指責都是基于一神論對多神論的批評。對學者來說,比起指責和批評,更重要的其實是去追問:中國人為什么那么心安理得地拜多個“神”,中國人的“神”為什么沒有那么強的排他性,中國人的“神”與亞伯拉罕宗教的“神”有何區別?

確實,中國的宗教、民間信仰非常繁雜,又產生于不同的語境,但即便如此,這些宗教信仰的“神”仍是有一些共同的特征的。大體上說,中國人所理解的人格神大多是人死后升格而成的,所以它們往往有生日、忌日等,甚至還有神界的配偶。這樣一些神,當然就有了時間的起點,它們的存在晚于宇宙(世界)的存在,它們也就不太可能是基督宗教那種意義上的“創世者”。它們受限于時間、空間,所以它們不可能是全知、全能的。反之,創世神話是基督宗教的第一塊奠基石。圣經舊約《創世記》中的“神”創造世界的方法是“說”,而不是像盤古開天辟地那樣要用一把斧頭劈開先前就存在的一團混沌。比較通行的解釋是,“說”這個動作保證了“神”不依賴于他者就可以創造出世界,它不在任何意義上受限于他者,也惟有如此才能保證它是“全智全能”的。因為它不受限于他者,它也就不會被時間、空間或者其他人或神所蒙蔽,它雄踞于世界之上,它與世界的關系是超越的,這就是所謂“超越神論”的意義之所在。與超越神論并列的概念有內在神論和泛神論。所謂內在神論,指的是“神”雖然可以雄踞人類之上,卻仍內在于世界之中,它們受限于時間、空間或其他事物,他們是有限的存在。我們很容易判斷,中國語境中的孔子、祖先、關公甚至開天辟地的盤古都屬于內在神論的范圍。內在神論意味著,這些神都不是先在于世界的,相反,這些神其實來源于世界,不是神創造世界,而是世界創造神。可以說,中國是沒有亞伯拉罕宗教那種意義上的創世神話的,中國人很難想象一個先在于世界、超越于世界、僅僅憑借話語就創造了世界的“神”。前輩學者勞思光也曾經指出過,“古代中國之‘神’,根本無超越世界上之意義”。

唐代吳道子《先師孔子行教像》

正如另一位前輩學人錢新祖所說,中國沒有創世神話,是因為中國人相信宇宙的起源,“不是靠著宇宙存在之外的任何外力,而認為宇宙是自我創生的,是self-created and self-creating”。想知道世界萬物從何而來,是人類無法抑制的沖動之一,中國人恐怕并不例外。盤古開天辟地的神話雖然流傳廣,但是經不起知識階層的追問;中國文化尤其是在知識階層中,對世界萬物起源的更為主流的答案其實是宇宙化生論,或稱宇宙生成論。在中國的宇宙化生論中,這個扮演萬物之源的事物有“天”“道”“理”“太極”等稱謂。在老子那里,道“先天地生”,為“天地之始”,為“萬物之母”;董仲舒說“天者,萬物之祖,萬物非天不生”;朱熹說“太極非是別有一物,即陰陽而在陰陽,即五行而在五行,即萬物而在萬物,只是一個理而已。因其極至,故名曰太極”。無論叫什么,這個萬物之源大體都是非人格化的,它指的大體都是一種法則、秩序、力量,籠統地說,往往就是那個整體意義上的宇宙或宇宙秩序;它不僅生成萬物,還主宰萬物的發展變化。因為它是萬物的終極源頭,所以它是最為神圣的;由于它是非人格化的,同時又大體等同于整體意義上的、抽象意義上的宇宙,所以我使用了“泛神論”(pantheism)這個現成的概念來描述它。所謂泛神論,在歐洲思想史上以布魯諾、斯賓諾莎、托蘭德為代表,其核心內容一般有兩點:以整體意義上的宇宙為至上神,因此其至上神是非人格化的;反對超越神論,不承認神創論,神滲透于萬物之中,須臾不離。不消說,把“泛神論”這個源于西方語境的概念用來描述中國的現象,一定會有不那么吻合的情況,但大體而言,在最具辨識意義的兩點特征上,它是適用的。這一概念的引入,并不是我一個人的獨異想法。不僅托蘭德曾稱孔子是泛神論者,前輩學者秦家懿在對朱熹的經典研究中也曾指出,朱熹“力圖避免神人同形同性論,同時又容許有一個創造者即在世界中的一種力量和意圖在指引宇宙中的創造力”,那個主宰者就是“有點泛神論意味”的天。用晚清知識分子屢屢使用的表述來說,泛神論的內核就是“天即上帝,上帝即天”。(順便說一下,秦家懿教授上過教會學校,做過修女,對基督宗教的神學有相當深入的理解,另一方面她又關懷儒家思想,在北美的一流大學教授哲學、宗教學和東亞研究,這種跨文化和跨學科的視野讓她的研究極具啟發意義,她的思想史研究似乎有點被低估了。)

秦家懿:《朱熹的宗教思想》,曹劍波譯, 廈門大學出版社,2010年

總之,引進“泛神論”這個概念來描述和分析傳統中國知識分子所理解的至上神“天”(以及道、理、太極、天地之心等概念),主要就是為了強調它不是人格化的神,也不是超越于宇宙的,它是排斥神創論的,它所匹配的宇宙觀念是一個自身包含動力和秩序的宇宙。從一到萬物的變化,中國人往往把它比擬為“生育”這樣一個生物現象,所以這種宇宙觀念被稱為有機宇宙觀。無論儒家還是道家,這種宇宙觀都是他們比較穩定的、不言自明的基礎預設。

至于你講到泛神論能否涵蓋佛教的問題,我的看法是這樣的。正統的佛學的理解的確是不在乎“天”的神圣性的,但是佛教中國化之后,某些方面變形得很厲害,在許多對佛教義理了解不深的人來說,佛教的羅漢、菩薩等等與道教、儒家所理解的諸多神祇也沒什么本質區別,它們同樣從屬于至上神“天”。所以我在書中第24頁中界定“中國宗教”這個概念時,特別強調它包括“原始宗教、儒教、道教以及被本土化了的佛教的一部分”,也就是說它中國語境中使用的“泛神論”是不能涵蓋與印度佛學有密切關系的佛教傳統的。此外,佛教分支極多,是個讓人望而生畏的龐然大物,我對它的了解連皮毛都算不上,所以我盡量避免論及,只有必須要處理的文獻涉及佛教,我才會略作分析。

你在本書討論的主題,“傳統中國人對天、天道以及形形色色的人格神的信仰在晚清時代遭遇了怎樣的挑戰,發生了怎樣的變化?”從討論的內容看,這個挑戰主要或者幾乎全部來自西方基督教文化及其帶來的西方科學技術,除此之外,在晚清還有其他維度的挑戰嗎?

張洪彬:傳統中國人對天、天道以及形形色色的人格神的信仰在晚清時代發生的變化,肯定不能僅僅歸因于西方基督宗教的自然神學及其帶來的現代科學技術。在書中第2頁的注釋中,我引用了席納爾關于“世俗化”的經典界定,它包含了6個要點,馬克斯·韋伯意義上的“世界的祛魅”只是其中一個方面。《祛魅》這本書只是從思想史層面處理了“世界的祛魅”這一個方面。我在歷史文獻中發現了基督宗教的自然神學及其帶來的現代科學技術這樣兩種主要的因素,因而主要考察并討論了這兩種因素的挑戰和沖擊。這兩種因素雖然不是全部,但肯定也是非常重要的因素,因為無論是基督宗教還是自然科學,它們帶來的都不只是具體的、細枝末節的知識和技術,還有系統性的宇宙觀(世界觀)。

人類的行為以及社會的變動,往往并不是單一因素可以充分解釋的。我相信,這種大規模的思想變動,還需要從其他層面上進一步考察和解釋。比如全球化造成的多元文化之間的沖突,可能會導致某些文化傳統中的某些組成部分被放棄而另一些被保存下來。再比如工業化和城市化帶來的社會組織模式的變化,新的社會組織模式主要依賴于陌生人之間的分工合作,它與傳統熟人社會中以親緣、地緣或共同神祇為主要聯系紐帶有很大的不同,它是一種凝聚力更小但規模更大的社會組織模式,人際交往大多數是淺表性的、專業性的而非深層次的、多面向的。借用滕尼斯的說法,傳統社會是“共同體”,而現代社會只是個交易和交往的“社會”,系統性、深層次的共享文化不再那么重要。實際上,不同的思想觀念及知識系統的競爭,自洽性、確定性(或可重復性)固然是導致勝負的重要因素,但歷史語境中的某些相關因素往往也會影響人們對思想觀念和知識系統的取舍。舉例來說,基督宗教的神創論及其宇宙觀等思想觀念在明末清初也曾有較為系統的輸入,但那時的基督宗教以及西方文化在中國人心目中未必代表什么繁榮富強,其傳播范圍也僅限于極少數上層精英,所以其影響不能算是驚天動地;但到了晚清民國,遭遇堅船利炮、條約口岸、聲光化電等西方事物的挑戰,西方的科學技術、經濟生產、政治組織、世界觀念乃至宗教文化,都會被一些人當作西方繁榮富強的原因,在這種壓力下,西方的思想觀念和知識系統的說服力和吸引力自然要強得多;再加上這些觀念和知識在晚清民國是通過大眾傳媒傳播的,其影響范圍與明末清初已不可同日而語。再如,若不是因為救亡圖存的壓力,《天演論》作為一個文字古奧的文本,不可能吸引、“說服”那么多信從者。

總之,即便是思想觀念之間的競爭和嬗替,也不只是思想觀念之間的事,思想觀念之外的其他因素也會發揮很重要甚至更重要的影響。正因如此,思想史需要處理的并不只是思想觀念之間的關系,還需要處理思想觀念與外在語境的關系。理想的思想史研究當然是內外兼修的,兼顧內在理路和外在語境。不過,理想之所以叫理想,就是因為它很難實現。我在書中并未濃墨重彩處理這些外在語境,只是偶爾提及,可以算作這項研究的一個缺陷。在可見的未來,我未必能補足這些缺陷,這與我的知識背景、個人稟賦、性格特征以及價值取向有關系。在片面的深刻與膚淺的全面之間,我寧愿追求前者。與其全方位覆蓋議題,我更希望把本來就不充沛的知識和精力用于理清思想觀念之間的關系。我相信,某些不言自明的思維預設對我們的思想和行為的影響比我們意識到的可能大得多。例如,對于很多中國人來說,因長期受宇宙化生論的影響,根本無法理解亞伯拉罕宗教的創世神話,更無法理解一個神怎么可能是全知全能全善的——從某種意義上說,我不過也就是有所了解,同樣也難以接受。這就是觀念的力量。

你從天、地、人三個方面,彗星、求雨、地震、風水、疾疫、靈魂這六個領域討論傳統中國宗教在晚清受到的挑戰,這六個領域你選擇的依據是什么?在我感覺中,風水和靈魂問題相比其他四個似乎更私人化,而不是像彗星、求雨這類與政治合法性關系更密切?

張洪彬:首先,歷史學的思維方式,是比較具體的,即便是討論比較宏觀的問題,也往往需要落實到具體的人物、具體的事件和具體的文獻上,所以我要把世界的祛魅這樣一個宏觀的問題落實到某些具體方面上來考察。其次,無論是生活經驗告訴我們的,還是文獻呈現出來的,都存在著一個從個別事物的理解變化到整體世界觀的變化這樣一個過程,因此也要從具體的方面入手考察。

天、地、人三才是傳統世界觀的一個基本分類方法。關于天、地、人,都有許多具體方面可以考察。就天來說,關于宇宙結構、星體構成、風雨雷電以及日蝕、月蝕、彗星、流星、熒惑守心、五星聚頂等等天文現象的認知,都值得細致考察;就地來說,關于地的形狀,關于“中央之國”是否在世界的中央,關于“四海”之外是什么,對種種動植物的認知,對風水、地震海嘯等的理解,其實都能具體而微地反映出宇宙觀(世界觀)的變遷;就人來說,關于身體結構、骨骼、血液、脈象、面相、傷痛、精神疾病、睡夢、記憶與失憶,如此種種不一而足,都存在知識的更新,都值得細細考察。最終,我選擇彗星和求雨這兩個現象來反映天空認知的變遷,選擇地震和風水來反映地上事物的認知更新,選擇疾疫和靈魂(尤其是鬼魂)來分別反映肉身理解和靈魂觀念的變遷。在諸多現象中選擇這幾個,一是因為其中四個與災異等傳統觀念有關,有較強的戲劇性,產生的文獻較多,二是風水觀念尤能反映人與宇宙、自然的關系,而靈魂本身就是宗教學研究的核心問題。其實在選擇這些考察對象的時候,我沒有太考慮私人性或公共性的問題。

因為你提出了這個問題,我想借此機會補充說明一下。彗星、求雨、地震、疾疫這四者跟災異觀念密切相關,所以往往是許多人的共享經驗和共享知識,還常常跟公共政治和集體行動掛鉤;而風水、靈魂與災異觀念的關系沒那么密切,所以不太容易轉化為共享經驗和集體行動。但是,關于以上六者的相關知識和理解,在傳統中國雖然有歷史變遷,但是為前現代的許多中國人所共享,所以它們具有較強的公共性。比如,風水術雖然派系眾多,但仍然是公共性的知識,而且涉及陽宅和陰宅的選址,即便是高規格的王朝禮制(比如同治帝陵的選址)也在使用這一套知識;而靈魂觀念涉及到如何理解死后生命、如何處理喪葬和祭祀等問題,也具有廣泛的共享性,所以也不能算很“私人”。

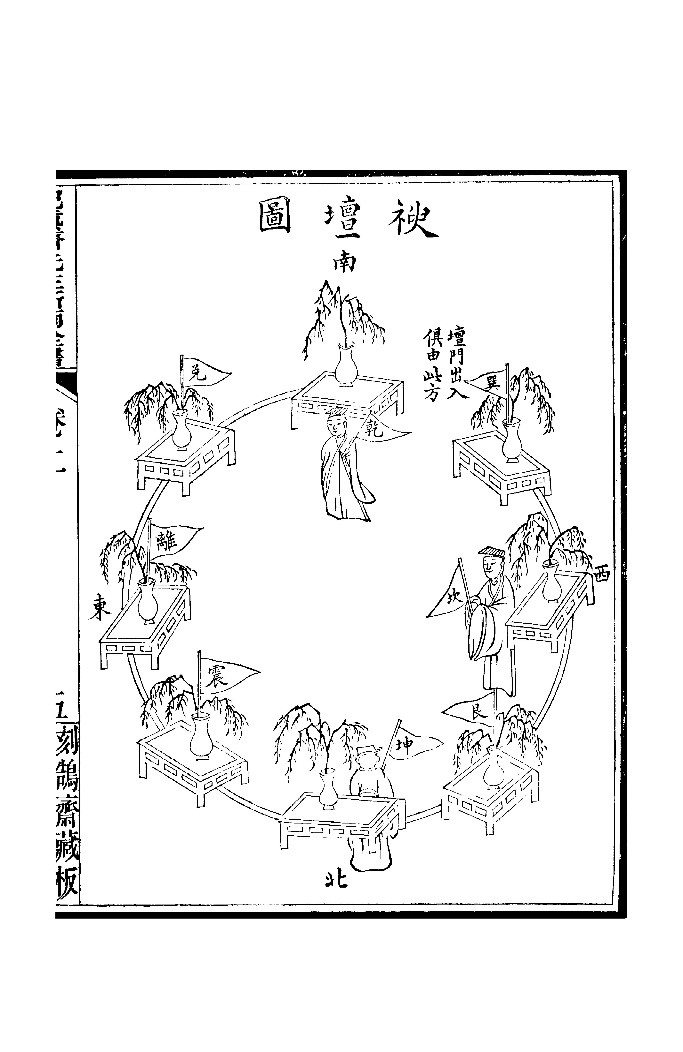

清代紀大奎《求雨全書》中設定的八卦方位壇

在你的討論中,西方傳教士對中國求雨、地震等解釋框架的批評,更像基督教士對異端、異教的指責,而不是科學對宗教迷信的批評,雖然他們也會用到一些他們當時掌握的西方的科學技術知識。這些爭論,在彼時的情境下,是否更多系于對中國人習俗與心理慣習的觀察,雖然當時傳教士的解釋科學含量更高。

張洪彬:是的,基督宗教對中國信仰系統的批評,一方面是一神論對多神論的批評,另一方面是超越神論對泛神論的批評,批評的理由都是偶像崇拜,把不是神的事物當作神來崇拜,其實就是“正統”對“異教”“異端”的批評。

這里有一個既簡單又重要的問題需要提出來引起注意。包含近代科學在內的西學傳入中國,基督宗教的傳教士是第一批傳播者。如果我們把所有宗教都歸為“迷信”,并與“科學”做二元對立的理解,那么我們就沒法解釋那些冒著巨大風險千里迢迢來到中國,以把所有中國人都變成基督徒當作畢生使命的傳教士,為什么還要向中國人傳播科學知識。那樣,豈不是科學傳播得越多,就越不可能讓中國人成為基督徒嗎?所以,基督宗教的傳教士所理解的宗教與科學的關系就不太可能是二元對立的。從《格物探原》等晚清文獻中可以清晰地看到,17至19世紀在歐洲非常流行的“自然神學”,在晚清傳教士中也是一個很普遍的解釋框架。它能較好地把科學放置在基督宗教的信仰之下,宗教和科學不是并立的關系。用他們常用的比喻來說,你對“鐘表”了解得越多(科學),就越了解和接近“鐘表匠”(宗教)。所以他們的批評,既是基督宗教對異端異教的批評,也是“科學”對“迷信”的批評,只是說那種科學是牛頓范式的科學,背后是以鐘表為喻體的機械宇宙觀。

不同于有機宇宙觀中居于核心的是生物學意義上的“生育”,機械宇宙觀居于核心的是“設計”和“制造”。在基督宗教的自然神學中,只有鐘表匠(神)是神圣的,作為被造物的鐘表(宇宙)是不神圣的。但是,對于中國知識分子來說,這可能就構成冒犯。因為受傳統的泛神論和有機宇宙觀影響,中國知識分子“以天為上帝”,“天”(宇宙)本身就是最為神圣的,而今被認為不過是基督宗教的神所造的器皿,并無神圣性可言,他們當然不開心。我在書中第253頁引用的宋育仁的那段話,特別能體現出中國知識分子這種憤懣之情。(最先看到那段話是在張灝先生的名篇《中國近代思想史的轉型時代》中,宋的沉痛和憤懣讓我極受震動,這是我整個選題的重要肇因。)宋育仁說,在“西學”的評判下,“天為無物,地與諸星同為地球,俱由引力相引。則天尊地卑之說為誣,肇造天地之主可信,乾坤不成兩大,陰陽無分貴賤,日月星不為三光,五星不配五行,七曜顯于不倫,上祀誣為無理,六經皆虛言,圣人為妄作”。從這段話可以看到基督宗教帶來的自然神學和機械宇宙觀給某些中國知識分子構成的心理壓力。我在書中第五章里討論的主要就是這種超越神論與泛神論的分歧,也是機械宇宙觀與有機宇宙觀的分歧,也可以說是神創論與宇宙化生論的分歧。在第六章中我又考察了中國知識分子利用天演論來對抗這種壓力,反映的仍是這種分歧。

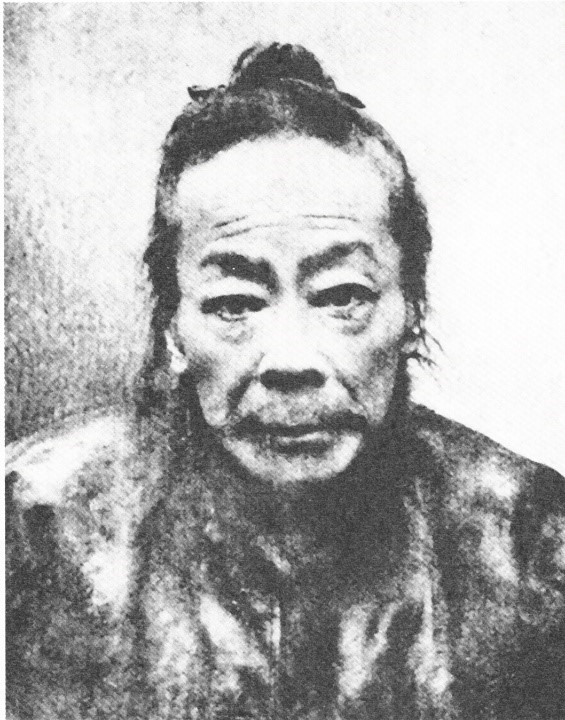

宋育仁(1857-1931),四川富順人

你在第一章曾辨析了“天”的三層含義,也引用了程頤的話來說明泛神論視角的天:“又曰:‘天與上帝之說如何?’曰:‘以形體言之謂之天,以主宰謂之帝,以功用謂之鬼神,以妙用謂之神,以性情謂之乾。’我們知道傳統中國宗教語境下天的神圣性也比較模糊或彌散,那么,晚清所受的沖擊是不是達到了韋伯所說“祛魅”的程度?

張洪彬:翻檢晚清文獻,西方科學知識的傳播還是相當廣泛的,數量大,時間長,再加上新技術的現身說法,“賽先生”的地位越來越尊崇,終于升格為“賽菩薩”。這些科學知識的影響,對于那些生活在通商口岸及周邊、受過系統新式教育的讀書人甚至有留洋經歷的人,是很系統的,足以構成世界觀刷新的效果。當然,對于那些地處僻遠、難以接觸到西學新知的人來說,科學知識的接受可能并不那么系統,也難以構成世界觀刷新的效果。此外,這個世界觀祛魅的過程,不能說在晚清已經完成了,只能說是呈現出了比較完整的面貌。我們看到民國時期乃至當下,以反迷信為主題的科普工作一直在開展中,祛魅是一個持續至今并將繼續進行的過程。在韋伯那里,祛魅是在西方文化中已持續數千年之久的過程,只是說在近五百年中,因為科學的大發展,這個祛魅過程表現得尤其迅猛。

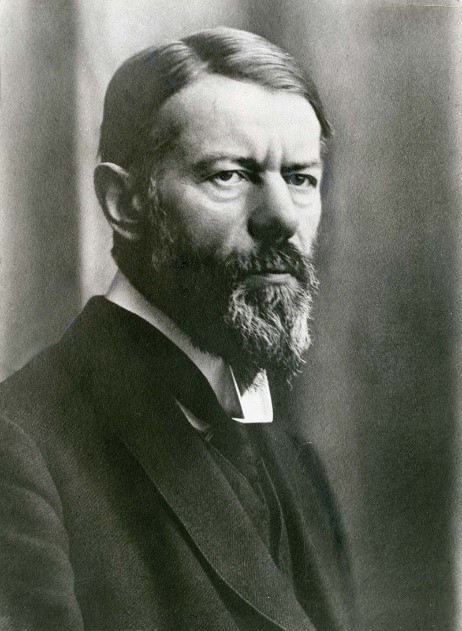

馬克斯·韋伯(1864-1920),德國社會學家

接下來,我要稍微補充一下對“祛魅”這個核心概念的看法,從而來判定近代中國的這個思想變遷是否可以理解為韋伯意義上的祛魅。韋伯的祛魅,其內核是“理性化和合理化”,他說,“我們知道或者說相信,在原則上,并沒有任何神秘的、不可測知的力量在發揮作用”,“我們再也不必像相信有神靈存在的野人那樣,以魔法支配神靈或向神靈祈求”。神秘的、不可測知的力量,以及相應的向神靈祈求(狹義的宗教)或支配(巫術)的觀念和實踐就是被祛除的對象。神秘的、不可測知的力量,不僅限于人格化的神靈,類似陰陽、五行、八卦這樣的非人格化的法則,在前現代的思想和信仰世界中也扮演了重要的角色,例如在風水信仰中就幾乎看不到人格神的蹤影。正因如此,在這項研究中我必須采用“泛神論”“非人格神”“天道信仰”“宇宙秩序”等概念來表述這部分內容。

“理性化和合理化”在絕大多數人看來,自然是值得歡迎的進步。但正如許多學者指出的,祛魅這個命題還是一個“減損”故事,也就是說,學者們很關注這個祛魅過程遺失了哪些彌足珍貴的事物。韋伯在那篇著名的演講《學術作為一種志業》中說,“誰還相信天文學、生物學、物理學或化學上的知識,能在世界的意義這個問題上,對我們有所啟發?誰還相信自然科學能夠指點迷津,告訴我們要循哪一條路才能找到它的蹤跡?其實,照這些自然科學的傾向,一旦它們真要涉及到這些問題,那么有所謂世界的‘意義’存在這個信念,將會被它們從根鏟除”,“自然科學家總是傾向于從根底上窒息這樣的信念,即相信存在著世界的‘意義’這種東西”。有類似的看法的人還有很多。當代美國哲學家大衛·格里芬說:“過去一百多年來,有一個被廣泛接受的假設:科學必然和一種‘祛魅’的世界觀聯盟,其中沒有宗教意義和道德價值。”顯然,他認為“宗教意義和道德價值”是在祛魅過程中遺失了的事物。查爾斯·泰勒在《世俗時代》中說,在前現代的“迷魅的世界”,“意義是在我們之外,在與我們接觸之前它就已經在那里了”,換言之,意義對于人類來說是客觀的;而在祛魅之后的世界中,“我們的思想、感情與靈性熱忱的唯一處所,就是我們稱之為心靈的地方;宇宙之中僅有的心靈,也只是人類的心靈;而心靈是有界限的,因此這些思想和感情等等,也都處于心靈界限之內”,意義必然是從我們的心靈投射出去的,簡言之,意義喪失了客觀性,其強制性被削弱。回到中國語境的祛魅故事中,我們可以看到不少敏銳的心靈對世界祛魅的哀惋,宋育仁憤慨“天尊地卑之說為誣”,呂調陽則試圖把現代天文學與陰陽五行等“圣人之理”捏合在一起。

總之,有很多人認為世界觀的祛魅會導致意義的喪失或削弱、倫理道德的客觀基礎被拔除等問題,因此努力限定科學的適用范圍,或證明鬼神之真實存在,或證明即便不存在鬼神但仍存在著獨立自存的精神、意義。他們這種對抗祛魅的動機和努力,被學界稱為“復魅”(reenchantment)。根據我正在進行的一項研究的初步發現,中國現代思想史上有相當多知識分子在做這樣的努力,雖然很多都顯得迂闊怪詭,從學理上很難說是成功的,但因回應了許多人的心理需求,卻產生了不小的影響,代表了相當大一部分人的心聲。他們的哀惋和努力可以幫助我們更準確地評估,在祛魅這個明顯的進步過程中,現代人到底遺失了什么。

你在最后兩章對中國的有機宇宙觀和機械宇宙觀進行了比較,從宗教、巫術、科學之間復雜的關系看,各自生長的空間都存在。有時我們會有一些策略性的做法,比如書中所引用的胡適對于求雨儀式的批評,在他的科學知識不夠用時,會強行解釋,有點不由自主地切換到類似天人感應的巫術思維。從大的層面來說,中國宗教可能更關注的是宇宙生成論,而不是本體論,在這個意義上,該怎么思考天、天道的神圣性和祛魅問題?

張洪彬:首先,我認為少年胡適對“求雨靈驗”的幼稚解釋不能算是巫術思維,還是很典型的科學思維,因為他的因果關系不是以神秘的“感應”(即弗雷澤所謂的“交感巫術”)為基礎的,而是建立在“空氣擾動”這個物理關聯層面上的。

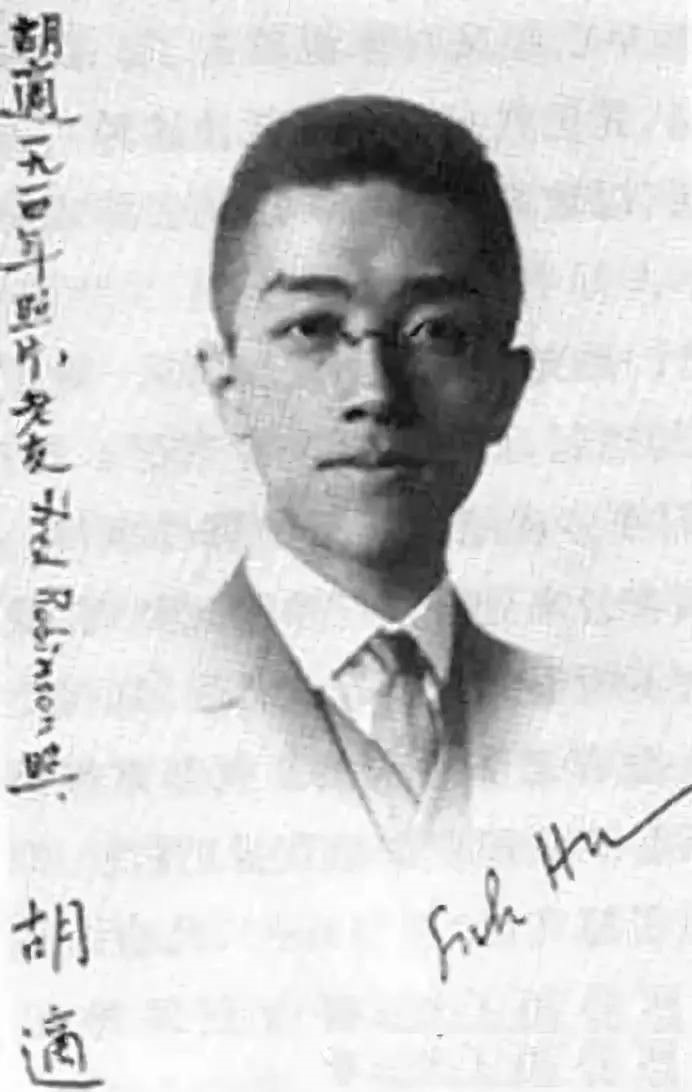

胡適(1891-1962),中國現代思想家

其次,關于科學與宗教(此處使用的廣義的“宗教”概念包含巫術在內)之間的關系,有很多不同的看法。有的認為二者處理的是不同層面的問題,所以并不矛盾;有的認為科學解釋的領地越來越大的話,宗教的領地會越來越狹窄。我自己的看法很糾結。總體上,在世界觀問題上,我會偏向于后者;但是宗教信仰和精神價值另有根基,另有功能,比如宗教心理學指出的信仰主體的心理需求,宗教社會學揭示的宗教信仰的社群凝聚功能。所以,其結果是,即便科學在解釋世界的問題上會占領越來越大的舞臺空間,但宗教信仰和精神價值也仍然會頑強存續。國內外宗教學界最近三十年的一個熱點話題,就是解釋宗教、類宗教現象的全球性復興這一現象何以發生。也許是我本人對科學信心太強的原因,我相信世俗化程度還會繼續深化,世界的祛魅會繼續下去;但是,當不安定感和無能為力感加強,宗教信仰還會在那樣的人群中扮演非常重要的角色。文化人類學家格爾茲在其名篇《作為文化體系的宗教》中說,大多數宗教信仰都至少有三種功能,世界觀解釋、道德維系和情感慰藉。借用這種觀點來說,現代科學接管了第一個功能,對后兩者則棄而不顧。換言之,“求真”的問題獲得了更佳的替代性方案,“向善”的問題卻不僅沒有獲得更好的保障,反而遭到了削弱。與韋伯同時代的王國維感慨“可愛者不可信,可信者不可愛”,表達的也是這樣的糾結吧?即便在當下,這種糾結恐怕也不稀見,否則祛魅這個百年前的老命題不可能到今天還能引起世界范圍內的廣泛興趣,以至于我到今天還能蹭上韋伯的熱度。往大里說,它是現代性的悖論,是人類尚未脫困的陷阱。許多學者竭力探究這個不可逆轉的減損故事到底遺失了什么,就是為了找到能完全補足的替代品。如果真能找到,這個陷阱就算跳出來了。

我想,解鈴還須系鈴人,真正能夠構成復魅的基礎的,恐怕還是得寄望于科學的發展能提供一種新世界觀。這也是許多人對量子力學的“不確定性原理”抱持高度期望的原因之所在,他們相信“不確定性原理”能夠從基礎上摧毀現代科學引以為豪的“確定的因果關系”(常常被理解為決定論)和“實證主義”(對精神、鬼神等形上事物的無視乃至否定)。必須要承認,我可憐的智商理解不了量子力學這么復雜的知識,所以我對此缺乏判斷能力;不過從一些評述來看,量子力學能否扮演這樣一個角色,仍然存疑。

第三,正如你所說,中國宗教可能更關注的是宇宙生成論,而不是本體論,在這個意義上思考天、天道的神圣性和祛魅問題,我想應特別關注“天道”與“天演”之間的連續性。先前從事易學研究的一些學者已經注意到了易學中的“變易”與天演論中的“演化”之間的親近性。我在書中第六章第一節做的也是這個工作,我試圖證明天演論在晚清知識分子眼中是一種新版的有機宇宙觀,因其與舊有的有機宇宙觀甚為相似,能夠緩沖機械宇宙觀給中國知識分子構成的心理壓力,所以特別容易被接受。另外還有一個猜想沒有來得及展開論證,即“天道”與“客觀規律”的連續性,現代中國對“客觀規律”有那么強的執念,與此恐不無關系。

《祛魅》這本書遭遇過(以及預期還會遭遇)哪些質疑和批評?可否借此機會做個回應?

張洪彬:這本書初稿完成于2014年,在答辯、參會、投稿、申請資助等過程中遭遇過很多質疑和挑戰,很多師友和同行出于善意提出了他們的意見和建議。我想借此機會感謝他們。

有人批評我對基督宗教的歷史變遷了解不夠系統,有人批評我把基督宗教的宇宙觀等同于機械宇宙觀有以偏概全的問題。我的回應是:基督宗教與佛教一樣是分支極為復雜的龐然大物,對任何人來說要充分了解都是極為困難的事,我承認我對自然神學和機械宇宙觀之外的基督宗教史了解很不夠,若將來有機會能更系統地了解,當為幸事,但是在我所處理的晚清這一語境中,我還是有信心說,自然神學以及機械宇宙觀在基督宗教中是主導性的。

有人批評我把“宗教”“泛神論”這種典型的西方概念用來描述中國自身脈絡中的文化現象,認為有鑿枘不入的問題。我的回應是:史學界比較傾向于用歷史中自然產生的原生概念來指稱和表述,認為用外來概念或生造概念去描述舊有現象易于造成郢書燕說的問題,即很容易把新概念包含的內容投射、強加給歷史,從而扭曲歷史的真相和本義。我承認這樣的方法論是正確的,但是問題在于,歷史發展中有許多紛繁復雜的名相變遷,若揀擇其一來涵蓋所有,就像要在一堆杯子中選擇一個裝下其余所有杯子,很不容易做到,也許找個盆子來裝這些杯子會更方便,也就是說另擇他者或新造概念來涵蓋,反而不易造成混亂。其次,在一個全球化已經發生并且再也沒法回到過去的時代,外來詞匯和概念已經深刻改變了我們的語言和思維,若出于民族主義、文化本位主義等原因排斥外來概念,既無必要也不可能。第三,在現代學術中,比較是不可或缺的基本方法之一,堅信“只知其一,一無所知”的現代宗教學尤應如此。歐美的全球化比我們早得多,他們的很多觀察和思考是以寬廣的跨文化比較為基礎的,現代宗教學就是全球化結出來的果實。這又跟我本人比較喜歡閱讀漢學著作有關,漢學家的外在視角和跨文化背景,固然難免郢書燕說的陷阱,卻更容易發現我們自己習焉不察的某些問題。第四,橫向比較的確易于造成不恰當的比附或扭曲,但若對概念的不匹配有清醒的意識并在使用過程中明確界定,這種概念的引介和使用仍是可能的。第五,這些新概念背后包含著西方學界一些卓越頭腦的深刻洞見,對我們的解釋和論證是可以構成正向助力的。第六,所有的概念引入或生造,都不過是為了說服讀者的方便法門,若結果適得其反,或者能找到更好的方法來說服讀者,不那么妥帖的概念當然可以舍棄。最后,這樣做還有一個根本性的理由,我相信人性具有基本的共通性,人的欲求具有相當程度的普泛性和恒定性,正因如此,人類要回答的大問題可能永遠都是某一些,雖然不同文化、不同時代的人給出的答案各有不同。中國人再怎么特殊,也還是人類的一分子嘛。錢鍾書所謂“東海西海,心理攸同”,我想就是這個意思吧。

我相信還將面臨更多質疑和批評,我真誠地歡迎質疑和批評,但僅限于學術上的。正如我在書的后記中所說的,我們天然就是自我中心的,借助他人的眼光,也許可以讓我們或多或少地克服這一天然陷阱,借此改善我們對自己、對世界的認知。

(在筆談過程中獲得了沈潔、鄧軍、邢婷婷、于海兵的幫助和建議,謹致謝忱。祁鴻儒對本文亦有貢獻。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司