- +1

五問“新周期”④新一輪的產能投資周期會來嗎

1998年至今,中國經歷了兩輪產能投資周期,產能投資的擴張往往伴隨著寬松的信貸環境。目前,中國的信貸環境偏緊,短期內看不到政策重返寬松跡象。

投資擴張的另一面對應著企業在加杠桿。規模方面,對比上一輪投資擴張的起點,目前中國非金融企業的杠桿率已經偏高,且近幾年呈上升趨勢。效率方面,對比上一輪投資擴張起點的ROE(凈資產收益率)水平,現在中國非金融企業的ROE已低于10%,總體為下降的走勢。無論從規模還是效率的角度,都不支持新一輪的加杠桿。

金融去杠桿會迫使部分資金脫虛向實,但資金脫虛向實仍有不小阻礙,企業獲得信貸的難度和成本都會有所提高,且能夠獲得的資金增量規模相對有限。據我們測算,2017年因金融監管而導致的“脫虛向實”資金規模在3800億元左右。

產能投資周期的開啟離不開信貸支持

1998年至今,中國經歷了兩輪產能投資周期。“朱格拉周期”,也叫做產能投資周期,由法國經濟學家朱格拉提出,主要驅動力量來自于設備更替與資本投資。從固定資產完成額增速來看,1998年至今中國經歷了兩輪朱格拉周期,分別是1998-2007年和2007年-2016年兩個周期。

產能投資周期對應著信貸周期。對企業來說,固定資產投資需要資金支持,外部貸款是資金的重要來源之一。因此,從邏輯上來說,企業投資活動旺盛與否往往和信貸條件密切有關。經驗上看,我們將投資指標和貨幣政策的量價指標相結合,發現產能投資周期的開啟確實伴隨著寬松的貨幣政策,特別是和貨幣量的變動趨勢基本一致。2007年之后金融危機來襲,央行的主要目標也從控制通脹轉變為對抗金融危機,貨幣政策由“穩中適度從緊”策略改成“適度寬松”策略。相對應的就是信貸條件的放松,投資情況邁入新周期。

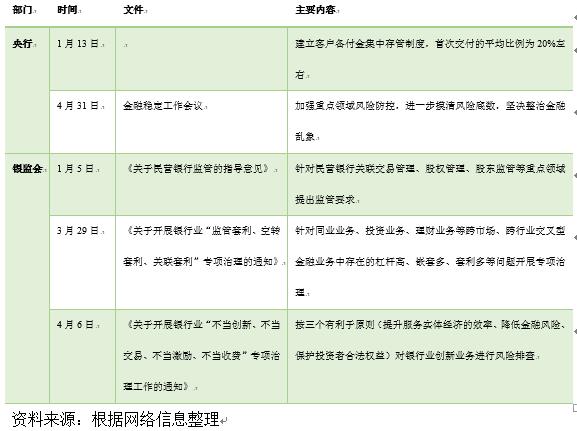

目前,中國的信貸環境仍然偏緊,且短期內看不到政策重返寬松跡象。一方面,國內金融市場去杠桿正處于攻堅階段。就市場流動性來看,央行發布的《2017年第1季度中國貨幣政策執行報告》指出,2017年1季度金融機構超額準備金率為1.3%(是歷史數據第二低),僅比2011年6月高0.5%。央行流動性投放壓力加大,貨幣流動性較為緊張。2017年4月基礎貨幣繼續回籠,現金凈投放為負值。2017年初至今,各項利率已經明顯上升,表明央行有意引導利率上行。2017年2月3日和 3 月16日,央行已隨行就市兩度上調公開市場利率,一季度非金融企業及其他部門貸款加權平均利率較12月上行26個基點至5.53%,反映出中國貨幣條件已實質性收緊。再加上國內金融體系監管進入高壓期,國內金融監管的整體政策導向強調控制風險,信貸規模的擴張會受到明顯約束。這種背景下,企業獲得資金的難度和成本亦隨之增加。

另一方面,國際主要發達經濟體的貨幣政策在邊際收緊,美國更是率先進入加息周期。美國經濟已實現事實上的“充分就業”,且通脹率接近2%的水平,美聯儲正式進入加息周期。歐洲方面,歐洲央行的量化寬松政策QE正逐漸縮減。2017年4月22日,歐洲央行執委諾沃特尼表示將繼續延續購債行動,但購債的力度會有所縮減。另外,日本央行行長黑田東彥在2017年5月初提到了調整收益率控制目標,2017年以來的購債規模較此前幾年也明顯放緩。在全球貨幣政策趨緊的環境下,中國很難獨立實行寬松貨幣政策。

非金融企業繼續加杠桿的空間有限

投資擴張的另一面就是加杠桿。為擴大投資,企業通常會加大公司杠桿以獲取更多資金。但是,若企業債務率過高,其還本付息壓力將增大,會弱化企業融資能力,進而限制企業的投資擴張。國家發改委財政金融司副司長孫學工認為,杠桿率偏高,特別是企業杠桿率偏高,增加了企業的財務成本,企業債務違約風險就會上升。2011年以來,在少數地區和個別行業已經出現了局部債務鏈斷裂的情況。

橫向來看,中國各部門中非金融企業債務問題最大,2015年非金融企業部門債務與GDP的比值高達131%。根據中國社會科學院李揚團隊的研究,截至2015年底,我國債務總額為168.48萬億元,全社會杠桿率為249%。其中,居民部門債務率在40%左右,金融部門債務率約為21%,政府部門債務率約為40%,若考慮地方融資平臺則約為57%。相對非金融企業來說,其他部門的債務率并不太高。

縱向來看,非金融企業杠桿率最近幾年有上升趨勢。目前,中國非金融企業杠桿率已全球第一,遠超90%的全球警戒水平,債務風險積聚。在2008年之前,非金融企業杠桿率穩定在100%以內。全球金融危機后,加杠桿現象明顯,非金融企業杠桿率由2008年98%猛增至2014年的149.1%,扣除地方政府融資平臺債務,2014年的杠桿率仍有123.1%。杠桿規模已非常龐大且不容忽視。

除了杠桿規模在擴張,加杠桿的效率也在遞減。我們選取ROE指標來反映加杠桿的效率,分析的對象是A股市場中所有非金融企業。通過整體法算出來的ROE顯示,除2013年、2016年較上年上漲外,2010年迎來峰值14.44%后整體呈現下滑趨勢。另外,2007年底為16.72%,2008年底是10.28%,2009年底達到11.74%,都在10%以上。再觀察近三年的ROE,2014年底是9.57%,2015年減少至7.46%,2016年底小幅回升至8.05%,均少于10%。也就是說,這幾年加杠桿的效率在降低。

從A股非金融上市公司的資產負債率指標來看,公司杠桿率在上升。整體而言從2000年至2016年非金融上市公司杠桿水平由45.91%上升至59.86%,僅危機前的2007年下降較明顯,為54.42%,這幾年基本處于60%左右。分行業來看,化纖、建筑、化工原料、建材等行業杠桿率總體呈現上漲趨勢,近年處于高位。相比較而言,工業機械等行業波動較大。和產業情況類似的是,資產負債率基本和資產回報率呈負相關的現象。根據杜邦財務分析體系:資產收益率=利潤/資產=ROE×(1-資產負債率),ROA和資產負債率本身就是負相關的。也即從微觀上看,資產的回報會因杠桿的作用被稀釋。

資本“脫虛向實”道阻且長

正如上文所說,信貸邊際趨近,限制企業融資規模擴張。但是,目前信貸趨近是為了金融去杠桿,金融去杠桿的目的和最終效果是迫使資金脫虛向實,這又會對企業融資擴張形成支撐。因此,有必要討論資金脫虛向實的難度以及由此可能增加的企業融資。

2012年以來中國貨幣創造過程中,脫實向虛的傾向愈加嚴重。從金融機構資產負債表出發,M2屬于金融機構負債,其對應的金融機構資產主要包括四項,分別是:國外資產(外匯占款)、對政府債權(國債持倉及財政存款變化)、對居民和企業債權(各項貸款),以及對其他金融機構債權(金融同業資產)。隨著經濟下行壓力加大以及結構轉型調整,部分資金“脫實向虛”,金融領域資金空轉、“以錢炒錢”等現象出現。部分金融機構熱衷當通道、做過橋、加鏈條、放杠桿,造成越來越多的資金在金融機構內部空轉,提高了資金成本。這對于非金融企業融資來說是相當不利的。一個直接的證據是,2012年以來貨幣增速結構發生顯著變化,主要體現為金融部門創造的貨幣增速超過非金融部門。持續存在的同比增速差意味著貨幣創造中越來越多的部分流向了金融部門,脫實向虛的傾向愈加嚴重。2017年以來,特別是在4月25日中央政治局會議之后,去杠桿已經成了當前中國金融市場最為重要的任務。推動金融去杠桿,意在引導資金“脫虛向實”,更好地服務實體經濟。

隨著資金從灰色通道撤回銀行,如何將其引導進入實體是關鍵。2017年4月,銀監會及各地區銀監部門共開出罰單129張,涵蓋違規轉讓非不良貸款、涉房地產違規貸款等內容的處罰,委外和債券資金池正在被清理中。這部分資金流入實體需要多方面配合,當前的金融監管趨緊在一定程度上反而會使得銀行資金流出更加謹慎。另外,新增貸款集中于政府背景項目,這些項目往往由地方政府或者國有企業主導。這對于中小企業的融資成本并沒有任何改善,實體經濟的資金依舊循環不暢。

即使不考慮資金“脫虛向實”存在的難度,最終能流入實體經濟的實際資金規模也相對有限。根據我們測算,2017年脫虛向實資金的潛在規模預計將在3800億元左右。脫虛向實本質上是流量問題,重點要計算流量的增量部分,也就是貸款創造的二階效應。我們的基本思路是:首先,根據金融部門出現“脫實向虛”之前的新增貸款結構作為基準,估算出新增貸款應該流向非金融企業部門的比例,記為“理論比例”。然后,在給定的人民幣貸款同比增速下,計算2017年新增貸款規模,并利用移動平均方法估算出新增貸款中流向非金融企業的部分,記為“實際比例”。最后,用理論比例減去實際比例,就可以得到“脫虛向實”資金的潛在規模,假定需要5年完成資本脫虛向實,可得2017年因脫虛向實而流向企業部門的增量資金。

首先,我們用脫實向虛之前的歷史數據,即2004-2007年金融機構新增人民幣貸款的季度數據,可以算出非金融性公司在新增人民幣貸款中的平均占比為78%。然后,我們采用移動平均方法計算出4期平均水平后2017年非金融性公司在新增人民幣貸款中的平均占比約為63%,相差15%。根據央行發布的金融統計數據,2016年12月末人民幣貸款余額106.60萬億元,同比增長13.5%。假設2017年人民幣貸款同比增長12%,則新增人民幣貸款規模為12.8萬億元(106.6*0.12)。最后,我們得到潛在的脫虛入實資金規模約為12.8*15%=1.92萬億元。

如前所述,2012年之后中國金融部門“脫實向虛”問題愈加嚴重,至今已有5年。上一次脫離均值的時間在2007年前后,再次回到均值大概在2012年左右,也就是說2007年之后中國花了約5年的時間才重回平均水平。因此,我們亦假定這一輪金融脫虛向實也需要5年時間才能完成。如果每年的進度大致相等,則2017年流向非金融部門的人民幣貸款增量為3840億元(1.92/5=0.384萬億元)。

按照上述框架,我們分別在人民幣貸款增速分別是10%、11%、12%、13%,以及需要3年、4年、5年的時間完成脫虛向實的假設下,對脫虛向實資金的潛在規模進行了測算。結果見如下表。

綜上可知,中國的貨幣環境和信貸條件不足以支持企業開啟新一輪的產能投資。同時,中國非金融企業部門杠桿率過高,進一步擴張的空間非常有限。本輪金融部門去杠桿或許會驅使部分資金“脫虛向實”,流入企業部門。然而,跟據我們測算,由此帶來的企業部門信貸增量相對有限,短期內不會改變信貸偏緊的大環境。因此,無論是企業投資意愿(第二篇和第三篇),還是信貸環境(第四篇),都不足以證實新一輪產能投資周期即將到來。

可是,就算產能投資周期來了又能如何?與10年前相比,中國的經濟結構已經發生了根本性改變,投資對GDP的拉動效應正快速弱化。在整個系列報告的最后一篇里,我們要回答的問題是:當前經濟結構下,投資還能否主導GDP增速?

(北大匯豐海上絲路研究院研究助理劉璐、謝怡然、葉子韻對本文亦有貢獻)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司