- +1

魔都草莓紅了,你還沒去采?

澎湃新聞記者 朱喆

春意盎然,草莓也紅了,在有“草莓之鄉”美譽的青浦白鶴鎮,果農們又開始忙碌起來。

作為上海地方名物、國家農產品地理標志產品,白鶴草莓風味濃郁,果肉細膩,口感甜香,在中國莓果界也占有一席之地,這份美味的背后到底有哪些奧秘?

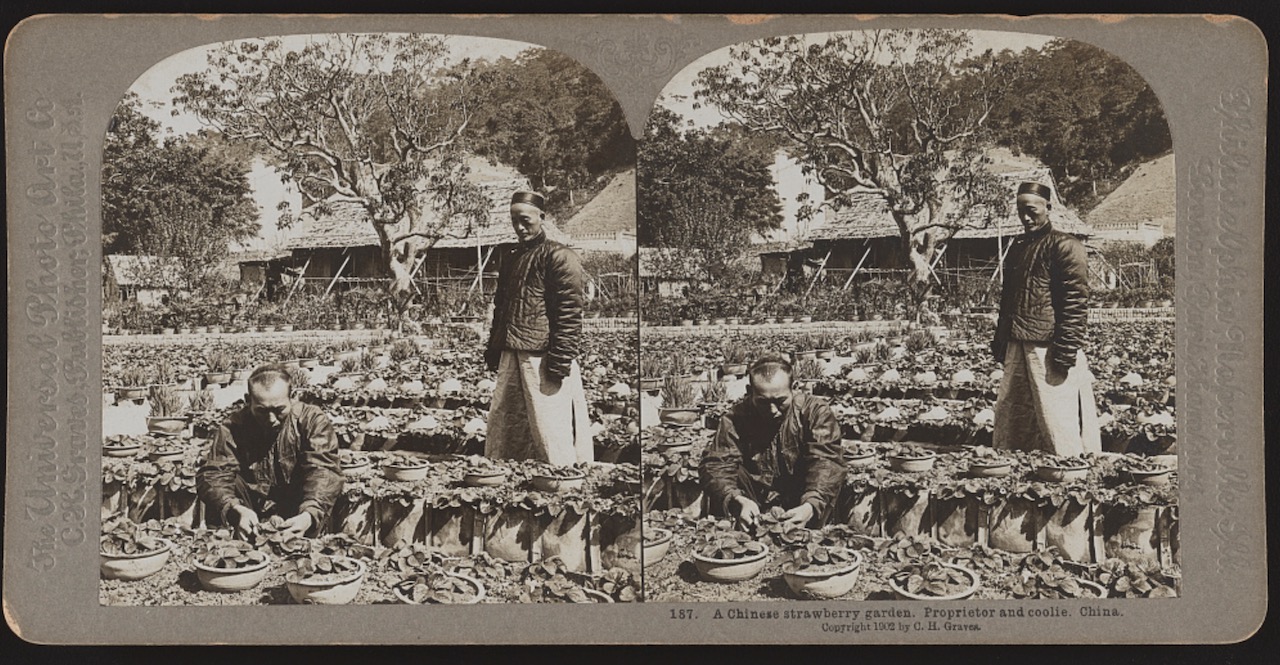

中國人工種植草莓的歷史要追溯到1915年,俄羅斯僑民從莫斯科引進了500余株名叫“維多利亞”的草莓苗,栽于黑龍江的亮子坡,后來傳播至國內各地。上海郊區也是中國最早栽培最早的地區之一,自上世紀50年代開始發展至今,已形成龐大規模。

舊時中國草莓園 本文圖片除資料圖均為澎湃新聞記者 朱喆 圖

青浦白鶴鎮是青浦乃至上海草莓產業的代表,據青浦文旅資料,1999年被評為“中國草莓之鄉”,據青浦區政府官方數據,面積保持在5500余畝,年產草莓8000多噸,建有標準化生產基地7個。如今全鎮約有2300多戶農戶從事草莓種植,2020年的種植面積4881.07畝左右,其中有機草莓栽培面積50畝,綠色認證草莓生產面積2133畝,無公害草莓栽培面積2748畝。

白鶴草莓園研發中心主任姜學新告訴澎湃新聞,上海草莓總體上,已從零星分散生產,發展成區域化、規模化生產。

關于草莓的品種,據上海農業科學院農業科技信息研究所的分析報告,上海先后從國外引進“寶交早生”、“麗紅”、“明寶”、“豐香”等,但由于這些品種的老化、蟲害問題加劇等問題而退出市場。隨后上海農林部門和專家仔細篩選,又引進了“章姬”“甜查里”“紅顏”“越秀”等品種,但各種的表現優劣不同。姜學新指出,經過多年種植情況和市場反映,目前上海地區草莓的主要品種就是“紅顏”和“章姬”。

紅顏

他說:“兩種都是日本優質品種,‘紅顏’是長圓錐形,色澤紅艷,肉質硬度適中、口感佳、單果大,耐儲藏;‘章姬’色澤淡紅、味濃香甜,柔軟多汁,但因為果肉偏軟所以不容易運輸,比較適合本地采摘,兩個品種在上海種栽歷史已有30多年,可以說是經久不衰。”

另外,一些較為“小眾”的白草莓品種,例如白色戀人、雪兔等品種也在近年來受到消費者喜愛,雖然產量小,甜度不高,但人們也愿意為新鮮新奇買單。

中國本土選育的草莓也有一些成績,例如杭州市農科院選育的“粉玉”就是很好的代表,因品質佳、早熟、抗病性強、豐產性好等特點受到矚目,2020年該品種在全國各地進行試驗性栽培,均取得了不錯反饋。

粉玉

姜學新補充說:“上海果品的代表,草莓是當之無愧的!”廣州這樣的南方城市市場上,主要有長豐、丹東等產地的草莓,上海草莓的受眾基本都是本地市民,盡管城里能買到國內外豐富的水果,白鶴草莓常年在市場上表現優異,價格堅挺。

“海外的草莓生產還有一大部分是加工果,制作凍干草莓和果醬等,中國人對草莓的需求主要還是鮮果。隨著科學生產和管理,根據每年氣候,一般草莓的果期從12月持續至5月。近年來,消費者對包裝和運輸的要求不斷提高,各類超市、電商平臺也會有自己的采摘需求,也在推動果品行業不斷進步。”

在白鶴草莓產業園,記者看到了各式采摘大棚。天瀑采摘區里,草莓生長在“半空”,雪白花朵、鮮紅莓果、翠綠葉片組成一條條 “長廊”,草莓苗被整齊排列的種植管道槽內,草莓果緊貼著種植槽兩側順垂而下,蔚為壯觀。

天瀑采摘區

天瀑采摘區里圣誕紅草莓

傳統地栽草莓區,專業果農在優質的營養土壤上種植果苗,加以科學的水、溫度管理,悉心培育。

地栽草莓培育

地栽草莓:紅顏草莓。

立架栽培區里,每個栽培架上安裝栽培槽,通過滑輪使架子左右平行移動,可以使草莓植株充分地接受陽光,提高果實品質,空出的通道和空間使溫室得以充分利用,大大提高栽種效用。

立架栽培區:章姬草莓。

根據姜學新介紹,“草莓天瀑”是目前在國內處于領先地位的草莓無土栽培種植系統,搭在草莓苗根系附近的水管采用滴灌的方式,可以為草莓苗精準澆水、施肥。這樣種植的草莓遠離了傳統的土壤,沒有土傳病害、重金屬等污染,使得草莓不易滋生病蟲害,更不需要打農藥,保證了莓果品質。

“草莓天瀑”雪白花朵、鮮紅莓果、翠綠葉片組成一條條 “長廊”。

上海草莓產業的智能化,從園中的一套智慧物聯網系統與可視化智慧農業平臺也可窺見一斑。工作人員借助軟件平臺可以將溫室的管控由溫室內部延伸到控制中心,可實時有效地收集各種數據,提高管理效率。

智慧物聯網系統與可視化智慧農業平臺

每當草莓生長旺期,滬上眾多草莓園也都開放草莓采摘體驗。如何科學摘草莓?姜學新也做了示范,其實只要依著每顆草莓的葉子底部輕輕摘下即可。有時游客順手就把草莓莖折斷了,有時發現采好的果實不好看就隨手丟了,個別不文明現象時有發生,經過工作人員勸導,市民游客也基本都能及時改正。

科學采摘草莓示范

上海白鶴草莓產業園內景

據悉,眼下白鶴草莓都已進入盛果期,市民游客可通過“樂游上海”、“青浦文旅”等微信平臺查詢各大草莓園地圖和采摘信息,疫情防控期間,游人須注意個人防護,遵守社交禮儀,安全游玩。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司