- +1

“后真相”時代,西方主流媒體的信任危機

西方從去年持續至今的公共政治事件,無不圍繞著“右翼民粹運動”、“后真相時代”而展開,而其中最引人矚目的是特朗普的上臺和英國脫歐事件。新聞業的知識精英對“愚昧大眾”的責備和中下層民眾對“撒謊的媒體”的唾棄無不警示著社會的急劇撕裂。大眾媒體在西方為何失去了曾經“代表普羅大眾、引領社會進步”的榮光,又如何失去了回應底層遭遇的能力?北京大學新聞與傳播學院副教授王維佳撰文《媒體建制派的失敗》,指出在西方的民主制度中,媒體精英與社會基層在傳統上的“代表信任關系”正在轉變為“蔑視對抗關系”,這種變化的影響并不局限在新聞界內部,而是預示著社會文化領導權正在遭遇深刻的危機。同時,以眼球經濟為考量對特朗普的過量報道(雖然以負面報道為主)和對桑德斯的忽視,也意外地成為了特朗普的助力。以“媒體邏輯”對公共政治生活的介入,使得各種政治化的訴求淹沒在事實碎片和表演場景中,進而帶來了民主的失敗。本文原載于《現代傳播》2017年第5期,澎湃新聞經王維佳老師授權發布此文,以饗讀者。小標為編者所加。

主流媒體的信任危機與右翼力量的登臺

2016年對于西方新聞業的知識精英來說幾乎是災難性的一年。這不僅體現在傳統媒體發展前景的持續暗淡上,更反映在英國脫歐和美國大選等令新聞界錯愕和尷尬的事件上。一系列調查數據能夠更清晰地說明問題,主流媒體的民眾信任程度已經下落到二戰以來的歷史最低點。以美國的情況為代表,蓋洛普的調查顯示,只有32%的民眾表達出對大眾媒體的信任;皮尤研究中心的媒體信任統計數據是18%,而87%的“保守派民眾”認為大眾媒體在進行歪曲報道;美國新聞學會的調查結果更顯嚴重,只有6%的美國公眾對新聞界仍抱有充分信任。歐洲的情況也好不了多少,根據歐洲廣播聯盟(EBU)發布的報告,歐盟國家民眾對主流媒體的信任度也基本在50%以下,持續降低的趨勢同樣明顯。

從19世紀晚期開始,歷經一百多年的發展,大眾媒體和職業新聞群體不僅扮演著政治議程的推動者、“客觀事實”的呈現者,還一直精心地將自己塑造成社會進步的引領者和普羅大眾的代表者。在事業最為輝煌的年代,新聞業的知識精英曾經廣受民眾愛戴,主流媒體的報道和評論幾乎就等價于西方社會的文化政治共識。而如今,這一切光榮的歷史似乎正在煙消云散,新聞界不僅面臨產業上逐步蕭條的困境,也在感受著歷史上少有的孤立和尷尬。

多年來對歐美新聞業的自由派腔調十分不滿的保守政客和民粹運動領袖們開始迫不及待地落井下石。他們利用這場信任危機發動了一輪針對主流媒體的猛烈批評。在英國,獨立黨領袖、脫歐派代表人物法拉奇(Nigel Farage)在歐洲新聞界的峰會上趾高氣昂地宣布:2016年見證了一場“政治革命”,迎來了“局外人”的勝利。他當著眾多知名記者的面,指責他們長期忽視底層大眾的聲音,最終使得主流媒體遭到底層的鄙視和拋棄。

在荷蘭,極右翼的自由黨(Party for Freedom)經受了多年排擠也終于在2016年揚眉吐氣,在選舉中一路領先。他們同樣毫不客氣地抨擊主流媒體在各種社會議題上的偏頗態度和一直以來對待民粹運動的嘲弄和諷刺。很多長期被輕視的荷蘭基層民眾確實已經遠離主流新聞界,并開始擁護PowNed和GeenStijl等迅速崛起的另類右翼媒體,這讓反伊斯蘭和反移民的激進聲音獲得了龐大的聽眾,進一步推動了民粹主義的政治動員。

在意大利,政治明星貝佩·格里洛(Beppe Grillo)激烈地抨擊該國記者“制造假新聞”并編造各種故事來詆毀他所領導的“五星運動”。他由此呼吁設立一個“人民陪審團”來評判新聞報道的準確性。對于一直聲稱堅守行業自律,以免公共力量干涉的主流商業媒體來說,這是一個嚴重的挑釁。難怪格里洛這個“公眾監督媒體”的提議竟被新聞業的精英們類比為羅伯斯庇爾、塔利班、斯大林和墨索里尼的媒體管制。

在德國,反移民政黨AfD(Alternative für Deutschland)在短時間內出人意料地占領了議會的大量席位。他們使用Lügenpresse(撒謊的媒體)這個有歷史背景的專有名詞來攻擊新聞界。媒體行業的有識之士由此聯想到納粹針對猶太人、共產黨和國外媒體的宣傳運動。當時,“撒謊的媒體”正是一個經常被法西斯政黨使用的詞匯。在歐洲,類似上述列舉的現象絕不在少數,右翼社會運動的興盛及其與主流媒體精英對峙的狀況幾乎已經遍布各國。

當然,在這輪來勢洶洶的抨擊中,最引人注目的還是美國新任總統特朗普的表現。他在多個場合毫無顧忌地公開與新聞界為敵,對主流媒體進行徹底的否定,將偏頗、造假、脫離群眾的標簽奉送給他們,這在美國政治的歷史上幾乎是絕無僅有的現象。它所預示的危機已經不簡單局限在媒體領域之內。

有意味的是,特朗普等人對媒體進行指責時,經常使用公司化媒體(corporate media)一詞。而這一稱謂以往一直來源于進步人士和左翼社會運動對主流商業媒體的批評。例如,2016年大選民主黨的候選人桑德斯(Bernie Sanders)雖然與特朗普的政治立場和政策方案截然相反,卻也在其新書《我們的革命》中用整整一章的篇幅批評“公司化媒體對我們民主制度的威脅”。與英國工黨領袖科爾賓(Jeremy Corbyn)、西班牙左翼政黨“我們能”(Podemos)和前些年興起的希臘左翼聯盟(Syriza)等稍顯激進的左派運動一樣,桑德斯在主流媒體中的待遇雖然不像特朗普那樣被反復嘲諷,卻是可能更糟糕的結果,即長期被忽視。不僅他們談及的各種民生議題無法被納入主流媒體的傳播議程,他們的形象和風格也不像特朗普等人那樣有賣點,因此常常被排擠在媒體聚光燈之外應該就是可想而知的結果了。

當然,在主流媒體已經失去大量民眾信任和關注的年代,這并不意味著這些民粹的或進步的社會運動會喪失動員力量。這一年歐美政治的風云突變告訴我們,傳統新聞界的知識精英們已經無法通過精心設計的傳播議程來主導社會議程,他們正在遭遇一場在社會輿論影響力上的尷尬潰敗。

“后真相”時代的恐慌是對“事實”的恐慌嗎?

主流媒體的新聞業者面對這場危機表現出了少有的驚詫和失措。危機狀況一度讓新聞界自身的問題成了新聞媒體評論的焦點。業界評論家的第一反應是責怪愚蠢的大眾被煽動和誘導,接著又歸罪于社交媒體破壞了傳播生態,讓理性和真相淹沒在激憤和謠言之中。這種感受就像是被錯關在鐵籠中的囚徒,充滿著無辜、焦慮和憤怒,卻又只能不斷抱怨而無法對眼前的危機進行合理解釋。

一位白宮記者的采訪經歷很典型地展現了媒體精英面對社會底層時的困惑和無奈。當她在街頭遇到兩名揮舞旗幟的特朗普支持者并嘗試與他們對話時,發現他們“看上去受過教育,講起話來卻云遮霧繞”。其中的一個退休工人,指責希拉里·克林頓的競選花費是特朗普的五倍,當記者告訴他這是已被戳穿的謠言時,得到的只是鄙夷和否定。另一名被訪者向記者抱怨奧巴馬總統毀掉了美國的經濟,記者則試圖列舉奧巴馬執政期間美國失業率大幅下降的數據,然而得到的卻是對方的嘲笑和不信任。據這位記者判斷,被訪者們說出的日常新聞來源都是一些小道消息的集散地。大量基層民眾寧可相信未經核查的,毫無專業性可言的信息渠道,也不愿相信那些受過高等教育和專業訓練,以健全的行業規范來實踐“第四權力”的職業媒體人。這種尷尬狀況在《時代周刊》的一個精辟句子中得到了回應,這份刊物在推介他們2016年年度人物特朗普的時候寫道:“只有對事實的講述者報以信任,所講述的事實才有力量”。

可以想象,這種境遇在知識精英看來是多么的不可理喻和無法接受。一種前所未有的挫敗感正在轉變成對基層民眾的怨言。著名獨立記者格林沃爾德(Glenn Greenwald)敏感地捕捉到了新聞界的這種負面情緒:“他們徒勞地思來想去也無法合理解釋為什么會出現英國脫歐和那些被建制派譴責的左右派運動,最后只有一個出路:就是指責這些民眾的腐敗、忘恩負義、不道德、激憤、種族主義和無知,而不是歸因于他們所遭受的不平等待遇和經濟困境。”如果看一看歐美那些國際性或全國性的電視新聞和報章雜志如何諷刺社會大眾的政治表達和運動,就知道格林沃爾德此言不虛。正如英國《衛報》編輯加里·楊吉(Gary Younge)所形容的:“一群住在倫敦的媒體評論家,用人類學一般的方式看待英國的工人階級,總是將他們描繪成分不清好壞的偏執狂,好似這些人是來自另一個世界發育不全的物種。”

在西方的民主制度中,媒體精英與社會基層在傳統上的“代表信任關系”正在轉變為“蔑視對抗關系”,這種變化的影響并不局限在新聞界內部,而是預示著社會文化領導權正在遭遇深刻的危機。

當然,新聞界一些有想法的知識分子不會一直停留在責怪民眾無知這個層面上討論問題,他們還十分深沉地思考了一下整個傳播生態變化的負面影響,并得出了非常富有時代感和表面說服力的結論:社交媒體繁榮所帶來的假新聞泛濫是破壞輿論環境、誤導人民大眾的罪魁禍首。

最近一段時間,反思社交媒體的負面影響正成為知識界的一個潮流,而“后真相”(Post-truth)也成了媒體知識分子頻繁使用的時髦詞匯。一些振聾發聵的名言警句開始頻繁出現在新聞界的討論中,例如“如果要拯救民主的靈魂及其神圣的使命,我們就必須全體面對和解決‘后真相狀態’這個新的現實挑戰”;“讓2017年成為我們為事實而戰的一年”。

原本歡呼新媒體發展帶來社會的“去中心化”和民主化,并利用社交媒體的鼓噪推動了“阿拉伯之春”等社會運動的有識之士們,如今都紛紛轉向,將攻擊的矛頭指向民意集散的賽博空間,批評它缺乏有效的監管與核實機制,破壞了民主生活秩序。同樣的邏輯,在伊戰和敘利亞戰爭中,各種帶有宣傳目的的假新聞層出不窮,當時的文化精英們非但沒有核查過信息的準確性,反而傾力傳播那些精心制作的人道主義和英雄主義故事。如今,當他們自己篤信的“事實”遭受攻擊的時候,他們卻讓“后真相”的恐慌登上了所有主流媒體的評論版面。

不是不要“民粹”,而是不要他們無法主導和利用的“民粹”,不是不要“假新聞”,而是不要他們反感的“假新聞”。我想恐怕只有這個解釋才能夠說明文化精英們前后矛盾的態度。這也從側面展現了歐美主流媒體作為“政治建制派”的社會角色。

除了批評,媒體人已經開始了行動。美國大選前后,伴隨著社交網絡上激進言論和小道消息的大量涌現,以往不太引人注意的“事實核查新聞”(fact-checking journalism)突然間成為備受矚目的報道范式,并像一場文化運動一樣在新聞界廣泛興起。根據杜克大學記者實驗室的統計,2016年,以“事實核查”為專職報道業務并持續運行的組織比前一年增加了50%,有影響力的網站已經達到近百家。保衛事實真相、守護職業尊嚴的自發努力已經在新聞界蔚然成風。

可見,當社會信任的大廈即將崩潰之際,職業媒體人想到的仍然是用技術手段在專業倫理范疇之內解決問題。我們不能不感嘆,這種政治判斷力上的羸弱正突顯出狹窄化社會分工和專業化技能訓練給新聞記者這個群體帶來的束縛。然而,對形式上多元身份認同的堅守,與商業世界主義精英發展觀念的親近,以及對底層民粹聲音的嘲諷又展現了媒體人清晰的社會階層屬性和明確的政治色彩。如果堅持用功能主義或進步主義的定位來認識媒體的社會角色,就不可能對這些政治屬性進行自我反省。

媒體邏輯對公共政治生活的介入所帶來的民主失敗

大眾媒體在呈現社會問題時傾向于利用議題的排序和事實的選擇來傳達價值觀念,這一點不僅可以很容易地從經驗中觀察到,也早已成為傳播理論的一個基本原理。因此,問題的關鍵已經不再是對這種現象的總結,而是進一步追問,在一個特定的歷史時代,在涉及公共生活的各種問題中,主流媒體的“報道框架”和評論立場是否呈現出相對一致的傾向?如果答案是肯定的,那么其中的原因又是什么?這種由傳播現象到政治判斷的理論跳躍,是我們將“媒體建制派”進行概念化的前提,也是我們超越輿論學式的思考,讓自己的論述從抽象理論構造邁向社會政治反思的關鍵。

最直接體現主流媒體“建制派”屬性的,當然就是他們對主流政治觀念代言人的支持和對反建制人物的敵視。一個比較能說明問題的例證是去年美國大選中媒體報道的統計數據。《華盛頓郵報》在大選前對影響力較大的8家新聞媒體(紐約時報、華盛頓郵報、芝加哥論壇報、華爾街日報、Slate網絡雜志、政客Politico、 福克斯新聞以及標準周刊)發布的共計兩萬多篇新聞報道進行了內容分析。結果發現,在大選預熱階段,其中的6家媒體都站隊支持希拉里,只有2家支持特朗普。然而,這個調查的樣本選取比例并不能說明媒體一邊倒的嚴重程度,實際上當調查對象從8家擴大到100家時,支持共和黨候選人特朗普的媒體仍然只有區區2家。加州大學圣巴巴拉分校(UCSB)的這項研究還發現,在這100家媒體中,包括《華盛頓郵報》、《紐約時報》等57家都明確支持民主黨候選人希拉里。面對這種局面,已有評論人士驚呼:美國大選中的政治認同已經分野成相互詛咒和對抗的兩派,一個是特朗普派,一個是媒體派。

這次大選報道中另一個頗有意味的現象是“不被支持并不意味著不被曝光”,對于政治明星特朗普來說,支持率和曝光率甚至呈現出負相關的局面。廷德爾媒體調查報告(Tyndall Report)的結論顯示,2015年,在總共1000分鐘的全國性電視新聞大選報道中,特朗普獲得了其中327分鐘的曝光,占總量近三分之一,希拉里·克林頓獲得了121分鐘,也還不錯,而左翼進步人士伯尼·桑德斯只獲得了20分鐘,還不到特朗普的1/16。在ABC電視網的“晚間世界新聞”節目中,特朗普一共出場80分鐘,而桑德斯卻只有可憐的20秒。這一現象展現了主流媒體在很大程度上是政治意識和商業屬性的矛盾混合體,雖然對特朗普沒有幾句好話,但是他們對收視率和發行量的追求卻反而幫了特朗普大忙,讓他成為最受關注的候選人。

廷德爾報告中不能被忽視的另一個問題是左翼進步人士桑德斯在主流媒體中遭遇的冷落。這種遭遇既是媒體建制派政治意識的反映,也是媒體商業操作邏輯的結果。桑德斯在自己新出版的著作中對此有頗多感言:“我從這次選舉經驗中了解到一種媒體慣例,那些對勞工大眾越是重要的議題,就越是公司化媒體不感興趣的議題;而那些對普通百姓無關緊要的話題,卻是媒體熱衷關注的焦點……對他們來說政治在很大程度上被表現為一種娛樂、一場游戲、一個肥皂劇或一系列的沖突事件”。

德國學者托馬斯·梅爾(ThomasMeyer)曾經深入分析媒體邏輯介入公共政治生活所帶來的民主失敗,他用“沒有議題的議題”(Issueless Issue)來概括商業媒體的政治新聞報道。桑德斯的競選經歷或許是這一概念的經典例證,當他帶著貧困議題、平等議題、貿易議題和氣候變化議題等站上講臺展開他們的競選活動時,媒體關心和提問的卻總是“你是何時決定參選的?你打算何時宣布退出選舉?你何時打算宣布支持克林頓?為什么你的某位選舉團隊成員離職了?你早飯吃了什么?”。

然而,主流商業媒體的政治屬性并不能完全被梅爾所說的“媒體邏輯”所概括。他們對多樣性公共意見的消磨絕不是簡單地由一套商業性和技術性的內容生產流程所造成。實際上,媒體精英對政治建制的守護經常以更積極的方式展現,這在西方社會的政治生活中有著悠久的歷史。在商業大眾媒體剛剛開始繁榮的十九世紀,新聞界就曾經將勞資矛盾下風起云涌的歐美社會底層反抗運動描繪為暴力和非理性的反動力量。特洛伊·羅丁南(Troy Rondinone)的出色著作《偉大的工業戰爭:1865-1950年階級沖突的媒體報道》給我們展現了從鍍金年代到二戰結束的近一個世紀中,媒體如何通過偏頗性的報道撫平資本主義工業革命的社會傷疤。除此之外,對理想資本主義法權秩序的構建還要求輿論的主導者們對腐敗的政治體制、經濟體制進行抨擊。這一點在十九世紀晚期新聞界的“扒糞運動”中可見一斑。

二戰結束之后,國際社會要求平等和公正的挑戰以一種世界主義的面貌呈現在西方社會精英面前。面對危機,殖民時代的文明等級論已經沒有立足之地,用現代化和發展觀念維持資本主義國際體系的穩定性,同時強調族群間的文化和解,并用多元主義的承認政治給邊緣群體一個“世界公民”的身份想象,西方社會的文化精英正是以此來消弭激進的再分配訴求和各種關于世界新秩序的倡議。以上這些“冷戰時代”留給“全球化時代”的重要意識形態遺產,正是媒體建制派各種“政治正確”的觀念源泉。多年以來,全球媒體精英正是在有意識或無意識之中,堅守著這些從不觸及再分配問題的“政治正確”,而“政治正確”的成本和代價卻只能由西方社會的底層民眾來承擔。

20世紀晚期,伴隨著全球新自由主義浪潮的到來,“建制派”的內涵又有新的擴充,這集中地表現在對市場經濟和全球自由貿易的肯定上。雖然媒體對這一政治經濟過程中出現的問題偶有提及,但是對他們來說,經濟自由化和全球化的趨勢在總體上不容否定。從1999年西雅圖反對WTO的社會抗議開始,一直到金融危機之后的占領華爾街運動和各種右翼的民粹主義社會運動,這些與建制派理念不相符的抗議行動在主流媒體的報道框架中基本都被呈現為對正常秩序的干擾、對社會共識的否定和對安定生活的破壞。抗議行動經常和怪誕任性、愚蠢無知,甚至是暴力騷亂聯系在一起。在主流媒體的介入下,這些社會運動遇到了一個逃脫不掉的悖論:抗議者要想獲得媒體的更多關注就要把自己的行為和言論激進化、戲劇化,而這種激進化和戲劇化卻又恰恰在媒體的報道中轉化成對他們自身行動價值的否定。

西方媒體建制派怎樣制造了社會的撕裂?

上述提及的各種現象已經被大量的專題研究所揭示。我們需要回答的更重要的問題是,媒體精英緣何在政治立場上與西方社會的建制派權威走在一起,從而成為現行全球化方案的堅定擁護者。對此,可以從兩個相互關聯的角度去理解。

首先,這種選擇顯然符合已經高度壟斷化的商業媒體自身的利益。20世紀晚期,歐美各國在既有市場結構下的文化消費需求已經趨近飽和。對于媒體資本來說,兩條出路幾乎成為必然選擇,其一是打破新政自由主義時期對傳媒行業的各種政策性約束,讓媒體盈利的潛力發揮到極致;其二是打破國際壁壘,讓文化產品與其他工業產品一樣沖進全球市場,并通過國際分工,降低內容生產和分銷的成本。

當時的政策變動剛好滿足了媒體集團的這些訴求。在里根政府時期,美國聯邦通訊委員會廢除了帶有明顯新政自由主義色彩的“媒體公正準則”(FairnessDoctrine),放棄了由公共機構實施媒體內容監管的機制,不再要求新聞業必須播報嚴肅且有爭議的公共議題。克林頓政府時期的媒體政策更為激進,1996年通過的聯邦通信法案直接解除了資本在媒體行業投資兼并的各種壁壘,幫助傳媒資本實現了大規模的整合與壟斷。這些美國傳播領域的政策調整很快在世界各國吸引了效仿者,從而轉變了全球傳播產業生態的基本格局。

在國際市場上,媒體集團也有足夠的理由期待盡快實現全球化轉型。正如維亞康姆原首席執行官雷石通所言:“媒體公司正關注著那些能夠帶來最好回報的市場,而這些市場都在海外”;維旺迪環球的前主席比昂迪也聲稱:“傳媒企業長期計劃的成功有99%都依賴于海外業務的成功運作”。很難想象有著如此明確利益指向的媒體集團及其新聞報道能夠對主導性的全球化方案進行任何整體性反思。正如格林沃爾德所言,這些媒體精英享受著現行體制帶給他們的各種名譽、地位和特權,使他們不得不對世界銀行、國際貨幣基金組織、北約、西方軍事力量、聯邦儲備委員會、華爾街和聯合國等維系西方普遍性秩序的國際機構展現出愛戴和尊敬。即使他們有時對這些組織的某些行為有所指摘,也不可能容忍那些從根本上否定、憎恨和脫離這些組織的行為。

其次,媒體精英融合為政治建制派的組成部分是一個歷史動態的過程。全球化程度的加深不但催生了脫離本土公共生活的跨國資產精英,也帶來了一個追捧商業世界主義文化的知識勞工階層。他們集納在西方社會那些高度依賴于全球市場的行業,如服務業、金融業、教育業、高科技產業之中。這些人生活在倫敦、紐約、洛杉磯、北京、上海等全球都市之中,普遍受過高等教育,有著中等偏上的收入和體面的工作。他們在公共文化生活中幾乎隔絕于本國的基層勞工群體,卻是商業大眾媒體最主要的服務對象和新聞行業勞動力最重要的來源。

如上所述,媒體在商業運營上的解放與全球市場的發展幾乎是一個同構過程。在這一過程中,主流媒體重新按照商品的價值大小對受眾群體進行了區分,在傳播資源高度壟斷的前提下,這直接導致大眾傳播逐漸喪失了公共屬性。雖然媒體人還經常以民眾的代表自居,但是他們在生活經驗、價值觀念、審美品位等各個方面都已經與廣大基層民眾產生了系統性的脫離。與此同時,媒體精英正在扮演另一個重要的角色,就是在商業階層和全球化知識勞工群體中承擔傳播溝通的任務,為他們塑造共同的政治意識和文化體驗。這一演變過程在同一個共和政體中創造了兩個相互隔絕的文化空間,大量無法直接在全球經濟中獲益,反而因此失去了工作和福利的基層百姓不僅在經濟領域被碾壓,也在文化生活中被全球化的建制派所拋棄和蔑視。

在談及全球化與不平等的命題時,人們往往只關注自由市場經濟所帶來的巨大階層分化,卻忽視以就業領域和受教育程度為標準出現的社會裂痕。在英國脫歐和美國大選這兩個2016年有著全球影響的政治事件中,我們能夠清晰的觀察到城鄉差異、地域差異、受教育程度的差異在選民群體中劃出的清晰界限。這并不是一個偶然情況,而是社會撕裂狀況的赤裸反應。

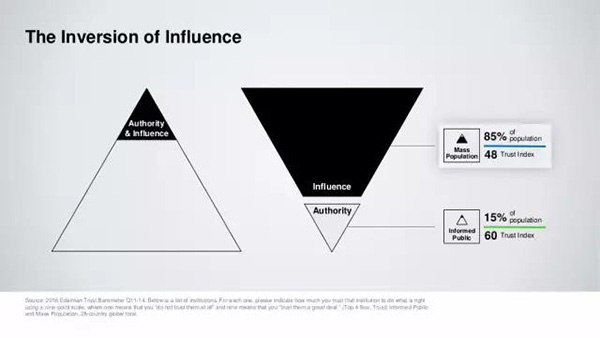

2016年歲末,著名國際公關公司艾德曼公布了他們一年一度的“信任指數報告”(Edelman Trust Barometer),并將其研究發現的核心問題命名為“影響力的倒置”(Inversion of Influence)。研究人員用兩幅圖片來解釋這種新現象,左邊一張圖片是一個正金字塔圖形,權威機構和精英人群位于金字塔的頂端,他們的影響力輻射到整個社會;右邊一張圖片是一個倒金字塔圖形,社會基層大眾處于倒金字塔的上部,他們相互之間的溝通和信任以絕對優勢壓倒了權威人群的影響力。

顯然,研究人員想用這種金字塔前后倒置的變化象征一種傳統社會文化秩序的顛覆。這種類比雖然顯得簡單粗糙和聳人聽聞,但或許也以其大膽的方式展露了社會結構性變化的一個側面。美國作家海耶斯(Chris Hayes)早在2012年的著作《精英的黃昏》(Twilight of the Elites)中也有類似預見。其中的警告在此作為一個注腳頗為合適:“如果考慮到這種對精英體制喪失信任的廣度和深度,那么十分清楚的是,我們正在面臨著一個社會權威的廣泛而毀滅性的危機當中,這種處境要比政府的危機或資本主義的危機更加嚴重而危險。”

然而,包括媒體精英在內的政治建制派群體所面對的并不是一個突如其來的危機,更不能簡單地將這種局面歸結為大眾的無知反叛和傳播技術環境的變化。回顧現代商業媒體發展的漫長歷史,特別是近三十余年來新聞界的表現,眼前的危機只能是一個歷史的必然結果。媒體人與商業精英、政黨精英和大量中產階級知識勞工同構為社會的建制派群體并與基層民眾生活脫節,他們像職業技術官僚一般只能在給定的框架中認識世界,無力回應底層的遭遇和抱怨,也無法彌合社會群體對抗的裂痕,終于迎來了一場失敗的悲劇。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司