- +1

現場|玻璃器中的千年光華,清華展“異彩紛呈”

玻璃,是古代最重要的人造材料之一,也對古人的生活產生了深遠的影響。而歐亞大陸與北非各地發現各個時期的大量玻璃遺存,從中可窺古代多文明之間科學技術、材料工藝、多邊貿易、思想文化、藝術審美等系列要素的傳播、演變、交流和融合。

近期,“異彩紛呈:古代東西文明交流中的玻璃藝術”特展在清華大學藝術博物館展出,展覽呈現了日本平山郁夫絲綢之路美術館所藏325件套世界古代玻璃,也有多件來自中國文博機構難得一見的文物參展。

澎湃新聞在現場看到,展覽呈現在清華大學藝術博物館的四層展廳,展陳空間方正而緊湊,四周展柜分四個單元以時間線索為序介紹了不同年代的玻璃制品,中間設置流線型的白色長桌,陳設著二十余件精致的玻璃碗、瓶等。底部光線的照射下,玻璃制品通體晶瑩。玻璃制品易碎,平山郁夫絲綢之路美術館所藏的文物或尺寸較小,為玻璃珠、殘片、小型玻璃瓶等,為展示玻璃器獨有的通透感,部分文物以底光打亮,但是因為展柜縱深較深,玻璃珠與玻璃殘片不易看清細節;較大尺寸的玻璃碗、盤經過修補,顏色斑駁,有種殘缺之美。考慮觀眾對于玻璃器較為陌生,展墻上詳細介紹了各種玻璃制作工藝。

展廳現場

展廳現場

展廳觀眾

展廳觀眾

獨具特色的中國玻璃器

玻璃,是世界古代最重要的人造材料之一,乃由主要原料石英砂(SiO2)加上助熔劑和著色劑在一定溫度下燒制而成的非晶態硅酸鹽化合物。目前考古發現最早的玻璃制品出土于敘利亞阿姆克平原的帖爾葉猶底遺址,其年代約公元前三千紀早期。

歐亞大陸與北非各地發現各個時期的大量玻璃遺存,從中可窺古代多文明之間科學技術、材料工藝、多邊貿易、思想文化、藝術審美等系列要素的傳播、演變、交流和融合,持物者雖早已化為歷史的塵埃,但數千年的琉璃光華,依然熠熠斑斕,講述著文明的故事。

公元前1世紀—1世紀,意大利 夾金玻璃瓶

約從2500年前的春秋末期開始,直至近世,玻璃珠飾、玻璃器物和玻璃工藝,由陸路、海路迤邐而至中原。在本土消化并根據東方的審美和需求再造后,中國古代玻璃工匠創造出如戰國眼紋玻璃珠(俗稱蜻蜓眼)、戰漢鉛鋇玻璃、隋唐鉛玻璃、宋元鉀鈣玻璃和清代官造玻璃的華彩,形成了獨特的東方玻璃工藝體系和藝術趣味,進而影響朝鮮半島和日本。在了解異彩紛呈的異域特色之前,我們可以先看幾件參展的中國文物。此次展覽的中國文物雖只寥寥幾件,但均非常重要,且難得一見。

春秋戰國時期的眼紋玻璃珠

戰國 蜻蜓眼紋玻璃管

在中國,公元前11世紀左右,西周工匠已經掌握了費昂斯制作技術,在珠玉組佩中廣泛使用,并融入中國的禮制,形成“白色的玉璜等玉器+紅色的瑪瑙珠或管+藍綠色費昂斯或綠松石珠”組合。眼紋飾玻璃珠于公元前一千紀上半葉即出現于中國新疆地區,又于公元前500年左右開始出現在中原地區的高等級墓葬中。公元前4世紀的戰國中期,中國本土玻璃井噴式發展,特別是以鉛鋇玻璃配方制作眼紋玻璃珠飾層出不窮,還鑲嵌于銅鏡、帶鉤、車飾、青銅器等器物上,形成一道獨特、靚麗的中國風。

同時,眼紋、蛇紋釉陶珠和釉陶器是中國戰國時期一種特別的器物類型。可能由本土獨特鉛鋇費昂斯配方衍生出的漢藍、漢深藍、漢紫材料是中國古代“化學家”們的偉大創造,可統稱為漢藍族材料。工匠們亦將這類特異的人造材料制成珠飾、八棱柱等器物。漢藍與古埃及的“埃及藍”是異質同構人造材料,是東西方之間一次奇妙的“撞色”現象。

西漢玻璃盤

西漢玻璃獸

展廳中,一件西漢的玻璃盤為河北滿城劉勝墓出土,為淺綠色,半透明,成分是鉛鋇玻璃,呈現一種仿玉的效果。另外一件西漢的玻璃獸殘件,成分也為鉛鋇玻璃。是西漢時期中國本士玻璃工藝的代表之一。江蘇北部多處西漢王族草葬出十大件玻璃器物,如徐州北洞山楚王墓等。

我們會發現這兩件玻璃制品和我們想象中的玻璃是不同的,中國古代的鉛鋇玻璃,燒成溫度較低,雖具有絢麗多彩、晶瑩璀璨的優點,但易碎、不耐高溫、透明度差,不適應驟冷驟熱,只適合加工成各種裝飾品、禮品和隨葬品等,比起陶瓷、青銅、玉石器來,玻璃器具用途狹小、發展不充分。

玻璃在中國古代文獻中也寫作“頗梨”“頗裝”“玻璟”等。“玻璃”的稱呼始于東晉十六國時期。北齊人魏收(507-572)《魏書》中記波斯國出“頗梨”。在唐代以前,“頗梨”或“玻璃”都應指代天然寶石。西安市何家村唐代窖藏中墨書物賬與對應的出土文物證明了唐人所述“頗黎”為天然礦物寶石。兩宋時期,“玻璨”或“頗梨”已經普遍用于指代人造玻璃,如蔡像在《鐵圍山叢談》中記從國外傳入的“玻瓔母”(玻璃料),周密在《武林舊事》記述清河郡王張俊向宋高宗獻各形玻璃器等。至明清時期,玻璃延續兩宋傳統指代人造材料,如明代《格古要論》《清內務府養心殿造辦處各作成做活計清檔》所記玻璃有關的條目和講述。

甘肅省天水市張家川馬家塬大墓出土的組飾

此次展覽也展出一組難得一見的甘肅省天水市張家川馬家塬大墓出土的組飾,全套豪華珠寶服佩由獸面紋黃金扣飾、黃金帶飾、紅瑪瑙、眼紋飾玻璃、漢藍漢紫等珍貴材料組成,是目前中國出士戰國時期最豪華的黃金服佩之一。甘肅張家川馬家塬西戎墓地集合了西來眼紋飾玻璃珠、六棱柱珠、中國本土鉛鋇眼紋飾玻璃珠、費昂斯陶杯和漢藍漢紫珠飾等東西方玻璃元素,是前絲綢之路東西文明互鑒的實證。

展廳中,一件隋代玻璃瓶,通體綠色,為1957年西安李靜訓墓出土。李靜訓墓出土玻璃材質器物共24件,其中有7件玻璃器皿,保存完好。墓葬年代為隋大業四年(608年)。根據墓志和傳世文獻可知、李靜訓的曾祖父李賢是北周驃騎大將軍、河西郡公,外祖母是北周太后楊麗華。《隋書》中記述何稠復燒本土玻璃成功、李靜訓出土玻璃器皿可為例證。

隋代玻璃瓶

唐代絲路暢通,大量西方玻璃器皿輸入中國。其時,佛教在中國盛行,形成了將西方玻璃作為禮佛用具盛放舍利圣物人藏佛塔地宮的特殊傳統,凸顯其神異性著名的陜西法門寺地宮出土之玻璃器皿,經科技檢測均為西來的鈉鈣玻璃系統。唐代的本土玻璃延續隋代的鉛玻璃系統,出現中空的圓球形“果器”等特有造型。唐代出現的玻璃簪釵傳統一直延續至明清。

遼代統治階層似乎對西來玻璃器情有獨鐘,內蒙古通遼市陳國公主墓、吐爾基遼慕出土玻璃器皿均是同時代精品。下面這兩件為內蒙古通遼市奈曼旗陳國公主墓出土的遼代刻花玻璃長頸瓶和鋬把敞口玻璃瓶,陳國公主墓出土多件玻璃器,尺寸較大,同墓還出土金面具、大量龍風紋琥珀、瑪瑙和玉飾。

鋬把敞口玻璃瓶

刻花玻璃長頸瓶

另外,上述兩件文物也是文化交流的見證,公元7世紀中期之后西亞至埃及地區的玻璃器皿趨于實用性和世俗化,與同期日用陶瓷器和金屬器造型相仿,如鋬把杯造型顯然是來自草原的風格,或與突厥因素西進有關。13—14世紀,敘利亞—埃及出現的施琺瑯彩玻璃器可為一亮點。玻璃刻花、描金、多色、凸紋等裝飾可見于這個時期的西方玻璃器皿,小件裝飾物如玻璃手鐲、珠飾等還可見到馬賽克夾金等羅馬帝國時期的工藝技術。這時期玻璃裝飾物出現的“折疊”工藝是一項技術創新豐富了玻璃藝術的呈現方法。

14世紀敘利亞—埃及 琺瑯彩飾瓶

璀璨的西方玻璃器

回到對于西方玻璃器的討論,真正意義上的人造玻璃,約公元前三千紀誕生于埃及或兩河流域但遲至約公元前16世紀之后,各種玻璃制品(包括各種小件飾品和玻璃容器)才開始較多出現于新王國時期的埃及和兩河流域北部的米坦尼帝國,以及之后的愛琴海邁錫尼王國和伊朗西南部的中埃蘭王國。

公元前一千紀,地中海東岸的腓尼基人復興了玻璃工藝。各種式樣的“波浪紋”雙耳或單柄玻璃瓶、玻璃人面或鳥獸墜飾及眼紋飾玻璃珠是腓尼基或迦太基人的標志性產品。

公元前14-13世紀,邁錫尼 鑄造串珠項鏈

公元前14世紀 美索不達米亞北部 項鏈

新亞述時期(公元前935—前612年),偶見玻璃器皿和小件裝飾品。橫跨歐亞北非的波斯阿契美尼德帝國時期(公元前550—前330年),出產的玻璃器物是當時杰出代表,晶瑩剔透的模制單色玻璃器皿和各種錐形玻璃印章等是其亮點。

腓尼基人設計的人首形墜飾項鏈

人像、動物頭像為西方玻璃器喜愛的題材,如這些吊墜由熱衷工藝和海上貿易的古代腓尼基人制作的吊墜,圖案包括驅魔守護靈、動物和鳥類形象等,亦有諸多圖案無法分辨,但皆作為避難消災的護身符使用。

公元前6—5世紀 腓尼基吊墜和珠飾

公元前6—5世紀 腓尼基吊墜和珠飾

羅馬帝國 公元3-4世紀 雙人面凸紋瓶

羅馬帝國 公元3-4世紀 雙人面凸紋瓶

除了固定的題材,展廳中還有一些很受喜愛、并得到長足發展的玻璃器造型,如肋紋裝飾的器物。

公元前1世紀—1世紀 東地中海地區肋紋裝飾碗

公元前1世紀—1世紀 東地中海地區肋紋裝飾碗

此外,展廳中也有非常有特色、也比較常見的凸紋磨花碗/杯等,如下圖的這件綠色透明玻璃磨花碗,器身整體銀化。厚實的碗壁之上裝飾以浮雕一般的圓形紋飾。日本沖島曾出土類似器物殘片。薩珊波斯的磨花玻璃技法頗為獨特,除正倉院風格的磨花碗之外,亦可見與本器物同類型的圓形浮雕裝飾或雙重圓形裝飾器物。1983年,中國寧夏固原原州區南郊鄉深溝村北周李賢夫婦合葬墓(天和四年)曾出土類似玻璃器。

凸紋磨花碗 伊朗 公元5-7世紀

凸紋磨花碗 伊朗 公元5-7世紀

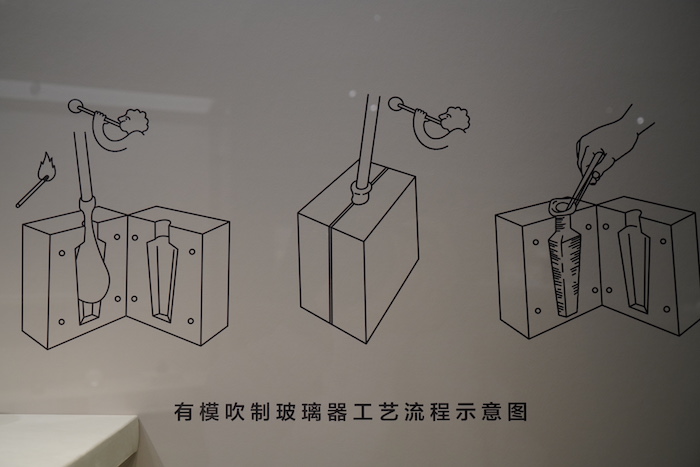

此外,此次展覽的特色之一是有較強的學術性,如展牌與展品對應,詳細介紹了玻璃器的制作工藝。

有模吹制玻璃器皿工藝流程示意圖

模吹技術的成熟,使得制作擬形玻璃器成為可能。古羅馬人喜愛飲酒,葡萄紋飾既象征著碩果累累的豐收,也體現了對酒神狄奧尼索斯的崇拜。

吹制成型的葡萄紋瓶

吹制成型的同心圓刻紋長頸瓶

吹制成型的淡褐色透明玻璃碗。制作時保留了較厚的器壁,利用磨具(grinder)磨制出蜂巢狀圖樣。與正倉院所藏“白琉璃碗”屬同類型器物,幾乎未留有任何風化痕跡。

吹制成型的淡褐色透明玻璃碗。

吹制成型的綠色玻璃淺缽。以綠色玻璃吹制成淺口缽形態,在玻璃尚未冷之際熔接三足。器表局部風化,呈現黃色膜層,略顯斑駁。

吹制成型的綠色玻璃淺缽

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司