- +1

奉賢江海村:種植大棚何以“變身”美術館

上海的鄉(xiāng)村是什么模樣?當種植大棚里長出藝術作品會是怎樣的景象?

初春時節(jié),“摩登田野——2022新海派鄉(xiāng)村美育展”在上海奉賢南橋鎮(zhèn)江海村種植大棚開幕,展覽試圖把大都市鄉(xiāng)村的日常生活場景,轉換成“摩登”的審美場所,并從鄉(xiāng)村吸取智慧,輕介入的方式探索藝術與鄉(xiāng)村的雙向賦能。

上海奉賢南橋鎮(zhèn)江海村,民居白墻上的墻繪出自南橋鎮(zhèn)大學生村官陸燕青之手。

走在水泥鋪就的鄉(xiāng)間小道上,陽光里浮動著春天的氣息,兩旁民居白墻上勾繪著豐收吉祥的生活,目之所及屋舍儼然。循著“海馬營地”的指示路牌直至深處,一個大棚出現(xiàn)在田野之中,此地便是“摩登田野——2022新海派鄉(xiāng)村美育展”的發(fā)生地“大棚美術館”。

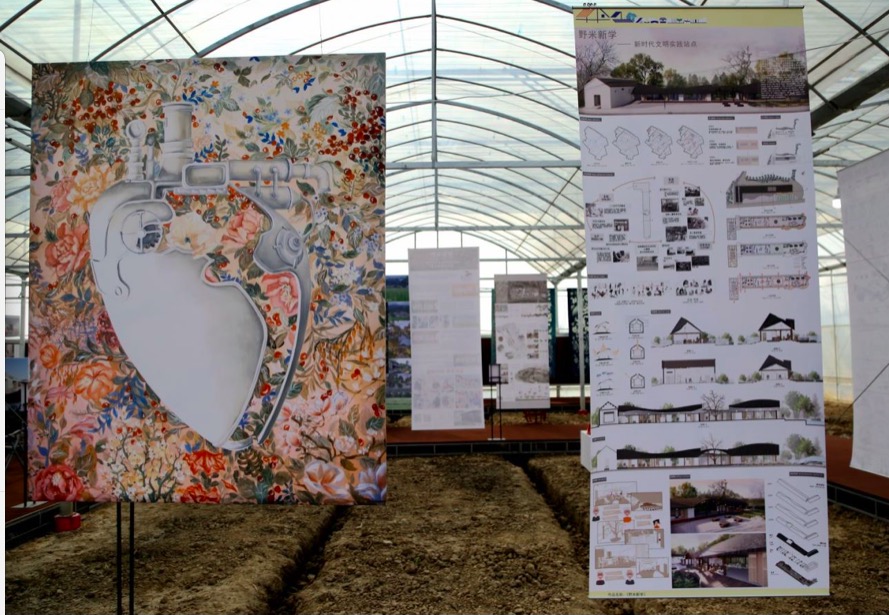

“大棚美術館”展覽現(xiàn)場

“摩登”與“歷史”結合,以“歸田”“歸家”“歸藝”“歸心”四部分30多件展品展現(xiàn)人與鄉(xiāng)村自然、人與鄉(xiāng)建環(huán)境、人與鄉(xiāng)土民藝、人與鄉(xiāng)愁情感的關系。“歸田”部分的首件作品便是大棚本身。

大棚航拍圖

大棚“成了”藝術作品,藝術走進鄉(xiāng)村

“大棚美術館”并非一個美術館,而是真正意義上的大棚。平日種植火龍果、藏紅花等觀賞性作物,農閑時節(jié)這座農作生產大棚首次成為了美術館。走入其中,觀展體驗是特別的:“展廳”是透明的,作品“生長”在土地上。在此能清晰地聽到風聲、雨聲、鳥鳴,感受到陽光的移動。

大棚中的動態(tài)裝置《召喚3》

大棚內,體量最大的作品是由榮曉佳、謝悅、王林團隊帶來的《召喚3》,這是一件定制的動態(tài)裝置作品。據(jù)上海美術學院數(shù)碼藝術系教師榮曉佳介紹,這件作品“使用了3組共36根垂直懸吊的竹竿,通過傳動轉軸上呈30度角分布的12個偏軸結構,獲得升降竹竿需要的正弦函數(shù)轉換,帶動竹竿陣列呈波浪形周期起伏運動。”

《MIX·竹》

展覽中很多作品采用了低介入、易組裝的方式。東華大學的黃更、王沛團隊帶來“MIX·竹”,運用重力守恒定律,讓輕盈的竹子立于田間,并利用其圓潤狹長的造型形成天然的音響。上海美術學院設計系教師穆杰團隊帶來的《太湖石》,用新的材料和構造方式表述太湖石皺、漏、瘦、透的審美特征,將傳統(tǒng)審美融入當代空間語境。

穆杰團隊作品《太湖石》

張一戈、陳偉朝與志愿者帶來的《PopUp 101——綻放101》。

村民參與作品搭建

《PopUp 101——綻放101》,構建過程

產自鄉(xiāng)村的藝術品

除了大型的裝置作品,展覽還呈現(xiàn)了不少鄉(xiāng)村建設的實踐案例,包括了崇明鄉(xiāng)聚實驗田、浙江省三門縣橫渡美術館、富安鄉(xiāng)村美術館,以及湖南溆浦北斗溪坪溪、浙江麗水松陽縣吳弄村等地的民宿設計等。雖然面向不同,卻均傳達了建筑改造與村莊風貌呼應、鄉(xiāng)土建造策略和當代的生活體驗等藝術介入鄉(xiāng)村、發(fā)掘鄉(xiāng)村魅力的理念。

展覽現(xiàn)場

一些源自鄉(xiāng)村、可以轉化為產品的藝術作品也在大棚內展出,如章莉莉的《“百鳥林”非遺公共藝術裝置》,其作品還原染坊中布條垂掛的場景,聚集了貴州丹寨蠟染、苗族百鳥衣、四川阿壩羌繡等圖案紋樣,講述中國染織繡的非遺技藝之美。趙蕾的作品《搪瓷年代》,回望民眾日常的生活符號和工業(yè)生產的時代印記,“物”的見證管窺了時代的留痕,勾連了歷史線軸的過去、當下與未來生活的可能性。

展覽現(xiàn)場,章莉莉作品《“百鳥林”非遺公共藝術裝置》

展覽中還有一件由老物件構成的特別作品——《皮箱里的回憶》,其創(chuàng)作者陸燕青是南橋鎮(zhèn)大學生村官,她是土生土長的江海村人,除了外出求學,大部分時間生活在村中。她的作品載體“皮箱”是母親的嫁妝。她的母親自九十年代從鄰村嫁到江海村,為人母后,皮箱裝的都是孩子的衣服。“里面的衣服是我小時候的,有奶奶和外婆織的、媽媽繡的、爸爸買的、哥哥姐姐穿過的……這些封存的物品,構成了童年的回憶。”陸燕青說。也正是這份美好的回憶,使她在大學畢業(yè)后選擇回到故土,投身于家鄉(xiāng)的建設。村中的墻繪就出自她的手筆。

南橋鎮(zhèn)大學生村官陸燕青《皮箱里的回憶》。

陸燕青(左一)與學生時代在上海美院帶她畢業(yè)設計的老師穆杰(左二,其作品《太湖石》參展)分享自己的創(chuàng)作由來。

此外,展覽地也從大棚延伸到田野和房車營地。策展團隊在江海村以及周邊鄉(xiāng)村進行調研并以攝影作品《歸》呈現(xiàn)。在調研中,團隊感受的新農村建設給鄉(xiāng)村生活帶來的改變,也看到了村中年輕人大多去往城市工作和生活,但年節(jié)周末,年輕人回到家鄉(xiāng),帶來的新訊息也為鄉(xiāng)村注入了新的內容。

葛天卿、姚雨馨、王子鈺,《歸》

此次展覽策展人、上海美術學院設計系教師葛天卿把展覽形成過程看作藝術家與設計團隊根植在泥土里的勞作,并在田野間進行藝術價值的探索。奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)黨委書記瞿磊表示,希望以美能激發(fā)人們的向往之情,進而探究其歷史、人文價值。

展覽布展現(xiàn)場,如同田地里長出藝術品。

展覽原定于農歷新年前開放,但因為防疫要求推遲至初春,故僅開放一個月,預計3月底落幕,大棚也將回歸其種植的特性。但上海美術學院在江海村鄉(xiāng)村美育探索并沒有結束,目前南橋鎮(zhèn)“良渚江海鄉(xiāng)村美育聯(lián)盟”掛牌,大棚美術館在來年農閑時還將回歸,與此同時因為該大棚種植的是觀賞性作物,策展團隊也在探索藝術作品與觀賞性作物在大棚同展的可能性,此外南橋鎮(zhèn)“鴨棚會客廳”也正在建設中。未來,吸引藝術家駐留,并圍繞高校課程,定期與村民合作開展鄉(xiāng)村藝術實踐,輻射上海市其他同屬性的海派鄉(xiāng)村,建構新海派鄉(xiāng)村更加切實精準、聯(lián)動疊化和持續(xù)賦能的美育共享機制。

展覽現(xiàn)場

注:此次活動由上海市文化創(chuàng)意產教融合引領項目支持,上海市教育委員會、上海大學指導,上海大學上海美術學院、奉賢區(qū)文化和旅游局、南橋鎮(zhèn)人民政府主辦,上海大學上海美術學院設計系、奉賢區(qū)博物館、奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)江海村承辦。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司