- +1

人民網輿情監測室:安徽明中都遺址毀舊建新,官方公信力在哪

5月15日,微博認證為學者、作家的博主張宏杰稱,安徽鳳陽明中都東華門遺址維修現場有工人“用電鉆把完好的舊磚起掉”換上新磚,“把真古跡修成假古跡”。截至5月18日17時,有關明中都遺址“毀舊建新”的新聞1473條,報刊文章64篇,論壇帖文65篇,微信1350篇。

輿情發展脈絡

輿情產生:5月15日下午,曾著有《大明王朝的七張面孔》等暢銷書的作家、學者張宏杰在其個人微博發帖稱,他近日在安徽鳳陽發現,全國重點文物保護單位明中都皇故城城墻的一處修繕工地中,有工人用電鉆將舊磚起掉,換上新磚。遺址維修現場,沒有發現任何技術人員,工地上堆著一大堆古磚,約有三米高。并在微博上發布了相關視頻。還有工人告訴張宏杰,有刻字的磚幾千元一塊。微博一發出,引發網民關注。

輿情發展:當日21時,鳳陽縣委宣傳部官方微博@中國鳳陽轉發張宏杰微博,回應稱當地已安排有關部門調查情況。22時左右,國家文物局官方微博@中國文博發文表示,當地已暫停施工,已要求省相關部門盡快核實。

輿情高漲:5月16日凌晨,@中國鳳陽發布調查結果,遺址維修各項方案均按照規定報呈國家文物局審定批準后實施,由于部分漿料及城磚非常堅硬,鏨除困難,所以工人使用了電鉆。對于“買賣古磚”一說,官方稱系工人向游客炫耀城磚價值,不存在倒賣現象。

5月16日至5月17日,張宏杰發布多篇微博批評該回應,直言這種推卸一切責任的回復,并沒有真正解決問題的誠意。《光明日報》《新京報》《北京青年報》等媒體報道此事,關于文物修復的話題引發公眾聚焦。

輿情持續:5月17日下午,安徽省文化廳在其官網發布通報回應稱,省文物局協同國家文物局專家組、鳳陽縣文廣新局就該工程相關情況進行了現場調查,該工程存在著施工操作不夠規范、施工管理不夠嚴格、監理不到位問題。鳳陽縣文廣新局已第一時間下達停工通知。

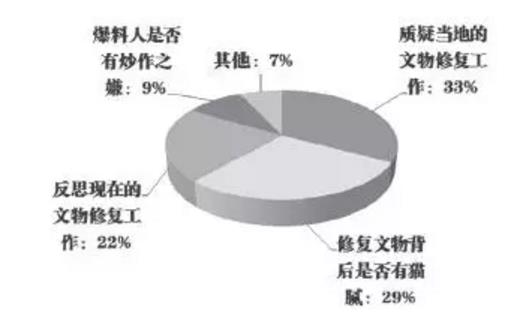

網民觀點傾向性

質疑當地的文物修復工作(33%)

@越越特芹菜:這到底是毀文物還是在修文物,專題片《我在故宮修文物》中,那些老工匠堅持的就是修復如舊的原則,怎么到這里就變了味?

修復文物背后是否有貓膩(29%)

@李佳佳Audre:為何那名工人敢如此口出狂言,現場的城墻真的是以前老城改造留下的嗎?古磚亂棄,令人心寒。

反思現在的文物修復工作(22%)

@大鵬育兒:某些城市也是這樣,修繕古跡變了味道,隨著旅游產業的大熱,但凡沾有文化、名人、古跡的地方都被仿古包裝了。我們看到的更多是仿造而出的景觀。

爆料人是否有炒作之嫌(9%)

@天人合一:文保確實有做得不到位的地方,但爆料人連發微博,真的有點懷疑這么做是不是也為了讓自己出名,有一點炒作的意味。

輿情反饋

明中都遺址被指“毀舊建新”事件,讓有關文物修復的問題再度走入公眾視野,《新京報》引用專家觀點認為,遺址修繕應遵循“修舊如舊”原則。2014年11月國家文物局《關于明中都皇故城及皇陵石刻皇城中軸線部分遺跡本體保護工程立項的批復》明確規定,保護方案編制過程應堅持最小干預原則,以現狀保護為主,注意控制工程規模、范圍和強度。一位不愿意透露姓名的文物專家稱,鳳陽縣本次遺址修繕工作的技術細節還有待考證,古磚到底有沒有流失也有待查實,但現實中確實存在古磚容易流失的問題。修繕應遵循“修舊如舊”的原則,將古建筑過去的狀態呈現出來。這個過去狀態可能會有不同時代的取舍,但一定不是依照現在的建筑方法來修。

堂皇的維修理念與劣質的施工實踐之間的背離,也是導致文物維修每每淪為文物破壞的重要原因。澎湃新聞發表社論認為,有關方面缺乏文物保護意識,可能存在說一套做一套的情況,這其中,也不排除工人為了作業的方便,擅自擴大拆除范圍、替換比例的可能。事實上,公眾每每質疑文物的修復,并非多余。近年來,盡管很多地方都強調“修舊如舊”,保持原貌,但在具體施工操作中,往往難以落到實處,一些修好的歷史建筑簇新得令人生疑。當下,隨著“文物古建也是生產力”深入人心,一些地方啟動了文物維修計劃,這是一件好事,但好事要做好并不容易。在這個過程中,有必要重申文物保護的相關法律規范,嚴格遵循作業程序與規范,并盡可能多結合文保專家的意見,真正做到既能加固文物,又能最大限度留下歷史文化信息與歷史風貌。

輿情觀察

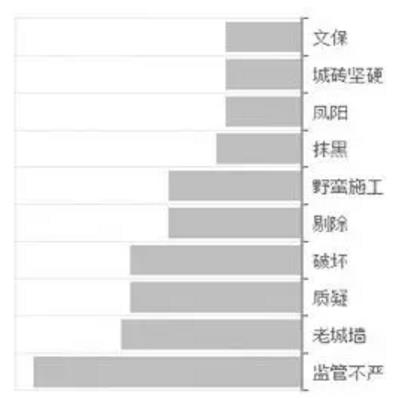

5月15日,關于安徽鳳陽明代中都城文物修復的消息,與此前遼寧綏中一段野長城被修成“不好看”的水泥路一樣,迅速引發網民圍觀。

隨后,鳳陽官方發布微博及時回應,不僅披露了文物維修的施工方資質,也解釋了工人何以用電鉆、刻字城磚價值等事宜。通過分析該條微博下617條有效評論,發現官方回應并未完全贏得公眾的信任。有網民認為,回應有推卸責任、欲蓋彌彰之嫌:其一,施工現場雜亂不堪,工人操作仍有野蠻粗暴之嫌,很難看出剔除的完全是殘破的城磚;其二,有沒有倒賣城磚,似乎也不能以“沒有發現”來斷言,而是應該外化為嚴格的監管制度;其三,“剔除破損、松動城磚,對殘缺部分修補加固”,也應該有明確標準,不能演化為大量的拆舊換新。面對官方說辭,爆料人接連發布微博,回懟其說法,一時間雙方對立情緒高漲,輿情熱度不斷上升。

如何修復城墻還有商榷之處,但如何修復破損的官方公信力,如何得到公眾認可,迫在眉睫。建議涉事單位:1.在省級單位介入調查的情況下,后續發布調查結果時,可由高層級部門發布信息,增強官方公信力。比如,5月17日,安徽省文化廳發布通告,稱明古城修復存在野蠻施工,這一權威發布,對輿情回落起到了重要作用。2.程序化、套路式的官方回應,難免讓一些網民感到冷冰冰、硬邦邦。民間有很多自發組織的文保志愿者,涉事方在后續的文物修復過程中,可以讓這些志愿者參觀修復過程,增加官方的主動性和輿情處置的人情味。

紀錄片《我在故宮修文物》風靡一時,呈現出“文物醫生”的精湛技藝和他們代代相承的匠人精神,讓普通大眾為之一振。文物修復是現在與過去的對話,而近年來一些地方時而曝出文物修復不善的事件,讓公眾感到痛心。當年梁思成與林徽因等一批古建專家在河北、山西古建上爬上爬下的執著身影,猶在眼前,而今的文物修復工作要拿出更多的誠意。

(原標題為《 明中都遺址“毀舊建新”,官方公信力在哪?》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司