- +1

圍墻打開,只是公共空間“真正開放”的第一步

2022年初的上海“兩會”上,高校打破圍墻,讓更多的人參觀歷史建筑,參加文化活動,被提上了城市更新的工作日程。今年以來,上海音樂學(xué)院、上海展覽中心、靜安區(qū)少兒圖書館、嘉定博物館等公共建筑陸續(xù)拆除圍墻,向公共開放綠地和部分功能。

圍墻打開,可以將最好的資源留給人民,釋放更多的綠色公共空間,提高現(xiàn)有公共建筑利用率,豐富其使用功能。但這只是公共空間“真正開放”的第一步。

上海展覽中心的蘇聯(lián)式建筑設(shè)計是一個特定時代的文化遺產(chǎn),在開放之后吸引了很多中老年人閑逛、打卡。 董懌翎 圖

并非一刀切的公共性

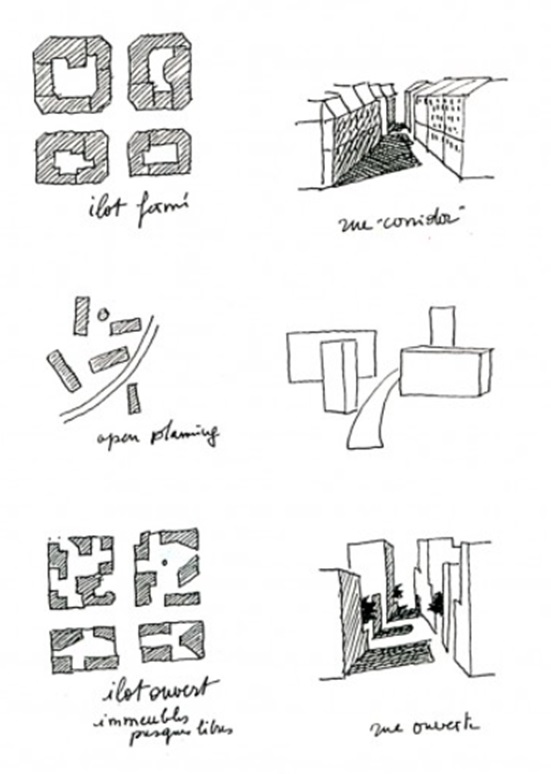

無論在哪個國家,釋放更多的公共空間都是城市更新(urban regeneration)中的重要環(huán)節(jié)。這種做法經(jīng)常被稱為“城市織補”(urban tapestry)。普利茲克獎得主克里斯蒂安·德·包贊巴克曾在2013版大巴黎規(guī)劃中詳細解釋過它的意義:將城市視為一塊織物(textile),織補的過程就是補充它結(jié)構(gòu)性脆弱和被蛀蝕的部分。現(xiàn)代主義的城市曾經(jīng)因為混雜功能導(dǎo)致了環(huán)境問題,進而試圖將這些功能分解或拆解,平攤于城市空間中。現(xiàn)在的城市更新則需要通過在單一功能上“做加法”,釋放更多的單一用途或私人所有的空間,讓城市空間螺旋上升到一種更健康的混合、多元、高效狀態(tài)。

從封閉到過度開放,再到集聚而有效的開放。圖片來源:包贊巴克建筑事務(wù)所

伴隨著經(jīng)濟快速發(fā)展,城市出現(xiàn)大量野蠻生長、粗放開發(fā)、平庸的空間。因此在2016-2017年,中國提出了“城市雙修”理念,“城市織補”也被納入其中。政府希望通過定向、定點的“小修小補”,修復(fù)城市設(shè)施、空間環(huán)境、景觀風(fēng)貌,從而提升城市的特色和活力。在“城市修補”部分,有增加公共空間、填補基礎(chǔ)設(shè)施欠賬、改善出行條件、改造老舊小區(qū)、保護歷史文化、塑造城市時代風(fēng)貌幾個面向。其中增加公共空間中有1/3的重點放在了違法建設(shè)拆除,拓展公共公園綠地、城市廣場等公共空間,完善公共空間體系上。

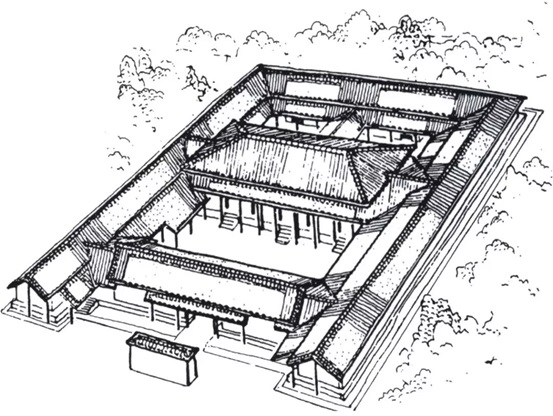

但相較于歐美很多國家,中國可以考慮釋放的城市公共空間有自身的特殊性,“打開圍墻”之后,公共空間和建筑群的關(guān)系還有很大的商榷余地。因為中國傳統(tǒng)人工空間以建筑群的方式存在,建筑多居于外圍,建筑之間的灰色地帶作為半公共空間使用。這與歐洲自中世紀后期形成的商業(yè)性城市空間不同,歐洲商業(yè)空間形態(tài)是房屋正面臨街開放,街區(qū)中心作為公共花園或分散至每家每戶。

陜西岐山鳳雛村的早周遺址。傳統(tǒng)合院民居的基本形態(tài)從早周時期即基本定型,在后世的演變中根據(jù)每個地區(qū)人口密度的不同和城市功能的差別略有調(diào)整和變形。圖片來源:《中國建筑史》

以阿姆斯特丹為代表的商業(yè)城市高密度居住形態(tài)。需要注意的是并非所有的歐洲城市傳統(tǒng)街區(qū)格局皆是如此。例如同為荷蘭的非商業(yè)城市萊頓就保留了大量的半公共城市合院。視覺中國 圖

巴黎經(jīng)過奧斯曼(Haussmann)改造后的街區(qū)形態(tài)。1850年代巴黎城市改造是城市向現(xiàn)代轉(zhuǎn)型的曙光,其建設(shè)理念和手段被大量歐美城市借鑒和模仿。視覺中國 圖

奧斯曼巴黎改造通過住房進深減少、走廊后置讓各個房間采光更足,從而改善了歐洲工業(yè)革命后的城市居住環(huán)境,但它同時將“公”與“私”的空間從街區(qū)立面和一二層底商“一刀切”,形成現(xiàn)在歐美城市理念中傳統(tǒng)的二分法——公與私的界限分明。而對于中國城市而言,“公”與“私”從來不是對立,而是相互滲透的關(guān)系,從完全公共,到半公共開放,到面向特別群體的公共,到半私有,到完全私有,是一個連續(xù)譜系。

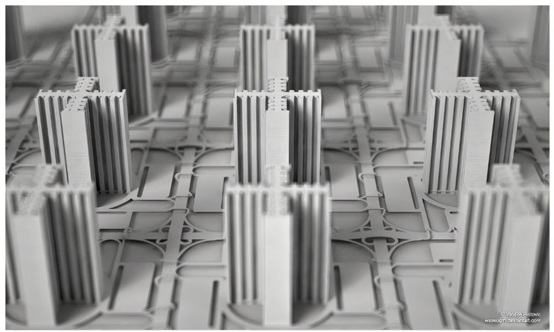

當(dāng)巴黎的發(fā)展進入到“光輝城市”階段時,柯布西耶的“樓間綠地”依然是公共屬性,相當(dāng)于城市公共綠地的存在,沿用的是奧斯曼改造時期的基本二元邏輯。

改革開放以來,中國接受了 “建筑在內(nèi),綠化在外”的街區(qū)布局模式,卻也依然沿用了傳統(tǒng)認知——建筑周邊公共空間為建筑的附屬,具有半私有性質(zhì)。因此中國式封閉小區(qū)的邏輯與美式社區(qū)常被批判的“自私的中產(chǎn)”有很大不同,只是表現(xiàn)形式趨同。在很長一段時期中,通過美式邏輯試圖讓小區(qū)打開圍墻的做法屢屢受挫,也是因為沒有對癥下藥。

后疫情時期,上海主要有兩種做法:一是打開小區(qū)部分外圈空間,二是打開公共建筑附屬綠地。前者以蘇州河中心城區(qū)兩岸42公里貫通為代表,如半島花園、中遠兩灣城、大華清水灣等將寬3-6米不等的原綠化空間轉(zhuǎn)變?yōu)楣部臻g,但實際上只是通過協(xié)商增減了不同屬性的比例,并沒有顛覆小區(qū)綠地的附屬屬性。

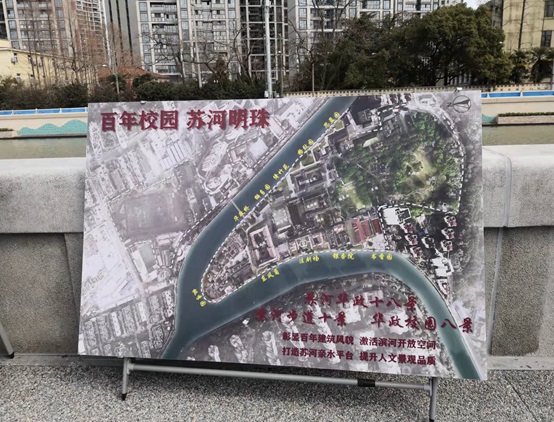

而后者如新進打開的華東政法大學(xué)沿河步道、上海展覽中心、靜安區(qū)少兒圖書館,打開圍墻是讓其附屬綠地和建筑立面改變屬性——從不完全公共到完全公共開放。它將改變建筑空間原有屬性,從中國傳統(tǒng)中公私之間的連續(xù)譜系,轉(zhuǎn)化為以建筑表皮為分界的二元對立,失去漸變和緩沖的心理空間。這也是下一步釋放城市公共空間的邏輯難點。

華東政法大學(xué)沿河步道的開放是上海“城市織補”的一大進展,也是將公共空間與校園半私有空間的分界線推至建筑表面的典型。趙忞 圖

單一功能導(dǎo)致的無意識排斥

將部分公共建筑圍墻打開,將周邊綠地交付城市居民使用,隨之而來的很可能是無意識排斥。最典型的表現(xiàn)便是打開的公共空間缺少座椅以及“禁止一切活動”上。

對于這種做法可以從“傳統(tǒng)”的角度來解釋。中國園林也是建筑群的組合,“移步換景”主要通過建筑物間的移動完成。由于停留和休憩都是以亭臺樓閣為載體,園林景觀中不需設(shè)置座椅等設(shè)施。但如果建筑不開放,休憩功能便只能通過公共空間自身來完成。不設(shè)座椅,便是不希望它擁有這樣的功能。

蘇州河華政段開放的“思孟園”“格致園”,原本分隔著校園與步道的圍欄全部進行了拆除,并增加了“花境”和綠化景觀。視覺中國 圖

華政步道有方便慢跑的專用膠皮道路,卻不在開放的綠地旁邊設(shè)置座椅等設(shè)施。游客所能做的只有快速穿越和景點打卡。并且所有的建筑都是背面開放,主入口的走廊、庭院等歷史建筑的精華部分依然僅面向教職工和學(xué)生。

在缺乏座椅和“禁止一切”之下,公共空間所剩的功能幾乎只有漫步和快速通過。趙忞 圖

這種不完全的開放背后則有一個更深層的矛盾——這些公共建筑本身是有特定功能和受眾的,例如華東政法大學(xué)的功能是教學(xué)和研究,上海展覽中心的功能是展覽,靜安少兒圖書館的功能是閱覽和少兒活動,并不面向所有人。如果建筑屬性既是如此,出于傳統(tǒng)的“緩沖”目的,原有的附屬綠地在成為新的公共空間后也不具備完全的公共屬性,否則就可能出現(xiàn)這些情況:只有可以進入這些建筑,甚至只有具備消費能力的群體才能享受到公共面向的游憩服務(wù),例如座椅、餐飲,而與建成空間的使用功能“不符”的群體則只能快速通過或“景點打卡”。

這就暴露出現(xiàn)代城市普遍存在,也是全球各國在城市更新中一直強調(diào)的問題,即建筑的功能過于單一,在全時段中利用率較低,大部分時間處于空置階段,與可持續(xù)發(fā)展中所強調(diào)的增加使用效率從而減少城市擴張等理念相違背。

BIG在丹麥哥本哈根的小型廣場項目旁邊的廠房建筑并未開放,但樹池肩負了公共座椅的功能,遠處住宅區(qū)的墻面通過曲面與廣場相結(jié)合顯然是為滑板、小輪車等街道體育項目設(shè)計的,而且平坦地區(qū)也并不禁止各類運動。所以雖然設(shè)計簡單,公共設(shè)施也不多,但卻是完全開放的。圖片來源:BIG建筑事務(wù)所

增加建筑本身的開放性

正是因為并非“真正的開放”,一些利用效率并不高的公共建筑試圖通過增加功能來提高利用率,例如學(xué)校與其他類型的培訓(xùn)相結(jié)合、運動場晚間開辟給市民使用、展覽館和音樂廳等增加對外出入口,等等。上海展覽中心也試圖通過增加對外的咖啡館來豐富建筑功能,讓非會展期間的室內(nèi)空間也能發(fā)揮作用。

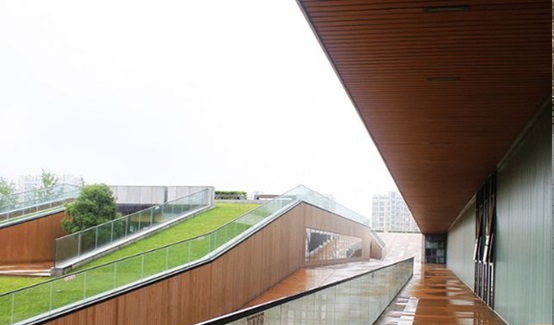

實際上,在設(shè)計中增加建筑本身的開放性并非是一種新興的理念,通過消費帶動建筑的開放才更像是老生常談。21世紀頭十年里,以南京大學(xué)建筑學(xué)院一批青年教師為代表,中國的建筑界興起了一股通過室外步道與室內(nèi)進出通道流線分離的方式讓辦公建筑可以在早晚被市民所用,如遛狗、遛孩子、放風(fēng)箏、輪滑,但它的室內(nèi)功能本身不具備對外開放的功能。隨著新城建設(shè)量逐漸減少,建筑實際利用率下降(甚至在建設(shè)之初便已經(jīng)預(yù)計到了),最終關(guān)閉甚至“被更新”,因此這種實踐逐漸退潮。

湖州長興縣電視臺,緩坡上升可以一直到達屋頂,遠眺新老城區(qū)。由于電視臺是政府功能的一部分,因此兩種使用方式都相對充分。南蔻 圖

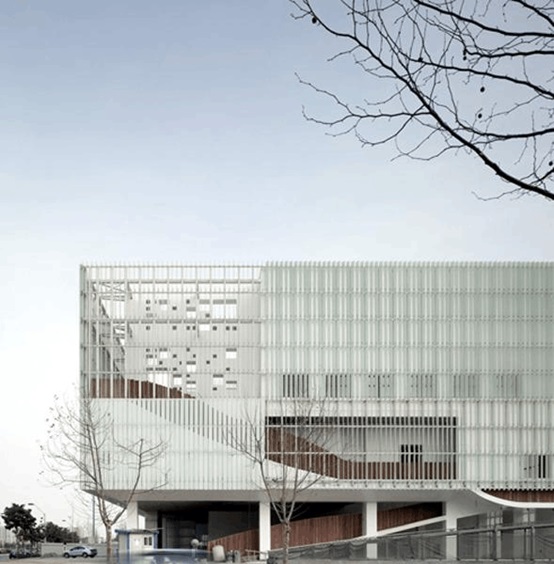

鄭州鄭東新區(qū)城市規(guī)劃展覽館。即使展館關(guān)閉,游客也可以進入三層的平臺欣賞建筑體。圖片來源:張雷聯(lián)合建筑事務(wù)所

十多年前的新建筑通過設(shè)計的包容性,帶給了市民更多活動空間。而對于原本就功能單一的“存量建筑”而言,除了增加對外消費之外,還有沒有符合使用傳統(tǒng)但更面向未來的使用和運營方式?在21世紀的第二個十年里,應(yīng)如何鼓勵人們在此停留,增加城市中人與人的連結(jié),功能之間的復(fù)合?

從潮流體驗和場景化消費的角度來說,網(wǎng)紅地標(biāo)打卡的熱潮在逐漸褪去。人們觀察城市的方法與角度會更深入,趨勢是與城市深度互動,讓自己真正融入城市歷史與文化。因此,上海下一步的探索應(yīng)當(dāng)聚焦于建筑本身的開放,讓走馬觀花的“閱讀”變成沉浸式的文旅體驗。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司