- +1

專訪丘彥明:張愛玲白先勇都來投稿,那是臺灣報紙的黃金年代

搬家去荷蘭的時候,丘彥明運了1000箱書信和資料。張愛玲、白先勇、三毛、梁實秋、臺靜農、高陽、葉公超……與他們的一段緣分,和一個不可復制的黃金時代,都裝在這行李中。

從1978年到1987年的九年間,丘彥明先后任臺灣《聯合報副刊》編輯、《聯合文學》總編輯,與海內外許多文藝界大家相識相交:她與張愛玲魚雁往返八年,與白先勇是多年摯友,與三毛是閨蜜,和梁實秋親如家人。她參與了金庸小說的解禁,推動沈從文作品“脫敏”,更親歷了臺灣兩大文學副刊巔峰時期的“爭霸”。

那正是臺灣經濟起飛的時代,房地產價格“一日三市”節節上揚,經濟增長率創下歷史新高。社會從“戒嚴”(始于1949年)走向“解嚴”(1987年),整個臺灣報紙的數量、版面、內容仍受到控制,但僅有的兩家民營報紙《聯合報》、《中國時報》(“兩報”)在歷史的機遇下得以獨樹一幟、大放異彩。尤其是“兩報”副刊——“聯合報副刊”、“人間副刊”,在“正刊”新聞嚴格受限的情況下,爭相推動報道文學、新聞詩、傳真文學等與臺灣現實社會聯系緊密的創作,1980年代風起云涌的多元化社會思潮也由此開啟。

1976年,丘彥明大學畢業,時逢《中國時報》第一次面向社會公開招考采編人員,數千人報考,只錄取十幾人,她成功考取。“兩報”薪水高、待遇好,據丘彥明回憶,當時臺北的人均工資約六千元(注:臺幣,下同),而她最初考入《中國時報》時,月薪即有一萬多。

1978年,丘彥明又考入《聯合報》,任副刊編輯;之后協助《聯合文學》雜志創辦,兼任執行主編,后專任總編輯,直至1987年底卸任。她見證了文學臺灣的輝煌,和臺灣報紙副刊的一段好時光。最近,丘彥明接受澎湃新聞(www.kxwhcb.com)的專訪,回顧了她所走過的這個時代。

副刊作者:張愛玲、三毛、白先勇……

丘彥明進入《聯合報?聯合副刊》(以下簡稱“聯副”)做編輯時,恰逢臺灣文壇“老中青”三代濟濟一堂的盛況。從舊民國漂洋過海的張愛玲、梁實秋、夏志清、臺靜農、葉公超,在創作上正當壯年的“中生代”高陽、吳魯芹,已經嶄露頭角、風化正茂的白先勇、三毛、王禎和……丘彥明因編輯工作與他們結下情誼,也為臺灣文壇記錄了一段珍貴的過往。

在她印象中,張愛玲永遠是客客氣氣的。書信往來,丘彥明先敬稱她“愛玲女士”,熟絡了以后試改稱呼“愛玲阿姨”,想拉近距離;張愛玲不表明同不同意,仍稱呼“彥明小姐”,不像其他長輩,熟了就直呼“彥明”,她便心知肚明知趣返回原稱謂。

張愛玲不接受采訪,也不答應回臺灣,任憑編輯們窮盡辦法,她總是禮貌而決絕地回絕。

“但張愛玲其實不難打交道。我們書信往來大多談工作,但也會提到一些生活趣事。她是獨特的、孤獨的人,可她又很周到、很仔細。你誠懇對她,她也誠懇待你。可她對你的好,跟白先勇、梁實秋、臺靜農的好不一樣,她永遠是一種有距離的好。”丘彥明回想著敘述。

1966年4月張愛玲的《怨女》開始在皇冠出版社連載,從此她對皇冠始終一心一意,小說只給這一家出版;但有時還有一些序文、札記類的短文章,“有這類文章時她會來信很客氣地詢問,我有這樣一個小東西,你要不要。”

“她不允許文稿中出現一個錯別字。說,這么短的文章,如果有一個錯字,讀者就不知所云了。”丘彥明說,因為她要求嚴格,即便是1000字的短文,也要自校;所以,刊發張愛玲文章的周期總是很長。那時還沒有電腦,排版完要寄到美國去,她校對后重寄回臺灣,改好后再寄給她,直到她點頭,報社才發排。“發她的一篇短文常常需要幾個月到半年的時間,可你還是覺得值得,也很令人佩服。”丘彥明神態宛如走入時空隧道。

三毛的風格與張愛玲截然相反。張愛玲的信常是一封雋秀的郵簡,撐開來八片,字跡娟秀瘦長。可三毛的信上密密麻麻,那熱情是真要溢出來的。一面寫不下了,翻過來再寫,最后話還沒完,在信封上繼續寫。

“三毛本人隨時都在燃燒。那火不是只給朋友、讀者,在她身邊的所有人,都能強烈感受到。任何人寫信給她,她都熱情洋溢地回信,她也許是讀者手中留有信件最多的作家。任何人有問題、有困難,她都愿意去幫助。”

丘彥明和三毛相識始于《聯合報副刊》的工作,從通信開始,成了至親閨密。丘彥明曾前往加納利群島,住在三毛家里整整一個月。后來她們一起去東南亞旅行,同住一個房間,“她總愛管我,替我打理,說穿這件衣服好看,發型應該要怎么樣、如何畫點淡妝……”

三毛離世前給丘彥明打過電話,問她好不好,新婚的生活怎么樣。“當時她的精神狀態已經不是很好。”丘彥明憂傷地說。她叮囑三毛照顧好自己,三毛倒反過來安慰她“放心,不會有事”。丘彥明眼中的三毛“是個智慧的天才型女人”,“她沉溺于美感的創造與挖掘……她自己能極容易做到,周圍大多數人卻不行或跟不上,這使她痛苦;再加上她太過豐沛的有情有愛,無法獲得相應的反饋,更傷她的心腸。”三毛的去世是丘彥明心中永遠的痛。

白先勇為丘彥明起了個綽號叫“響尾蛇飛彈”,說她約稿跟定目標緊緊追蹤,直到命中方肯罷休。丘彥明在“聯副”工作期間,白先勇正在美國任教,偶爾返回臺灣,往往前腳剛進家門,丘彥明的電話就到了。

“先勇熱愛文學,上大學時創辦《現代文學》,為了雜志內容親自上陣寫小說,所以那個時期產量很高。雜志停刊后,各報章雜志跟他約稿,他滿口答應,可等他一篇文章要等兩三年!因為他每篇文章都要長期蘊釀,文字又要斟酌再三,何況他還另有太多事務要忙。”后來丘彥明臨危受命任《聯合文學》總編輯,猶豫之際,是白先勇再三鼓勵她才同意,但交換條件是一定要給文章,以實際行動支持。白先勇果然兌現承諾。

白先勇一直想找機會重印當年創辦的《現代文學》,苦于費用高昂,丘彥明把這事記在心里。機緣之下,她牽線促成白先勇與允晨出版社將資金談妥,并幫忙張羅組織出版事宜。白先勇在《現代文學》重刊之際曾在文章中感謝她,說這位“《聯合報副刊》、《聯合文學》的名編輯”“功勞最大”。丘彥明謙稱:“這功勞實在不敢當。只不過,你用心待人,別人也用心待你吧。”這是丘彥明與作家們的相處之道。

“聯副”與“人間”:黃金時代的“兩副爭霸”

《聯合報》、《中國時報》是臺灣“報禁”時期(1949年-1988年)31家報紙中僅有的兩家民營報紙,經營思路靈活,社會影響力大,日銷量上百萬份,而副刊版面固定占1/12,可以說舉足輕重。

“1980年代《聯合報》頭版的半版廣告聽說至少要五十萬、一百萬吧,廣告商排著隊上報紙,印報紙像印鈔票似的。編輯薪金比較高,給副刊作者的稿酬也格外豐厚。大多報社的稿費幾毛錢一個字,而‘聯副’是1-5元/字,張愛玲的稿費能達到5元/字。”丘彥明說。

工作中最大的煩惱是什么?她想了想:“退稿。”

來稿太多,存稿太多,最怕寫退稿信。“年輕人需要鼓勵,又不能為了安慰而一味地贊揚他的作品,否則為什么不錄用稿件呢?”丘彥明表情苦惱:“有好些年輕作者后來進入文學圈、媒體圈,碰到我講:以前接到過你的信……我不敢接下一句,因為下一句可能就提退稿信!”為了讓新人露臉,“聯副”曾專門開辟 “新人月”、“鄉土文學月”這樣的專題,讓特定的作者群體有機會展露才華。

那時的臺灣文化界生機勃勃,大師名家和后起之秀各領風騷,每逢夏志清、白先勇、李歐梵這些身居海外的作家、學者返臺,副刊記者們就整版整版地做專訪。二十世紀七十年代末開始,“兩報”副刊之間的競爭開始異常激烈,這些“大家”的名字便常常交替出現在“兩報”,成為雙方爭奪的對象。

執掌《中國時報》“人間”副刊的高信疆畢業于文化大學新聞系,是丘彥明的學長。他一改此前文人氣息厚重的副刊風格,強調新聞化理念,開始涉足公共話題。1970年代中期,“人間”打破禁忌邀請柏楊、李敖作長期撰稿人,引進新思潮,開辟論辯議題,在臺灣社會刮起一陣旋風,也給老牌的“聯副”很強的刺激。

《聯合報》則力謀反攻,禮聘自美返臺的詩人痖弦(本名王慶麟)執掌“聯副”。1977年之前,林海音、平鑫濤掌舵下的“聯副”更像一個純粹的文學園地;痖弦上任后,要求副刊從靜態轉趨動態,內容也從心靈抒懷轉向社會公共話題,五四運動、本土意識、眷村文化、女性權益等“敏感”議題紛紛進入人們的視野。

“副刊王”(王慶麟)和“副刊高”(高信疆)之間的“爭霸戰”開啟了臺灣報紙副刊最輝煌的時代。后來有研究報告,兩報競爭最激烈的時期恰恰是雙方報份增長最快的時期——20世紀70年代初《聯合報》和《中國時報》合占全臺灣報紙發行總數不到四成,70年代末達到六成,至1987年創下七成五的高峰。

丘彥明說,最激烈的較量之一,就是每年的諾貝爾文學獎報道。結果公布前夕,雙方嚴陣以待,看誰能做出更快、更有深度的獲獎者專訪。這場“戰爭”的關鍵在于爭取一個人——鄭樹森。

“鄭樹森當時是美國圣地亞哥加州大學文學教授,與國內外很多重要作家都有聯系,我們贊嘆他‘地上的事全知道,天上的事知道一半’。有好幾年,諾貝爾獎一公布,鄭樹森第一時間就能找到獲獎者做專訪。”于是“兩報”都挖空心思與鄭樹森保持最好的關系,為他的聯絡、采訪提供最大的支持,不計成本;不論昂貴的越洋電話打到哪里,費用全包。鄭樹森后來曾寫文章回顧,稱“兩副”在競爭中形成快速報道諾貝爾文學獎的機制,大大擴展了臺灣文壇的視野。

兩報副刊爭戰還有一個回合讓丘彥明印象很深。臺灣鄉土文學作家王拓因“美麗島事件”入獄,在獄中創作了新長篇小說。假釋出獄時,王拓表示要“回到文學的道路”,文壇一片歡迎。在痖弦的授意下,丘彥明早早向作者 “預定”了新作連載。沒想到,《中國時報》一不做二不休,搶先拿走了手稿。

丘彥明“質問”王拓,他無奈道:沒辦法阻擋,若拿得回稿件,當然交“聯副”發表。有了作者本人的首肯,丘彥明二話不說,掉頭就沖向《中國時報》的辦公室追索。“高信疆大概沒有料到我真的會去‘搶’”,丘彥明回憶起這段不可思議的勇氣:“但王拓有約在前,他只能交出手稿,眼睜睜讓我英雄般地回去了。”

可惜也沒有得意太久。王拓的文章刊出沒幾天,國民黨“中常會”開會,當局對這位“前政治犯”仍有顧慮,次日稿子便被撤了下來。

編輯年代身不由己的還有影評刊登。“那時電影成本高,動輒投入幾千萬、上億,報紙批評意見對票房會有很大沖擊。當時焦雄屏(著名影評人)剛從美國德州奧斯汀分校影視專業畢業回來,躊躇滿志地想建立新的影評形式,要有批評,不能只說好話。電影發行公司向報紙發行部門施加壓力,其中甚至包括一些黑道勢力。結果,沒多久聯合報發行人找來焦雄屏委婉地說,你文字很好,不過以后還是不要批評了吧。”

但有些稿子是萬萬不能撤的——武俠小說和歷史小說。“因為那才能留下你的訂戶。”丘彥明說,臺灣報紙最早連載武俠小說的是《中央日報》,“中央副刊”背面是廣告,諸葛青云的武俠小說就登在廣告頁上方,而讀者一定不嫌麻煩,要翻到背面去看。

“聯副”的歷史小說連載專屬高陽。他自1962年在“聯副”發表取材唐傳奇的歷史小說《李娃傳》一舉成名,從此一發不可收。“高陽是個天才人物,每日一千五百字,非常精彩,許多政治家、商人都愛看。”最有趣的傳聞是,高陽小說是好幾位“重要人士”在馬桶上的必讀物,一天不能少,為此報社負責人也格外上心。

但,高陽有個弱點,花錢沒有概念。為保障他沒有后顧之憂,報社常常為他預支稿費。“盡管收入不菲,卻常常囊中羞澀。最時髦電子產品一面市就去買,有個小插曲:他本來一小時可以寫1500字,結果有一天新潮地試用電腦,整整一個小時敲不出一百字,編輯等稿子,急得團團轉。”丘彥明講到這里忍不住笑了起來。

親歷金庸小說解禁:轉型時代的一朵浪花

1979年,金庸武俠小說在臺灣解禁,《聯合報》、《中國時報》爭相連載,丘彥明參與了整個過程。盡管臺灣在1987年、1988年才相繼解除“黨禁”、“報禁”,但文學作為社會傳感器中最敏銳的一環,早在七十代末已經涌起思想變革的暗流。金庸小說的解禁,正是這大時代中的一朵浪花。

金庸小說曾被視為“左派”而被臺灣當局列入查禁目錄。事實上,官方查禁不息,民間盜版不止,地下交易中改個書名、把作者寫作“全庸”,仍然風靡。創辦遠景出版公司不久的沈登恩注意到此事,他頭腦靈活有膽識,意識到照章辦事的“查禁”背后,其實原因模糊不清,有松動的可能。一方面,他前往香港找到金庸,先簽下出版合同,金庸以極低的價格將版權授予,鼓勵其勇氣;另一方面,他在臺灣托蔣緯國、王新衡(后者是蔣經國在蘇聯時期的同學)等人從中周旋,幫忙探口風、呈請吁求,在兩年的努力之后,終于等來金庸小說的解禁。

“沈登恩很有策略,他先找《聯合報》總編輯張作錦透露這個消息。以他對‘兩報’主事者的了解,如果《聯合報》先刊金庸小說,《中國時報》一定會跟上,反之則不一定有這個效果。”丘彥明說。

“那時每天進報社會看見張作錦在座位上讀金庸小說。”丘彥明回憶道,“沈登恩最先拿來解禁的《倚天屠龍記》和《連城訣》,后者篇幅短,前者篇幅長。其實以精彩程度而言,《倚天屠龍記》更勝一籌,但當時誰也不敢保證刊登反應會怎么樣。張作錦、痖弦商議后,決定選篇幅短的《連城訣》做個試探。”

《連城訣》一出,高信疆果然坐不住了,立馬找到沈登恩,要走《倚天屠龍記》。第二天,《中國時報》副刊整版推出《倚天屠龍記》,配上大幅插畫,氣勢恢宏,一鳴驚人。結果,這場發布金庸小說的比拼,盡管《聯合報》首發,卻還是讓《中國時報》勝了一籌。

這件事還有后續。2016年香港文化界為紀念金庸創作武俠小說60周年,發起“我與金庸——全球華文散文獎”征文比賽,吸引了近一萬人參與,包括金庸的發小、研究者、翻譯家、讀者等等。丘彥明也把這段經歷寫成文章參與征文,獲評優異獎,被邀請到香港參加紀念活動。

“當年《聯合報》的社長劉昌平(現任聯合報系副董事長,今年94歲)看到我得獎的消息后,寫信給我,告訴一個刊登金庸小說的幕后故事。”原來當年劉昌平在美國時,于小說家楊文璞家中小住,在那里讀了金庸小說,非常欣賞。回臺灣后他告訴總編輯張作錦,密切注意金庸小說,他判斷可能會解禁,到時《聯合報》應刊登。待沈登恩送來兩部書稿,劉昌平與張作錦商量,決定保守些,選擇連載《連城訣》。

“我一直以為是張作錦和痖弦的決定,沒想到幕后還有最重要的人物。”丘彥明感慨,盡管是親歷者,但有時就像瞎子摸象,以為自己在真相當中,其實只摸到了其中一面。

辦《聯合文學》,“沈從文專號”震動臺灣

《聯合報》的經濟效益節節攀升,報社為回饋大眾、反哺文化事業,創辦了一份文學期刊,就是后來曾在臺灣最具影響力的大型純文學雜志《聯合文學》(以下簡稱“《聯文》”)。1984年11月《聯文》創刊,丘彥明協助創辦,后兼任執行主編、專任總編輯,直到1987年12月底離職。

“報社同事梅新寫信給《聯合報》創始人王惕吾,建議《聯合報》賺了這么多錢,應該更多投入文化事業。報紙副刊畢竟版面有限,許多詩歌、文學評論沒有發表的機會,不妨成立文學雜志。王惕吾欣賞提案,同意了。”

起初《聯文》的運營的確全靠《聯合報》支持,包括人員、印刷到發行等等。后來《聯文》旗下成立了聯合文學出版社,以出版暢銷書籍的利潤來支撐雜志,雜志實現獨立運營、自負盈虧。

有了文學性更強的雜志,可發揮的空間更大了。痖弦帶領丘彥明與其他同仁精心策劃《聯文》創刊號,“希望它一出生就面貌氣象不同”,重磅推出了一位有才華但當時不為人熟知的作家——木心,題名《木心,一個文學的魯濱孫》。丘彥明回憶,正好有人從美國向痖弦寄來木心的作品,原本是托請推薦出版,但正趕上《聯文》想挖掘新人新作。“編輯同仁讀后都感嘆真好,就用作了《聯文》第一期。”

專號出版后暢銷一時,“人人爭問木心是誰”。木心不僅從此登上臺灣文壇,在海外華人中也引起很大反響,紐約《中報》專門舉辦“木心的文學”討論會,木心還應邀為旅居紐約的文藝愛好者們開講《世界文學史》,講了5年(1989年至1994年)。此后《聯文》始終在挖掘和培養作壇新人方面一馬當先,包括《聯文》的編輯簡媜也由這里走上作家的道路。

1987年,丘彥明任職《聯文》總編輯。這一年她與鄭樹森一起策劃了《沈從文專號》(1987年1月,第27期),震動臺灣文壇。沈從文在臺灣一度被列為“反動人物”,《聯文》破天荒地一期刊登了他10余篇作品,以及朱光潛、梁實秋、汪曾祺、金介甫等人的10余篇評論、回憶文章,至今仍是沈從文研究的重要資料。

丘彥明回憶編輯印象最深的一期雜志,《沈從文專號》出版前夕,“警備總署”派人帶著槍追到了印刷廠。“那個年代的臺灣,報章雜志做‘敏感’的題目確實有影響力,但你得運氣好啊,運氣不好就進監獄了。”所幸問題解決,專號得以出版。3月,《聯文》又刊登臺灣學者對這一專刊的反響;聯合文學出版社同步推出《沈從文自傳》,很快銷售一空,臺灣社會掀起一股“沈從文熱”。

鄭樹森后來在文章中透露,這個大膽嘗試是基于對時機的判斷。1986年蔣經國接受美國《華盛頓郵報》專訪,表示臺灣將解除軍事戒嚴,同時正式開放大陸來臺的老兵回鄉,且允許組黨——正是在這個宣示逐步落實之時,他與丘彥明商議,把握機會做一些“破冰”的工作,《沈從文專號》就是頭炮。

接著《聯文》又連續推出《張愛玲專號》、《抗戰文學專號》、《大陸新生代小說特輯》、《大陸“性禁區”文學特輯》、《傅雷特輯》、《楊絳專卷》等等策畫,主題空前豐富前衛,并有意識地組織作家、評論家對剛出爐的大陸作品進行品評,隔海切磋與交流。丘彥明和她前后輩的多年努力,使《聯文》當仁不讓地成為臺灣最重要的純文學雜志。

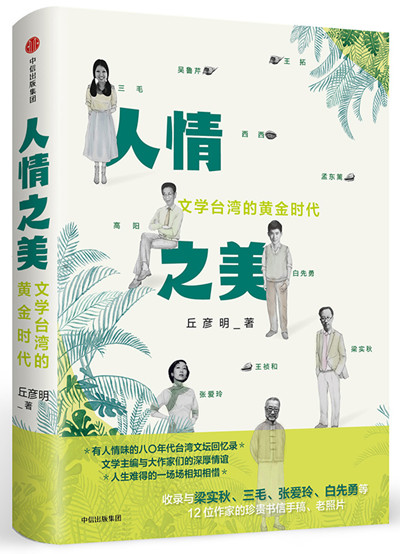

上世紀八十年代末,丘彥明赴歐洲留學,告別多年的編輯身份。她將與這些亦師亦友大家相處的部份點滴編選成書,題名《人情之美》,作為她的“畢業作品”。2017年5月,丘彥明重新修訂該書,并增補數篇回憶文章,首次在中國大陸出版。此時書中所寫人物大半已經作古,惟有“人情之美”透過文字,仍有溫存。

回顧那個文學與報業的“黃金時代”,丘彥明肯定,那是不可復制的時代:經濟起飛,社會變革,禁忌和反抗形成的張力下思潮激蕩,沒有眼花繚亂的選擇與誘惑,一切以蓬勃而單純的面貌示人。她深切感受到這段歷程對自己影響最深遠的是文學厚度的積累,“身處一個很好的時代,接觸到第一流的人物、第一流的作品,是他們給了我最好的養分。”

如今的臺灣報業市場早已不是“兩報”獨領風騷的時代,但激烈的市場競爭似乎也沒有如人們所冀提升報紙的品質,副刊更受到了前所未有的沖擊——“聯副”版面從1/12稀釋到1/60,《中國時報》干脆取消了副刊,臺灣曾有“社會解嚴,副刊崩盤”的說法。文學副刊早已不是唯一的心靈出口,藝術、體育、影劇、明星、游戲……從內容選擇到媒介方式都越來越多元化。

哪個時代更好?“很難講。那個‘黃金時代’畢竟有太多局限。”丘彥明思索著說,常有在臺灣從事編輯工作的朋友向她訴苦,抱怨當下的行業現狀讓人感到困頓。對此她的態度是:“有時覺得真可惜,但知道自己無能為力。只能希望,就算要消失,也要慢慢地消失。這種現象我當然擔憂,但不會憤怒。不過有時又不免興起期待,或許走到極端后,反而會回頭重拾光輝。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司