- +1

“發展型國家”興衰背后的國家能力與產業政策問題

一、“發展型國家”的衰落之謎

“如何有效促進經濟發展?”是近兩百年來世界各國關注的焦點,也始終是政治經濟研究的核心。市場失靈的存在成為政府介入經濟的絕好理由,而發展研究關注的問題更多圍繞“政府如何介入經濟”而展開。一方支持政府主導,以選擇性的產業政策為典型手段;另一方則支持市場主導,主張政府施行保障市場有效運行的中性制度。

20世紀60年代到80年代間,拉美國家的自由主義發展策略(典型如巴西、墨西哥等)和依附理論發展策略(典型如阿根廷、尼加拉瓜等)均以失敗告終(前者在90年代末又遭逢金融危機)。而大致在同一時期,日韓等東北亞經濟體取得了令世人矚目的經濟成就,這些經濟體在政府主導下形成的“發展型國家”模式受到眾多后發展國家追捧,一時蔚為潮流。

然而,經過二三十年成功發展之后,從20世紀80年代開始,這些老牌的發展型國家(政府)頻頻出現問題。日本經濟在八十年代末開始衰退,此后進入所謂“失去的二十年”;韓國在1997年金融危機中受到重創,又在新世紀第二個十年顯露出發展疲態;中國臺灣地區在進入新千年后增長明顯趨緩,發展前途迷茫。上述現象引發了人們對“發展型國家”這一模式的質疑,從而引發了“發展型國家是否消亡,是否該被遺棄”的爭論。

要回應上述爭論,首先要找出導致發展型國家由盛轉衰的原因。針對發展型國家的衰落,現有文獻主要圍繞“國家能力”與“產業政策”兩大要素展開爭論。

前者爭論立足于“政治結構”,一方認為全球化帶來的外部制約與一國內部利益集團的壯大,削弱了國家能力,導致發展型國家失去對經濟的掌控從而造成衰落,這是典型的“結構視角”。另一方則認為,不論是全球化或是內部利益團體,都不必然削弱國家能力。圍繞“產業政策”的解釋則立足于“政策工具”層面,認為一國在追趕階段的條件有利于產業政策的成功,而領先階段的條件則不利于產業政策的成功。這種從發展過程探討產業政策成敗的解釋屬于“機制視角”的范疇。

但是前人的“機制視角”只是零星提出,并未做系統的闡述,因此難以回答“為何產業政策的成效有階段差異”。有鑒于此,本文在相關文獻的基礎上,發展出一個包含“信息”與“規模”兩要素的框架,擬進一步完善上述“機制視角”的解釋。同時基于對日本、韓國以及我國臺灣地區的發展經驗,幫助充實與驗證此一框架。

二、“發展型國家”的特質:“政治結構”與“政策工具”

“發展型國家理論”本質上描述的是一種政府與市場的關系,主張政府主導市場具有相當的優越性,政府能夠以整體經濟發展為目標,利用有選擇的產業政策,實現國家經濟的高速增長。這一理論源自對日本和中國問題有深厚研究的美國政治經濟學家查默斯?約翰遜(Chalmers Johnson,1931 –2010)對日本戰后經濟模式的總結。此后,東亞經濟體仰賴類似發展策略相繼崛起,讓這一理論聲名大振。隨著越來越多的研究者進入這一領域,發展型國家理論的適用范圍也已經擴展至東亞之外的地區,如巴西、以色列、土耳其、法國等。

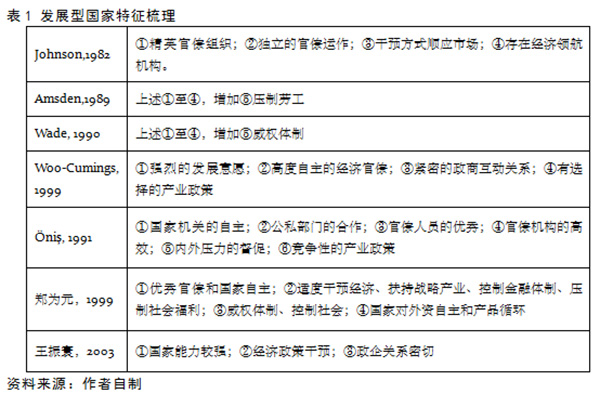

本文作者梳理前人文獻(如下表1)后發現,幾乎所有學者概括的發展型國家特征都包括:(1)國家能力(如優秀官僚與國家自主)與(2)產業政策(如干預市場與扶持產業)兩點。前者指涉政治結構,后者凸顯政策工具。其他所謂特征或者是產業政策某種表現形式,并非發展型國家所必須具備,例如壓制勞工、控制金融等;或者仍然屬于國家能力的范疇。所以本文作者認為,產業政策與國家能力是發展型國家的主要特征,前者是工具手段,后者是執行前提,兩者相輔相成。

國家能力涉及如何保證產業政策的制定與執行。制定與執行向來是產業政策備受關注的兩個方面。如上表1所示,發展型國家理論的支持者無一例外地都提出了“強勢國家”來解決這兩個問題。首先,國家相對于社會的“自主性”(state autonomy)讓國家能夠不受特定利益集團左右,制定出有利于整體利益的發展政策;其次,凝聚高效的官僚體系能夠有效地將產業政策落實到實處。可以說,強國家的“政治結構”保證了產業政策的成功。

“國家能力”與“產業政策”兩個基本特征的提煉,有助于我們厘清發展型國家的特質,也為我們分析其衰落提供了考察的重點。

三、發展型國家興衰的結構解釋

針對發展型國家的衰落,大部分學者的解釋邏輯都圍繞“國家能力衰微,所以導致發展型國家衰落”展開。不論是“外部結構制約”如全球化浪潮,還是“內部結構制約”如利益團體崛起,最終都會強烈削弱國家在經濟調節中的能力,從而引發經濟的脆弱與增長的停滯。換言之,在結構解釋的框架中,發展型國家只是特定歷史條件下的產物,當結構條件發生變化時,原有的政商關系便無法維持,“發展型國家”這一發展模式也該被拋棄。

是否的確如此?

結構制約的解釋分為兩類,第一類觀點認為,發展型國家的衰落源于全球化帶來的外部制約。相關學者認為,隨著上世紀80年代全球化的深化,以及與之相伴的自由主義思潮的蔓延,國家能力的衰落在東北亞諸經濟體接連發生。全球化通過兩個渠道削弱發展型國家的經濟。

首先,全球化(例如WTO)要求貿易雙方打開國門,減少保護,政府因此被迫退出。對面臨先進國家(如歐美)以及后進國家(如中國和東南亞國家)雙面夾擊的東北亞諸經濟體而言,缺少政府扶持,產業在國際貿易中的競爭力會大大減弱,導致出口受挫,經濟衰退。其次,最近一波的全球化(始于80年代),不僅是貨物貿易的流動,更是金融資本的全球化流動。資本市場的全球化,使得一國企業融資渠道多樣,不再受制于本國政府提供資金支持。兩者都意味著國家對企業的約束效力減弱,對經濟的調控能力降低,國內經濟在面對全球市場時更脆弱。如韓國、泰國、印尼之所以深受亞洲金融危機的影響,正是金融自由化后,國家對經濟失去調控能力的后果。

第二類觀點認為,發展型國家的衰落,其實源于國家內部的結構變化,尤其是利益團體興起形成對國家能力的制約。根據美國經濟學家奧爾森(Mancur Olson,1932 —1998)的利益集團理論,發展型國家扶持特定產業做大做強,因此極容易形成利益團體。隨著經濟的發展,利益團體實力壯大,足以與國家抗衡,不再甘于受國家領導。由于利益團體維護自身權益,往往與社會整體利益沖突,而且可能滲透、俘獲國家機關,或者抗衡、節制國家機關,令國家喪失自主性,阻礙既有的發展規劃。由此,發展型國家“唯經濟發展”的獨立意志可能會瓦解,從而導致發展型國家衰落。發展型國家廣受詬病的政治腐敗以及裙帶資本主義便是國家自主性喪失的表現。

上述兩類結構制約的觀點雖然廣為流傳,卻同樣未必成立。

首先,全球化時代與國家能力的關系是不確定的,并非如大眾觀念上認為的,全球化必然導致國家能力衰落,相反,國家也有可能適應全球化,從而強化其能力。諸多學者的實證研究發現,一國的貿易依賴度與該國的政府規模成正相關關系。這表明,一國參與全球化程度越高,該國的貿易可能擴張,“國家”也可能越強。

其次,利益團體興起導致國家衰落的論點未必成立。這一邏輯的隱含前提是國家與社會此消彼長的關系,若非“強國家-弱社會”便是“弱國家-強社會”。然而,早有學者指出,“國家與社會”是能夠共同壯大的,“強國家-強社會”的結構模式亦有可能存在。利團集團壯大無可否認,但是國家本身亦在成長與增強。

綜合上述,既有研究已經說明,“結構制約”的解釋框架存在邏輯上的不足,而幾個典型發展型國家(政府)的發展經驗,也與“結構制約”的解釋明顯不符。

首先是全球化導致發展型國家(政府)經濟衰退的解釋,與典型案例的經驗均不太吻合。先看日本,作為最先崛起與衰退的發展型國家,其經濟停滯發生在進入90年代之后,乍看之下似乎與全球化潮流有關,但細究原因卻發現并非如此。由于日本已經邁過政府扶助的階段,絕大多數出口產業都擁有強勁的國際競爭優勢,自由開放的國際經貿體制只可能有助產業做大做強,應不致造成長期經濟停滯。因此,也有學者認為日本經濟的衰落源于其政府的錯誤政策。原來,在面臨美方壓力下,日本簽訂棄守匯率的《廣場協議》(1985年),其出口一時受到擠壓后,日本政府便放任財團大舉轉進股市、房產,從中炒作獲取巨大的利益,造成80年代后期的金融泡沫與虛假繁榮,終于在80年代末,從股市到地產,紛紛發生崩潰瓦解,日本經濟從此一蹶不振。換言之,日本的經濟衰退與全球開放之間,似乎不存在之前所述的因果關系。

其次看韓國,其經濟起伏也與全球潮流并不一致。歷經了六七十年代的高速起飛后,即便進入全球開放的80年代之后,韓國的出口貿易與經濟增長,整體而言仍維持相當高的水平。聯合國商品貿易統計庫數據顯示,韓國在80年代、90年代的平均出口增長率分別為15%和10%;人均GDP增長率水平分別為8.5%和5.5%。之后即便歷經1997年亞洲金融危機的沖擊,其增長表現仍然十分穩定。新世紀的前十年,其出口成長仍然強勁,達到12%,這一表現甚至高于90年代,其人均GDP增長率也有將近4%左右。這樣的增長水平,直到2010年后才有所放緩。

因此,就時序來看,全球開放明顯助長了韓國的強勁出口,與20年之后的經濟蕭條間,關系同樣不很明確。在此同時,韓國資本市場的大幅開放,也未必與稍后的金融危機有關,因為當時韓國的壞賬75%來自國內企業,是因為政府銀行攜手的產業扶持政策,導致大型企業集團畸高的企業負債,所以金融危機本質仍為內部問題,與全球潮流關系不大。

最后考察中國臺灣地區的發展經驗,情況比較類似韓國案例,其經濟蕭條也與全球轉型趨勢無關。不同于韓國的是,在全球化浪潮之初,臺灣當局便極力調整迎合,1984年便推動“自由化、國際化、制度化”的經濟新政,但與前述命題矛盾的是,即便推動調整開放,但臺灣當局對產業與金融領域并未放松掌控。相反,為更好因應自由化帶來的沖擊,臺灣當局制定并實行了一系列產業升級的政策,規劃產業的全球布局。在政府的強勢推動下,才有信息產業的快速成長與全球擴張,順利替代退場的傳統產業,成為90年代的出口主力,將臺灣在90年代推上出口與增長的雙重高峰。全球化帶來的是利是弊,其實非常明顯。

其次,內部政商結構變化進而導致國家弱化、經濟衰退的解釋,在比對案例經驗后,也同樣漏洞百出。

首先仍然是日本,其政商結構出現巨幅變化,很可能是經濟衰退的結果而非原因。回顧歷史,日本無論七八十年代,其政商關系格局都是經貿官僚主導,這種格局直到90年代才發生轉折。由于前述的泡沫破滅、經濟衰退,執政的自民黨內浮現不滿與改革,也終于出現派閥競爭之外的路線分歧。終于在1993年,執政黨失去議會多數,終結了1955年以來的絕對統治地位。此后,政局屢屢起伏動蕩、體制改革也提上議程,加上大藏省(主管財政、金融、稅收)與經濟產業省政策頻頻出錯,讓企業與民眾頓失信心。再到2001年,官僚機構改革開始進行,行政官僚權限又被削弱,既有政商互動模式也隨之土崩瓦解。

再看韓國案例。由于發展模式與政經結構使然,韓國經濟一直由大型財閥集團(chaebol)主導,由于其富可敵國,與政府的關系一直相對平等,屬于攜手共進的模式。當然,雙方在互動過程中,關系仍然會有一些變化,例如進入90年代之后,財團勢力越來越形膨脹,政府力量則相對受到削弱,關鍵事例是在1993年,執掌發展規劃的“經濟企劃院”遭受裁撤。即便“國家”相對遭到弱化,但在亞洲金融危機之前,1990至1997年,韓國還是保持了人均GDP年均6.9%的傲人增長。再往下看,通過一系列后金融危機的改革,韓國政府再次奪回對企業的監督掌控,但經濟增長的模式與速度,仍與之前沒有太大的區別,例如2000至2010年間,其出口仍然維持平均12%的高速增長,人均GDP增長平均維持在3.8%。從這個角度看,從上世紀70年代迄今,韓國的經濟社會持續發展,利益團體也的確壯大,政商關系相對平穩,與近期經濟蕭條實在扯不上關系。

最后,迥異于韓國案例,中國臺灣地區的政商關系則歷經了兩次重大的結構轉變。先是蔣經國時代的政治轉型,歷經政治自由化的紛擾與混亂,再到李登輝時代,又再經過經濟與金融的自由化改革,各種財團、利益集團、社會勢力快速萌芽崛起,國民黨主控的政商關系早已一去不返,雙方互動趨于對等,關系結構大變。但如之前所述,處于這個階段的臺灣,出口與經濟均持續增長,經濟發展并未相形失色。待到2000年之后,民進黨開始執政,臺灣政商關系的構成與形式又再次發生巨幅轉變,政經新貴登場,政企雙方更趨平等。

當然,從此之后,臺灣經濟的確一蹶不振,但這與政府能力似乎無關。根據學者分析,進入新世紀之后的臺灣,一方面由于高端創新不足,其信息產業無法單靠加工制造維系昔日輝煌;另一方面,臺灣的服務業集中于旅游、飲食和交通等傳統類型,均以島內市場為主,缺乏可以進入國際市場高端服務業。這才是臺灣地區經濟趨緩的主要原因,與政商關系關聯有限。

對發展型國家的興衰轉變,另一支文獻關注“產業政策”這一政策工具的效用變化。此類文獻最廣為流傳的觀點是,發展型國家早期的成就離不開產業政策的成功,而產業政策只能在短期有效,其效用會隨著時間的推移減弱,由此造成發展型國家的衰落。美國經濟學家、諾貝爾經濟學獎得主保羅?克魯格曼對此有進一步闡釋,他認為產業政策這種政府介入的方式,本質上是投入驅動而非效率驅動,只要能夠動員到足夠多的資源,短期的高速產出并不困難,但是在缺乏技術進步的情況下,資源收益遞減,增長放緩乃至停滯是必然的。

上述觀點的缺陷顯而易見。事實上,后發展國家在早期的高速增長階段,可以同時實現產業升級與效率提升。這是因為有領先國家為其提供現成的技術,后發國家可以利用資源引進技術,再通過模仿與學習實現效率提升。因此,也有學者認為,“發展型國家興衰”的轉變肇因于一國所處發展階段的轉變。當落后國家越接近領先國家時,便失去可借鑒模仿對象,產業政策發揮的余地就越小。針對這一觀點隨之而來的疑問便是,既然沒有模仿對象,為何不能自主創新?

實際上,許多后發展國家在逐漸趕上領先國家時,政府都不遺余力地出臺各種產業政策力圖推動產業的創新能力,但是均效果不佳。在本文作者看來,產業政策難以推動創新,才是發展型國家由盛轉衰的關鍵所在,前述許多持階段論的學者卻都沒有明確指明這一點。

至于為何產業政策在發展后期難以推動創新,又為何能在早期成功模仿,其中機制為何,現有文獻甚少討論,遑論系統闡述。浙江大學人文高等研究院教授朱天飚在2000年對此首先進行闡釋。他認為,早期經濟結構單一,政府決策選擇簡單,所以產業政策容易成功,但是到了后期,隨著一國的經濟結構復雜,政策選擇也變得越來越困難,在信息匱乏的情況下,政府難以把握經濟方向。

但這一解釋稍嫌籠統,對產業政策特質為何,為何此時能成功模仿,彼時卻又短于創新的問題,并未給出明確的回答。

本文以下擬在前人基礎上,提煉出產業政策作用的核心特征,并比較這些特征在早期“追趕模仿階段”與后期“領先創新階段”的不同作用機制,再通過這樣的機制比較論述產業政策“長于動員模仿,短于激勵創新”的特點,最終完善“機制解釋”的框架。

那么,產業政策在早期模仿階段具備哪些優勢?

首先,政府在追趕階段擁有信息優勢。這種信息優勢部分源自美國經濟史學家格申克龍(Alexander Gerschenkron,1904 –1978)提出的“后發展優勢”,即先進國家既有的發展經驗為后進國家提供了明確的發展方向;部分因為國家官僚精英對既有信息與整體信息的掌握優于分散個體,能夠保障有利于經濟發展的產業政策的制定。不僅如此,明確的信息同時保證了政策的有效執行。國家自上而下主導的產業政策,不得不面臨行政指導中的委托-代理問題。如何克服這一問題?既有研究表明,產業政策若想得到有力執行,需要清晰的量化指標,如GDP增量、FDI(境外直接投資)等類似指標。在信息明確的前提下,量化而清晰的指標更易獲得,因此能夠幫助強化官僚內部層級之間以及政企之間的監督管理。委托-代理問題得到最大程度解決后,政策將得以充分完整地落實。

其次,一旦上述產業政策得到有效執行,就能引發企業跟進投入,形成行業規模優勢,而規模優勢也是國家主導的產業政策賴以制勝的法寶。顯然,企業若想實現大規模生產,必須有大量資源投入。此時,產業政策便恰到好處地發揮了動員資源的功能。政府的行政指導,不僅能將資源集中到少數部門,創造企業規模優勢,同時為了維持規模企業的生存,政府還可出手控制產業內的企業數量,以避免同行業的惡性競爭。后進國家原本落后的企業,通過這樣的扶持,在國際市場上也能夠同先進國家的企業一決高下。

然而,隨著經濟從模仿轉變到創新,原本成效卓著的產業政策可能適得其反,對技術創新而言,政府通過產業政策展開的扶持可能“好心做壞事”。這是如何發生的?

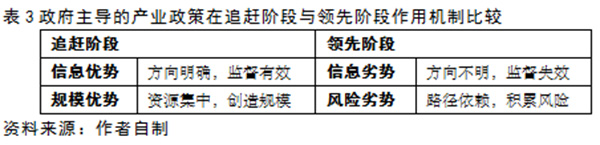

若想解答上述疑惑,首先需要了解創新及其基本特征。美國經濟學家約瑟夫?熊彼特(Joseph Schumpeter,1883 –1950)將創新定義為“創造性破壞”,是一種打破現有規則的行為。這一行為的基本屬性特征包括高度的不確定性與隨之而來的高風險。因為創新行為擁有上述特征,與追趕階段的模仿行為完全不同,所以國家主導的產業政策在領先階段窒礙難行。產業政策在領先階段的不足亦表現在“信息”與“規模”兩個方面。前者導致國家無法制定出正確的產業政策,更無法推動政策的執行;后者則加劇創新的風險積累。

首先,創新既然是一種“創造性破壞”,也就很難從既有規則獲得可借鑒經驗。沒有學習的榜樣,決策官僚也就喪失了信息優勢,方向選擇變得無法確定。在此情況下,上級給下級的行政指令往往變得模糊不定,繼而影響到政策的執行。領先階段目標的模糊性,還使得早期清晰的考核指標蕩然無存。行政指導中標準缺失的后果,便是上級對下級的監督滑落,政府對企業的掌控失效。創新階段的委托代理問題愈發嚴重,滋生政策尋租行為,政策效力不斷被腐蝕。

其次,即便有精英官僚有勇氣制定出具體目標,這些目標也面臨巨大的失敗風險。創新本身高風險的特征要求實行分散風險的戰略,不能將“將所有雞蛋放在一個籃子里”,具體而言就是需要盡可能多地分散試錯。然而,產業政策的戰略卻是集中資源,也就是集風險于一處。這就使得追趕階段創造競爭力的規模優勢,此時成為集聚風險的助推器。一方面,政府對企業的扶持會放寬企業的預算約束,降低企業的風險意識,使得企業的決策過程更加冒進,從而加劇風險。另一方面,集中投入大規模資源,不論從企業層面還是政府層面,都會造成巨大的沉沒成本,引發決策的“路徑依賴”,阻礙決策調整。隨著投入的增加,改變錯誤決策的可能性越小,風險就在一次次投入下,如雪球般越滾越大,直至無法挽回。(如表3所示)

首先,日本作為最早的發展型國家,在二戰后的追趕模仿階段,依靠通產省精英官僚的指導與監督,成功執行了有選擇的產業政策。通過塑造規模龐大的制造業企業,日本產業獲得巨大優勢,到70年代末,日本汽車行業便已經可以與美國匹敵了。然而,到了領先階段,日本關鍵的產業政策卻發生了方向上的巨大錯誤,不但沒有抓住信息產業向個人計算機(PC)領域的發展方向,反而逆潮流,向相反的大型厚重計算機產業發展,使得日本早期引以為傲的半導體產業迅速衰落。新世紀以來,經濟產業省領導下的眾多國家級創新項目,如“通用京速計算機”、“信息大航海”,或因目標模糊而失敗,或因監督滑落而爛尾,又或因沉沒成本巨大,持續投資十余年后才終于不了了之。(“通用京速計算機”項目追求“世界最快計算機”,但因固守原有大型計算機的思路,與利用多處理器分散運算的世界先進方向相反,是日本創新失敗的典型項目之一。“信息大航海”項目于2007年開始實施,原計劃用三年時間開發出下一代檢索/解析技術。——作者原注)

韓國早期的發展模式參考日本經驗,通過“經濟企劃院”制定產業政策,并從經濟、政治、人事多方位對企業進行嚴格監督,保證產業政策的執行。產業政策成功執行的效果也很明顯:到1981年,韓國的產業集中度(即所有制造業行業中前三大企業占市場份額的均值)達到了62.0%,遠超日本與中國臺灣地區,讓韓國企業能夠在國際市場上與日本和歐盟競爭。逐漸達到領先階段后,韓國的策略雖然類似日本,但沒有日本那般固守窠臼,政府在個別領域轉變了原本的發展模式,因此也沒有日本那般出現嚴重衰退。韓國在電子通信產業成功打敗其競爭對手美國高通公司,取得行業的領先地位。

即便如此,在整個產業發展的大方向上,韓國仍然模仿日本模式。在信息、電子通訊等產業逐步取得領先地位后,政府的介入方式,還沒有從“生產追趕型”政策,迅速調整為“創新培育型”政策,因此出現創新不足的問題,終于在領先一段時間之后,產業也逐步走向平庸與式微,尤其在2010年情況益發凸出。

最后是中國臺灣地區。1950年代之后到1990年代,臺灣當局在經濟發展中一直扮演主要角色。當局通過執照發放、銀行貸款等工具手段分配資源、扶助特定產業,同時不論對接受政府資助的企業還是分配資源的官僚,都能嚴格進行績效考核與監督。在此基礎上,產業政策得以執行,推動了臺灣早期經濟的成功追趕。臺灣在90年代開始逐步轉變原本有選擇性的產業扶植手段。1991年提出的《促進產業升級條例》取代了早期的《獎勵投資條例》,意味著臺灣原本有選擇性的產業扶助政策走向了一般性的扶助政策,扶助主要給予有助于產業升級的研發過程,而非特定產業。臺灣電子信息產業90年代的崛起與之后的領先發展,既有傳統產業政策的貢獻,又受益于政策的逐步調整。

換言之,中國臺灣的情況不同于韓國,后者在既有的方向上進步拔高,前者則不斷進行調整適應。但兩者類似的是,就整體產業發展的格局而言,它們仍然屬于追趕模仿的模式,因此,當臺灣希望獨立走出技術創新的領域(例如生物科技產業)時,同樣沒能從“生產追趕型政策”迅速調整為“創新培育型”政策,同樣存在創新不足的問題,也因此迄今未在產業技術上有所突破。其信息產業的發展優勢,也在消費市場轉型后,隨著產品市場的成熟、衰退而逐步走向式微(例如盛極一時的筆記本電腦生產)。

五、結論與啟示

在全球化時代,后發展國家的政府不僅需要扶持產業發展,而且也能夠做好這一工作。產業政策對后發展國家發展的必要性,早在一個世紀之前,德裔美國經濟學家弗里德里希?李斯特(Friedrich List,1789 –1846))便已明確提出。他認為,后發展國家發展初始,產業極端落后,產品缺乏競爭力,若依靠企業自身努力,極易被競爭環境淘汰,所以需要政府特別扶持,方能有突圍發展的機會。在全球化時代的今天,后發國家面對的國際競爭更加激烈。伴隨跨國企業的崛起,后進企業的生存空間更為狹窄,往往需要政府抬高其談判地位、扶持其競爭優勢。另一方面,嵌入全球貿易程度越深,國內經濟就越容易受到全球經濟的沖擊,也更需要國內政府提供保護。

全球化時代的領先國家,非但不需要通過產業政策扶持產業發展,相關政策反而很容易形成反面效果。當產業已經升級到領先位置,企業需要通過自主創新創造市場競爭力時,政府的扶持與保護反而會弱化企業的創新激勵,導致企業在全球競爭中失利。此時,政府應將“選擇性產業政策”,轉變為“普惠性創新政策”,鼓勵創新網絡的營造與知識產權的保護,發揮彌補市場缺陷的作用。

綜合上述可知,在全球化時代,發展型國家模式并不會被世界所遺棄,成為全球經濟的過去式。相反,在全球化時代,有些國家更需要發展型國家這樣的發展模式,而有些國家的發展模式則需要迅速調整轉型。發展模式的選擇,全賴各個國家與各個部門具體的發展狀況。選擇政府主導的產業政策還是政府輔助的創新政策,就看各國與產業部門處于何種發展階段。

這一結論,對我們如何看待政府介入經濟生活的問題也給出了不同的思考方向。有關政府介入經濟的爭論,焦點或許應該從“是否介入”的抽象思考,轉向“何時介入、何時退出”的具體分析。

(本文原刊于《經濟社會體制比較》2017年第2期,原題:“發展型國家的興與衰:國家能力、產業政策與發展階段”。略去參考文獻,正文略有簡化,由作者審定。經授權刊用。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司