- +1

私下給客戶打標簽引熱議,海底撈迎來“至暗時刻”?

文|陳白

誰能想到,以極致服務享譽華人圈的餐飲品牌海底撈,如今也塌房了。

這家曾經被北大教授譽為“海底撈你學不會”、雷軍也將其作為學習范本的中國餐飲領頭羊,如今卻陷入了從業績到聲譽的雙重危機之中。

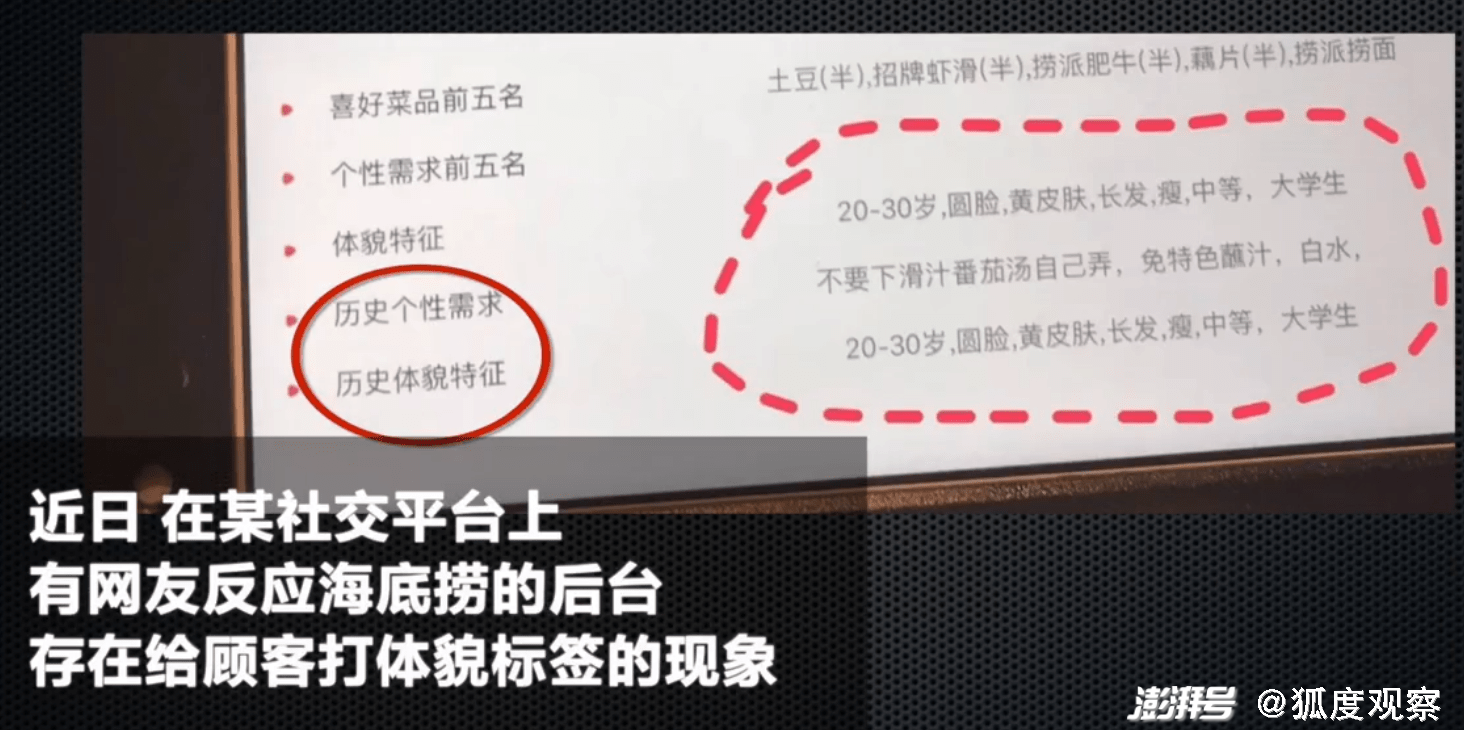

最新的消息是,有網友在社交媒體爆料稱,海底撈在會員系統里私下給顧客貼標簽,包含了體貌特征和個性需求等信息。對此海底撈的回應是,已于2020年起對相關內容進行持續優化,明確禁止對顧客個人信息如體貌特征等進行任何備注;并于2021年1月全部排查整改完畢,所有新增信息均需要通過嚴格審核。

而就在幾天之前,海底撈發布盈利警告。其中指出,截至2021年12月31日,海底撈預計年度凈虧損人民幣38億元至45億元,主要原因為關停了300余家門店及餐廳業績下滑等。這相當于這家餐飲帝國在虧損之前三年的凈利潤總和。

對于海底撈來說,轉折點其實并不發生在當下,而要追溯到兩年之前。2020年,在新冠疫情剛剛發生之時,海底撈掌舵人張勇作出誤判,認為疫情會在當年9月結束;在資本市場的加持下,海底撈開啟了進擊模式,短短一兩年時間,門店數量幾乎翻倍。

哪怕在后來張勇已經意識到自己的失誤并緊急剎住擴張的步伐,但從這次網友的爆料來看,這種止剎并沒有真正解決海底撈的真正危機,相反,它進一步暴露了海底撈的困境:此前多年海底撈所塑造的服務有多極致,今天海底撈因為這種“極致服務”所付出的代價就有多深刻。

用戶隱私邊界,在大數據時代一直是熱門討論的話題,其中有諸多商業倫理和法律規則的困境,對于不同行業、不同類型的企業來說,可能也意味著不同的標準,這需要未來各方不斷的探索完善。客觀地說,不唯海底撈,對于用戶進行定位、并由此布局自己的產品和營銷戰略,是當下企業的通行做法,也是大家相對能夠接受的一種營銷方式。單純就海底撈這一事件來看,這種對用戶進行畫像的動機其實可以理解,相比想要去侵犯用戶隱私,應該說這更符合海底撈一以貫之所展現的形象:通過用戶畫像來完善自己的服務。

那么為什么海底撈的“畫像”,引發了眾怒?這或許歸根到底還是要從海底撈本身來找原因。當下海底撈的真正問題是,所面對的用戶正在發生變化——在知乎上,“為什么很多人不喜歡海底撈的過度服務?”的問題瀏覽量超千萬;在微博上的相關討論話題,累積有一億多人圍觀。當“社會性死亡”成為流行詞匯、“社交恐懼癥”成為年輕人定義自己的主流標簽時,也就不難怪海底撈的競爭對手會選擇“服務不過度”作為自己的口號了。

張勇曾經說過,“海底撈可能有兩種死法:一是管理出問題,死亡過程可能持續數月甚至數年;二是食品安全出問題,一旦發生,海底撈可能明天就會關門,生死攸關。”

但以極致服務作為標簽一路創業成功的張勇,可能無法想象這個Z世代正在成為主流消費群體的新商業生態,當人們開始對于這種侵犯當代社交邊界的服務感覺到不適時,海底撈在這一基礎上所做的任何努力,可能都會在用戶反饋上適得其反。

從這個角度來說,這已經是海底撈的“至暗時刻”。表面上的門店布局、業績變化,只是海底撈底層商業邏輯脫節的一個側影。面對競爭激烈的餐飲紅海,如何再次突出重圍,尋得在極致服務之外的第二增長曲線,才是擺在張勇面前的真正課題。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司