- +1

國博館刊︱輪船招商局的公司股票與內河航運

【編者按】本文摘自《中國國家博物館館刊》2017年第3期,原題《輪船招商局的內河航運歷史——以招商內河輪船公司股票為中心》,作者武世剛為中國航海博物館館員。澎湃新聞經授權發布,有刪改,原文注釋從略。

輪船招商局(簡稱招商局)是中國自辦的第一家近代輪船航運公司,也是中國近代民族企業的杰出代表,歷經朝代更迭,發展至今。最初招商局經營江海航運,隨著航權的漸次放開,其航線范圍也逐漸伸展到兼及內河。本文以中國航海博物館收藏的輪船招商局附屬企業招商內河輪船公司股票為例,通過對其初步解讀,以增加人們對我國近代內河航運歷史的了解。

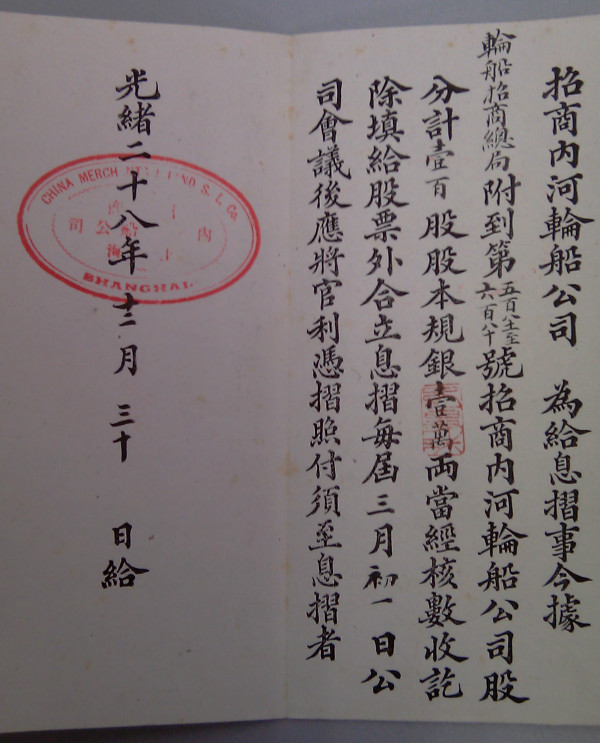

中國航海博物館收藏的招商內河輪船公司股票為內河局初創時發行,雕版藍印腰牌形雙線公文框,首行居中自右向左印有公司股票名稱:招商內河輪船公司股票。正文自右向左直書如下:

招商內河輪船公司,為給發股票事,竊維通商以來,沿江瀕海番舶奔馳,各洋商攘利侵權,賴有招商公局為之抵制。近年,東洋公司等于內河開行蘇杭輪船,浙江之利用輪局因絀于財力,勢難久持。查光緒二十七年商約載有內河行駛小輪一條,現經眾商公議,開設招商內河輪船公司。招集華商股份,將利用局之輪船一切買回添置輪船公司,先走蘇杭常鎮等埠。自光緒二十八年十二月起,招股壹千股,每股規銀壹佰兩,官利按年八厘,閏月不計。憑摺給發,一批收足,立即開辦。將來推廣局面,添埠添船,隨時續招須至股票者。

今收到輪船招商總局計壹佰股規銀計壹萬兩,光緒二十八年十二月三十日給,經收朱馮壽,第五百八十一至六百八十號。

其中,股票時間、數額、編號,股東名稱、經收人姓名等內容為手寫填入,正文結尾股票發給時間處蓋有長方形的公司篆文圖章,經收人朱馮壽簽名下蓋有方形私章,股票右側的騎縫處一裁為二,上下各蓋有一半的橢圓形公司朱文印章,只留有一半的文字和印章,內容依稀可以辨認,印文中間自右至左分三行為“招商-內河輪船公司-上海”,上下為公司及上海的英文字體。騎縫處格式文字自上而下一行直書印制為“滬字第**號**股銀**”。一般來講,股票與其存根部分為二聯單,內容基本相同,可以裝訂成冊,填完之后股票交給股東,存根留底,騎縫處一般都加蓋企業印信。

從股票的形制上看,還保留著官府公文執照的傳統格式,直式票面,上部為橫書的公司股票名稱,中間直書股票內容,一般都是從右向左書寫,采用的也是官方告示性文體,由此也可看出內河局濃厚的官辦背景,這也是早期股票類似傳統契約、執照的雛形狀態。

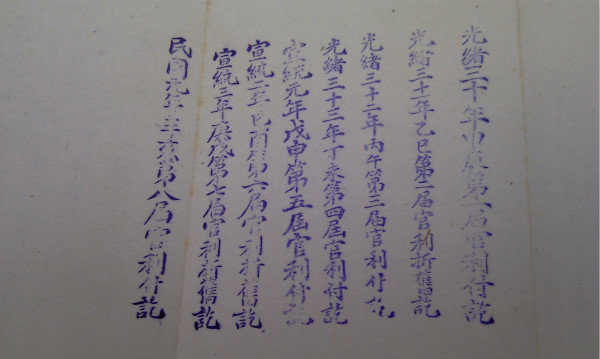

二、息摺與官利制

隨股票發給的還有“息摺”,是領取股息的憑證之一,也是用來記載逐年領取的股息金額,以便隨時核對帳冊。這份息摺為紙質經折裝,雕版印刷,第一折從右至左直書為:“招商內河輪船公司,為給息摺事今據輪船招商總局附到第五百八十一至六百八十號招商內河輪船公司股分計一百股,股本規銀一萬兩,當經核數收訖,除填給股票外合立息摺每屆三月初一日公司會議后,應將官利憑摺照付須至息摺者。光緒二十八年十二月三十日給”,日期處蓋有公司橢圓形朱文印章。第二折為藍字印書從光緒三十年第一屆到民國元年第八屆官利收訖的完整記載。

息摺中出現的“官利”,是近代中國股份制企業普遍實行的一種利潤分配制度,學術界普遍認為首創于輪船招商局。所謂“官利”,又稱“官息”,也稱“正息”、“股息”、“股利”,與“余利”、“紅利”相對應稱呼。有學者認為,總的來說,在中國近代企業發展的早期,官利制度的實施利大于弊。利在于它對于啟動投資市場、為企業籌集急需的資金發揮了積極作用;弊在于它又使企業背負了沉重的成本負擔,使產業利潤成為借貸利息以上的余額,大大延緩了企業資本積累的進程。

一般來說,招商募股辦企業,股東與企業風險共擔、利益共享,在利益分配時,股息視當年利潤的多少而定,上下浮動并不固定。而在清末中國的股份制企業中,官利(即股息)卻是固定的,并且必須予以保證,不管企業的利潤多少、經營狀況如何。由于官利必須支付,企業的紅利便不是從利潤中提分,而是先派官利,然后結算營業利潤。

實行官利制,應該說是當時中國特殊國情的歷史產物,不僅是官督商辦的股份制企業實行官利制,如招商局、漢陽鐵廠、開平礦務局、電報局等,就是民族資本經營的股份制企業也實行官利制,如張謇的大生紗廠、榮氏家族的茂新面粉廠,即使到了民國之后,這種官利制也一直被延續遵循。不過據研究,當時各企業在官利之外,再給付紅利的也不大多見。因此,在這份光緒二十八年的股票息折中僅僅看到了官利收訖記錄,“余利”卻不見記載。

三、輪船招商局與內河輪船公司

輪船招商局創立于1872年,而內河輪船公司的成立要到1902年,足足晚了30年,這是因為在閉關鎖國的時代背景下,輪船通航權是在列強逼迫之下逐漸開放的,有一個先江海后內河的過程。

內河輪船公司的成立

鴉片戰爭之后,海禁大開,中外互市,在當時的歷史條件下,商船是最為重要的運輸工具,各國都非常重視航運業的發展,某種程度上講,商船航運的規模象征著該國的經濟實力與地位。1860年隨著一系列不平等條約簽訂之后,各口岸漸次開放,各國外輪長驅直入,爭赴中國攫取權利。在這種局勢下,長江、外海生意全被洋人輪船夾板占盡,中國舊式的木帆船航運業受到致命打擊,為維護國家權益,打破洋商一統格局,遂于1872年(同治十一年)12月創立輪船招商局,與之分利,以期漸次收回內江外海權利。雖然說招商局的成立是多種內外交困復雜因素的綜合結果,但抵制洋商攘利侵權確是其重要的政治經濟動因。事實上也確實打破了洋商壟斷,取得了實際的效益,據《招商局史稿》和《愚齋存稿》所記,招商局在創辦后的20年當中共得輪船水腳3344余萬兩。

沿江瀕海雖然開放,但清政府對外輪深入內河非常忌憚,雖遭各國干預屢議屢請,但一直沒有允行,不準外輪駛入通商口岸以外的任何內河,當然對于華商內河航運也是限制極嚴的,如1882年上海商人葉澄衷申請置造輪船,湖南人任雨田稟請試辦小輪,都被當時政要所阻,1888年湖南鄉紳聯名申請置辦輪船來往漢口岳州間,三次申請,三次被阻。可見阻力之大,困難之多,掣肘之巨。

到1895年,隨著《馬關條約》的簽訂,在增辟沙市、蘇州、杭州通商口岸的同時,準許外國船只“從上海駛進吳淞口及運河以至蘇州府、杭州府”,情形開始發生變化。1896年清政府還專門頒布《蘇杭滬三處試辦貿易章程》,1898年頒布的《內港航行章程》又將范圍擴展到各通商省份的內河水道,由此外國勢力紛紛進入內河港口,內河航運門戶漸開。

也正是從1895年開始,清政府對于國人興辦內河航運的態度也被動的發生轉變,從嚴令禁止轉為扶持鼓勵,并先后飭令各省督撫“內河行小輪以杜洋輪攘利”,命令允許華商開辦內河輪船航運。禁令一開,不論是地方督撫,還是民間紳商,都積極籌辦內河輪運,蔚為興盛。如1896年湖南王先謙、熊希齡在聯名《上湖廣總督請辦湖南內河輪船公呈》中稱:“內河輪船,我不興辦,彼(外輪)必駛行……與其本地利權全付他人,孰若本地之人自立根基,或可免異日喧賓奪主之患”。到1899年,長江中下游民營中小輪船業,總數約在40家左右。

股票中提到的東洋公司,應是指1896年(光緒二十二年)2月日本人白龍巖平在上海開辦的大東新利洋行,開始經營上海至蘇州、杭州的客貨運輸。嗣后,美商的匯利、英商的怡和、會德豐、馬根、德商的德昌、瑞記、法商的立興、拔維晏以及奧地利、俄國、丹麥、荷蘭、意大利等國的商輪紛紛涌入內河爭利,由于競爭激烈,日商大東新利洋行被迫退出滬杭航線的運營。1898年10月,在日本政府的大力資助下,大東新利洋行改組為大東汽船合資會社(后又改組為大東汽船株式會社),擴充資本,增加航線班次,降低運價,很快擊垮滬蘇、滬杭線的其他公司,成為霸主。

正是此時,催生了招商局在接收瀕臨破產的利用官輪船局的基礎上,成立招商內河輪船公司,與之爭利。此種情形與民國《杭州府志》的記載也是基本一致的,“杭州自光緒二十二年八月開關以后,次年即有戴生昌、高源裕、利用、芝太富各小輪船局援照內河行輪章程,先后設立總局在拱宸橋,支局在省城內及行輪各埠,由杭至湖至嘉至蘇至滬,路過各鎮,亦停泊搭客貨焉。后日清公司繼起,而高源裕、芝太富、利用三局,二三年間均各停閉,招商局乃有內河招商輪船局之設。……由是招商局、戴生昌、大東三公司鼎足而立”。

利用公司的全名應是“奏辦利用公司官輪局”,原由浙江商務局與商人莊誦先官督商辦,創辦于1897年(光緒二十三年),但在外商傾軋的競爭下,漸處下風,1900年被迫歇業,翌年復業后依然舉步維艱。利用輪船局開辦人莊誦先,又名莊殿華,是盛宣懷姻親,在此種情況之下,當1902年(光緒二十八年)浙江巡撫任道镕致函招商局請求接收利用輪船局時,盛宣懷便委派招商局鎮江分局局董朱馮壽清理盤購利用輪船局,總辦內河招商輪船事宜。將該公司“利川”、“利航”、“利海”3只小輪和4艘拖船作價2.1萬兩,收歸招商局所有,又自添小輪4只,拖船2只,正式設立招商內河輪船公司。

內河輪船公司與招商局的關系

內河輪船公司是招商局最大的附屬企業之一,因此從公司的成立到日后的運行,都與總局有著千絲萬縷的關系。

首先也是最直接的就是資金支持。股票入股方注明為“輪船招商總局”(原稱為“輪船招商公局”,1873年7月招商局經過第一次改組由唐廷樞出任招商局總辦時,改為總局),此枚股票認購從第五百八十一號至第五百六十號,共計一百股,每股規銀一百兩,計規銀一萬兩。根據相關史料記載,內河輪船公司成立之初,即由總局撥股五萬,這枚規銀一萬兩的股票應該就是內河輪船公司成立之初原始老股中的一枚。其余由商股湊齊,這其中盛宣懷個人股本一萬八千兩,這構成了老股本銀的全部。在其后的發展經營過程中,招商局及盛氏亦屢有注資,至1927年內河輪船公司衰敗時,招商局已墊資超過25萬元之巨。

其次在內部管理經營方面,也多與總局處處關聯。如成立之初的公司董事陳猷、嚴瀠、唐德熙,總經理朱馮壽,再到后來繼任的施肇曾、朱炳鈞、傅宗耀、汪揖頃、陳伯剛等,不是總局調任的委會董事,就是與盛宣懷關系匪淺的心腹干將,表明在高層人事安排方面,總局及盛氏也是如臂指使。1914年2月招商局召開股東特別會議,航產分離,成立“積余各埠產業有限公司”,內河輪船公司亦被劃入其中,后還在總局安排下,創辦內河機器廠。

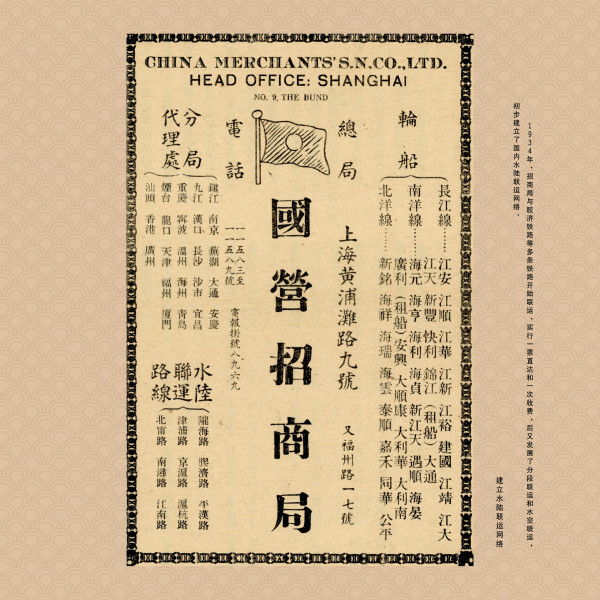

內河輪船公司的興衰

內河輪船公司總公司設于上海蘇州河畔,以上海為中心,經營江浙兩省之間的內河航運業務,正如股票文書中所稱,“先行蘇杭常鎮等埠”,后分公司逐漸填設于蘇州、無錫、常熟、溧陽、宜興、江陰、陰蕩口、鎮江、小河口、清江、揚州、浦江、杭州、嘉興、湖州、楊莊、臨淮關、正陽關等處,航線也伸展至江北邳州一帶,形成當時最大的內河航運網。

為了適應輪運業務開展和與外商競爭的需要,內河招商局陸續添置了“恒通”、“恒豐”、“恒慶”、“恒升”等小輪,共有小輪20艘,拖船16只,另外還租用了各種小輪、拖駁共15只,其運輸能力得到了加強。內河招商局的活動范圍不斷擴大,在蘇杭江南水網及蘇北小長江航線同戴生昌輪船公司、日本大東輪船公司鼎足而立。

內河輪船公司自1902年成立,到1910年時,已經成為當時全國最大的內河航運企業。后因政局不穩,戰亂不斷,再加上火車、汽車等新型交通運輸工具的沖擊,內河航運開始凋敝,到1930年因經營不善,內河輪船公司租與浙江省政府,隸屬省建設廳,又因經費不足,陸續將各航路轉租給地方商人,機構和職員全部裁撤,內河輪船公司至此已經名存實亡。到1935年租約期滿,總局收回勉力維持,不久宣告結束,次年停航,內河輪船公司退出了歷史舞臺。

參考文獻:

朱蔭貴,《中國近代股份制企業研究》,上海財經大學出版社,2008年。

吳汝綸,《李文忠公全書》,文海出版社,1983年。

聶寶璋、朱蔭貴編,《中國近代航運史資料》,上海人民出版社,1983年。

張后銓,《招商局史(近代部分)》,中國社會科學出版社,2007年。

李心同,《輪船招商局內河航運事業的興衰》,《中國水運》,2013年第1期。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司