- +1

陳以侃︱我從來沒有這樣質疑過我對一本書的質疑

“這下評諾貝爾獎的老兄們沒有借口了。”

可能你前兩年正好走開,沒有留意美國文學界早已達成共識,喬治·桑德斯(George Saunders)不但是個天才(大衛·福斯特·華萊士在慶祝《無盡玩笑》出版的派對上跟大家說現在美國最激動人心的作家是喬治·桑德斯),而且是個圣人(都說他不只是個作家,覺得他寫作時接通某種更高貴的性靈)。四部短篇集之后,今年2月,他終于出版了自己的第一個長篇,叫《林肯在中陰界》(Lincoln in the Bardo);紐約時報暢銷榜第一,扎迪·史密斯讀了之后發出上方的感想。1992年,喬治路過林肯葬下十一歲兒子的墓地,當時有人告訴他前總統曾兩次打開棺木擁抱孩子的遺體。但這個意象太肅穆了,他覺得自己寫不好,一直到2012年才說服自己動筆。小說到了天才手中氣象一新,整本書由成百上千條獨白構成,翻開來像排版很舒朗的聊天紀錄,大部分是那塊墓地里眾多鬼魂的交談,或長或短的幾句話之后署上發言鬼魂的名字。

此處沒法細談,只能這樣說:我從來沒有這樣質疑過我對一本書的質疑。一方面,敘述有種能量,簡直像妖術,就算只是為了這份怪異,你也忍不住想看看接下來會發生什么;另一方面,整個小說用的勁似乎和所謂的central conceit(或許可譯作一個虛構世界的“三觀”)不相協調;特別是到最后,喬治為了最后推高潮掏出的一個戲法,是如此任性地真善美,實在讓我感覺像一個被強行扶過了馬路的老太太。小說的力量,最根本來自于明知道是編的卻還要相信:我們都很誠懇地想跟著作者作那“信仰的一躍”(Leap of Faith),這時在半空中如果作者突然從肚皮前的口袋里掏出竹蜻蜓或者傳送門之類的東西,未免會讓讀者覺得所托非人。既然說好了,就不能想一出是一出,這種像是作者拍腦袋掉出來的機關,也有敘事學的術語,叫deus ex machina,指的就是以前舞臺上把扮神的演員請出來解圍的裝置。

“我并不支持,也從來沒有支持過,黑人與白人平等的政治權利。……兩個人種間身體上的差異讓我相信他們的共存永遠不會是在社會和政治權利平等的意義上。……既然要共處,那么必然會有等級高下,我并不比任何人更加懷疑應由白人占據更高的等級。”

因為近期最喜歡的一個叫做Backlisted的podcast里面,把《林肯在中陰界》和《地下鐵道》(The Underground Railroad)并列成讓他們重新思考“小說能做什么”的當代經典,就把后者也找來讀了。一開始的抵觸情緒是想到多年前,為了求生從電氣學院逃到英文專業,上來第一本布置要讀的書就是《湯姆叔叔的小屋》。一言難盡——這本書無趣到讓我開始想念編程和掛科。大概也就幾個月前,終于讀到詹姆斯·鮑德溫的一句公道話,他說《湯姆叔叔的小屋》是一個非常糟糕的小說,因為在他看來如果只是用一種“這一切真是太可怕了”的態度寫黑奴制度,那么對小說家來說就完全是失敗的。

寫黑奴寫得好,恐怕是要下筆時能把那種駭人聽聞和當事者的習以為常都收納進來。上面引的這段話并不出自懷特黑德創造的某個丑惡人物,它是“解放者”林肯在當年一場辯論中表述的——可想而知,其他思想更落后一些的人抱持的是怎樣的態度。讀過《地下鐵道》第一章,就覺得要不是奧普拉把它弄成了暢銷書,我一定祝賀自己發現了一個文體家;在塑造殘暴時,那種帶著反諷的鎮定和澎湃的洗練本身就算是驚心動魄。懷特黑德說他2001年聽到有人提“地下鐵道”,想起小時候曾誤以為它是真實的,之后每寫完一本書就會拿出來,但覺得自己寫不好。2009年,他甚至寫了篇《接下去該寫什么》的文章,假裝幫作家同行出主意,實際是諷刺了各種題材,其中就包括“關于黑人苦難的南方小說”,把它看做是黑人作家通往正經創作的練手材料。零零散散補了一些懷特黑德之后,就知道《地下鐵道》又是一個作家才華可以駕馭任何主題的勵志故事。

“真實與現實是這樣豐富、苛求,魔幻現實主義實際上是對藝術責任的一種無趣的逃避。”

麥克尤恩對《百年孤獨》的不耐煩一直助長著我的某種氣焰。上面這句話是他和扎迪·史密斯對談時說的。扎迪認可,說此類寫作有個標志,就是一種停不下來的能量,為了這種能量可以犧牲一切。麥克尤恩說,對,就像打網球不用網。懷特黑德那篇《接下來該寫什么》的文章里,也嫌棄了一下魔幻現實主義:“對那些寫不下去就要撕稿子的人,這是種完美的體裁——用魔幻現實主義,麻煩的角色只要憑空起一陣帶火的龍卷風就能把他們捎走了。”麥克尤恩自豪于“我寫小說從來沒有給角色長過翅膀”;有些評論者說《地下鐵道》奇幻,我一點也不認同,這部小說的力量全源自真實,要是科拉能變身,或者她娘能像桑德斯的小說中能“托夢”,那還有什么可看的。

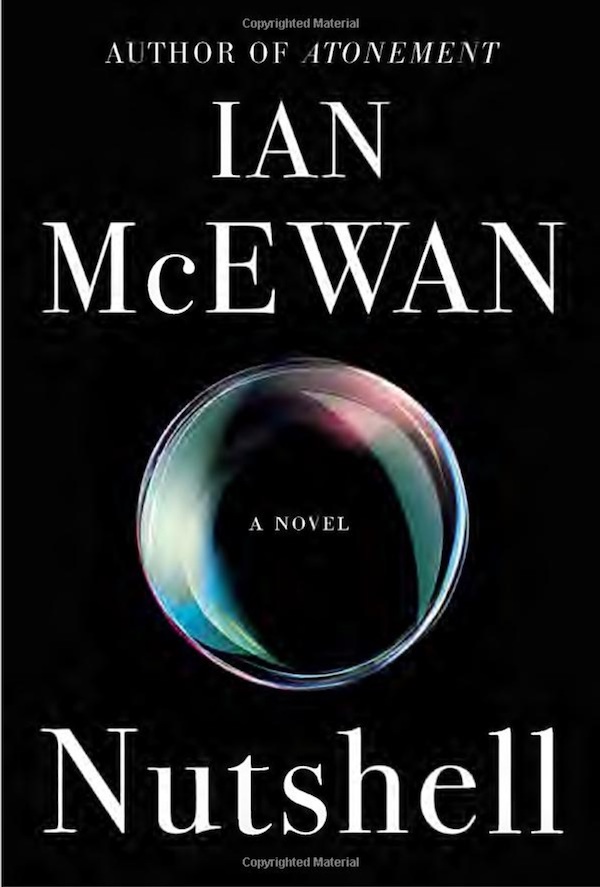

讀完《林肯在中陰界》,彷徨,找了麥克尤恩去年九月出版的《堅果殼》(Nutshell),只是為了驗證一下自己是不是真的粗俗到沒法接受荒唐的小說設定了。這部小說的敘述者是一個還在娘胎里的哈姆雷特,偷聽母親和叔叔做愛、吵架、謀殺自己的父親。麥克尤恩也知道很可能挨罵,他說自己當時參加一個關于自己作品的研討會,無聊到走神,突然就在筆記本里寫出一句:“我就在這里,倒掛在一個女人身體中。”小說改了那么多版這句話一直都留著,成了全書的開場。“一切都寄托在第一句話上,要是你接受不了一個胎兒正在跟你說話,那么把書放下就行了。”對于麥克尤恩,雖然我一直與“小說寫這么完美,一定不是最一流的藝術”那一派的做作想法眉來眼去,但在悲壯的閱讀速度允許范圍之內,還一直盡可能多地讀著他的小說。每一回都驚訝于完全被小說家操縱是如此醉人的體驗——就技術而言,想不到當代有比麥師傅更出色的小說家了。

“小說家的優勢、奢侈,以及痛苦和責任,就在于他作為執行者可以嘗試的事情是無限的。”

我對《堅果殼》的喜愛,還是歸結到這個道理,就是讀者是最愿意上當的一群人;但即使是胎兒的第一人稱,也有就此立下的“現實主義”束縛,我們的好意在于信你這份不容易。麥克尤恩談小說的藝術喜歡提亨利·詹姆斯,說你總會回到大師,“詹姆斯說在讀者和作家簽下的合同里,只有一項預設必須接受,那就是作品的主題”。喬治·桑德斯的文集《腦殘擴音器》(The Braindead Megaphone)里,也造了一個詞,叫做“敘述表面邏輯依據”(Apparent Narrative Rationale)——“作者和讀者之間就這本書是‘寫什么的’所達成的默契”。“合同”似乎是麥克尤恩自己的說法,但大師的確反復強調,作者想寫什么你必須先接受,“法國人把這叫做donnée”,就是他們用“給”的被動態直接指代一個作品的主題和設想。上面引的這句話出自大師名篇《小說的藝術》,也就是主題和預設作者說什么就是什么,讀者只跟你探討執行得如何。“我只有先接受了你的數據,才開始測量你。”

另一位和大師關系密切的小說家科爾姆·托賓,2009年來復旦,講的題目是“小說的緣起”,主要就是說他如何十二歲的時候聽到一個陌生阿姨跟母親聊天,幾句話的事情,潛滋暗長,五十年后寫成了那部《布魯克林》。小說家愛講小說緣起,意思就是剩下的全是我編出來的,多了不起。麥克尤恩說小說開頭總是很細微的東西,是納博科夫教學生閱讀時所謂的“摩挲細節”。大師把它稱為胚芽、種子,在《博因頓的珍品》(The Spoils of Poynton)的序言里是這么描繪的:“那些走失的提示、游弋的字詞、朦朧的回響,作者的想象為之觸碰時會抽搐,如同被尖銳之物刺痛;有一個真相很美妙,就是它們的好處全在那如針一般極度細膩的穿透力。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司