- +1

11國專家撰文呼吁重視抑郁癥,中國作者:單靠衛生系統解決不了

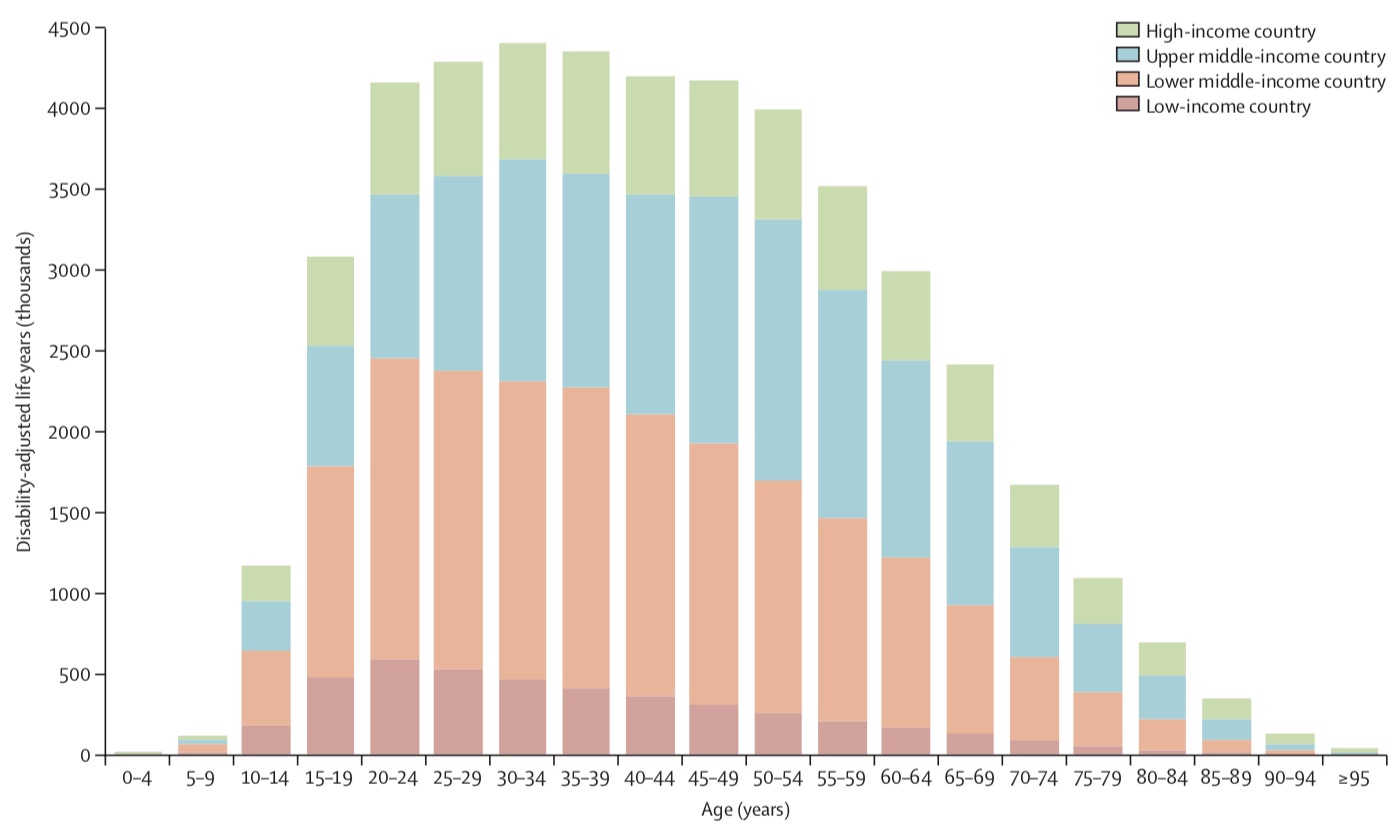

據估計,全球有10億人患有精神障礙,其中81%生活在低收入和中等收入國家。在這10億人中,5%的成年人患有抑郁癥。與此形成鮮明對比的是,各國在心理健康方面的支出平均不到其衛生預算的2%。

“抑郁癥是全球最主要的疾病負擔來源之一,但世界各國對抑郁癥的認識和重視不夠,對抑郁癥的投入與其導致的疾病負擔差距很大。”中南大學公共衛生學院肖水源教授在接受澎湃新聞(www.kxwhcb.com)記者采訪時如是表示。肖水源主要研究社會心理因素、社會行為對健康的影響,特別是自殺預防。

近日,頂級醫學期刊《柳葉刀》(The Lancet)發表了《柳葉刀-世界精神病學協會抑郁癥重大報告:對抑郁癥采取聯合行動的時候到了》(Time for united action on depression:a Lancet–World Psychiatric Association Commission)。該研究由來自11個國家的25位專家撰寫,涵蓋了從神經科學到全球健康領域的各個學科。其中,肖水源是唯一一位來自中國的作者。

肖水源談到,該報告由柳葉刀和世界精神病學會聯合發起,各國專家通過召開線上和線下會議討論提綱,寫出初稿,反復修改。“在這個過程中,除了專家組成員外,還征詢了其他專家的意見,并對一些抑郁癥患者進行了訪談。”其個人作為專家組中來自中國的成員,基于對中國的相關研究和情況的理解,參與了文稿的討論和修改。

該報告指出,目前持續且日益嚴重的全球抑郁癥危機還未得到解決,呼吁政府、醫療服務提供者、研究人員、抑郁癥患者及其家屬做出協調一致的努力,改善治療和預防,填補知識空白,提高認識,緩解全球抑郁癥負擔。

該報告主席、來自澳大利亞國家青年心理健康卓越中心和墨爾本大學的Helen Herrman教授指出,“抑郁癥是一個全球性健康危機,需要在多個層面作出應對。報告呼吁采取聯合行動,在全球范圍內改善精神衛生服務和預防方法。通過增加投入降低抑郁癥負擔,將使數以百萬計的人有機會成為更健康、更快樂和更有活力的社會成員,有助于提振國民經濟,推動實現聯合國2030年可持續發展目標。”

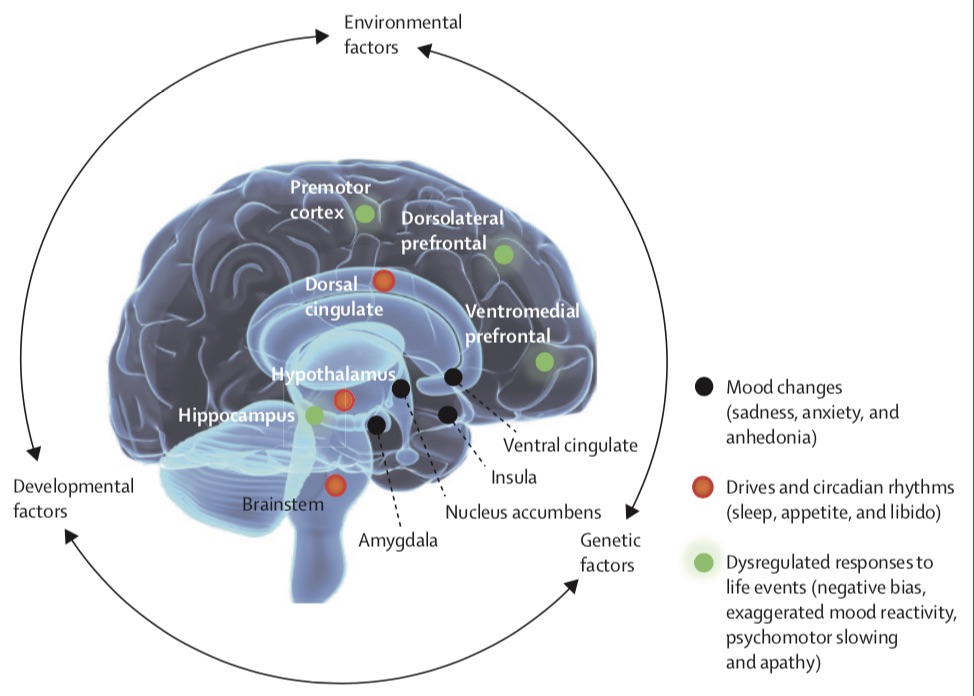

抑郁癥的神經學基礎。

“單純依靠衛生系統解決不了”

抑郁癥是全世界范圍內的一種常見病。但仍然有許多關于它的錯誤觀點,使人們長期未對其采取足夠的行動。其中包括常見的誤解,例如將抑郁癥等同于簡單的悲傷,認為它是軟弱的表現,或者只會出現于某些文化群體。

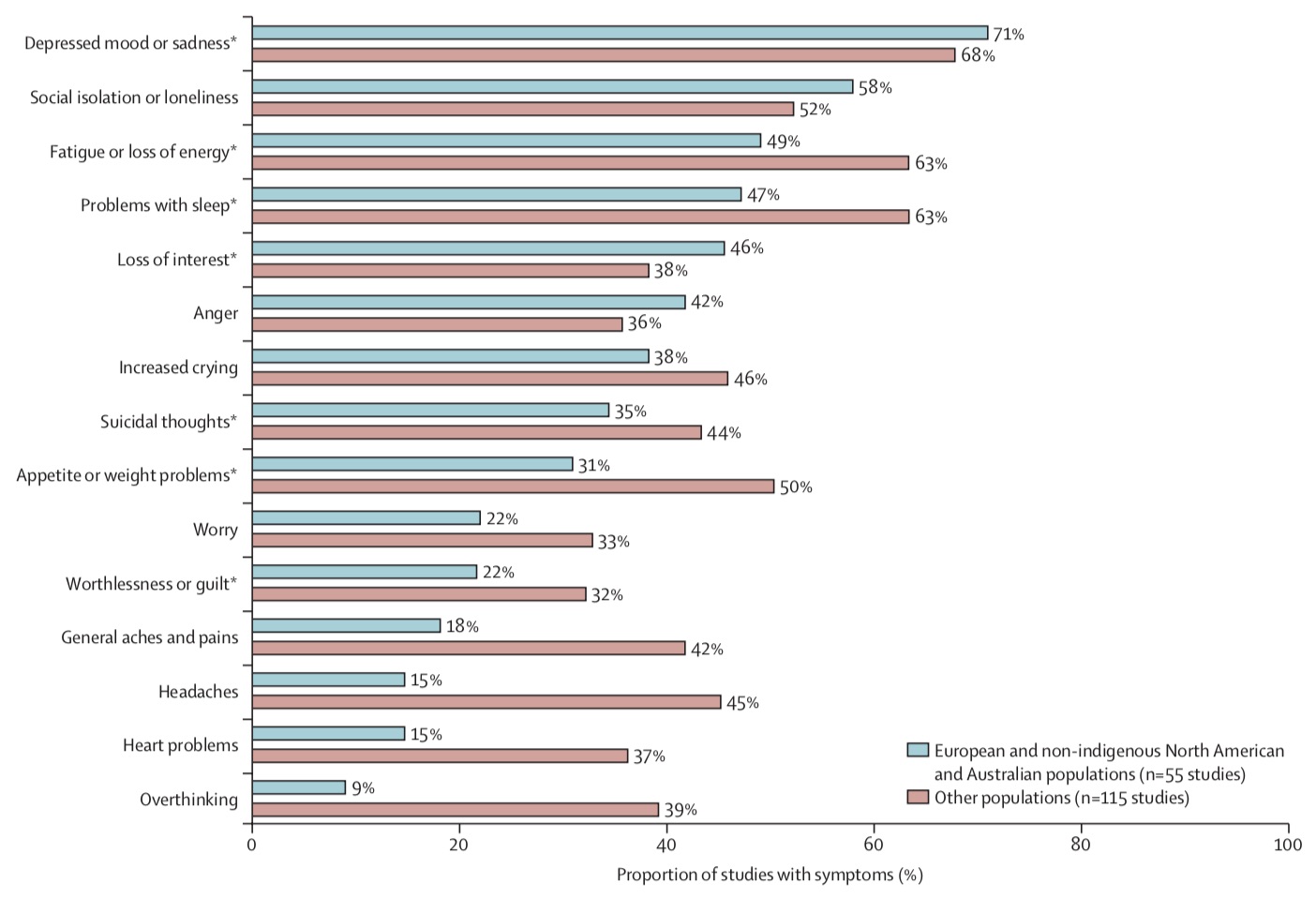

報告強調,抑郁癥是一種特殊的健康問題,其特點是持續存在,對日常生活產生重大影響,并造成長期的健康后果。抑郁癥可以影響任何人,不分性別、背景、社會階層或年齡。在不同的文化和人群中,抑郁癥癥狀以及表現的類型和流行程度存在差異。在不利環境中抑郁癥的風險更高,包括貧窮、暴力、流離失所,以及性別、種族及其他形式的歧視。

全球不同人群的抑郁癥狀。

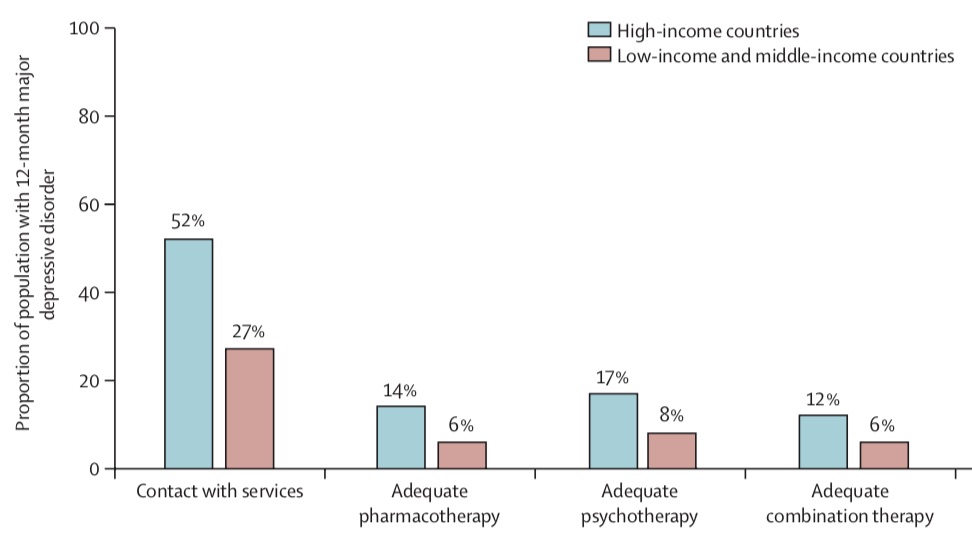

調查顯示,在高收入國家,約一半的抑郁癥患者未得到診斷或治療,而在中低收入國家,這一比例則達到80-90%。COVID-19疫情則帶來了更多的挑戰,如社會隔離、喪親之痛、不確定性、艱難和有限的醫療保健服務等,給數百萬人的心理健康帶來嚴重影響。

對于抑郁癥患者群體中的診斷率低和治療率低,肖水源表示,中國面臨類似的嚴峻問題。2013-2015年我國的全國精神疾病流行病學調查結果表明,我國抑郁障礙患者僅3.6%接受過精神科專科治療,僅9.5%接受過任何形式的治療。

分析背后的原因,肖水源談到以下幾點:第一,公眾對抑郁癥的認識和理解缺口較大。不知道自己、家人、朋友的情緒問題可能是抑郁癥的表現,懷疑自己有抑郁癥時,不知道怎么正確地尋求幫助;即使去專業機構接受了診斷和治療,也不能很好地堅持規范的治療。

第二,社會上廣泛存在對精神障礙,包括對抑郁障礙的污名化和社會歧視,阻礙抑郁障礙患者到專業機構就診和接受治療。

第三,很多抑郁癥患者因為一些相關的軀體癥狀,如容易疲勞、精力差、食欲不好、睡眠差等就診于基層、通科醫療機構,而這些機構的很多醫務人員不能正確地識別、診斷和治療抑郁癥。

第四,精神衛生專業機構的資源仍然有較大缺口,尤其是在中西部地區和農村地區。

需要注意的是,抑郁癥與各種慢性身體疾病有關,一個人的身體健康會影響其心理健康,反之亦然。在最糟糕的情況下,抑郁癥會導致自殺。

研究表明,在高收入國家中70%-80%死于自殺的人以及中低收入國家中約半數死于自殺的人均患有精神疾病,其中抑郁癥是最常見的原因。抑郁癥還對個人、家庭、社區和國家造成了巨大的、未被充分認識的社會和經濟損失。

根據國家收入水平,抑郁癥在整個生命過程中的負擔。

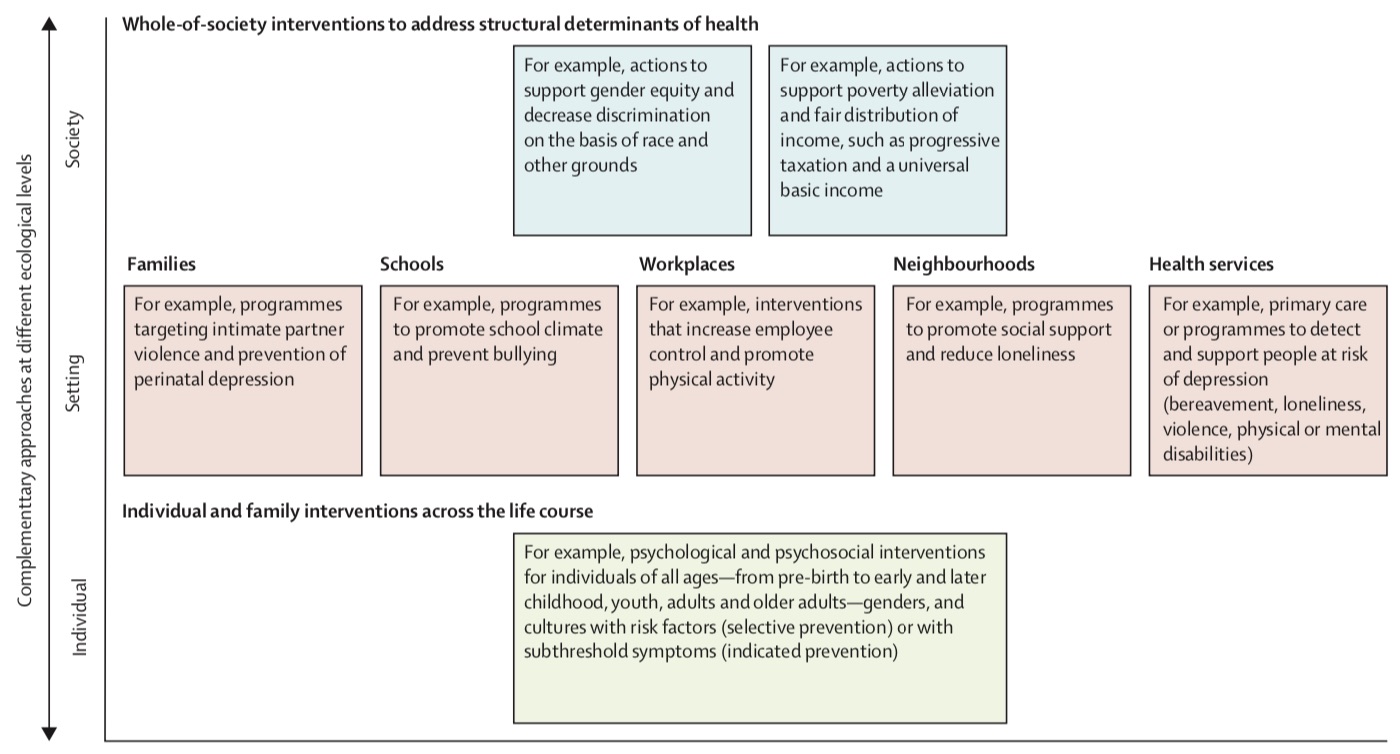

該報告的核心之一是呼吁各國各界采取聯合行動。肖水源對此總結原因,“我認為最重要的一點,是抑郁癥的預防、診斷和治療,單純依靠衛生系統是解決不了的。”

預防、多措施干預和更多投資

報告強調了預防的重要性。幾十年來積累的證據表明,抑郁癥是全世界范圍內導致可避免的痛苦和過早死亡的主要原因之一。然而,在社區、政府和衛生部門等不同層面中,很少有人理解或承認抑郁癥與人們面臨的其他問題的不同。在避免和減輕與抑郁癥有關的痛苦和不利方面做得也還不夠,而且很少有政府承認抑郁癥對社會和經濟發展造成的阻礙。

“可以說,沒有任何一種身體疾病像抑郁癥那樣常見、那樣導致疾病負擔、那樣普遍,卻完全可以治療,但它卻很少得到政策關注和社會資源。”報告聯合主席、來自巴西南里奧格蘭德聯邦大學的Christian Kieling副教授如是表示。

Kieling 補充道,“抑郁癥患者很難獲得有效的社會心理治療和恰當的醫學治療,且抑郁癥的高度污名化仍阻礙著許多人尋求必要的幫助,過上健康和有活力的生活。這其中,很多人是有抑郁癥風險或正患有抑郁癥的青少年和年輕人。”

生命周期中預防抑郁癥的機會。

報告提到,需要采取全社會共同行動的戰略,減少兒童時期和整個生命期的不良經歷(包括忽視和創傷),以降低抑郁癥的發病率。還需要在個人層面進行干預,重點關注生活方式因素(如吸煙、飲酒、缺乏運動)以及其他危險因素,如親密伴侶暴力、應激性生活事件(如喪親或財務危機)等。

該報告的共同作者、來自印度金奈自殺預防中心和志愿衛生服務機構SNEHA的Lakshmi Vijayakumar教授認為,預防是抑郁癥中最被忽視的一點。

Vijayakumar強調,“面對青少年抑郁癥的終身影響,從學業和未來人際關系的困難到藥物濫用、自我傷害和自殺方面的風險,投資于抑郁癥預防是非常有價值的。”她同時補充道,重要的是,我們應將循證干預措施付諸實踐,以支持養育子女,減少家庭暴力和校園霸凌,促進工作中的心理健康,解決老年人的孤獨問題。擁有共同的危險因素,并且有慢性健康問題的人中抑郁癥的流行率較高,這都支持采取共同的預防措施。

報告還談到一點,目前的系統分類方式過于簡單,只將有抑郁癥癥狀的人分為是否患有臨床抑郁癥兩類。報告指出,抑郁癥是一種復雜的疾病,在不同的文化和生命歷程中,其癥狀和體征、嚴重程度及持續時間都是多樣的。

報告支持采用個性化、分階段的抑郁癥照護方法,明確癥狀的時間順序和強度,根據個人的具體需求和病情的嚴重程度推薦干預措施,從自助、改變生活方式到心理療法和抗抑郁藥,再到更強化的、更專業的治療,如針對嚴重、難治抑郁癥的電抽搐療法(ECT)。

“沒有兩個人擁有完全相同的人生故事和境遇,這最終形成不同人罹患抑郁癥的獨特經歷和對幫助、支持及治療的不同需求。”報告聯合主席、美國哈佛大學醫學院的Vikram Patel教授解釋道,“與癌癥照護類似,分階段的方法以連續體的形式來看待抑郁——從健康到暫時的痛苦,再到真正的抑郁癥——并提供一個框架,從疾病的最初點開始推薦相應的干預措施。”

報告還建議采取協同照護策略,在常規照護中拓展循證干預措施。他們認為,利用當地招募的、可廣泛獲得的、低成本的非專業人員,如社區衛生工作者和非專業咨詢人員,不僅可以解決熟練的服務提供人員嚴重短缺和減少經濟障礙,而且還有助于減少恥辱感和文化障礙,同時為患者及其家屬提供整體照護。

抑郁癥護理服務和有效覆蓋。

需要引起關注的是,全球各國仍需要更多的投資來確保人們在需要的地點和時間獲得需要的照護。報告強調了政府整體行動的重要性,以減少貧困、性別不平等和其他社會不平等對心理健康的破壞性影響。

肖水源在接受澎湃新聞記者采訪時也類似談到,對中國而言最迫切的行動措施包括:普及關于抑郁癥的知識;降低對精神障礙患者包括抑郁患者的污名化和社會歧視;加強青少年心理素質的培養;加大對精神衛生的投入。

他談到,進入21世紀以來,國家對精神衛生工作越來越重視,投入也越來越大,包括社會心理體系建設,精神衛生服務能力建設,社區精神衛生的發展、對精神衛生研究的投入等等。

盡管取得一些進步,肖水源認為精神衛生工作仍面臨巨大挑戰。他建議,在政策上支持和鼓勵家庭、學校和社會進一步強化青少年心理素質的培養;強化《精神衛生法》的實施,采取有力措施降低對精神障礙患者的污名化和社會歧視;繼續對社會心理體系建設和精神衛生服務體系建設加大投入;支持和鼓勵社會各界推動抑郁癥預防項目。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司