- +1

朱良志:喜仁龍對中國藝術史研究的啟示

西洋鏡

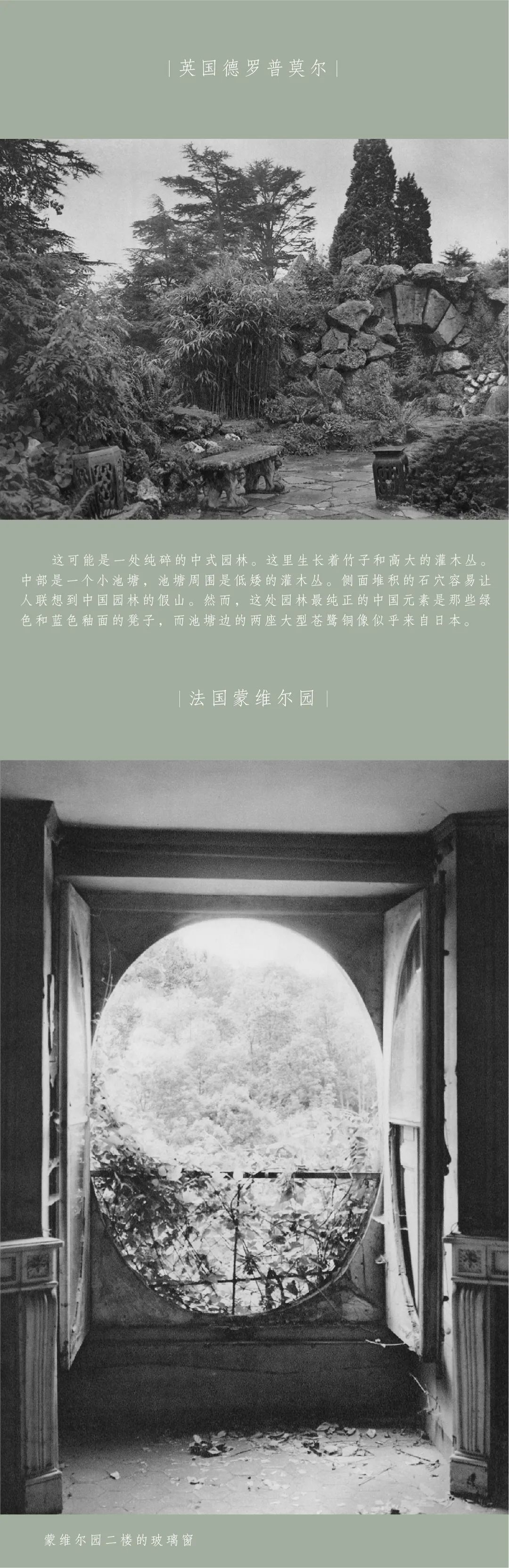

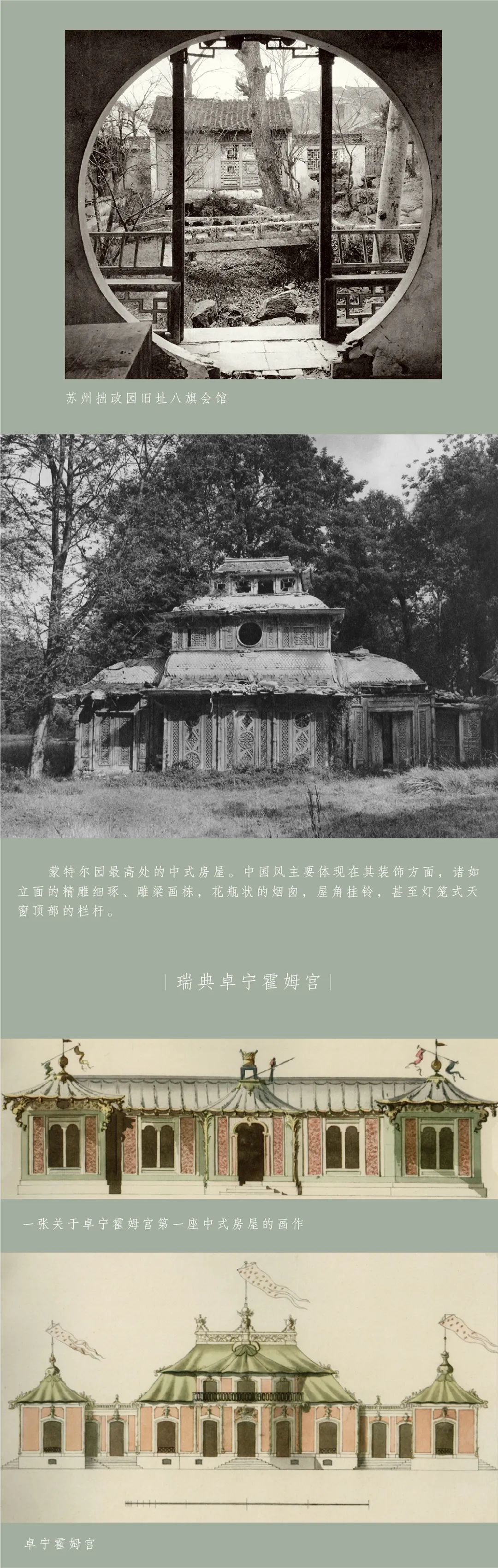

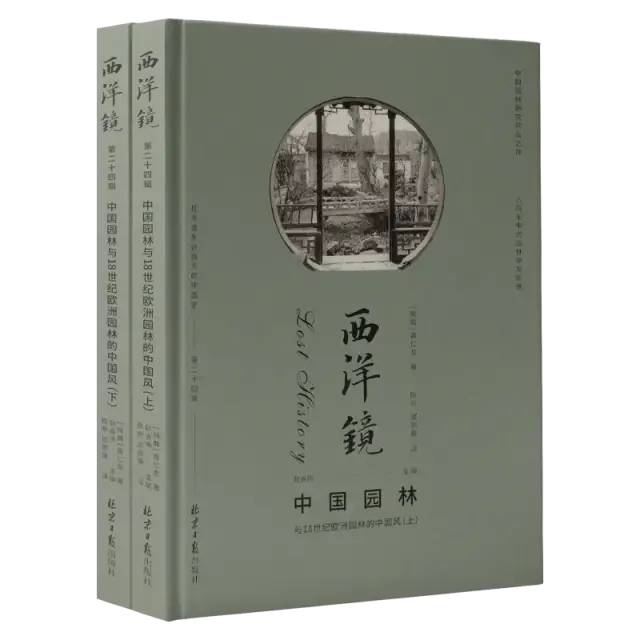

中國園林與18世紀歐洲園林的中國風

[瑞典]喜仁龍著;

趙省偉主編;陳昕、邱麗媛譯

北京日報出版社

2021年12月

喜仁龍(Osvald Sirén,1879—1966)教授是20世紀歐美中國藝術史研究的先驅。他很年輕時就榮膺瑞典斯德哥爾摩大學藝術史教授之位。但當他成為一位具有國際聲望的意大利文藝復興藝術研究學者后,卻將目光轉向中國藝術,從此便沉浸其中,前后達50年之久。他的研究涉及中國的建筑、雕塑、園林、繪畫乃至城市規劃等諸多領域,從理論到作品,從鑒賞到收藏,都有卓越貢獻。他曾是歐美多家博物館和私人藏家中國藝術收藏的顧問,他本人也是中國藝術的收藏家。中國傳統藝術研究改變了他的藝術觀點,甚至影響到他的生活方式。他一生著述極豐,有關中國藝術的著作有:《北京的城墻與城門》(1924)、《5—14世紀中國雕塑》(1925)、《中國北京皇城寫真全圖》(1926)、《中國早期藝術史》(1956—1958)。《中國畫論》(1933)、《中國園林》(1949)等。其巔峰之作是七卷本的《中國繪畫:名家與原理》(1956—1958)。作為一位西方學者,喜仁龍幾乎成為中國藝術研究的百科全書式人物,這是十分罕見的。

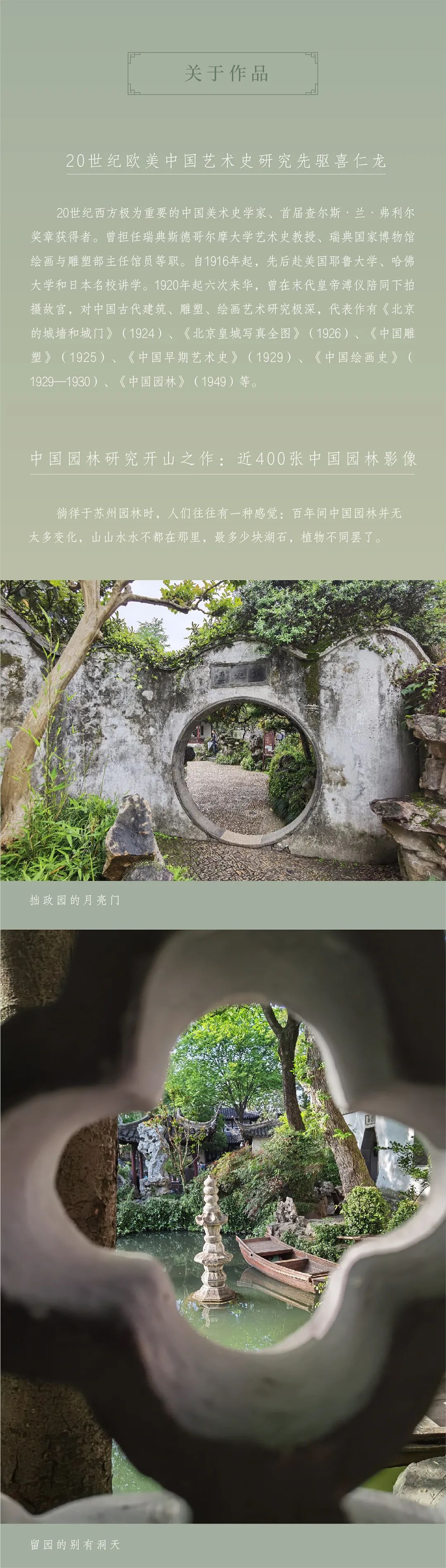

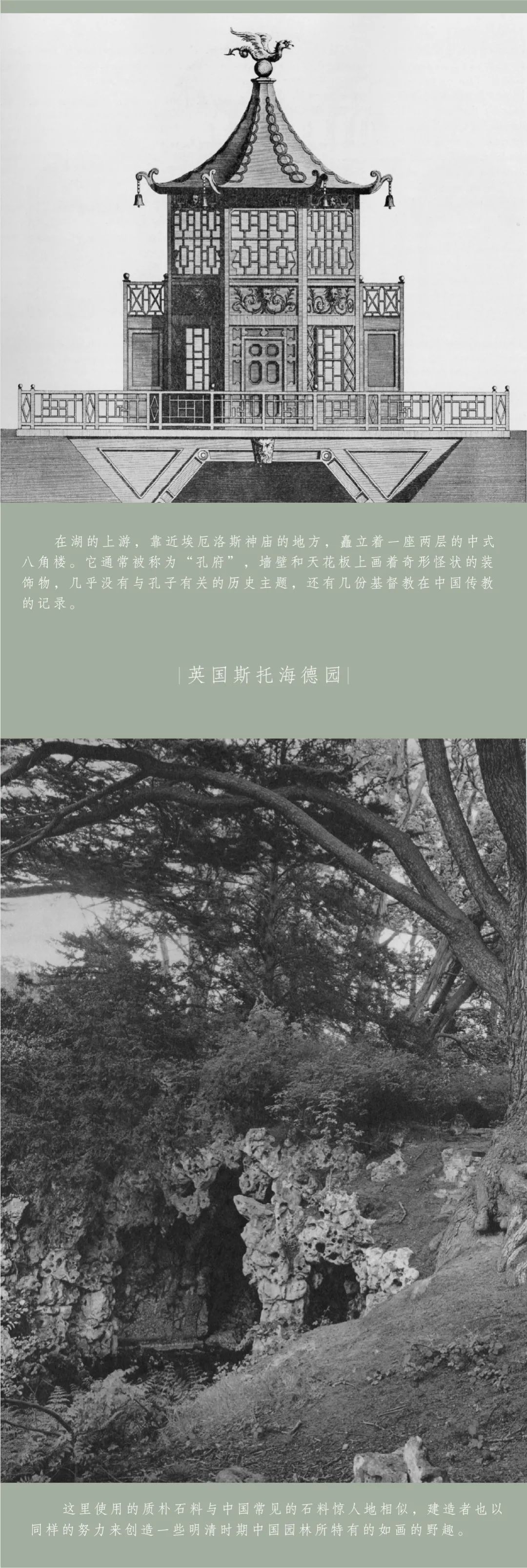

拙政園的別有洞天

2021年是喜仁龍教授誕辰142周年,他轉向中國藝術研究至今也有百年時間,如今的中國藝術史研究,由國外到國內,漸成熱門之學。重讀先生的著作,回望其所走過的研究道路,筆者深感其學術思想今天仍然具有重要價值,其學術努力今天仍具啟示作用。這里從他對中國藝術研究的態度、觀點和原理把握三個方面談談我的一些體會。

他沒有居高臨下的態度,他是來中國藝術的領域尋找精神對話的。他認為,藝術是心靈深層的聲音,沒有時間、地域界限,只與喜愛她的人款曲往來。

他對中國藝術的研究,既不同于傳教士——有某種先行的觀念需要傳播,進而走入中國文明視野中;也不同于我們今天在藝術史領域習見的狀況——將中國藝術史當作證明某種西方觀念的材料。他之所以走向中國藝術史研究領域,20世紀初葉西方出現的發現東方的思潮對他有一定影響,但并不是主要因素,這里面有更深層的原因。

留園的洞門

據說他轉向中國藝術研究與一組宗教畫有關。南宋林庭珪、周季常善畫羅漢,曾花十多年時間畫出《五百羅漢圖》,后傳入日本,鐮倉時期藏于壽福寺,后為豐臣秀吉所有,最終藏入京都大德寺。1894年,波士頓美術館日本部主任費諾羅薩向大德寺借了44幅赴美展出,這也是中國繪畫第一次大規模地在美國展出。展出結束后,波士頓美術館購買了其中的10幅畫。費諾羅薩陪同喜仁龍的兩位朋友貝倫森、羅斯一起欣賞這些畫時,三人突然跪倒在地,抱頭痛哭,他們看到一種完全不同于西方藝術的東西。這是驚奇,是震撼,也是會通。這使我想到清代畫家惲南田①談“畫意”的一段話:“群必求同,同群必相叫,相叫必于荒天古木,此畫中所謂意也。”大約在1913年,志向高遠的喜仁龍在羅斯帶領下,來到波士頓美術館看《羅漢圖》。看到其中的《云中示現》圖時,喜仁龍同樣受到極大的心理沖擊,感到有一道靈光由內心深處騰起。

喜仁龍在筆記中記載了當時看展覽的一個細節:“最終羅斯博士就像擁抱眼前的景致一般張開雙臂,然后將指尖放在胸膛,說道:‘西方藝術都是這樣的’——他以這個姿勢來說明藝術家依靠的是外在的景象或圖形。而后他又做出第二個動作,將手從胸膛上向外移開,并說道:‘中國繪畫卻是截然相反的’——以這個姿勢說明由內向外產生的某種東西,它從畫家心底的創造力衍生出來,隨后綻放為藝術之花。”

這個由內向外的藝術是他一生追求的目標。他說,中國繪畫能引導人脫離凡塵,進行內心的對話。他在中國傳統藝術中看到,無論是圖像、裝飾還是建筑等,都不是為了外在形象而創造,而是有更深層的含義。他在中國藝術中流連,是要去發現它的精神價值,那種超越時代和地域、為人類所分享的“不死”精神。他認為,這樣的精神就如同人身上的血脈,有了這綿延生命之流的滋潤,人類的生命才會更綿軟,生活才會有芬芳。

喜仁龍是一位具有浪漫氣質的詩人,特別重視心靈的微妙感受,他的藝術史研究就具有這種精神氣質,這也是他的研究最為感人的地方。高居翰曾經是喜仁龍的助手,他在中國繪畫研究方面也有卓越貢獻,甚至有“出藍”之譽。他與喜仁龍都善于敘述,是語言表達方面的圣手。但二人氣質不同,研究的氣象也不一樣。高居翰像小說家一樣講述藝術史的來龍去脈,娓娓道來,令人神往。而喜仁龍則更像一位詩人,藝術研究就是他的“詩的作業”,他以詩性貫通藝術研究的里程,東方藝術的詩性精神對他來說最為會心。

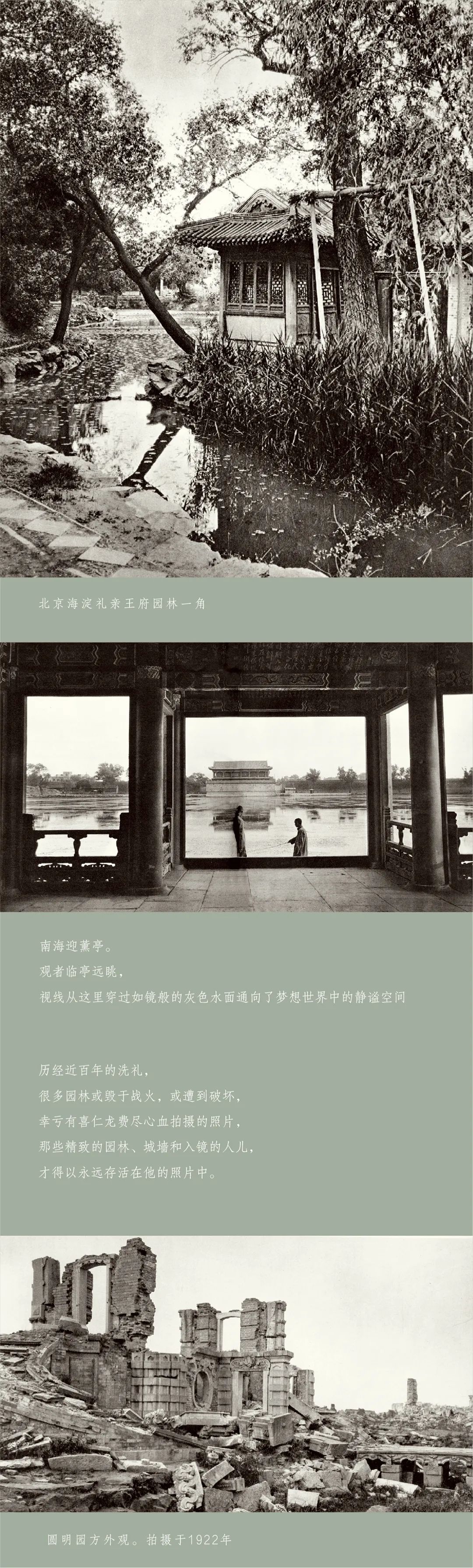

拙政園的一池碧水

喜仁龍在第一本研究東方藝術的著作《金閣寺》中,談到日本庭院中苔痕歷歷的景象對他的吸引,他認為這是東方情致的縮影,反映出人與自然融為一體的微妙精神,突顯出在靜寂中感受世界節奏的智慧。他在另外一則筆記中寫道:早春季節,他在北京中海、南海、北海徘徊,明鏡般的水面,春來樹木嫩芽初發,空氣中香味與光線無形交合,使他恍如置身于無比華麗的景象中。他說,在中國藝術中就感受到了這樣的生命氣息。

他的藝術研究還具有深刻的宗教根源,他要在藝術中追求“更純凈的精神”。在他看來,藝術使人更接近于“神”,給予人獨特的宗教體驗。他所說的宗教體驗,是一種融合著哲學精神、審美體驗、人生智慧的心理形式。在他的心目中,藝術可不是畫一幅山水、涂抹一些形象那樣簡單,它具有安頓人心、提升性靈的功能。真正的藝術是“對心的”,引發人向美的天國騰踔。因此,只有藝術家內心衍生的作品才能感染人,才可以稱為真正的藝術。他對當時流行的自然主義風景畫沒有興趣,對追求客觀描寫的風尚也是漠然視之。在他看來,中國藝術從總體上說是內省式的藝術。當春天的樹木發芽,他會為百花盛開的和弦張開耳朵;當人心寧靜時,就會聽到遙遠記憶中的竊竊私語。他頗為傾向于這樣的藝術方式。

喜仁龍可不想成為一個冷漠的審視者(這是我們今天的研究所強調的)。從遠觀到近玩,從一個陌生的“他者”敘述,轉為與這樣的藝術對象對話,進而按照中國傳統藝術的觀念建造一個空間,他要在這樣的環境中優游,氤氳它的芬芳,浸染它的氣味。他花了幾年時間,在斯德哥爾摩郊外的利丁厄島上,親自設計營造了一處具有東方情調的住所,并于1930年搬入。這座三層樓的建筑,雖然整體上是瑞典風格,但卻融入了大量的中國元素——有他喜歡的北京紅墻,室內還做了一個類似蘇州園林的月門,臥室、書房、會客廳陳設著大量的中國藝術品,連天花板也按照中國式樣建成,家具就更是如此。圍繞這座建筑,他還營建了一座具有東方情趣的花園,園中曲徑通幽、流水潺潺、花木茂盛,并有假山點綴其中,甚至還有日式的燈籠柱。他說,生活在這樣的世界中,“用精神引導和真理之光照亮四周”。

這位身材不高、頗為優雅的學者,在研究中國藝術時,既有探險家的意志,又有藝術家的熱情,更有哲學家的冷靜理性。他在日記中談到,在前往亞洲的漫長旅行中,他常常在甲板上學習中文,讀玄奘的傳記。玄奘當年西域探險取經的精神給他以力量。他對中國藝術的研究,不是奠定在想象里,也不全在文獻中,而在他的腳下,在他與藝術品的視覺交流中。在那個動蕩的年月,他的足跡遍布中國一半左右的國土,他既在北京、上海、杭州、西安等大城市流連過,也曾深入鄉村,深入考古現場,尋找發現第一手的藝術研究資料。他在中國的大量時間是在驢車上度過的。他曾經花很長時間去丈量北京的城門、城樓,在斷墻殘垣中送別一個個黃昏。

他的很多研究真正可以稱為“發現”:他發現了北京城墻、城門無與倫比的美,發現了殘破凌亂的蘇州私家園林的高雅風致。從山西、河北、甘肅等很多地方的灰塵中感受眾多雕塑和壁畫的光輝,從中國繪畫的簡樸形式中追尋生命的亮色。他把研究當作修行,這不用說在西方,就是中國本土的藝術研究者也很難做到。

從喜仁龍的研究中我感受到,藝術研究需要科學的態度,但除此之外,可能還需要一些特別的東西,畢竟你研究的對象是——“藝術”!

喜仁龍對中國藝術的研究,不僅著作頗多,而且眼光獨到、見解深刻。他有很高的鑒賞水平,對中國藝術史的發展過程有較全面的了解,對中國藝術的諸多種類有細致的鉆研,尤其對形成藝術的內在文化哲學因緣有較深的涉略。他看中國藝術有一種別樣的眼光,他的很多結論至今仍有重要的學術價值。這里我舉幾個例子。

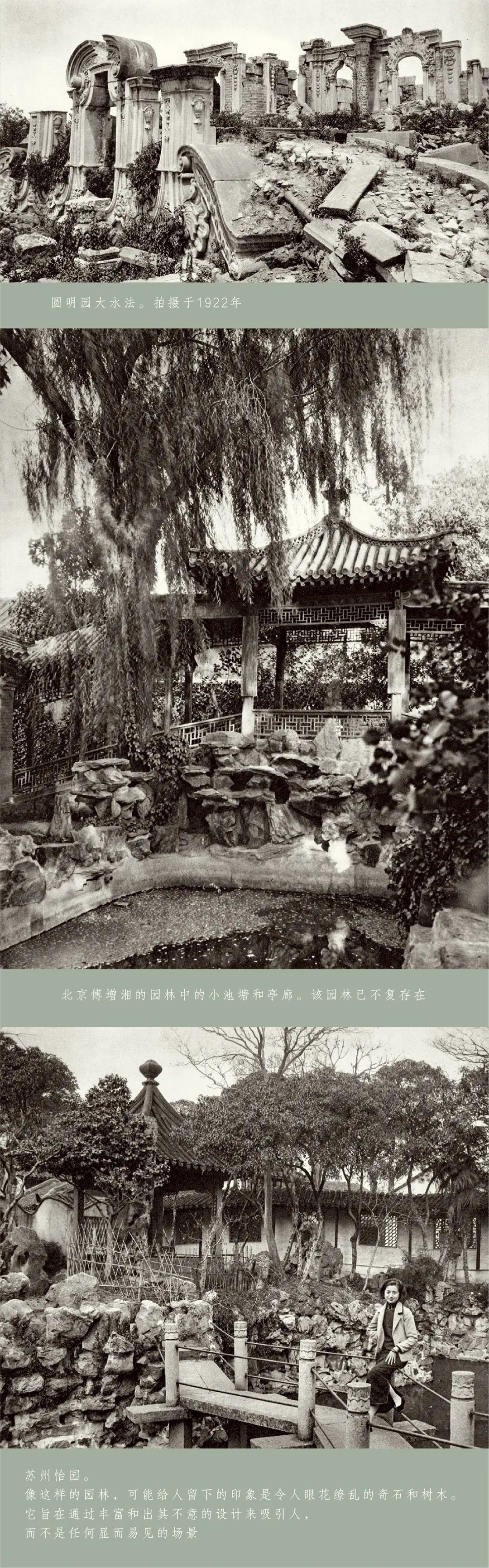

英國邱園斯陀園里的帕拉第奧式橋梁和“中國之家“

例如他研究中國繪畫的發展歷史,其中特別重視元代繪畫的價值。元畫的面目與北宋顯然不同,像倪瓚的繪畫多是枯木寒林,氣氛蕭瑟。在喜仁龍的很多研究界、收藏界的朋友看來,這些繪畫缺少技巧,沒有生氣,令人厭惡,很少具有收藏價值。持這樣觀點的人,甚至包括他的助手高居翰。高居翰就認為元代以后中國繪畫漸漸走下坡。但喜仁龍卻不這樣看。他認為元代繪畫開辟了一個新的方向,是中國繪畫的重要轉換,理解明代繪畫,要到元代繪畫中去尋找源流。他說:“直到15世紀末,那些偉大的元代畫家的影響才變得極其重要,他們促成了浪漫的山水畫的欣欣向榮。”他的這一觀點顯然是符合中國畫發展邏輯的。

再比如他對中國家具的看法,當時在瑞典和西方,那些喜歡中國家具的人多熱衷于收藏清式家具,他們喜歡其中的繁縟雕刻和回環的造型,喜歡那種堂皇的色彩。喜仁龍與之不同,他極力推崇明式家具,他認為,這種簡潔明快、風格淡逸、含蓄蘊藉的家具形式才是中國家具藝術的卓越代表。在瑞典利丁厄他的家中,陳設的家具基本上是明式的。這與后來王世襄先生的觀點可謂不謀而合,王先生推崇的也是這種古樸中饒活潑、沉穩里出輕盈的家具風格。

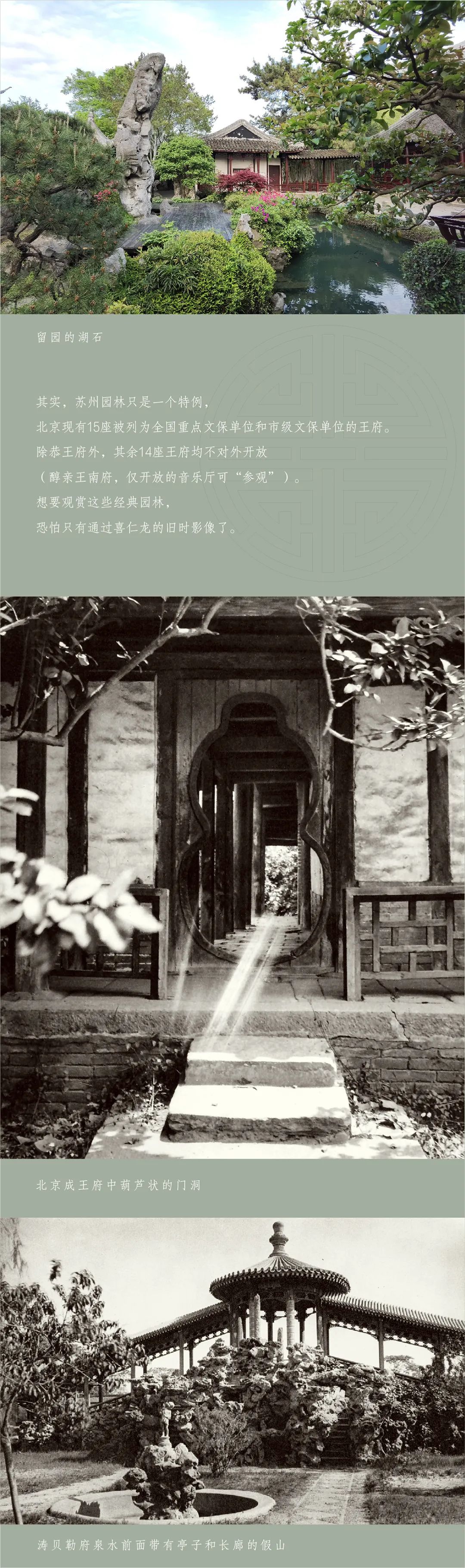

喜仁龍六次來中國,都在北京停留,他在中國期間住在北京的時間最長。他癡迷于這座古老城市的建筑和文明,他關于中國藝術的著述近半與這座城市有關。他的《北京的城墻與城門》《中國北京皇城寫真全圖》,是關于北京城市研究的劃時代著作。其《中國園林》中的大量內容也是談北京園林的,他將北京園林列為與蘇州園林相埒的存在。他認為北京的城墻是最激蕩人心的古跡,有一種沉穩雄壯的美,有一種睥睨世界的氣勢,是足以與萬里長城媲美的古代遺跡。他傾心于北京城墻那獨特的節奏,在他看來,整個城墻如一首完整的音樂,而那些氣勢恢宏的角樓就如同每個樂章中的休止符。他對北京城的研究,飽含著對這座古老城市的愛。他談到有坍塌危險的城墻時說:“只要對北京這些歷史建筑有一點興趣,且有資金的話,這都應該是第一批需要保護的建筑。”他苦澀地寫道:“如此這般莊嚴神圣、風景如畫的美麗都城還會延續多少年,每年還將有多少精心雕飾的商鋪和牌樓遭到破壞,還將會有多少古老宅院連同假山、涼亭、花園一起被夷為平地,以便為半西式的三層磚樓騰出位置,還將會有多少舊街道被拓寬、多少壯美的城墻被推倒,為了給有軌電車讓道,古老的北京城正以迅雷不及掩耳之勢消失著。”他認為關心那些已經逝去的榮光,是一座城市魅力的重要根源。他的這些描寫今天我們讀來,都使人心情久久不能平靜。他的這些思想后來對梁思成產生了重要影響。

獨特的眼光,具有深邃的穿透力,這或許是讀他的作品時覺得有力量感的原因。

作為一位側重研究中國藝術觀念的后學,我本人十多年來的研究深受喜仁龍先生的啟沃。他是近現代以來西方中國藝術史研究領域最重視觀念研究的學者,他的研究與近來西方本領域研究多不大涉及觀念的方式大為不同。他有關繪畫、園林、雕塑等諸多領域的研究,都非常關注其背后的哲學、宗教等因素。在他看來,對于中國藝術來說,沒有這方面的關注,很難打開中國藝術的大門。因為中國藝術的存在狀態與西方大相徑庭,它那平淡的風味、古拙的形式、枯木寒林一樣的蕭瑟簡樸創造,還有妙在“驪黃牝牡之外”的追求,若不重視背后觀念的研究,是無法接近它的。喜仁龍深深理解這一點,在中國藝術史的開創性研究中,他在這方面投入了極多的心力。我曾在《南畫十六觀》的序言中說:“喜仁龍說,中國藝術總是和哲學、宗教聯系在一起,若沒有對哲學的了解根本無法了解中國藝術。中國藝術尤其是文人畫反映的是一種價值,而不是形式。喜仁龍的看法是非常有見地的。”我現在還清晰地記得當年初讀他的《中國畫論》時的興奮,他有關“中國繪畫以及藝術批評與其生命哲學有緊密關系”的闡述,是切合繪畫發展實際的概括。

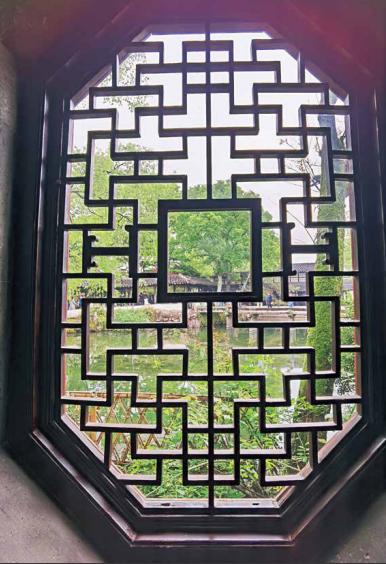

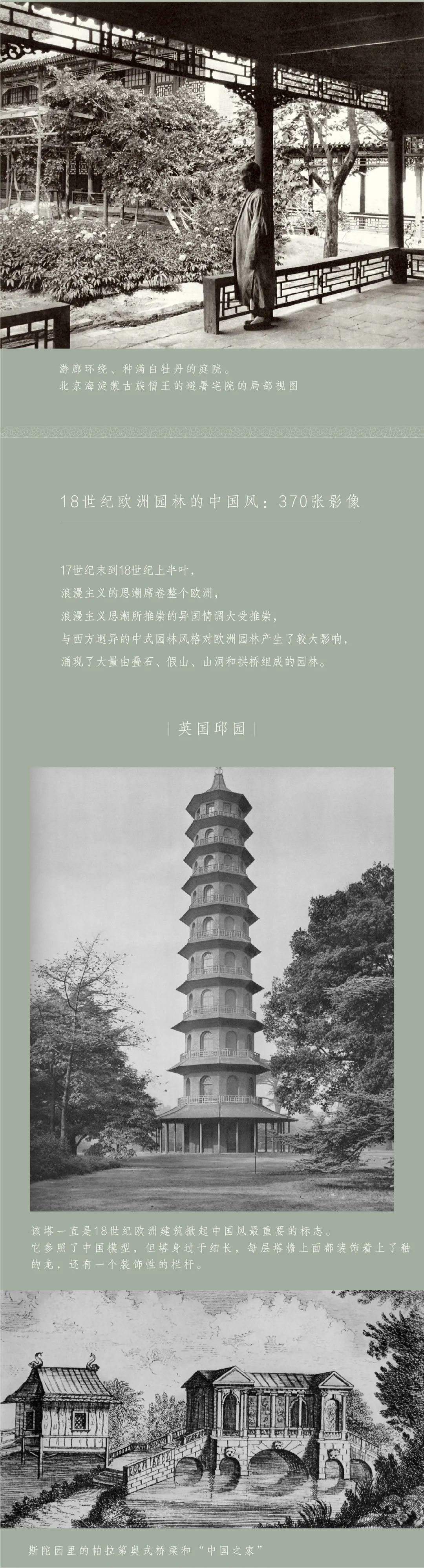

拙政園的窗欞

他是我所知比較早又比較系統地翻譯、解說中國傳統繪畫理論的學者,他的七卷本巨著《中國繪畫:名家與原理》貫穿著兩條線,一是名家創作的歷史,一是理論凝聚發展的歷史,他在這兩條線的互相參照中,來審視中國繪畫的發展,解讀繪畫作品。他認為,表面好看的藝術形式本身并沒有什么意義,藝術必須要有靈魂,靈魂的關鍵是要有節奏,通過賦予節奏以藝術形式,藝術家可以表達對生活的感觸。音樂與舞蹈就是通過律動、利用節奏的力量賦予生機的形式,繪畫雖然是造型藝術,卻具有兩種重要的節奏形式:線條和色彩。他以這樣的思路切入謝赫“六法”以及張彥遠《畫史》中的敘述。他認為謝赫的“氣韻生動”,重視節奏的表現,由節奏而追求活潑的生機,由此呈現活絡的心靈。他研究的重點不是描述繪畫發展的樣態,而是追尋之所以如此的內在邏輯。

喜仁龍是真正懂中國園林的人,他與陳從周、童寯幾位學者,是20世紀以來對中國園林風味闡釋最為出色的大師。喜仁龍稱中國園林是“自然形式下的藝術品”。這句話概括出了理解中式園林的三個關鍵點。一是自然,沒有與自然的融合就沒有中式園林,中式園林強調的隨意性、非規則、非秩序的特點,所考慮的正是與自然的融合。二是形式,中式園林的形式,是繪畫藝術的延展,他將園林理解成三維的山水畫,就像繪畫手卷在現實空間中展開,它是詩意的,抽象的,又是富有情感的空間形式。三是藝術品,由自然與人工技巧構造出來的形式,是一種藝術品,是供人們觀賞、優游其中的,在人們的視覺流動、心靈變化中,不斷產生出意義的世界。在這三者之中,他認為,與自然的融合是中式園林的核心,也是其不同于遵循幾何構圖的歐洲園林和寂靜幽深的日本園林的根本特征。他尤其重視以時間的目光來審視中式園林,他認為,中式園林依循大自然無常的變化本質,在時間的節奏中展現其無盡的魅力,納千頃之浩蕩,收四時之爛漫,是中式園林的基本法則。

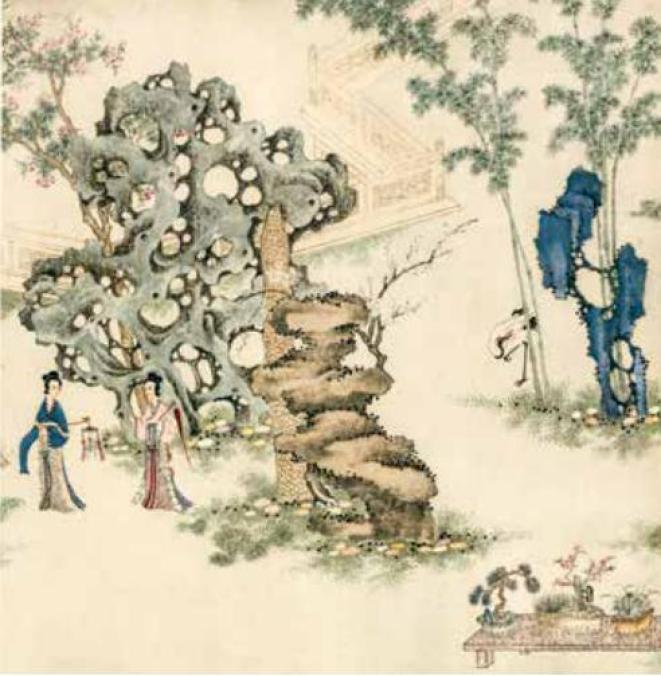

上圖為《漢宮春曉圖》的一部分,畫于16世紀,見圖106(參見187頁)。畫中內容包括:花園山石、鮮花、盛開的樹、竹子以及些微的花花草草、白鷺,還有兩名貴族女子。

他對中式園林水的分析極具智慧。他認為,中式園林在水的利用上,程度之高,手法之巧,在世界園林中罕有其匹。水是園林的血脈,使分散的景點聯系起來,在靜止的空間中蘊含激蕩的活力。有了水,就有了流動的生機,有了變化的節奏。園水干涸,就像人停止了心臟跳動。他引用錢伯斯(William Chambers,1723—1796)的話說:“他們將清澈的湖泊比喻為一幅意境豐富的畫作,其與周圍的一切都達到完美融合。也就是說,可以通過這一汪水瞥見整個世界。通過這片水,你可以感受到另一個太陽,另一片天,另一個宇宙。”曲曲一灣柳月,濯魄清波;遙遙十里荷風,遞香幽室。他認為中式園林的精髓正在水的蕩漾中,水無盡,趣也無盡。

他對中國雕塑、建筑的研究,也重視觀念的引導。對中國藝術原理的把握為他鑒賞中國藝術提供了內在的理論支撐。他對中國藝術有一種“體系化”的理解,不是概念的體系化,而是對內在精神的圓融把握。

喜仁龍關于中國藝術的話語,可以說是孤獨者的冥思。他不是為你講述中國藝術的故事,而是發掘其背后的精神。他是愛好智慧的人,他緣由藝術研究來增益智慧,通過藝術的傳播來發散光明。不能說喜仁龍有關中國藝術研究的方式和結論沒有可議之處,但讀他的作品,能促使你去思考中國藝術的關鍵問題,這實在是極為難得的。

西洋鏡:中國園林與18世紀歐洲園林的中國風

中國園林研究開山之作 800張圖片+40萬字

紀實影社畫廊

▼

原標題:《朱良志:喜仁龍對中國藝術史研究的啟示》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司