- +1

有“宋代刻花青瓷之冠”美譽的耀州窯精品陶瓷亮相長沙博物館

“范金琢玉耀千年——耀州窯歷代陶瓷精品展”在長沙博物館開幕,展出陜西銅川耀州窯歷代陶瓷精品116件套及標本65件。耀州窯是我國北方最為著名的民窯之一,其窯場以陜西省銅川市黃堡鎮“十里窯場”為中心,包括周邊立地坡、上店、陳爐、玉華、塔坡等窯在內。銅川舊稱同官,宋時屬耀州,耀州窯因而得名。唐代創燒,五代發展,北宋鼎盛,至元漸趨沒落但爐火延續燒造至今。

4月28日,“范金琢玉耀千年——耀州窯歷代精品陶瓷展”在長沙博物館開展,共展出耀州窯唐代至民國各個時期典型的陶瓷器物116件套以及標本65件。展期持續至7月9日。

耀州窯是中國北方最為著名的民窯之一,其窯場以陜西省銅川市黃堡鎮“十里窯場”為中心。因銅川宋時屬耀州,耀州窯因而得名。該窯創燒于唐,成熟于五代,宋時達鼎盛,至元漸趨沒落,但爐火延續燒造至今,薪傳不絕,在中國陶瓷史上占有極為重要的歷史地位。

耀州窯器型多樣,裝飾技法以刻花和印花為主,構圖飽滿大氣,刀法犀利靈銳,圖案層次分明,有“巧如范金,精比琢玉”之譽。在宋代,耀州窯產品曾貢奉皇室,遠銷海外,被譽為“宋代刻花青瓷之冠”。

據出席開幕的陜西省考古研究所研究員禚振西介紹,中國陶瓷有“南青北白”一說,但耀州窯卻以青瓷為主。其原因一是考慮到當時的市場需求,青瓷更受歡迎;二是受原材料含鐵量高影響,不適合燒制白瓷。“耀州窯注重吸收外來文化,并不斷創新。”禚振西舉例說,如一些外銷瓷有強烈的外國文化元素和西洋特點;晚清及民國的耀州窯瓷器則頗具青花瓷風格。

此次展覽分為“云散天青”、“范金琢玉”、“返歸質樸”、“民風永淳”四個單元,以耀州窯1300余年的發展史為主線、耀州窯博物館館藏的珍品耀瓷為重點,系統展示了耀州窯精湛的制瓷工藝、輝煌的藝術成就和獨特的文化內涵。

斂口,方唇,束頸,圓肩,肩部貼對稱雙圓耳。扁圓腹,喇叭足。口頸部浮雕卷葉紋。腹部浮雕壺門,內貼寶相花三朵。中間一朵花頭完整,兩側各半朵。通體施黃、綠、白三色釉。瓷土胎,胎白色泛紅。

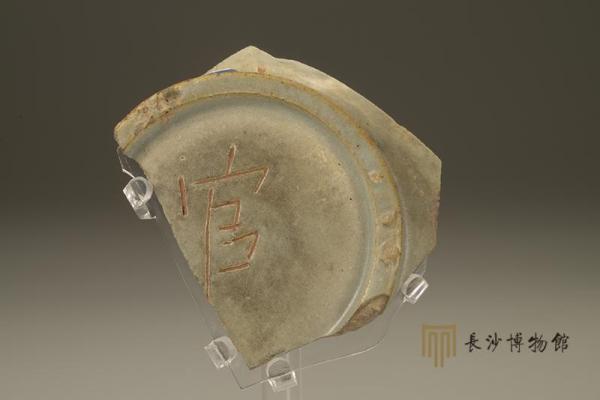

唐代為耀州窯的初創時期,始燒黑、白、茶葉末釉瓷和唐三彩及琉璃建材,品類多樣,造型豐富,且多渾圓豐滿。晚唐以后,為燒制優質產品,匠師根據窯區內原料的特性,通過學習越窯青瓷的先進工藝,創出用北方饅頭窯在還原焰中燒造優質青瓷的工藝,一改隋唐瓷業“南青北白”的格局,逐漸在北方獨樹一幟。中晚唐時,青瓷的燒制日漸加強,至五代,耀州窯迅速發展提升。制瓷工藝不斷改進,以燒造青瓷為主流,創燒出猶如“雨過天青”色的高品質天青釉瓷。采用劃花、貼花、鏤空、剔劃花的手法進行裝飾。器型多仿金銀器,精巧秀麗。在窯址中出土的刻“官”字款和飾龍鳳紋的青瓷標本表明,五代時期耀州窯已成為貢窯。

盂方唇,斂口,圓腹,餅形足;蓋高子口,鈕呈卷狀荷葉形。均施青釉,釉色呈灰青色,釉層稀薄,釉面勻凈。盂的釉下施化妝土;蓋未施化妝土,釉面有黑色的小斑點顯露。蓋內子口和盂的底足露胎。胎灰色,質地較粗,含有雜質。翻卷的荷葉貼于蓋面之上,再刻劃簡單的幾筆,使小小水盂俏麗動人。

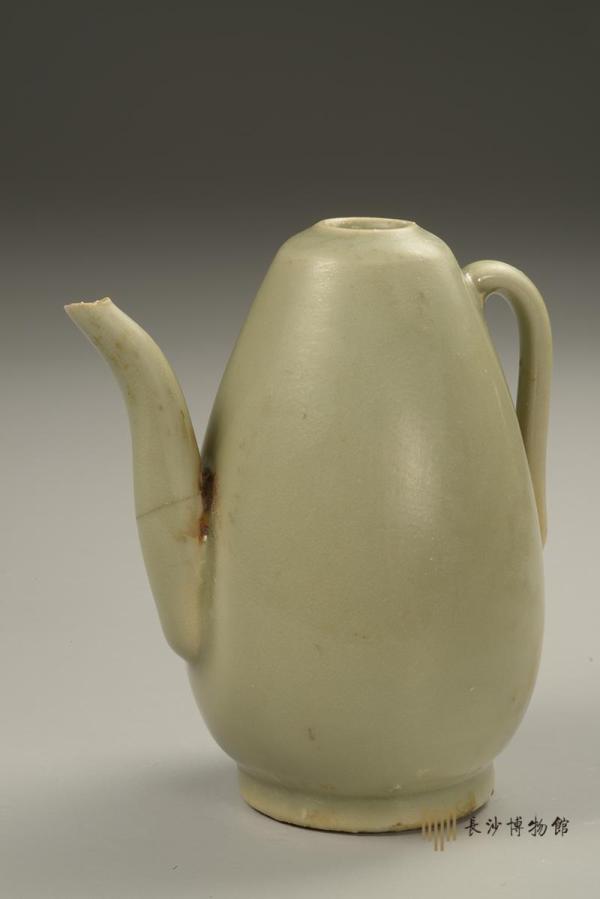

敞口,斜弧腹,平底,窄圈足。器內外施青釉,呈淡天青色,釉質勻凈。足底刮釉露胎,胎色灰白,質較細。器壁較薄,精巧雅致。

宋代,耀州窯進入鼎盛時期。黃堡窯場沿漆水河兩岸向東西臺地兩側擴展,并在玉華、塔坡和立地坡等地創建了新窯場,形成“十里窯場”的宏大規模。由于制瓷工藝全面改進和提高,青瓷燒造步入高潮,產品品種、類別、數量大為增加,高檔的青瓷精品大量涌現。此時的青釉耀瓷,因釉色呈穩定的橄欖青色,晶瑩溫潤,造型協調規整、精巧秀麗,紋樣圖案豐富多樣、犀利圓活,被贊為“巧如范金,精比琢玉”,成為北方青瓷的代表,后世稱其為“宋代刻花青瓷之冠”。河南臨汝、寶豐等窯受其影響,燒造青釉刻劃花、印花瓷器,廣州西村窯、福建同安窯、廣西永福窯和容縣窯等窯為適應外銷需要,也仿造耀州窯產品,形成耀州窯系。

瓶小口,圓唇,卷沿,短頸,折肩,長腹稍鼓,隱圈足。胎為淡土白色,質細膩,堅致。通體施青釉,釉色青綠,釉面有開片,光亮。瓶肩與下腹裝飾雙層刻花尖瓣狀覆仰蓮瓣紋,腹部為主體紋飾刻纏枝牡丹紋,以盛開的纏枝牡丹花作橫豎向四方連續構圖,纏枝蜿蜒曲折,刻花剛勁有力,線條活潑流暢。

碗范尖圓頂,緩坡形腹,環狀平底,有中空內腔,呈圓窩狀,腔沿邊外撇。腔內留有手指捺印痕。瓷土胎,胎色黃,胎質較粗,堅硬。范表面印有四嬰孩攀著一把束蓮戲耍。嬰孩胖圓,大頭,圓臉,兩臂張開握枝蕩秋千。

南宋末年,金人占領耀州,由于金代皇室和上層貴族的需要,耀州窯受損極少,規模擴大到立地坡、上店、陳爐、玉華等處。耀州窯承襲宋制以燒制青瓷為主,出現了大量新的青瓷品種月白釉瓷。月白釉瓷釉層肥厚,質感如蠟似玉,造型渾圓敦厚。其后,姜黃釉瓷出現并成為耀州窯主流。澀圈疊燒工藝出現,使產量大幅度提高。元代,耀州窯由于窯場遭受破壞,原料逐漸枯竭等多種原因,生產的青瓷質量下降。新興的龍泉青瓷鼎盛發展,燒造出粉青釉和梅子青釉,耀州窯的原有市場為龍泉窯取代。后期耀州窯一度多元化發展,逐漸以燒造大宗民用瓷為主。

枕呈上寬下窄的長方梯形,枕面呈下凹弧形,飾刻花纏枝蓮紋,前后兩面分別飾刻花水波鴨和水波魚紋,左右兩邊均飾牡丹花葉紋。背面上方居中處設有排氣孔。通體施青釉,底面露胎。釉呈姜黃色,胎色灰白,質較細密緊致。

元末明初之后,陳爐取代黃堡成為耀州窯的中心窯場,制瓷技術與產品風格發生鮮明轉變,民窯之特色愈為濃厚。耀窯逐漸轉向生產胎體厚重、形體簡練的白瓷、黑瓷和白地黑花瓷,裝飾手法從傳統的刻花印花轉變為繪畫。明代,雖仍燒造刻花和印花青瓷,但耀州窯釉色由青黃、姜黃變成褐青黃色。清代,陳爐窯創燒香黃釉瓷以及黃白、黑白復色釉瓷等特色品種,晚期則出現了具有當地特色且廣受民眾青睞的青花瓷,各類富有民間色彩的文字題款廣泛流行和運用,豐富了陳爐耀州窯的內涵。民國時期,青花瓷取代白底黑花瓷,成為陳爐耀州窯的主流產品。器物種類包羅甚廣,文字題款進一步與繪畫相結合,頗具一方特色。

斂口,圓唇,圓肩,深弧腹,臺形足,足底較寬,足外墻上有兩道凸棱。器內施黑釉,外飾白地黑花。胎表施化妝土,鐵料繪紋樣,外罩透明釉。足底露胎,胎色灰白,質較細。罐正面描繪三枝牡丹,一只回首的喜鵲站立在中間,花枝末端各有一變形蝙蝠。背面楷書題字,中間為一“囍”字,左書“光緒卅四年”款,右書“夏月吉日記”,肩脛部以回紋及弦紋相間。

展覽名稱:范金琢玉耀千年

展覽時間:2017年4月28日——2017年7月9日

展覽地點:長沙博物館

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司