- +1

《馬拉之死》之外的大衛:他捕捉了一個國家的苦難和愿景

法國藝術家雅克-路易·大衛(Jacques-Louis David)以《馬拉之死》名垂美術史。2月17日起,紐約大都會藝術博物館“雅克-路易·大衛:激進的制圖者”開幕,展示了他駕馭巨大藝術與政治分歧的一生——從1748年在巴黎出生到1825年在布魯塞爾流亡中去世。他的作品捕捉了一個國家的苦難和愿景,至今依舊引發共鳴。他曾坐在革命議會中、參與新共和國的設計,并在1792年自豪地投票決定將法國國王路易十六送上斷頭臺。

紐約大都會藝術博物館的展覽匯集了這位法國新古典主義的主要推動者80多件紙上作品,貫穿了他年輕時代對羅馬藝術的研究、“雅各賓派”時期的隕落、為拿破侖締造英雄的圖像、直至波旁王朝復辟,他被迫流亡布魯塞爾。

大衛,《蘇格拉底之死》,1787年,紐約大都會藝術博物館藏

作為青年,你雄心勃勃、試圖改變世界;作為藝術家,你被最負盛名的學院錄取、并贏得了頂級藏家的青睞;但如果你所在的國家正遭受層層疊疊的危機,藝術可以做什么?

而當世界發生變革,你會走多遠?也許一路挺進權力的殿堂,在那里經歷始料未及的事。當你的盟友處決他們的敵人時,你為他們喝彩;而當他們自己被謀殺,你尊其為烈士。 你最終會入獄,乞求拿起畫筆,記錄下這個渴望把你忘卻的國家。

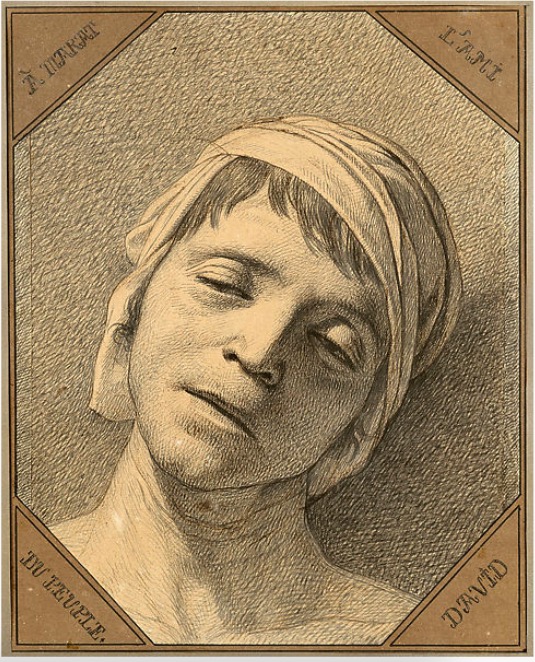

大衛,《死者之首,讓·保羅·馬拉》,1793

也正因為你的記錄,美術史沒有忘記你——雅克-路易·大衛。

大衛曾以藝術家兼道德家的角度描繪了法國大革命。也正是他在1780年代摒棄了洛可可風格的輕松和歡樂,從古典作品中提取嚴肅的歷史畫語言;當作為法國專制王朝象征的“巴士底獄”被攻陷時,他將羅馬時代的古典故事引導到時事圖像中,并直接以畫筆表達現實生活。

大衛,《安德洛瑪刻哀悼亡夫赫克托爾》,1782年(油畫曾在上海博物館展出)

在此討論的不只是一個有創造力的靈魂,而是與大衛處于同一時代的偉大藝術家對后世的影響。他曾坐在革命議會中、參與新共和國的設計,并在1792年自豪地投票決定將法國國王路易十六送上斷頭臺。

大衛,《加冕禮》,約1804-1805年

這是首個專注于大衛紙上作品的展覽,這些草圖所指向的作品大多藏于盧浮宮。這也是一項學術壯舉,展品有來自眾多機構和私人收藏,甚至部分作品來自最新發現、首次亮相。這些作品可以幫助專家解讀大衛是如何預備草圖、并締造不朽作品。對于更廣大的公眾而言,展覽迫使我們認真思考作品背后真正力量——藝術不僅反映歷史,也可以在其中發揮重要作用。

大衛,《蘇格拉底之死》,1782年

大衛,《蘇格拉底之死》,1786年

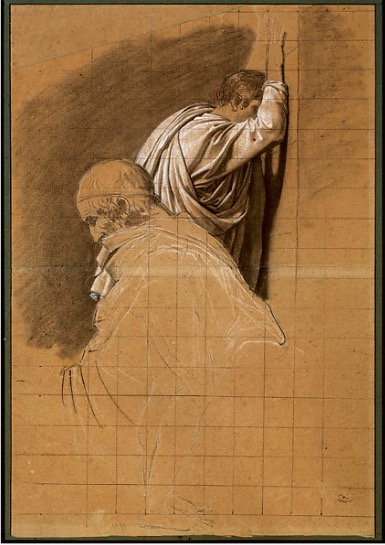

大衛,《坐著的老人(柏拉圖)和一個站立的年輕人(蘇格拉底之死草圖)》,約1786-1787年

大衛的作品是對政治動蕩和社會轉型的回應,如果說他的《馬拉之死》等油畫作品成為靜態的紀念碑、進入藝術史教科書,那么紙上作品是藝術實驗和創新的產物,延伸出其創作過程,更直接追溯了他的藝術與不斷變化的政治和社會潮流的關系。

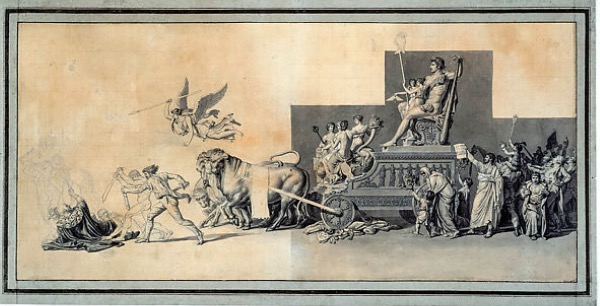

大衛,《法國人民的勝利》,1794

大衛從不贊成繪畫成為藏家墻壁上的物件,對他而言作品是思維的延伸、是想象力的跳板、是完成自我的手段。他的藝術也并非超然物外,而是處于風暴的中心。他被視為法國大革命的“視覺說書人”,并在革命中扮演了重要角色。幾起幾落后,大衛在流放中度過了最后十年。然而,他留下的繪畫遺產是巨大的——他是新古典主義的實踐者,將藝術中狂熱的洛可可裝飾主義轉向對希臘和羅馬神話的莊嚴的描繪。

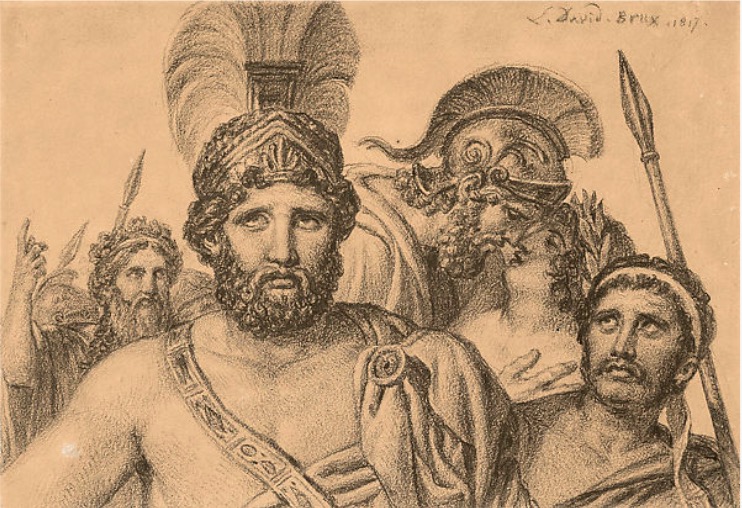

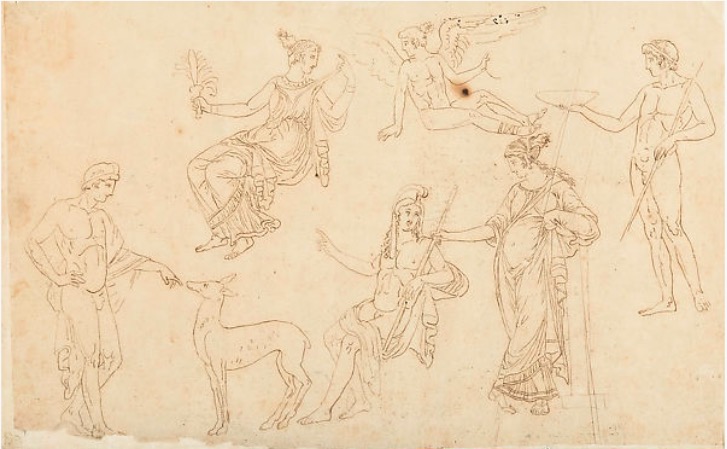

大衛,《受“雷奧尼達在溫泉關”啟發的一組人物》,1817年

盡管大衛關注著遙遠的過去,但他的作品卻被視為通向現代性的一座里程碑。其實,從古至今,藝術家們一直在描繪當代事件,但總是用古典主義、象征主義等更廣泛的框架遮蓋其目的。但這一切都隨著法國大革命而改變,大革命粉碎了過去的偶像,沒有了國王、也沒有了上帝。

正如藝術史學家蒂莫西·詹姆斯·克拉克(Timothy James Clark)對于大衛最著名的作品《馬拉之死》的評價:“沒有任何可以借鑒——沒有既定的內容,沒有物質和主題,沒有形式,沒有可用的過去。”

克拉克認為,在大衛的政治繪畫之后,他再也不能回到典章和寓言的視角。這也許是對的。

大衛,《南特革命寓言》,約1789–1790

展覽更關注的藝術史上的大衛,而非其歷史上的地位。通過聚焦他的紙上作品,展示他的工作方式,達到策展人佩林·斯坦(Perrin Stein)所說的“來之不易的勝利”。

大都會博物館的藏品《蘇格拉底之死》(The Death of Socrates)是大衛最著名的作品之一,作品顯示了,即使已經服毒,哲學家依舊鎮靜自若繼續教導眾人。在此,它與許多素描圖紙和早期草圖一起展出,公眾可以看到杰作的誕生。

大衛,《荷拉斯兄弟之誓》,約1782

大衛,《荷拉斯兄弟之誓》,約1784-1785年

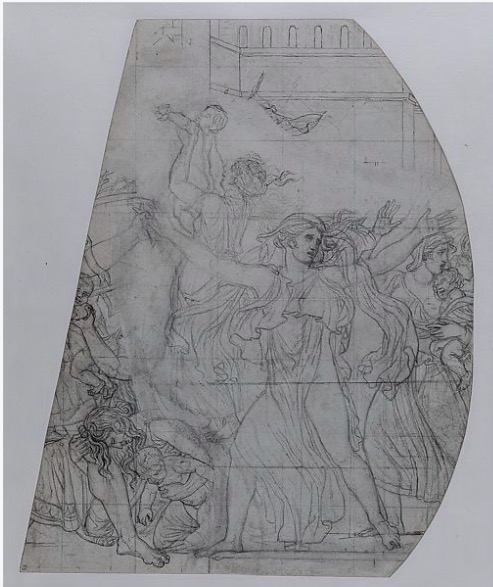

展覽中,還可以看到關于《荷拉斯兄弟之誓》(The Oath of The Horatii)的研究,構圖的變化,角度的調整,顏色的演變均在草圖中顯示,有時,大衛會借助望遠鏡重新排布場景,我們看到一個心中的愿景,一幀幀成為焦點。繪制這件作品時,距離法國大革命還有五年,從中能看出這一時期緊張的政治局勢。

大衛,《荷拉斯的孩子和看護(〈荷拉斯兄弟之誓〉人物草圖》,1785年

大衛,《薩賓(〈荷拉斯兄弟之誓〉人物草圖》,1785年

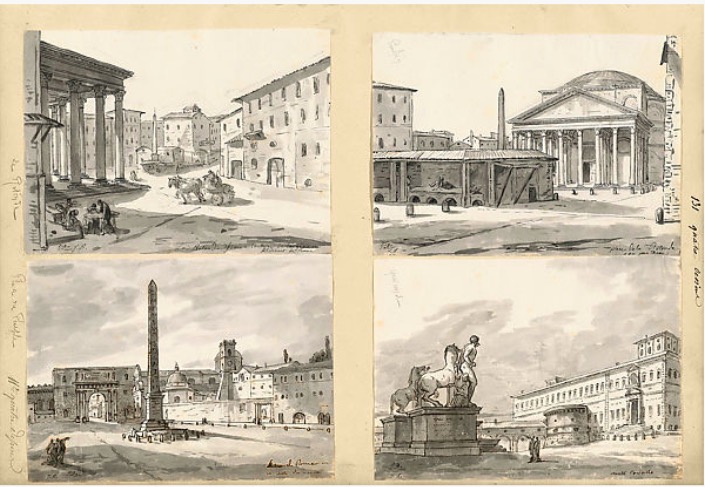

《荷拉斯兄弟之誓》其實是來自王室的委托,講述了對國家忠誠的寓言,其實原本商議大衛將描繪幸存的霍拉提烏斯回到家中,發現妹妹因未婚夫被殺而詛咒羅馬,他因恐懼羅馬被詛咒而殺了她。描繪這一場景的草圖顯示霍拉提烏斯舉起劍,妹妹躺倒在他的身旁。但最終大衛并未畫下商定的場景,而表現出一種進步觀點。他認為原本的主題無法傳遞公共責任的信息,表達愛國主義不能走向人性的反面。

大衛,《卡米拉之死》,約1781年(為《荷拉斯兄弟之誓》所作草圖)

大衛,《卡米拉之死》,1781年(為《荷拉斯兄弟之誓》所作草圖)

作為代替,大衛的下一主題選擇了《刀斧手把他兒子們的尸體帶給布魯圖斯》(The Lictors Bring to Brutus the Bodies of His Sons)。在這件悲劇性的作品中,大衛突出了個人形象。展覽中一項關于“坐著哀嘆的女人”的研究中,能明顯感到強壯的手臂與被悲傷籠罩的臉形成的對比。展覽還將《帕里斯與海倫》(Paris and Helen)的草圖和成稿放在一起,不僅展示了大衛創作過程中細微的變化,觀眾也可以感受到畫面從黑白變成彩色的喜悅。

大衛,《帕里斯與海倫》,約1775-1780年

大衛,《帕里斯與海倫》,約1782–1786年

大衛,《帕里斯與海倫》,約1786-1787年

這些草圖并不僅僅展示了大衛的繪畫過程,它們也擁有各自獨立的魅力,提醒著人們未竟之美。最明顯的例子便是《網球場宣言》(又名《法國大革命的序曲》,The Oath of the Tennis Court),這是一次探索新的治理模式的集會,也是一件最終沒有完成的作品。革命的進程將一些愿景拋于腦后,擱置在墨水中。

革命失敗了,大衛的畫卻經久不衰,線條在永恒中劃出弧線。

大衛,《網球場宣言》代表組合圖,約 1790-1791年

大衛,《網球場宣言》,1791年

附:雅克-路易·大衛生平

基礎時期(1764-1780)

大衛9歲時,因父親去世,他被留在巴黎由兩個舅舅撫養。1760 年代中期,他進入了皇家美院教授約瑟夫·瑪麗·維恩 (Joseph Marie Vien) 的工作室。在早年學習繪畫生涯中,他經歷了挫敗,包括三次未能贏得“羅馬獎”(Prix de Rome,該獎項提供的獎學金供年輕的法國藝術家赴意大利學習繪畫)。

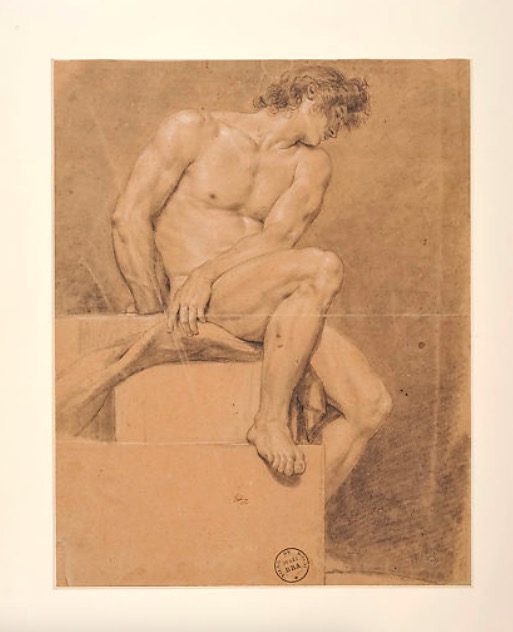

大衛,《坐著的男性裸體》,約1774—1775

但1774年,大衛如愿在第四次角逐“羅馬獎”獲勝,并于1775年抵達羅馬。他開始在速寫本中記錄這座城市大量的藝術財富。如今再看,這種為未來使用而收集儲備的大量素材似乎有意為之,當時的大衛已經有自己抱負,他希望可以重塑法國藝術。

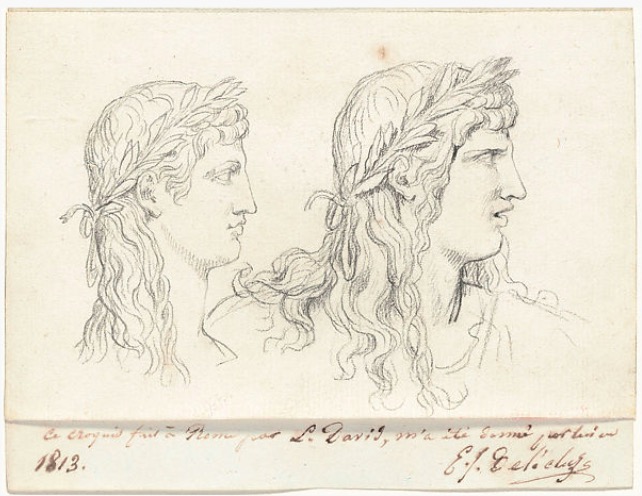

大衛,《頭部研究(戴月桂花環的年輕人)》,約1775-1780年

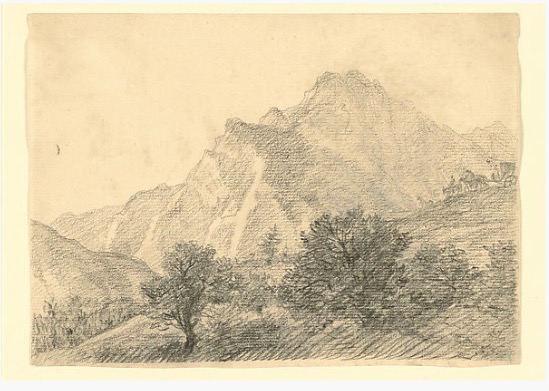

大衛,《馬車穿越山口的景觀(羅馬專輯,10卷17頁)》,約1775—1780

在意大利期間,他的風格發生了巨大的變化,從作品中所標注的時間,可以追溯出變化的過程。尤其幾件1779年的素描顯示其繪畫思想的探索,這些作品從古代汲取包括主題、人物造型、構圖等方面的靈感。

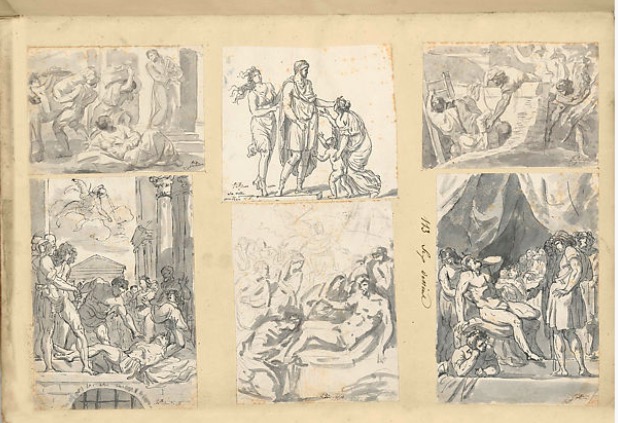

大衛,《羅馬專輯 No.8》,成冊于1826,大多數素描完成于1775—1780

大衛,《羅馬專輯 No.4》,成冊于1826,大多數素描完成于1775—1780

新星升起(1780-1789)

1780年回到巴黎,大衛很快獲得了巴黎皇家藝術學院的會員資格,作為君主制下屬的藝術機構,皇家藝術學院的教學、展覽等均受命于君主。大衛在提交給學院兩年一度沙龍展的作品已經帶有平面構圖和雕塑人物的特征,預示著一種強有力的新古典主義風格。他的作品《荷拉斯兄弟之誓》(The Oath of the Horatii)和《蘇格拉底之死》(The Death of Socrates) 很快成為經典,他的聲譽也日益增長。

大衛,《卡拉卡拉殺死母親懷中的兄弟蓋塔》,1782年

大衛,《塞普蒂默斯·西弗勒斯的鬼魂在蓋塔被殺后出現在卡拉卡拉面前》,約1783年

1782年,他與瑪格麗特(Marguerite Charlotte Pécoul)結婚,并育有四個孩子。隨著作品在皇家藝術學院舉辦的公開展覽上大獲成功,學生們也紛至沓來,他們中也不少成為了下一代的偉大畫家。到了18世紀末,大衛在藝術領域已具有穩固的地位,但1789年開始的大革命卻給法國藝術家們帶來了巨大的動蕩和機遇。

大衛,《馬爾庫斯·阿蒂利烏斯·雷古魯斯前往迦太基》,約1786年

革命藝術家(1789-1799年)

1789年的大革命改變了法國。大衛對改變充滿了欣喜,他對君主制的藝術管理苛責已久,他帶頭改革藝術學院,他認為這是一個不民主的、精英主義的機構,并加入了主張“極端平等主義”的“雅各賓派”。

現存的藝術贊助制度被廢除了,藝術家將畫怎樣的作品表達當時發生的翻天覆地的變化?大衛沒有描繪歷史上的傳奇,而是慶祝革命的勝利、紀念革命的烈士。為了服務于1792年成立的年輕共和國,他甚至將自己的才能用于為官員設計制服等日常工作。

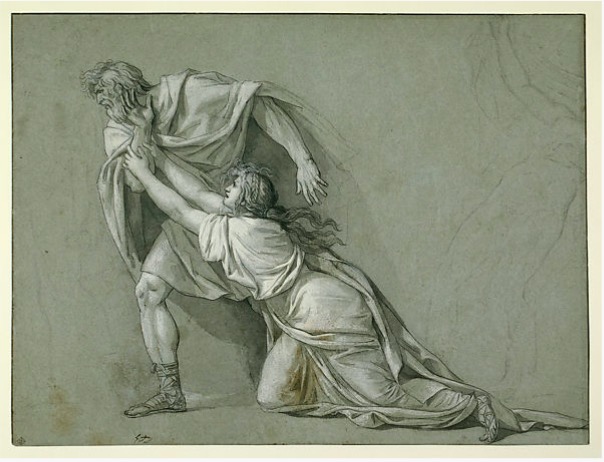

大衛,《杜布瓦-克朗西和羅伯斯庇爾(〈網球場宣言〉所作的研究)》,約 1790-1791年

1794年是法國大革命最血腥的階段之一,雅各賓派的內部斗爭,使其趨于孤立,人民也開始反對恐怖政策。“熱月政變”推翻了羅伯斯庇爾的獨裁并將他斬首。大衛和其他倒下的羅伯斯庇爾的盟友一起被捕,但在服刑期間和第二年獲釋后,他通過藝術活動重塑了自己的名聲。

大衛,《讓·邦-圣安德烈》,1795

拿破侖時代(1799-1816年)

1795年獲釋后,大衛花了數年時間完成一幅大型油畫《劫奪薩賓婦女》(The Intervention of the Sabine Women,巴黎盧浮宮藏),創作這個源于古羅馬神話題材的作品,其目的被解讀為呼吁與一個因革命及其后果而變得分裂的國家和解。

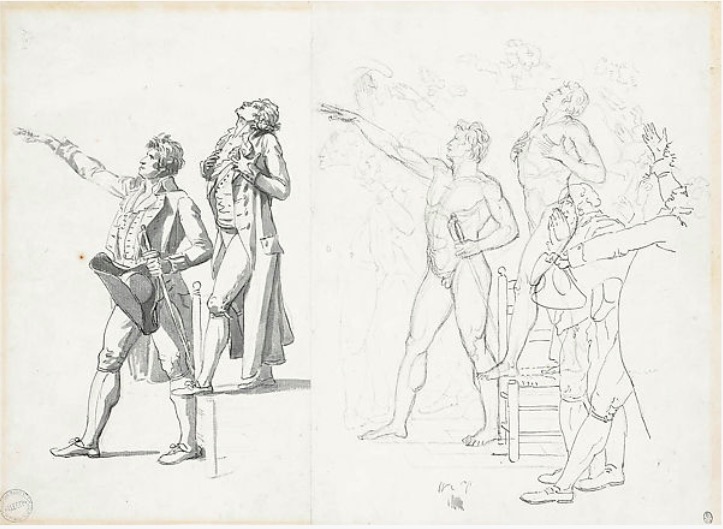

大衛,《被薩賓婦女及孩子包圍的赫西利亞》,約1795年

大衛,《跪著抱起嬰孩的薩賓婦女》,約1796-1797年

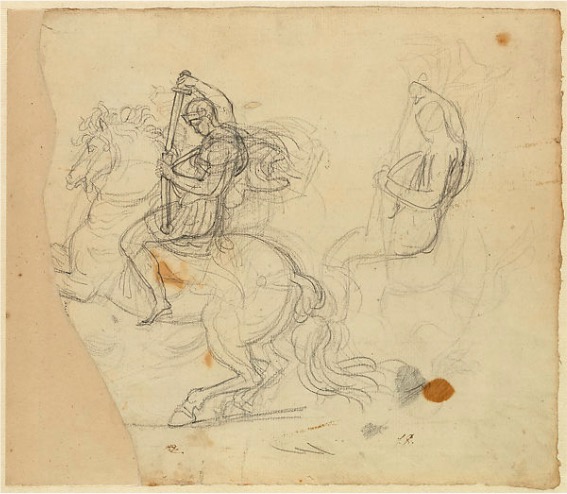

大衛,《馬背上的戰士》,1796年

十九世紀初,出生于科西嘉島的拿破侖·波拿巴迅速掌權。大衛似乎已經得出結論,他欲通往更榮耀之路將取決于大型題材性創作,這也正是他1780年代得以聲名鵲起的題材。為此,他決定將自己與拿破侖的命運聯系在一起,為這位登上王位的將軍精心“安排”了輝煌的加冕大典。

大衛,《拿破侖為自己加冕》,1805年

大衛,《約瑟芬皇后》,約1804–1805年

大衛,《鷹旗分發》,約1809-1810

除了作為拿破侖的首席畫家歌頌帝國功業外,他也會回到他常年的靈感來源,古典故事。他謹慎地選擇和發展他的主題,使之作為對當代社會隱晦的評論手段,這也是他長期以來的習慣。

大衛,《列奧尼達在溫泉關》,1813年

流亡藝術家(1816-1825年)

1816年,一連串的軍事失敗導致拿破侖政權垮臺和波旁王朝的復辟。大衛曾公開反對復辟,被新政府放逐,在布魯塞爾度過了最后十年的流亡生涯。

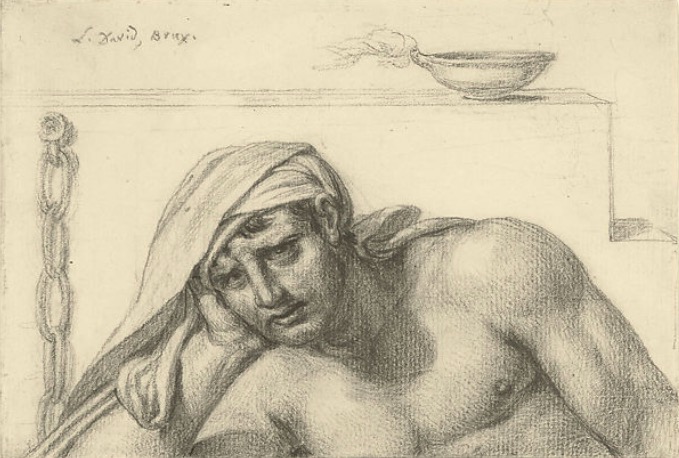

大衛,《囚犯》,約1816–1822年

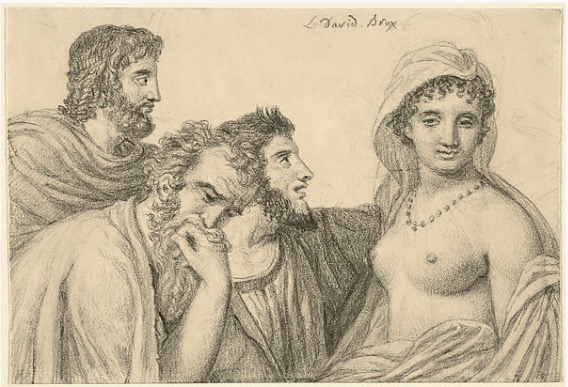

大衛,《芙琳(希臘妓女)面前的法官們》,約1816–1820年

他偶爾會送幾幅油畫回巴黎,但在大多數情況下,他后期的繪畫作品顯示了對個人的關注。 他為家人畫肖像,但也畫了一些神秘的素描。這些素描描繪了大衛最成名的時期,但卻是碎片化的,像不受束縛的記憶在紙上漂浮。

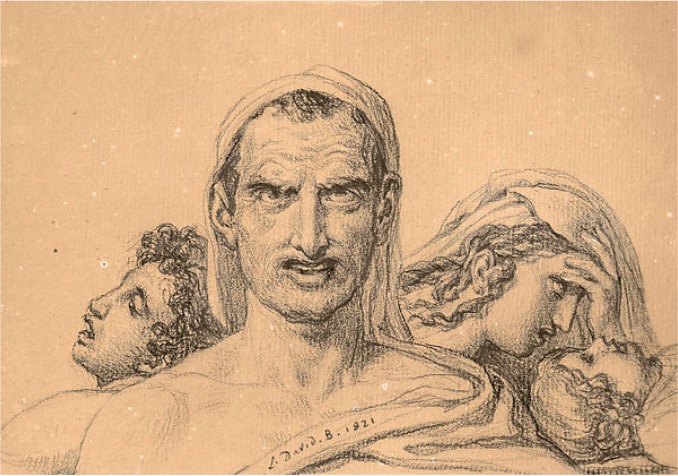

大衛,《四個人物》,1821

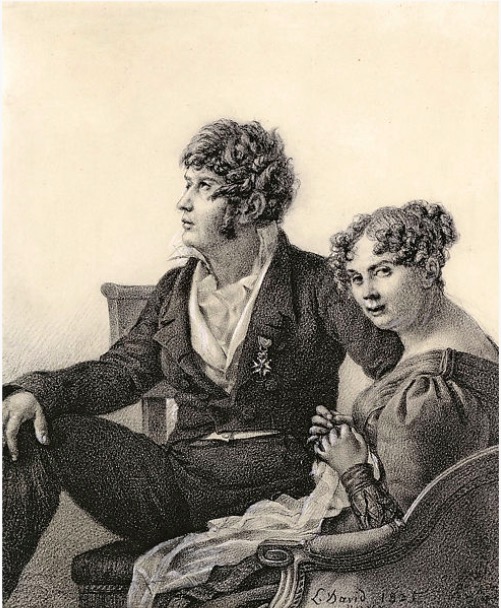

大衛,《歐仁·大衛和他的妻子安妮-特蕾莎》,1825

注:展覽持續至5月15日,本文編譯自紐約大都會藝術博物館網站、《紐約太陽報》、《紐約時報》,本文圖片就來自于紐約大都會藝術博物館。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司