- +1

張建華評《娜塔莎之舞》︱俄羅斯文化的婆娑麗影

“娜塔莎之舞”:從兩個俄羅斯到蘇維埃文化

奧蘭多·費吉斯(Orlando Figes)的《耳語者》之所以獲得廣泛的社會反響,其書名無疑發揮了不可或缺的作用。Whisperers(俄文Шепчущий)意為“竊竊私語的人”,語出自美國恐怖和奇幻小說作家洛夫克拉夫特(H. P. Lovecraft)1930年完成的科幻小說《暗夜耳語》(The Whisperer in Darkness)。費吉斯的《寄給我你的問候:一個愛情與求生的真實故事》,書名來自俄國和蘇聯著名女詩人阿赫瑪托娃1946年創作的著名詩篇《在夢里》(Во Сне)的英譯版In Dream。而這本《娜塔莎之舞:俄國文化史》(Dance of Natasha)的書名同樣典出托爾斯泰《戰爭與和平》的經典片斷。

“娜塔莎”(Natasha/ Наташа),一個清麗的俄國姑娘的名字,與另一個中國人熟悉的名字“卡秋莎”(katyusha/ Катюша)一樣,是極為流行的俄國/蘇聯女性的名字,在十九世紀的俄國文學和二十世紀的蘇聯文學中十分常見。“娜塔莎”是源自拉丁語的“娜塔利亞”(Natalia/Наталия)的愛稱,意為“誕生”;“卡秋莎”是源自希臘語的“葉卡捷琳娜”(Catherine/ Екатерина)的愛稱,意為“純潔”。

《戰爭與和平》中,娜塔莎是一個靈魂人物。她出身名門,深受歐洲古典貴族教育,在接受戰爭洗禮之后,逐漸成熟。她是托爾斯泰道德理想和“新人”的化身。費吉斯在《娜塔莎之舞》中解釋說:“我的目的,是要通過與托爾斯泰展示娜塔莎之舞同樣的方式來探索俄羅斯文化,將其視為一系列的特殊經歷或具創造性的社會活動,能以許多不同方式展現和理解。”

在彼得大帝以“野蠻”方式治理俄國的“野蠻”,試圖強行將俄國這艘航船拖上“歐化”軌道之前,在俄國盛行的是“多神教+拜占庭+蒙古-韃靼文化”。蒙古-韃靼人長達兩個多世紀的東方式統治與彼得大帝的歐化改革形成了巨大的反差。未來的“斯拉夫派”和“西方派”之爭,以及二十世紀初產生的“歐亞主義派”思潮即源于彼得大帝改革,或者準確地說,源于社會分裂狀態下的“本土”俄羅斯和“文明”俄羅斯之分。“本土”俄羅斯是民族化的模式:集體主義、社會公正、平等主義、反私有制觀念在這里發揮著支配作用。其文化形象是圣像、木版畫、文獻古籍、圣訓錄、宗教教化作品、民歌、壯士歌、民族儀式等。俄國基層組織村社的成員的通用語言是民族語言——俄語。“文明”俄羅斯是歐化的模式,是彼得大帝苦心打造的理想國,主要存在于貴族階層和上流社會,它的文化形象是莊園、沙龍、大跳舞會、鼻煙、意大利歌劇,其通用語言是舶來品——法語或德語。

兩個俄羅斯對抗的結果是,一個國家里分化出了擁有完全不同的價值觀和理想的兩個社會,進而導致俄羅斯社會分裂的悲劇。因此,當含著金鑰匙出生、在貴族教育環境中長大的“娜塔莎” 偶然在“農民大叔”的林中小屋里翩翩起舞,“突然發覺自己的身上流著農民的血液”,俄羅斯文化、身份認同的百年創傷一下子就撕開了。恰達耶夫在《哲學書簡》(философские письма)里感嘆:“我們不屬于西方,也不屬于東方。我們既無西方的傳統,也無東方的傳統。我們似乎置身于時間之外……”類似地,在《娜塔莎之舞》里費吉斯也指出:“歐化了的俄羅斯人有著分裂的人格。他的思維一分為二。表面上,他有意識地按照約定俗成的歐洲慣習生活;然而他的內心又為俄羅斯的風俗和情感所影響。”

俄國哲學家別爾嘉耶夫認為日耳曼是男人的民族,俄羅斯只能是女人的民族。然而,更有學者稱俄羅斯是一個性格剛烈的民族,尚武、善戰、擴張是它藏在骨子里的東西。費吉斯用較大的篇幅描寫了1825年十二月黨人起義事件,贊頌了十二月黨人背后的無名英雄——他們的妻子。沙皇尼古拉一世命令這些同樣出身貴族的十二月黨人妻子與“罪犯丈夫”斷絕關系,為此還專門修改了不準貴族離婚的法律。出人意料的是,絕大多數十二月黨人的妻子堅決要求隨同丈夫一起流放西伯利亞。惱羞成怒的沙皇下令凡決定跟隨丈夫流放的妻子,將不得攜帶子女,永世不得返回家鄉,永久取消貴族身份與特權。1887年,有位記者找到十二月黨人妻子中最后辭世的達夫多娃時,她僅輕聲說:“詩人把我們贊頌成女英雄。我們哪是什么女英雄,我們只是去找我們的丈夫罷了……”

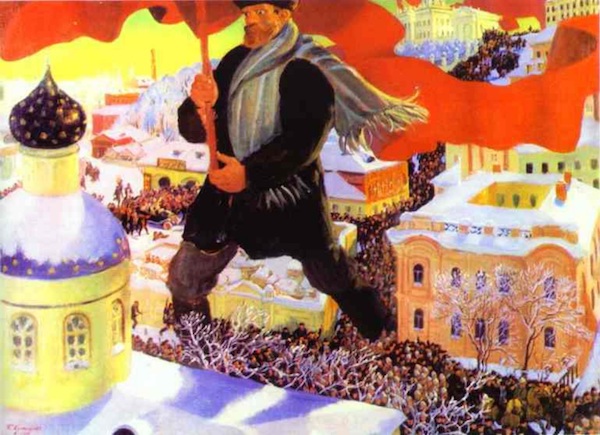

歷史的時鐘在1917年11月7日(俄歷10月25日)敲響,但“娜塔莎之舞”并沒有止步,盡管這位舊時代的貴族小姐需要花大力氣在新時代找到自己的位置,盡管新政權致力建立的新文化與舊文化產生了些許政治與時空的錯位。

與其稱十月革命為疾風暴雨式的政治革命和社會革命,不如將其視為長時段的思想革命和文化革命,因為與舊制度的政治決裂往往形式劇烈而過程簡捷,而與舊文化的決裂乃至新文化的建構,雖然波瀾不驚,但背后卻渦流暗結且過程復雜。建立一種既不同于歷史上以貴族精英文化為核心的俄羅斯文化,又不同于泛濫于世的資產階級文化的全新文化,是年輕的蘇維埃政權的歷史使命。因此,在十月革命勝利的第三天,人民委員會就建立了教育人民委員部。列寧在晚年的政治遺囑中特別強調:“從前我們是把重心放在而且也應該放在政治斗爭、革命、奪取政權等方面,而現在重心改變了,轉到和平的‘文化’組織工作上去了”,“只要實現了這個文化革命,我們的國家就能成為完全社會主義的國家了”。

“蘇維埃文化”是政治型的國家文化,而非歷史型的民族文化,因為“蘇維埃人”、“蘇維埃社會”和“蘇維埃國家”本身就是政治概念,而非歷史上通用的民族概念。“蘇維埃文化”是較短時間形成的、主觀的動員型文化,而非長時期漸進形成的、客觀的進化型文化,它是蘇維埃政權自上而下的行政動員,以及蘇聯人民自下而上的主動響應與主動創造的雙向作用而形成的。“蘇維埃文化”是大眾型文化,而非精英型文化,因為此種文化的創造者是廣大的蘇聯人民,而非僅限于少數政治精英和知識精英。不過,費吉斯也在本書中寫道:“在塑造蘇維埃新人的過程中,藝術家也起到核心的作用。是斯大林在1932年首次使用了這個著名的短語,把藝術家稱為‘人類靈魂的工程師’。”因此,舊知識分子的改造與新知識分子——蘇維埃知識分子的塑造即是“文化革命”和“蘇維埃文化”建設的重要內容。

在冷戰時代和反共文化背景下成長起來的費吉斯并沒有否定“蘇維埃文化”或者將其污名化,而是以歷史學家的史德與史識將“蘇維埃文化”視為俄國文化史的重要組成部分,并用了較多的篇幅敘述其在文學、戲劇、建筑、音樂、電影等文化領域的巨大成就,以及“娜塔莎們”在跨入新時代后經歷的痛苦與歡樂。費吉斯將其稱為“透過蘇維埃梭鏡看俄羅斯”。

俄國文化史的復興:在二十世紀末

文化史作為歷史學的一個重要領域和敘史體例,曾是俄國史學的重要組成部分。帝俄時代的著名史學家兼政治家米留科夫(П. Н. Милюков,1859-1943)著有兩卷本《俄國文化史綱》(Очерки по истории русской культуры)。但在十月革命后,在蘇維埃政權的“宏大革命敘事”的背景下,以革命情懷和大眾文化為本質的新文化,取代了原來以精英意識和貴族文化為本質的舊文化:文化史在蘇聯史學體系下也漸漸式微,其地位被政治史和經濟史取代。

1993年初,蘇聯解體尚未完全落幕之時,美國政治學家和歷史學家亨廷頓在美國《外交》雜志發表了《文明的沖突》一文,毫不客氣地將俄羅斯民族、國家和文化列為“頑劣”之列,從而使俄羅斯學術界連發余震,極大地提升了對“文化”、“文明”和“文明史觀”的關注。亨廷頓于1995年應邀到俄羅斯學術訪問,在莫斯科國際關系學院、俄羅斯科學院等機構發表演講和辯論。法國學者拉呂埃勒(Marlène Laruelle)評論道:“盡管教科書的作者們未必贊同亨廷頓提出的世界未來沖突論的觀點,但他們都認同這樣一個觀念,即兩極化之后的世界只有通過‘文明論’的圖解才能解釋:西方文化區或曰‘大西洋主義’文化區與‘斯拉夫-東正教’空間相對峙,而‘穆斯林世界’將不得不在與西方或者俄羅斯結盟間做出選擇。”

在這樣如此現實和緊迫的背景下,古老的文化史在俄羅斯復興,并且還產生了一個新興學科:文化學(культурология)。

在史學研究領域,文化史成為當代俄羅斯史學最引人注目的一個亮點。大學里普遍地設立俄國文化史教研室,開設不同時期的俄國文化史課程。出版了一系列俄羅斯文化與文明史的著作。研究領域涉及了許多全新的或從前較少涉及的內容,如貴族莊園史、知識分子思想史、風俗史、貴族生活史、決斗史、首都和外省文化史、婚俗史、農民史、商人史、政治文化史、性別史、城市生活史等。此外,許多大學的哲學系、社會學系、政治學系紛紛設立文化學教學和研究機構,并且出現了眾多的原馬克思主義哲學教研室“變身”為“文化學教研室”的突出現象。

值得一提的是,在俄羅斯學術界和俄羅斯聯邦政府有重點和有選擇地翻譯和介紹歐美學者關于俄羅斯文化與俄國文化史的研究的同時,幾乎奧蘭多·費吉斯每部著作的出版后都受到俄羅斯社會的關注。

費吉斯的毀與譽:歷史乎?文學乎?

奧蘭多·費吉斯實在是一個備受爭議和特立獨行的職業歷史學家。

在費吉斯的個人主頁(www.orlandofiges.com)上,羅列了他的全部著作及檔案文獻,供讀者無償或有償閱讀、使用。他的自我介紹欄目中寫道:“奧蘭多·費吉斯是倫敦大學伯貝克(Birkbeck)學院歷史學教授,1959年生于倫敦。他以‘雙星第一’(Double-Starred First)的成績畢業于劍橋大學圣三一學院。1984年至1999年,任劍橋大學圣三一學院的歷史學講師。”

在英國這個史學大國里,費吉斯雖然資歷尚淺,但與史學前輩和同輩相比,他身上又體現了非常明顯的專業傾向和敘史風格。與絕大多數英國史學家不同,費吉斯的學術興趣專注在俄國(蘇聯),并以俄國史和蘇聯史的研究為專守志業。而他的研究領域在時間斷限上,橫跨了俄羅斯帝國、蘇聯與當代俄羅斯三個歷史時期;在研究內容方面,不僅關注俄國(蘇聯)歷史,同時兼及俄國(蘇聯)文化、文學、藝術、民族、社會等諸多方面;在敘史方式上,他的歷史著作具有極強的文學性,因而收獲了廣泛的讀者群體和社會影響,但也因此而招致來自歷史學界同行的批評和非議。

比如令他獲得國際聲譽的《耳語者》,雖然在歐美獲得了眾多獎項,但也引來了一片批評之聲。美國老資格蘇聯問題專家、《布哈林政治傳記》(Bukharin and the Bolshevik Revolution: A Political Biography)的作者斯蒂芬·F. 科恩(Stephen F. Cohen)認真地將書中引用的俄文原始檔案與“紀念協會”的檔案加以對照,認為《耳語者》中使用的文獻資料存在著“令人吃驚”的錯誤。其他批評者則認為《耳語者》的敘述過于文學化,內容方面過于追求情節化,許多文學化描寫讓專業讀者對史實的真實性產生了懷疑。

無獨有偶,《娜塔莎之舞》出版后同樣獲得了極高的國際反響,但對該書的批評之聲也隨之響起。劍橋大學教授蕾切爾·波隆斯基(Rachel Polonsky)在《泰晤士報文學增刊》上撰文,除對書中征引資料的來源提出疑問之外,也對該書的寫作風格提出了疑義:《娜塔莎之舞》究竟是史著還是小說?究竟是史實還是虛構?另一位重量級的美國歷史學家賓尼恩(T. J. Binyon)也對《娜塔莎之舞》提出了嚴厲的批評:“書中俯拾即是的史實錯誤比瓦隆布羅薩秋天的落葉還要多。”

于是,一個驚人的現象呼之欲出:費吉斯的敘史方式——史學與文學結合恰好成了他的最大優點和最大缺點。他幾乎每本著作都獲得了極其廣泛的社會反響,甚至還收獲了來自文學領域的褒獎,這正是由于它們的可讀性和文學性。而來自歐美史學界同行的激烈批評和屢屢聲討,指責的也正是他著作的資料真實性和歷史寫作的文學性。

費吉斯的敘史風格在一定程度上受到他母親——英國著名女性主義作家埃娃·于爾根·費吉斯(Eva Unger Figes)的影響。埃娃的創作風格便是歷史寫實和非虛構化,她的第一部小說《界線》(Equinox)就是根據自己的猶太家族在納粹德國時代在柏林的恐怖生活史,以及她本人隨家族于1939年移居英國之后的個人情感史而創作的。她描寫了一個從納粹德國移居英國的猶太人馬丁,在童年時代來到了倫敦,但直至成年后仍感覺自己與英國格格不入,繼而,他與英國妻子、不得意的詩人和編輯伊麗莎白的夫妻生活也變得紛亂不堪,最后不得不開始漫長的離婚歷程。

此外,費吉斯在大學讀書,以及隨后成為職業歷史學家的年代,恰好是由美國歷史學家于二十世紀七十年代發起并主導的“語言與文化學轉向”的時代。盡管從此國際史學的主陣地就由歐洲轉向美國,但英國仍然以其老牌史學帝國之余勇,在冠之以新文化史、新思想史、新社會史的新史學領域分得一席重要之地。這種新的歷史學潮流不可能不對初出茅廬、雄心勃勃的史學家費吉斯產生深刻的影響。

還有更為重要的一點不能忽視,那就是俄國文化本身的特質。自十九世紀初,“俄羅斯詩歌的太陽”普希金與萊蒙托夫、果戈理等人開創了俄國文化的“黃金時代”,到十九世紀末二十世紀初由偉大作家陀斯妥耶夫斯基、托爾斯泰與“俄羅斯詩歌的月亮”阿赫瑪托娜等人開創了俄國文化的“白銀時代”。在一個多世紀里,培育了俄國文化的絢麗之花,也養育了俄國文化的特質——文學中心主義。

俄國曾是偏安于歐洲一隅的窮鄉僻壤,知識分子和政治精英出世甚晚,但負有強烈的使命感——無論是批評家、史學家,抑或是小說家、詩人、藝術家皆是如此。在十二月黨人起義的震撼下,沙皇政府強化了國家機器對思想文化的控制,導致進步人士自由表達思想和愿望的公共空間的喪失。于是,他們寓情于詩畫,寄志于小說,以春秋筆法隱晦曲婉地表達自己的政治理想和思想,通過“多余的人”、“懺悔的貴族”、“奧勃洛莫夫性格”、“新人”、“舊人”、“美婦人”、“潑留希金”等一系列文學形象抨擊時政,呼喚新時代。每一部文學作品,每一幕戲劇,每一幅繪畫,每一曲音樂的背后都蘊含了豐富的政治、哲學、宗教和社會批評的元素,所有的新思想都是通過“文學”這個“中心樞紐”展現的。

專注于十九到二十世紀俄國文化史研究的費吉斯不能不受此“文學中心主義”的影響,因此在自己的史學著作中更多地采用了“新文化史”和“新思想史”主張的“語境”、“修辭”、“隱喻”和“反諷”,他的史著帶有了傳統史學中并不常見的“虛構”和“想象”等文學色彩。在這一點上,費吉斯不僅順應了國際史學發展趨勢,體現了俄國文化的“文學中心主義”特質,而且大大地強化了其史學著作的大眾閱讀性,完成了從專業史學向公共史學的轉化。

在《戰爭與和平》里,貴族小姐娜塔莎在“農民大叔”的小木屋里,伴著大叔演奏的巴拉萊卡琴聲和灰眼睛的阿尼西婭輕聲唱起的民歌《在大街上》,突然忘記了身份,放下了矜持,“雙手叉腰,動了動肩膀”,愉快地聞歌起舞了。在《娜塔莎之舞》中,“娜塔莎們”將在何種樂曲或民歌中翩翩起舞呢?我愿選擇俄國最著名的一首民歌《卡林卡》(Калинка,又譯《雪球花》):它歷經帝俄——蘇聯——俄羅斯三個時代,而沒有被歷史和政治湮滅。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司