- +1

如果更貴的交通方式可以減排,你愿意為此買單嗎

城市交通是碳排放持續(xù)增加且增速最快的部分。在全球范圍內(nèi),交通碳排放量約占能源相關(guān)碳排放量的四分之一。

國際運輸論壇預(yù)測,如果不加控制,預(yù)計到 2050年交通部門碳排放將增長60%。

居民是城市交通碳排放的踐行主體和基本單元,其交通決策與城市碳減排目標(biāo)息息相關(guān)。

為了緩解氣候變化,交通部門推行了一系列減排措施,包括大幅提高電動汽車市場占比,設(shè)定更為嚴格的燃油車管理辦法,研發(fā)更清潔的航空燃料等等。

綠色出行往往意味著更多的時間,精力,金錢花費,或是更嚴格的管制措施。而是否選擇綠色出行,是居民在外部環(huán)境的作用下,根據(jù)其出行意愿所做出的綜合性選擇。

相關(guān)研究表明,盡管低碳交通的觀念為人們所接受和認同,但其交通行為卻沒有發(fā)生實質(zhì)性的變化。

最近國際航空運輸協(xié)會負責(zé)人Willie Walsh表示,盡管可持續(xù)航空燃料成本更高,但消費者將愿意支付。

航空作為交通領(lǐng)域的碳排放巨頭,世界自然基金會將其描述為“推動全球氣候變化的溫室氣體排放增長最快的來源之一”。世界自然基金會還表示,航空旅行是“目前個人出行碳強度最高的活動”。

可持續(xù)航空燃料(SAF)是解決航空領(lǐng)域碳排過大的最好方式之一。盡管歐盟航空安全局表示,可持續(xù)航空燃料“沒有一個國際公認的定義”,但總體思路是它可以用來減少飛機的排放。由于其價格過高,消費者需要在選擇該燃料的飛機時支付更高昂的成本。

航空公司未來已經(jīng)訂購了140億升SAF。在成本問題上,Walsh表示這將轉(zhuǎn)嫁給旅行的公眾。“最終,消費者將不得不為此付出代價。”

但是在綠色航空燃料還未普及的初期,作為消費者的你我他,真的會愿意選擇使用價格更高的航空燃料作為交通工具嗎?或許有著強烈環(huán)保觀念的人們會存在“心有余而力不足”的感受,由于價格過高寧愿選擇更便宜的出行方式。

消費者是否選擇可持續(xù)航空燃料來減少碳排放,一般要經(jīng)歷“想”和“做”兩個階段。“強意愿,弱行為”常常發(fā)生。背后的原因主要是人們的行為與意愿往往會因為諸多原因而產(chǎn)生“分歧”。

針對這種偏離,早在1991年,美國馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校心理學(xué)系教授Icek Ajzen就提出計劃行為理論:人自身意愿并不是促使人進行某些行為的唯一原因,人的行為是處在一定的控制之下的。

計劃行為理論表明,行為主要由意愿決定,而意愿則受到態(tài)度、主觀規(guī)范和感知行為控制三方面因素影響。

根據(jù)計劃行為理論,行為主要由意愿(即行為信念)決定,而意愿則受到態(tài)度、主觀規(guī)范和感知行為控制三方面因素影響。

行為態(tài)度即實施某種行為的主體預(yù)先對后果進行分析,評價這一后果對于主體自身會產(chǎn)生什么樣的影響,包括正面影響的分析以及負面影響的分析;例如對支付高額可持續(xù)航空燃料贊成或反對的態(tài)度取向。

主觀規(guī)范即實施某種行為的主體分析這一行為實施的條件,通過對各方面的綜合考慮,從自身角度出發(fā),評價主體面臨的社會壓力如何;例如居民的選擇低碳交通行為受到低碳政策和社會規(guī)制的影響,可以表征為主觀規(guī)范。

三是感知行為控制。即實施某行為的主體判斷這一行為發(fā)生之后,自身對于這一行為的發(fā)展是否具有可以進行有效控制的能力。即居民的低碳交通行為還會受到交通條件(如是否保有私家車等)和交通成本(如時間、貨幣、舒適性等)等因素的制約,在此制約下,居民所感知到實施低碳交通的可行度為感知行為控制。

當(dāng)個體感知到低碳交通方式經(jīng)濟、可行,且得到社會的認同時,就會產(chǎn)生以該方式出行的意愿,并積極踐行。

同時,低碳交通行為通常需要居民個人承擔(dān)更高的非貨幣成本(如時間和舒適性),這意味著即使有較強的意愿,也會由于相關(guān)因素制約而難以促成人們的低碳意愿。

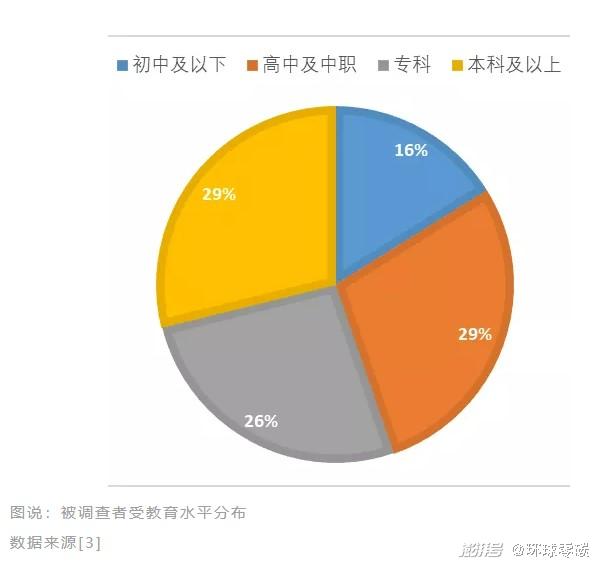

山東財經(jīng)大學(xué)低碳交通項目組對濟南市居民日常交通行為進行研究,發(fā)現(xiàn)受訪者的受教育程度越高,越不容易出現(xiàn)綠色出行行為與意愿的背離。

相關(guān)被調(diào)查者中29%學(xué)歷為本科及以上,并且樣本總體有近60%表示自己會在日常出行中優(yōu)先使用低碳交通工具。

這主要是由于綠色出行作為一種新興出行方式在環(huán)境保護方面扮演著重要角色,受教育程度高的居民一方面對綠色出行方式有較高的認可度,另一方面由于長時間的知識積累,環(huán)境保護意識增強,更傾向于接受綠色出行。

在另一份關(guān)于西安市民對綠色出行看法的調(diào)查中,70.9%的受訪者認為選擇綠色出行能帶來一定程度上的經(jīng)濟節(jié)省。比如出行多采用公共交通工具而非私家車,或是購買電動車。

該調(diào)研發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟成本變量會加劇居民綠色出行行為與意愿的背離。由于居民作為理性經(jīng)濟人,當(dāng)其意識到綠色出行能夠帶來經(jīng)濟成本的節(jié)約時,為了降低出行成本,才會更傾向于選擇綠色出行行為。

這也表明,即使有較強的環(huán)保意愿,人們?nèi)詴a(chǎn)生想法與做法產(chǎn)生偏差,在SAF的普及初期,可能居民并不愿為了減碳而買單。

76.43%的西安市民受訪者表示,完善的公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),會更傾向于選擇綠色出行。隨著公共交通基礎(chǔ)設(shè)施配套程度的提高,居民綠色出行行為與意愿悖離的可能性顯著降低。具體而言,更便利的公交意味著更高的運營和組織效率,其增加了居民對公共交通的使用。

研究居民低碳交通意愿與行為的一致性有利于深入了解居民交通的決策機制,引導(dǎo)居民交通行為向低碳轉(zhuǎn)化。

因此,要提高居民綠色出行行為與意愿的一致性,首先要提高居民的環(huán)境保護意識,提升其綠色出行意愿,而這種意愿的培養(yǎng)更多源于居民的認知和心理層面的因素。

地方政府及相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)從認知、心理、態(tài)度乃至意識形態(tài)入手,加大對綠色出行的宣傳和教育,鼓勵人們將公共交通出行作為出行首選,使得綠色出行行為成為一種自愿和自覺地行為。

所以,你認同綠色出行能帶來一定的經(jīng)濟節(jié)省,并為此買單嗎?

--------

參考資料:

[1]毛翠云,楊娜.基于計劃行為理論的工作重塑行為影響因素的綜合模型[J].中國集體經(jīng)濟,2020(34):95-97.

[2]https://www.cnbc.com/2022/02/11/sustainable-aviation-fuel-costs-more-but-consumers-willing-to-pay-iata.html

[3]袁玉娟,劉清春,周平,李敏.城市居民低碳交通意愿與行為一致性研究[J].城市問題,2021(08):93-102.DOI:10.13239/j.bjsshkxy.cswt.210810.

[4]蔡潔,劉煒,馬舒悅.西安市居民綠色出行行為與意愿悖離研究[J].干旱區(qū)資源與環(huán)境,2021,35(11):31-37.DOI:10.13448/j.cnki.jalre.2021.294.

--------

關(guān)于我們:

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司