- +1

手繪椅“變身”現實椅:奉賢街區里的快樂上學路

元宵過后,開學日近。上海奉賢奉浦街道韓村路上,孩子們奇思妙想的手繪椅子圖片“變身”街邊的近百把椅子,配合情景墻繪,為奉浦孩子們打造出一條“快樂上學路”。

近年來,社區更新是城市發展中的熱詞。過去很長時間,不少更新案例使得老舊社區再次煥發活力,不一樣的是此次微更新的所在地是一處相對略新的區域,更多面對的是孩子,以及其背后帶來的家庭歸屬感覺。

奉賢,位于上海南部。其名來自2500多年前,孔子弟子言偃來此地游歷講學,故取奉先賢之意為名。清雍正四年(1726年)置奉賢縣,相比奉賢千年的歷史,奉浦街道則是一個新的地名,被評為“奉賢最美街區”的韓村路與奉浦大道平行,沿途多是居民小區,并緊挨著多所學校,街邊餐飲店和特色小店,是周邊居民和學生日常途經的、生活化的馬路。

同濟大學設計創意學院造物實驗室、建筑與城市規劃學院、奉浦街道辦事處與社會力量(四葉草堂)共同打造的“快樂上學路”就位于韓村路上。據奉浦街道辦事處主任李曉芬介紹,奉賢新城的大量產業人口居住在奉浦,他們的孩子們大部分在韓村路上學,“快樂上學路”可以零距離服務新城居民的孩子們,鏈接親子校園、社區、城市和產業關系。

近百把椅子如何來到此地?

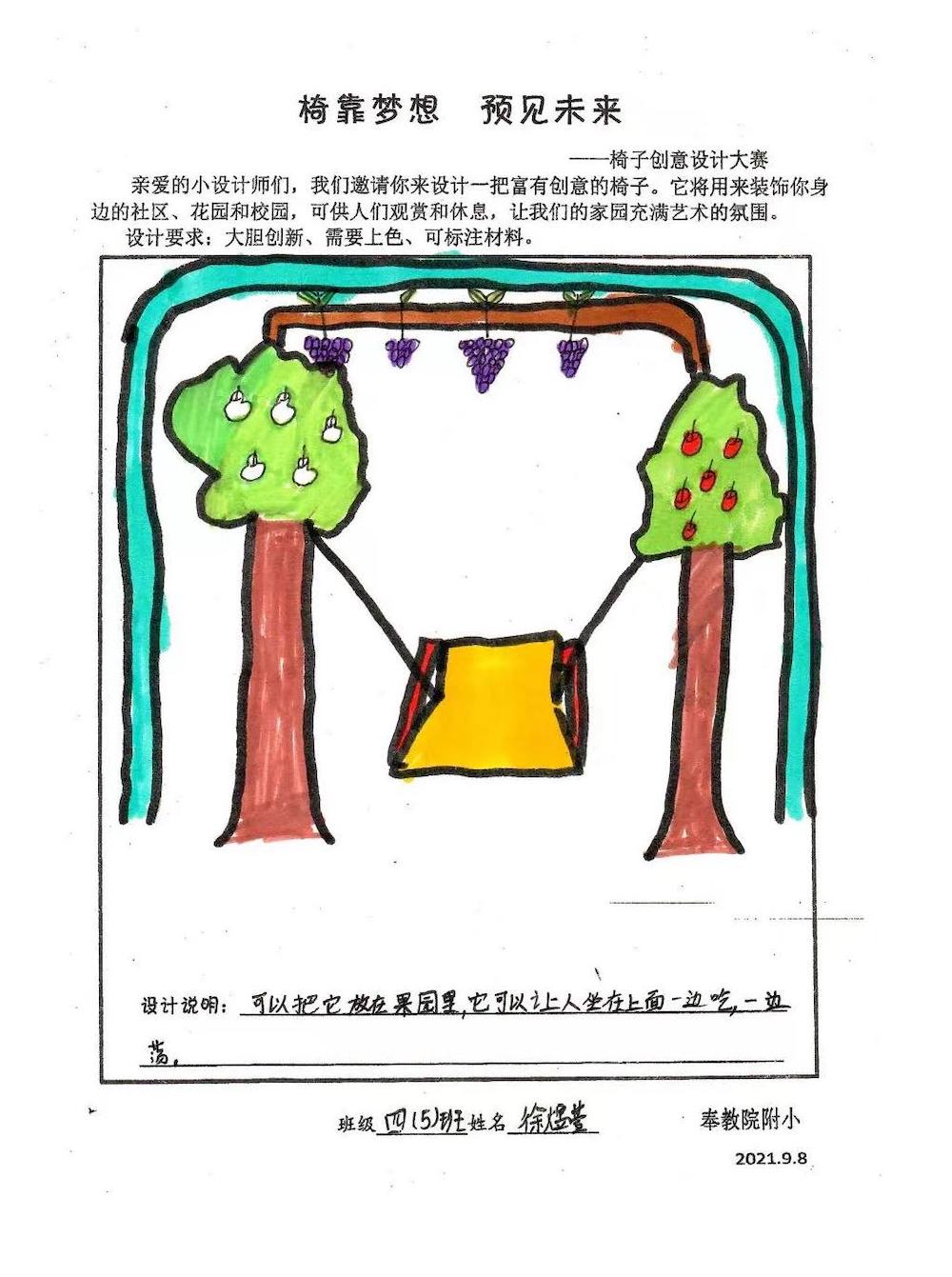

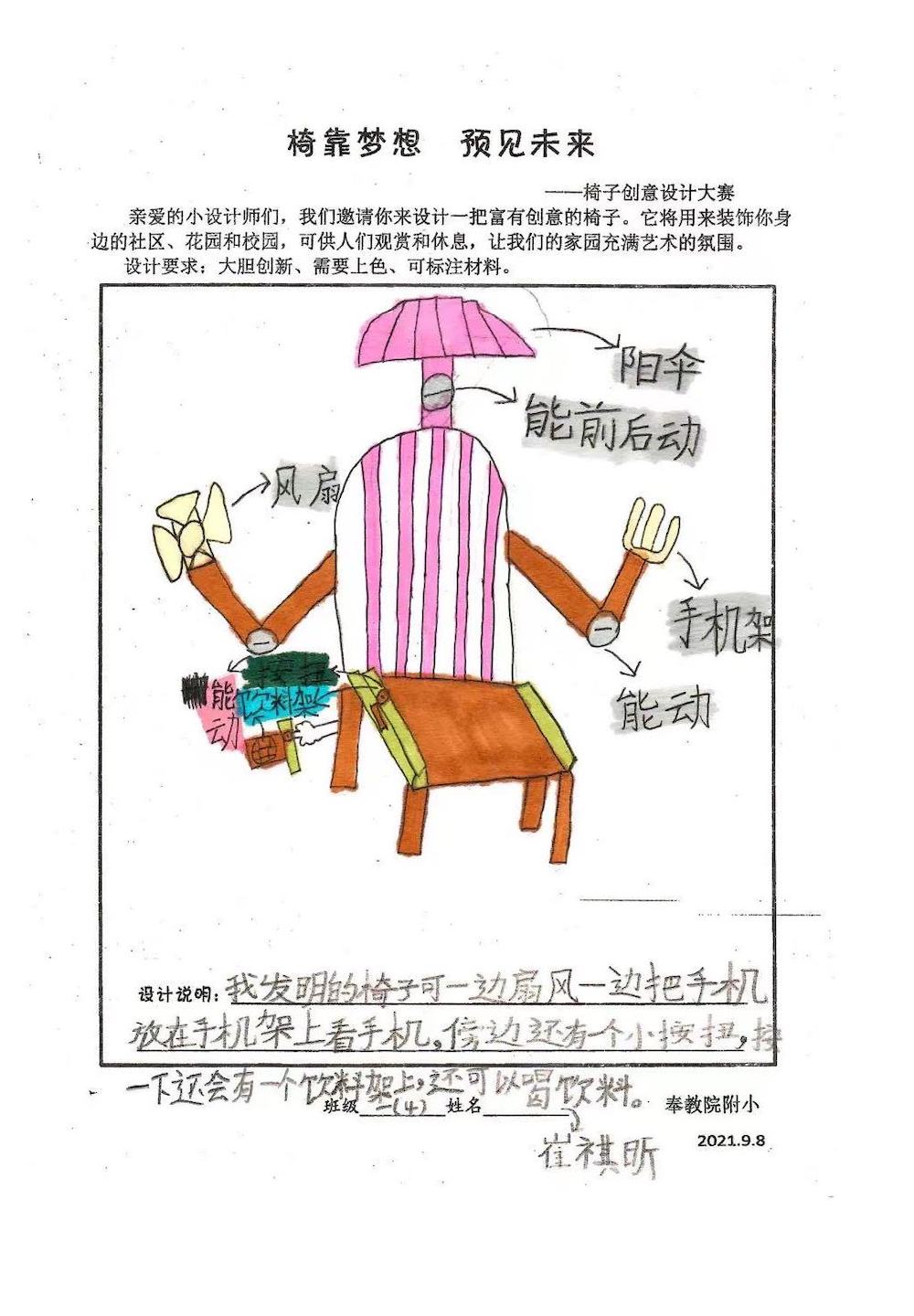

“快樂上學路”上,最為突出的標識是各種形態、帶著天馬星空想象力的椅子。這些椅子源自2021年世界城市日(10月31日)的百椅藝術展。當時展出了奉浦幾百名兒童繪制的座椅暢想圖,這些椅子或科幻風,或風趣幽默,或融入社區環境,表達了孩子們對未來社區椅子公園的暢想。同時,奉浦街道邀請在校學生、建筑工人、外賣小哥等加入到椅子設計中,并聯合同濟大學設計創意學院等專業團隊,開展了百椅藝術展系列活動。

2021年世界城市日,奉浦百椅藝術展

2021年世界城市日,奉浦百椅藝術展

此后幾個月,策展團隊深入社區、進入小學舉辦設計工作坊,收集到了來自奉浦社區的幾百個孩子充滿童趣的創意。同濟大學設計創意學院的學生設計師們幫助深化他們的想法,設計細節和制作工藝,并通過社會資助實現落地社區。

小朋友繪制的座椅暢想圖

小朋友繪制的座椅暢想圖

小朋友繪制的座椅暢想圖

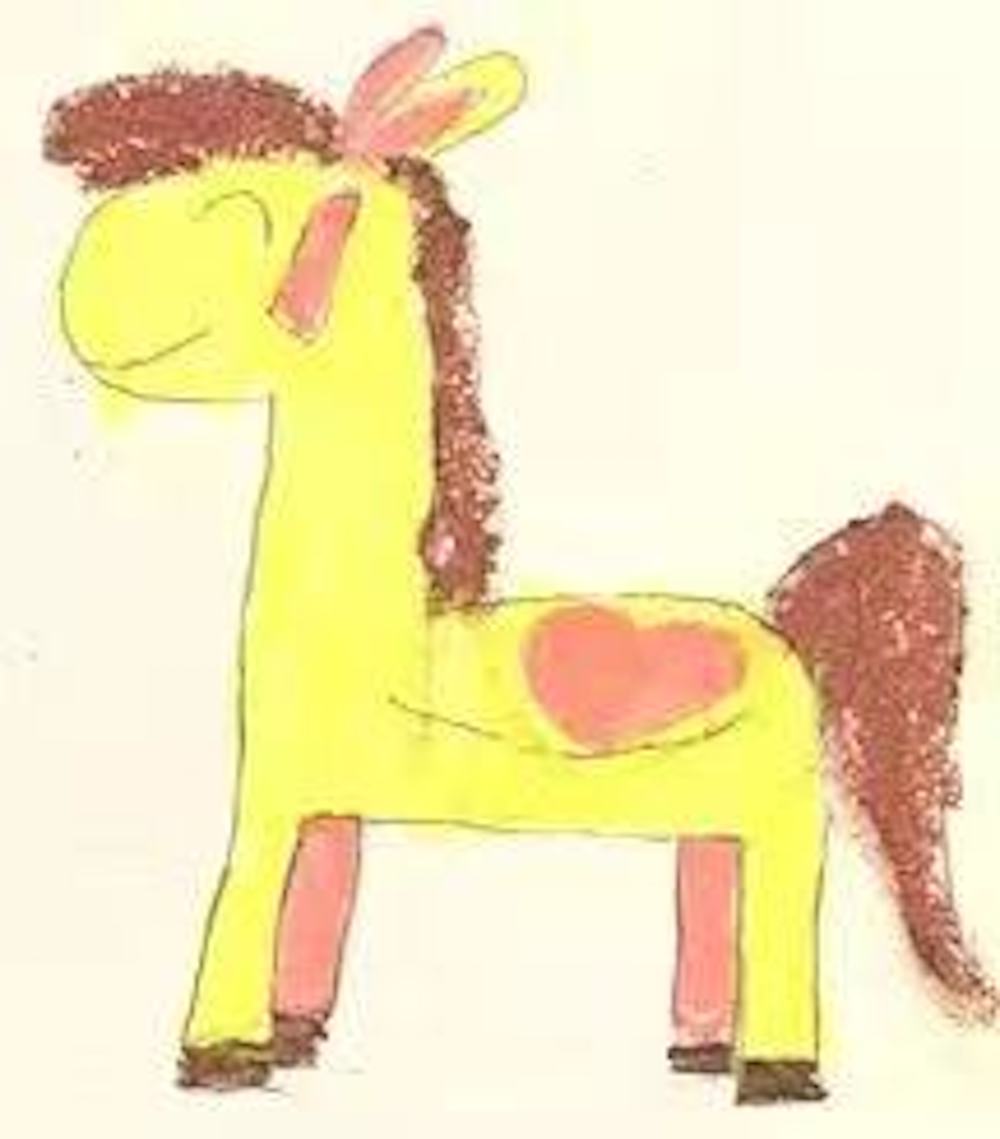

開學伊始,路過的小朋友和家長被這片新的風景吸引,駐足欣賞、坐下感受。其中,肖塘小學學生慈怡夢以蛋為原型,設計了高低不同的蛋形椅子,這些椅子從地面凸出,表達夢想的孵化過程;小馬椅的設計者是奉教院附小的學生胡佑騏,他將“騎馬上學”的夢想寄予在“小馬椅”中。同濟大學創意學院博士張丁偉與社區共創為其配上的墻繪也借鑒孩子的兒童記憶元素,以游樂園的場景展開。旋轉木馬、兒童滑梯、摩天輪、馬戲團表演等畫面,引起不少共鳴。類似椅子和墻繪互相呼應的還有“月亮椅”背后的星空、“花壇椅”背后,萬物生長,以花襯畫的景象。

奉教院附小學生設計的小馬椅,以及后方游樂場墻繪

除了孩子們的創意外,同濟大學設計創意學院教授周洪濤的“生長椅”、上海工藝美院教師邢巖的“老虎玩具椅”點綴期間。據周洪濤介紹,“生長椅”雖然看起來只是一些椅子的框架結構,但它會與社區生活、植物變化、居民活動等共同“生長”。除韓村路外,“生長椅”也落地在法國瑪格薩克城堡花園、上海楊浦四平社區等,其與自然契合的生長動勢在展示社區活力和生命力量的同時,也號召更多的社會力量服務社區。

周洪濤也是此次活動的策劃人,在他看來,這是一次社區更新背景下的社會實驗,一次模式探索。與居民共創的作品,不僅成為城市空間藝術的一部分,還賦予了功能、教育與文化元素。兒童作為城市的未來和家庭的希望,其實是創意無限的,設計師和社區需要從孩子的視角重塑城市,打造兒童友好城市,使得創意和設計可達,服務社區家庭和老幼。

藝術如何有效地參與城市更新

從美術館輻射周邊的零星藝術社區項目,到2021年上海城市空間藝術季將展場從原本濱江沿線,深入到各個社區之中,從某種程度上探索了藝術如何有效地參與城市更新,并通過實踐探討藝術在激活社區、為社區賦能等方面的最新理念。在城市空間藝術季中,周洪濤擔任四平社區的策展人,在此之前他還曾主持同濟大學和四平路街道共同發起的“四平創生”行動。四平社區與奉浦社區不同,四平社區位于同濟大學附近,是老工人新村集聚地,有7成以上老公房建于上世紀五十至八十年代,公共空間環境相對老舊,設施也不適應現代生活需求。然而依托同濟知識經濟,此地的更新具有更深層的意圖是將相對老舊的社區與同濟大學校區、創業園區相連,這就需要在理念上同時滿足高密度工人社區人群的活動需求、休憩休閑的空間和創新創業的空間。

四平社區

四平社區—“詩歌單行道”上海城市藝術空間季 圖

而奉浦社區屬于奉賢新城,其空間密度并不大,但新城積聚的產業帶來了大量年輕人,然而相比產業的快速發展,此地教育資源相對不足。而韓村路一帶集中了很多中小學,“快樂上學路”便是著力服務孩子,用兒童友好的環境吸引人、留住人,以提升社區幸福感。

在周洪濤看來,一個友好的城市應該是步行友善的,行人與城市的交互界面應該是親近、溫暖而可以依靠的。無論是四平街道還是奉浦社區,公共藝術與椅子結合等功能化的策略,一方面可以滿足空間藝術提升的需求,同時給百姓帶來實惠,讓藝術展演行為結束后,社區居民可以長久受益。“藝術功能化是我微更新的方法之一,因此打造具有城市空間和文化屬性的城市家具就變成我最喜歡的一種方式。”

城市微更新的不斷拓展,也讓 “15分鐘社區生活圈”的概念日漸落地,這不僅切實提升了各類老舊社區的生活質量、解決民生問題,同時不少城市更新的產物也變成了社區更新中充滿個性的經典案例。

四平社區—兒童游樂場 上海城市藝術空間季 圖

比如同樣由同濟大學參與改造的、位于楊浦四平社區的NICE 2035更新項目也是將社區變成城市創新的源頭,引導在地居民成為社會創新力量,并由創業者、院系、企業、政府等共同匯聚資源,形成生長型的社區生態系統。NICE COMMUNE(好公社)集共享廚房、精品咖啡、展示長廊和創意辦公為一體,并包括了多個實驗室項目,其中一層的設計由孟菲斯派創始人之一安東·西比克(Aldo Cibic)完成,他的工作室也在其中。

在上海有無數個這樣的角落和一系列扎根社區的逆向創新項目。小到一個晾衣架、一件墻繪,大到社區的改造、場所的更新,再由此衍生出關于維護歷史、保留底蘊等層面的討論,以及人才引進、設計立新、創新創業等領域的拓展。無疑,世界上少有城市在此領域以如此速度發生著變化。

在城市微更新中有一些“網紅化”的趨勢,似乎用一些可供打卡的標識、加入咖啡等業態可以迅速導入年輕人群,繼而激發社區活力、重建社會關系。然而,網紅業態的簡單復制也會削弱城市生態的多樣性。城市更新不是一次性的,需要回應社區居民日常生活訴求,也需要隨社區和社群的變化而迭代。

在舊城改造和新城開發中,“上海的模式可以借鑒,不同社區需要抓住自己的特色,解決自己的問題,不僅提升物理更新,更要探索模式,引進和培養人才,讓更新可持續,有創新,也希望這條‘快樂上學路’持續生長,驚喜不斷。”周洪濤說。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司