- +1

編輯手記 | 家長講故事時不應將書面語轉換為口語

“精致的利己主義者”一詞是北大教授錢理群最先講的,原話是:“他們高智商、世俗、老到、善于表演,懂得配合,更善于利用體制達到自己的目的。”一想到“精致的利己主義者”,我的眼前就會浮現出一個人,就是央視知名主持人芮成鋼。他風光的履歷和成績想必大家都知道,他最終的下場也肯定無人不知。為什么我要提出這個話題,因為我不斷地看到和聽到在我們的孩子身上也有這種傾向。

會各種藝術技能,擅長各種運動項目,經常出國旅游,掌握不止一門外語,我們下一代的智商絕對比我們這一代要高很多。能力絕對比我們這一代要強很多。見識絕對比我們這一代要廣很多。個頭絕對比我們這一代要高很多。長相都比我們這一代要漂亮很多。但是總覺得哪里怪怪的,盡管他們言談客氣禮貌,行為得體大方,但似乎獨獨少了友善。

相信有我這種感覺的家長不在少數,我們的孩子是不是在變成少年版精致的利己主義者?而且年齡還有降低的趨勢?我們是不是太過于注重培養孩子的技能,而忽視內在品格的塑造?盡管人人都知道品格很重要、非常重要,但到了培養孩子的時候,還是不知覺會把學習作為第一要素。

中國自古就有這樣一句話:“3歲看大,7歲看老。”說的是3歲幼童的言行可預示他們成年后的性格。而到了兒童7歲的時候,他們的性格特質基本上已經定型了,基本上就難以重新塑造了。

而且,這個說法已經被現代科學證明是非常有道理的,3-7歲的孩子雖然已經進了幼兒園,但所受的教育還是以家庭教育為主,成長也是以家人的陪伴為主。而家庭是孩子性格形成的源發地,如何把握好、利用好兒童這兩個節點之間的時間段,修正不良的德行,固化優秀的品格,是養育孩子的頭等大事。等孩子上了小學,進入真正的教育體系,受同伴、老師、學校的影響越來越大,受家庭、父母的影響越來越小,那時發現孩子的問題再來糾正,費時費力,效果不好。

孩子性格的形成和家庭教育不無關系

我孩子的幼兒園班上有個小女孩特別愛擠兌人,玩耍的時候總是拉攏別人故意孤立某個老實的小孩,直到把別人弄哭才開心。后來從其他家長口中了解到,這孩子在家里也常常被父母激怒,被父母挑逗情緒,總是要鬧到很不愉快父母才輕描淡寫地安慰幾句。而且,感覺這孩子對他人充滿敵意的性格已經改不過來了,我們其他的家長只能盡量讓自己的孩子避免跟她玩。

今天早上坐地鐵的時候也發生了一件事,一對爺爺奶奶牽著三四歲的小孫子坐地鐵,小男孩一進車廂就嚷著要座位,我立刻起身,孩子一屁股坐上去,爺爺在一邊嘮叨“讓奶奶抱著你坐,奶奶站著累”,他不聽;奶奶教他給讓座的我說謝謝,他也不理。奶奶歉意地說“這孩子太沒禮貌了”,完全拿小男孩沒辦法。

這兩個孩子的情況,只要在生活中稍微留意一下,都是很常見的。這些性格缺點,放在孩子身上,大人會覺得沒什么,總認為孩子還小嘛,不懂事。但如果換成是一個成年人,總是對他人充滿敵意、自私自利、不尊重別人,問題還小嗎?

有些東西不能因為孩子小就無底線寬容,那不是愛,那是傷害。

希望通過讀故事來培養孩子的美好品格

這就是我做“童話名家暖心繪本”的初衷,盡管市面上已經有了那么多好的差的品格養成繪本,我還是認為有必要策劃一套新的,我覺得只要它內容和圖畫足夠好,只要它是充滿誠意的作品,它就必然會受到家長和孩子的喜愛,因為它講的是培養孩子美好品格、優秀內在的故事。

要賦予孩子的美好品格很多,善良、正直、誠實、大氣......然而對于3—6歲的幼兒來說,他們在生活里經常接觸的場所有限,主要是家庭(周邊)和幼兒園,接觸的人群也有限,主要是家人、同伴和老師,選擇幼兒能通過具體事件感知并體會的品格就很重要,所以“童話名家暖心繪本”所選的8個品格主題是分享、傾聽、感恩、控制情緒、樂觀、獨立、堅持、擔當,幼兒通過閱讀故事,再結合日常生活細節的感知,會更好地理解這一品格的內在特質。

“童話名家暖心繪本”(下面簡稱“暖心繪本”)最初設想請獲得冰心兒童文學獎的作家來撰寫,最好同時也有圖畫書的寫作經驗,最終敲定了陳夢敏、任小霞、許萍萍、龔房芳。她們除了獲冰心獎外,還獲過信誼圖畫書獎、臺灣兒童文學牧笛獎。其中陳夢敏更是百萬暢銷書“歪歪兔”系列的作者。創作“暖心繪本”時,她們都有一致的想法:要讓故事有趣、不說教,但同時又有一種深刻的東西在。

在表現“感恩”這個小孩子不太容易理解的主題的時候,陳夢敏設置了“芽芽兔急急忙忙地要做什么重要的事呢”這個懸念,并且從開頭貫穿到結尾,期間不斷重復芽芽兔幫助了別人,卻來不及接受別人的道謝,要急急忙忙往前趕。重復了五次后,故事的懸念的解開了,原來芽芽兔急著找的是鵜鶘先生!之前鵜鶘先生幫助芽芽兔撈回她的玩具兔子,她忘了說謝謝。可是實際情況是,芽芽兔并沒有找到鵜鶘先生,他走了。芽芽兔正傷心呢,這時,她幫助過的大伙兒都來安慰她:你幫助了我們,就是對鵜鶘先生最好的回報!確實,感恩的意義不僅僅是你幫助了我,然后我回報你;而是將別人對自己的善意記在心里并傳遞下去,去幫助更多的人。

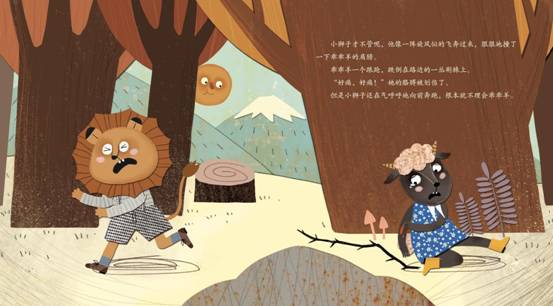

而另一本《乖乖羊的壞脾氣》是最能讓父母感同身受的一個故事:使性子的乖乖羊不聽媽媽的勸告,天涼了偏要穿薄裙子,她怒氣沖沖地跑出門,途中造成一連串“事故”。當她被同樣亂發脾氣的小獅子撞倒后,才明白自己之前的行為給別人造成多么大的傷害!

這就是講故事的最大意義:讓深奧的道理與孩子的心靈無縫連接。

家長講故事時不應將書面語轉換為口語

我一直認為,閱讀繪本是一種視聽結合的行為。豐富多彩的畫面和悅耳動聽的語言對孩子來說缺一不可。然而在實際生活中,一些父母陪伴孩子進行親子閱讀的時候,覺得繪本語言過于書面化,認為孩子不能理解,便用自己平時跟孩子對話的語言將故事改讀,甚至改得非常口語化。比如“翻過小山坡,繞過沼澤地,走進金色的麥田”,要改成“翻過小山坡,繞過爛泥地,走進金色的麥田”,又比如“河馬太太的眼睛瞪得像銅鈴”,非要說成“河馬太太的眼睛瞪得大大的”。其實,家長低估了兒童理解語言的能力,也讓孩子錯失了吸引優秀書面語的機會。優秀繪本的語言都是經過千錘百煉,簡潔而又流暢的。進行親子閱讀,家長正確的做法就是照著內容一字不漏地念,再加上適當的表情和動作。

除了講故事,其實要培養孩子的好情緒、好性格,更多的是要落實到生活中去做,至于如何把生活中發生的小事變為教育的良機,每本書后都有寫給父母的建議,供家長參考。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司