- +1

菜攤前停留超過3秒,人工智能就開始對你的消費行為產生興趣

當你在菜市場買菜時,如果有人能為你提供所有菜品的生產來源信息、物流信息,甚至能告訴你這個菜買回家怎么燒,你是不是會更放心地買單?

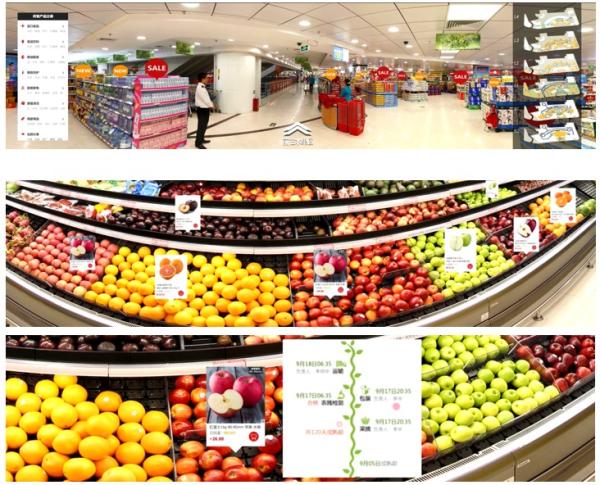

在上海,有家公司已經開始用人工智能技術實現上述的情景,更有意思的是,這家公司表示,它們還用深度學習算法,預測顧客的購買行為,從而優化商鋪的商品擺放,提高銷售。

“利用我們的技術(探針技術、刻畫技術),我們可以從顧客進入菜市場時就開始進行預測。當一名客戶在一個攤位前停留3秒鐘時,我們給定的結果是他極有可能對這家店鋪的商品感興趣。而當顧客在某個商鋪或者產品面前停留時間超過21秒時,我們給出的判斷是其極有可能觸發購買行為。”上海文鰩集團首席技術官胡鳴告訴澎湃新聞(www.kxwhcb.com)。

上海文鰩集團是中國(上海)國際技術進出口交易會(簡稱“上交會”)培養和孵化出來的企業,公司主要業務是為傳統農業、制造業、倉儲物流和商業零售業等行業提供數字化產品與服務,是業內首個全產業鏈數字化人工智能與應用平臺。

“目前公司旗下的超市已經100%實現全程數字化追溯,其中有30%商品采用了可視化追溯體系,并帶動了8%的人流提升。” 上海文鰩集團CEO仲凱韜在近日的媒體探營上交會企業活動上表示。

用手機實時監測蔬菜的生產情況

具體來說,消費者可以通過手機應用軟件,找到要買的蔬菜在超市的具體位置,還可以通過視頻看到蔬菜的生長環境、采摘情況、檢測報告等信息。

據文鰩集團介紹,上述功能首先利用了物聯網傳感器技術,即在蔬菜生產的源頭——種植農場加入各類傳感器。這些監測施肥情況、溫度、雨水量等信息的傳感器和360度的全景攝像頭,可以實時給計算后臺傳回數據。

其次,整個后臺系統中植入了人工智能算法,使得農業原產地產品做到產銷供需的實時計算與排產、產品質量的把控,以及產品成熟期與倉儲物流運輸時間的智能化匹配。這樣做的好處是統籌生產和供需,許多農場可以根據消費需求大小來選擇種植周期和品種,減少農產品生產過剩賣不出或者缺貨的情況。另外,這也能減少生鮮產品在物流和銷售渠道上所耽誤的時間。

最后,到了消費端,利用上游生產的數據和下游超市、商場的數據,文鰩集團可以進行大數據分析、匹配,提高商場、菜市場的服務水平。

據了解,目前,文鰩集團在廣東、安徽、四川等7個省進行了全產業鏈的應用,擁有超過2700家的線下門店。通過消費終端的大數據,根據消費者的需求來引導農戶的種植,實現產銷對接。如果遇到新品種的蔬菜,農戶也不必擔心,在系統內部的“農業智慧庫”里,有蔬菜種植方法、要求以及病蟲害的預防信息等,可以指導農戶種植。

用深度學習算法預測消費行為

除了在其他省份推進自己的業務外,仲凱韜透露,今年集團將重點開拓上海、廣西、江西等區域的產業應用,并希望在上海打造100家標準化菜市場。

根據該集團對“標準化菜市場”的定義,就是首次引入探針技術和人流刻畫技術,通過對整個菜市場的人流量分析,向菜場管理方提供租金結構優化方案,同時,還可以對每一個攤販進行指導。

例如,根據顧客在某一攤位逗留時間的長短,判斷出顧客有無購物意向,菜市場可以以此決定攤位租金高低和設計購物路線。同時根據對這些數據的分析,攤販可以知道每種蔬菜的受歡迎程度,從而優化蔬菜的擺放,提升銷售。

“我們現在的研發有部分是基于機器學習開發平臺,例如谷歌的TensorFlow(編注:谷歌開源的機器學習平臺)來做的。我們所做的工作主要是對產品進行標簽化,現在已經做到對上千種產品進行貼標簽。數據量還在增加,但現在我們需要解決的問題還有帶寬的限制。”胡鳴告訴澎湃新聞(www.kxwhcb.com)。

除此之外,這套系統還可以根據倉庫的位置和實時的路況信息計算出最優的配送線路。據了解,使用這套系統,相比人工計算能至少提升30%的效率。

2017年4月20日—22日,第五屆中國(上海)國際技術進出口交易會(簡稱“上交會”)將在上海舉行。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司