- +1

濟濟有眾:研究中國文化的漢學家們

原創(chuàng) 姚鵬 生活書店

海外漢學作為中國文化研究的重要組成部分,已有數(shù)百年歷史。儒蓮獎,則被譽為“漢學界的諾貝爾獎”。

儒蓮(1797—1873),法國著名漢學家。1872 年,法蘭西銘文與美文學院設立“儒蓮獎”。有人頗為雅致地譯為“儒林漢學特賞”。此“漢學”為廣義的漢學,包括中國、東亞等漢文化圈。

圍繞“儒蓮獎”,能發(fā)現(xiàn)世界各國漢學家都在不同時期對中國有不同角度的深入研究。這些海外漢學家的努力,拉近了中國文明與世界的距離。

濟濟有眾

文丨姚鵬

世界各國漢學家構(gòu)成頗為復雜,難以定性分析,根據(jù)“儒蓮獎”獲獎者及同時代學術(shù)研究成果,大致從外延勾勒出這個時期漢學家的十個群體。

【法荷學群】

儒蓮獎是法蘭西學院頒發(fā)的漢學獎,使用法語的學者和用法語撰寫的著作獲獎比例較高也在情理之中。當年歐洲漢學研究中心在法國是歷史形成的,17世紀末意大利人利瑪竇來華傳教,隨行和后來陸續(xù)加入這個傳教團隊的大部分是意大利人,也有法國人、比利時人、葡萄牙人、西班牙人和德國人,他們名義上都是受葡萄牙國王和葡萄牙天主教大主 教的派遣來華。康熙十五年(1676)南懷仁①被任命為耶穌會中國省會 長后,為了招募更多的人來華傳教,責派柏應理赴歐洲各國游說。柏應理疏通幾位法國大臣勸說法王路易十四派遣法國傳教士去中國,排擠葡萄牙勢力,在與中國的未來商業(yè)活動中搶占先機。野心勃勃的路易十四欣然接受大臣的建議,首批派遣法國耶穌會士洪若翰②、張誠③、白晉④、李明⑤、劉應⑥等人來華,行前給予他們“國王數(shù)學家”榮譽稱號,頂戴法國皇家科學院通訊院士頭銜。白晉一行于康熙二十七年(1688)抵達北京,自此天主教在華傳教會里專門有了一個法國傳教團。法國傳教團與康熙、雍正、乾隆皇帝私人關(guān)系比較好,他們不僅有御賜專用教堂和住院——北堂,還有專用墓地——正福寺法國人墓地。鴉片戰(zhàn)爭后天主 教在華主要傳教修會中,耶穌會、遣使會、巴黎外方傳教會也是以法國人為主的,圣母圣心會是比利時人創(chuàng)建的傳教會,比利時南部是法語區(qū),只有圣言會是德國人主導的。早年來華西方人的國籍成分,為法國成為歐洲的漢學中心提供了充分條件,那個年代有影響的漢學研究著作大多是用法文撰寫的。

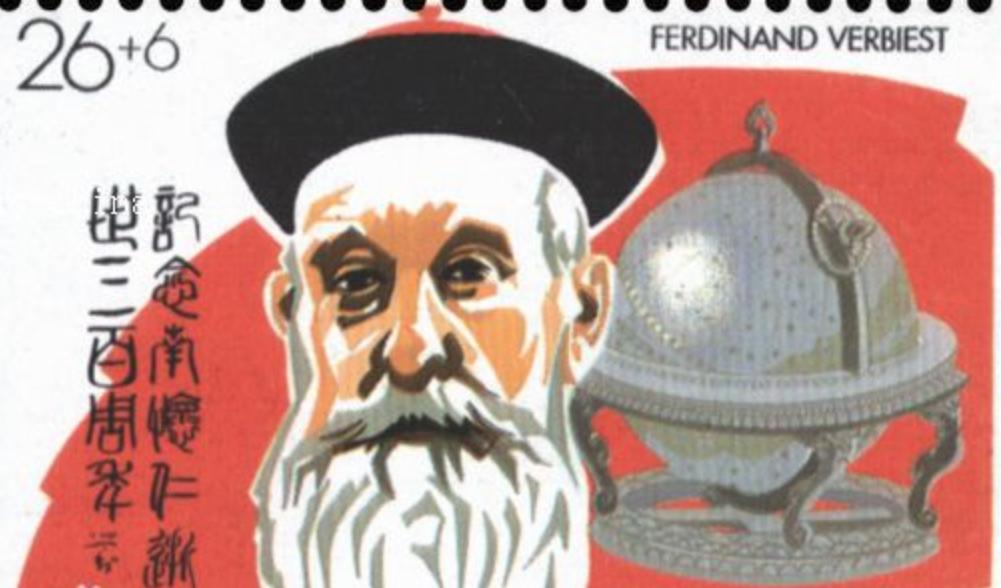

▲ 比利時將南懷仁印在郵票上以示紀念,南懷仁作為比利時傳教士為我國古代天文學發(fā)展做出了很大貢獻。圖片來源:https://finance.sina.com.cn

1889年法國人考迪埃和荷蘭人薛力赫商議創(chuàng)設一份漢學研究學術(shù)刊物,一拍即合,1890年《通報》(T′oung Pao,Archives)創(chuàng)刊號由布里爾出版社(Libraiie et Imprimerie E. J. Brill)正式出版,副題為“對亞洲東方諸國的歷史、語言、地理和民族學研究(包括中國、日本、朝鮮、印度支那、中亞和馬來半島)”,歷經(jīng)百余年至今仍為歐洲漢學研究的權(quán)威刊物。

考迪埃和薛力赫分別代表法方和荷方聯(lián)袂出任主編,1903年薛力赫去世后沙畹接任,1918年沙畹去世后伯希和接任,1925年考迪埃去世后伯希和獨自維系,1935年萊頓大學委派戴聞達出任荷方主編,1947年 后戴密微、何四維、許理合、謝和耐等人先后主持《通報》編輯部。

百年間云集在《通報》周圍的都是歐洲赫赫有名的漢學大家:考迪埃、薛力赫、沙畹、伯希和、戴聞達、戴密微⑦、何賴思⑧、夏德、高延、佩初茲、葛蘭言、羅佛、斯坦因、馬伯樂、艾伯華,間有來華外交官,如翟理斯、柴赫等人。在華的天主教和新教傳教士如管宜穆、理雅各、赫師慎、武林吉、慕阿德、德禮賢、閔宣化、裴化行等人的論作也頻繁出現(xiàn)在這個學術(shù)論壇上。《通報》的撰稿人來自五湖四海,但是辦刊主體是法國、比利時、荷蘭的漢學家,主要為法語圈漢學研究搭建展 其驥足的舞臺。

①南懷仁(Ferdinand Verbiest,1623—1688),字敦伯,比利時人。順治十六年(1659)抵中國, 在陜西傳教,后經(jīng)湯若望推薦進京協(xié)助修歷。

②洪若翰(Jean de Fontaney,1643—1710),字時登,法國人,天文學家,1658年入耶穌會。康 熙二十六年(1687)來華,在廣州、江蘇傳教;1710年逝于法國。

③張誠(Jean Fran?ois Gerbillon,1654—1707),字實齋,法國人,1670年入耶穌會。康熙二十六 年(1687)來華,與白晉等被康熙帝留用宮中講授西學,并編譯《幾何原理》《哲學原理》等數(shù)學著作;康熙二十八年(1689)奉康熙之命同徐日升一同參加清政府使團與帝俄進行《尼布楚條 約》談判,擔任譯員;康熙四十六年(1707)逝于北京,葬滕公柵欄,后遷正福寺。

④白晉(Joachim Bouvet,1656—1730),字明遠,法國人,1678年入耶穌會。在耶穌會學校就讀, 接受了包括神學、語言學、哲學和自然科學的全面教育,對沙勿略到中國傳教途中在上川島上抱恨終生的故事有所耳聞,受到利瑪竇等耶穌會士在中國事跡的鼓舞,萌發(fā)到遙遠中國傳教的愿望。康熙二十六年(1687)來華;雍正八年(1730)卒于北京,葬正福寺。

⑤李明(Louis Le Comte,1655—1728),字復初,法國人,耶穌會傳教士。康熙二十六年(1687) 來華;康熙三十年(1691)回國,把自己于康熙二十六年至三十一年(1687—1692)寫的十四封書信以《中國近事報道》(Nouveaux Memoires sur l′Etat Present de La Chine)為題匯編出版, 1696年在巴黎出版。

⑥劉應(Claude de Visdelou,1656—1737),字聲聞,法國人,1673年入耶穌會。康熙二十六年 (1687)來華,1737年逝于印度。著有《韃靼史》(Histoire Abrégée de la Tartarie)、《易經(jīng)概說》 (Notice du Livre Chinois Nommé Y-King, ou livre canonique des changements avec des notes) 等,還有《禮記》《書經(jīng)》《中庸》等拉丁文譯作。

⑦戴密微(Paul Demiéville,1894—1979),法國漢學家,敦煌學學者;民國十年(1921)由法蘭西遠東學院派遣赴中國考察;民國十三年(1924)再次來華,被聘為廈門大學教授,教授西方哲學、 佛學和梵文。

⑧何賴思(C. De Harlez,1832—1899),比利時漢學家,著譯有《朱子之教義與影響》《〈易經(jīng)〉復原、 翻澤與注釋》等。

【英美學群】

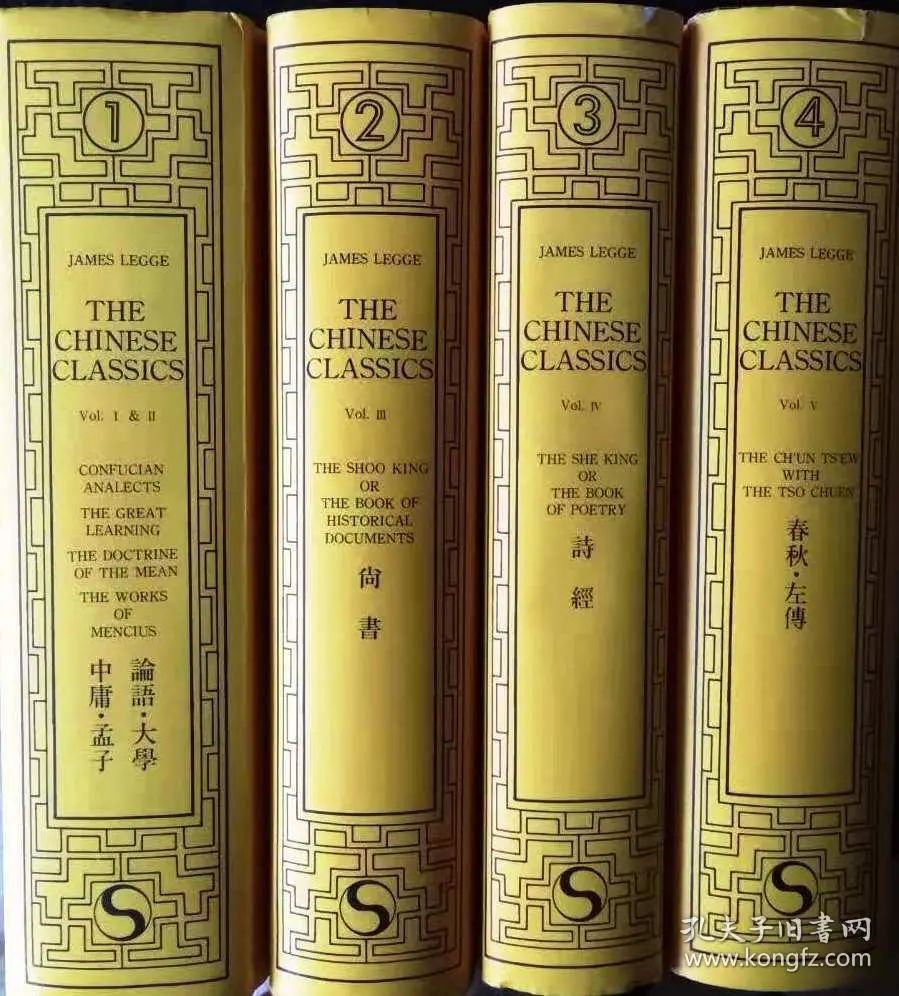

英國人和美國人對中國事物的深入了解都主要始于19世紀新教傳教士到中國布道。英國倫敦會傳教士馬禮遜嘉慶十二年(1807)來華,重要貢獻除了翻譯新教《圣經(jīng)》外,還編纂了《馬禮遜字典》。公理會傳教士衛(wèi)三畏①道光十三年(1833)來華,留下的漢學著作有《拾級大成》(Easy Lessons in Chinese,1842)、《英華韻府歷階》(An English and Chinese Vocabulary,in the Court Dialect,1844)、《中國地志》(Chinese Topography,1844)、《中國總論》(The Middle Kingdom,1857)等。道光十九年(1839)倫敦會傳教士理雅各來華,主持英華書院,翻譯出版《中國經(jīng)典》(The Chinese Classics)。

▲ 《中國經(jīng)典》(The Chinese Classics)

理雅各主持英華書院翻譯

圖片來源:www.kongfz.com

鴉片戰(zhàn)爭后傳教士接踵而來,新教傳教士創(chuàng)辦三大出版機構(gòu)墨海書館(London Missionary Society Mission Press)、美華書館(American Presbyterian Mission Press)、廣學會(The Christian Literature Society for China),都是漢學研究的發(fā)布平臺。道光二十三年(1843)英國倫敦會傳教士麥都思②來華,他的歷史作用是拉開了漢學研究新時代的帷幕。麥都思創(chuàng)辦墨海書館,出版大量宣教書籍自不用說,更重要的是以書館為圓心聚集了一批學術(shù)造詣頗深的傳教士,雒魏林、美魏茶、偉烈亞力、 慕維廉、艾約瑟③等都先后進入墨海書館工作,合力推出一批影響近代中國現(xiàn)代化進程的科學、政治、文化書籍。麥都思本人也多有漢學著作,如《三字經(jīng)》(Three Character Classic)、《清明掃墓之論》(Feast of the Tombs)、《媽祖婆生日之論》(Birthday of Ma-Tsoo-Poo)等。英國倫敦會傳教士韋廉臣光緒十三年(1887)發(fā)起成立廣學會。同治九年(1870)大英浸信會傳教士李提摩太④抵達中國,光緒十七年(1891)開始主持廣學會,是這位近代名人在中國的最大貢獻。他的著作有《在華四十五 年》《七國新學備要》《天下五大洲各大國》《百年一覺》《歐洲八大帝王 傳》《泰西新史攬要》等二十余種。

美國公理會傳教士裨治文道光十年(1830)抵達廣州,是第一位來華的美國傳教士。美北長老會傳教士丁韙良道光三十年(1850)來華,被稱為首屈一指的“中國通”,同治八年(1869)受聘北京同文館總教習,光緒二十四年(1898)擔任北京大學前身的京師大學堂總教習,這兩項是為人們所津津樂道的成就。他留下的著作有《花甲憶記》(The Cycle of Cathay,1896)、《漢學菁華》(The Lore of Cathay,1901)、《中國的覺醒》(The Awakening of China,1907)。

▲ 裨治文(Elijah Coleman Bridgman,1801—1861),美國人,公理會來華傳教士,1826年畢業(yè)于 阿默斯特學院,1829年獲得安多弗神學院學位;道光十年(1830)來廣州,從馬禮遜學習漢語, 道光十六年(1836)參與創(chuàng)辦馬禮遜教育會;道光十八年(1838)開設博濟醫(yī)院;次年任林則徐 的譯員,曾到虎門參觀焚毀鴉片;晚年主要從事《圣經(jīng)》的新譯工作;1861年逝于上海。 圖片來源:https://zh.wikipedia.org

正是這些傳教士的努力,拉近了英美學者與中國的距離。近現(xiàn)代英美學術(shù)界在漢學上研究成就卓越者有羅佛、戴柏誠、賴德懋、盧公明、柔克義、恒慕義、費正清、芮沃壽、牟復禮、傅高義、史景遷、魏斐德等人。尤其是在哈佛燕京學社推動下,英美漢學研究后來者居上。英美學者的學術(shù)特色是注重中國政治、經(jīng)濟、文化研究,在典籍的考據(jù)和注解方面偏弱,注重實證和實用,與其民族性有關(guān)聯(lián)。

①衛(wèi)三畏 (Samuel Wells Williams,1812—1884),美國人,受公理會派遣來華,道光十三年(1833) 抵廣州,咸豐六年(1856)在美國駐華公使團工作,1876年返美。

②麥都思(Walter Henry Medhurst,1796—1857),號墨海老人,英國傳教士、漢學家;英國倫敦會繼馬禮遜、米憐之后來華重要的傳教士之一;先后在南洋、上海四十余載,從事宣教、著述、 出版事工;翻譯《圣經(jīng)》,設立印刷所,編纂字典,創(chuàng)辦報刊;著有《養(yǎng)心神詩》、《耶穌教略》、 《漢語福建方口辭典》(A Dictionary of the Hok-keen Dialect of the Chinese Language,according to the realing and colloquia idoms)、《英華辭典》(English and Chinese Dictionary)等。

③艾約瑟(Joseph Edkins,1823—1905),字迪瑾,英國人;道光二十八年(1848)受倫敦會派遣來華,咸豐七年(1857)任上海文理學會秘書;咸豐十年(1860)見忠王李秀成,會晤干王洪仁 玕;同治二年(1863)赴北京參與編輯《中西聞見錄》;著有《中國的佛教》《中國的宗教》《中 國在語言學方面的地位》《中國人的宗教狀況》《外國語類》《訪問蘇州的太平軍》等。

④李提摩太(Timothy Richard,1845—1919),字菩岳,英國人,浸信會傳教士;1870年抵達上海, 隨后去山東煙臺、青州等地傳教,并同時學習佛教、儒家和伊斯蘭教著作;1886年到北京,發(fā)表 了《七國新學備要》,介紹西方各國的教育情況;在戊戌變法運動中與梁啟超、康有為建立了較好的個人關(guān)系,也與許多政府官員如李鴻章、張之洞有較深的交往,因而對中國的維新運動有很大影響;創(chuàng)辦了山西大學堂。

【北歐學群】

這里所謂的“北歐學群”其外延更大一些,大的有些勉強,包括德國、俄國、瑞典等歐洲中北部國家。

德國漢學研究起步稍晚,代表人物有衛(wèi)希圣、佛爾克、拉契涅夫斯基、傅蘭克①等人,有漢堡、柏林、萊比錫、法蘭克福四個漢學研究中心。近代由于德國租借中國的膠州灣和青島,在華有攸關(guān)利益,德國學術(shù)界更多地扭頭向東張望了。再加上以德國人為主的天主教傳教修會圣言會在中國山東和西北取得代牧權(quán),還從梵蒂岡拿到輔仁大學的管理權(quán),一批批德國人涌入中國。德中兩地人員往來增多,信息交流頻繁,促進了德國漢學研究的長足進步。德國漢學家對西藏和蒙古的歷史文化研究尤為重視,是其特色。

俄羅斯對中國的正式研究始于康熙五十四年(1715)東正教使團進 駐北京,歷任大祭司比丘林、鮑乃迪都是當時聞名世界的漢學家。專業(yè)領(lǐng)域杰出學者有王西里②、格奧爾基耶夫斯③等人,獲得儒蓮獎的駐華外交官貝勒,就是師從鮑乃迪而在漢學界嶄露頭角的。

北歐漢學研究主要發(fā)生在瑞典。1919年瑞典成立“中國研究會”,瑞典元帥帕蘭德?lián)螘L,組織瑞典探險家斯文·赫定對中國新疆和西藏進行三次遠征,測定了羅布泊的準確位置,發(fā)現(xiàn)了沙漠中樓蘭古國遺址。帕蘭德去世后,瑞典國王古斯塔夫六世親自出任會長,并設立基金支持赴中國考古探險和漢學研究,創(chuàng)建了斯德哥爾摩遠東博物館。在這種氛圍下瑞典出了安特生、高本漢、喜龍仁④、馬悅?cè)虎莸却髱熂墲h學學者。

①傅蘭克(Otto Franke,1863—1946),又記福蘭閣,德國人。光緒十四年(1888)作為德國駐華使館翻譯生來華,后在中國各埠德國領(lǐng)事館任翻譯和領(lǐng)事;光緒二十七年(1901)轉(zhuǎn)任中國駐柏林使館參贊;1907年后任漢堡大學和柏林大學漢文教授。著有《中華帝國史》《關(guān)于中國文化與 歷史講演和論文集》等。

②王西里(1818—1900),俄羅斯?jié)h學家,俄羅斯科學院院士,通曉 漢、滿、蒙、藏、梵、朝、日文;著有《滿洲志》(1857)、《滿俄詞典》(1866)、《中國象形文字分析》(1866)、《漢字字形系統(tǒng)》(1876)等。

③格奧爾基耶夫斯( 1851—1893),1873年畢業(yè)于莫斯科大學歷史語文系,獲副博士學位,1875年入彼得堡大學東方系學習,后在校任教授,研究中國古代歷史、象形文字、儒家學說、神話傳說及神話觀念,著有《先秦史》(1885)、《中國的生活原則》 (1888)等。

④喜龍仁(Osvald Sirén,1879—1966),生于芬蘭赫爾辛基的瑞典人,藝術(shù)史學家,專長18世紀瑞典藝術(shù),文藝復興時期的意大利藝術(shù)和中國藝術(shù);著有《北京的城墻和城門》(The Walls and Gates of Peking)、《中國雕刻》(Chinese Sculpture)、《故宮》(The Imperial Palace of Peking)、 《中國繪畫史》(Histoire de Art Anciens)、《中國園林》(Gardens of China)等。

⑤馬悅?cè)唬℅oran Malmqvist,1924—2019),瑞典漢學家,翻譯家;畢業(yè)于斯德哥爾摩大學,高本漢的學生;歷任斯德哥爾摩大學東方語言學院中文系漢學教授和系主任、瑞典文學院院士、歐洲漢學協(xié)會會長、諾貝爾文學獎十八位終身評委之一。

【日本學群】

日本漢學概念與歐美國家不同。隋唐佛教傳入東瀛,日本一直處在漢文化圈里,對中國的學習和研究自始就是自身文化基因的繁衍,只是到了近代喊著“脫亞入歐”口號而數(shù)典忘祖才使他們有了與西方人類似的漢學研究需求。

中日文化比較接近,日本漢學較為全面。近代以東京大學和京都大學為大本營形成東京學派和京都學派,東京學派較為西化,強調(diào)把西方歷史研究方法用于整理和詮解中國古籍。京都學派相對保守,采用考據(jù)和訓詁傳統(tǒng)方式比較多。兩個學派的代表人物有白鳥庫吉(1865—1942)、津田左右吉(1873—1961)、池內(nèi)宏(1878—1952)、加藤繁(1880— 1946)、西田幾多郎(1870—1945)、內(nèi)藤湖南(1866—1934)、狩野直喜(1868—1947)等人。歐洲漢學家對日本同行在文獻整理中一絲不茍的態(tài)度比較尊重,而日本學者與歐洲交往的最大收獲是學到了實證主義的研究方法。進入儒蓮獎評委視線的有關(guān)野貞的《朝鮮古跡圖譜》和高楠順次郎的《大正新修大藏經(jīng)》。

【外交學群】

西方派駐中國的公職人員主要是指外交官、海關(guān)官員、稅務官員和軍人。近代隨著中國的門戶開放,西方諸國在華設立大使館和領(lǐng)事館, 外交人員代表其國家利益常駐中國;又因戰(zhàn)爭賠款,中國海關(guān)、稅務機 構(gòu)也有一些洋人介入管理;列強在華劃定租界,駐有各色軍事人員。這些機構(gòu)的常駐者在漢學研究上也有所建樹,他們身份特殊,可以了解其他學者和傳教士看不到的東西,他們的研究成果資料豐富、視角獨特。儒蓮獎獲得者有霍道生、貝勒、彌樂石、歐沙德、冉默德、德微理亞、古恒、翟理斯、宋嘉銘、米約、文林士等,他們在19世紀下半葉獲獎名單上占很大比例。

【光啟學群】

光啟社,法文名稱為Bureau Sinologique,道光二十二年(1842)耶穌會重返上海后在徐家匯耶穌會住院設立。光啟社最初只是為了幫助外來傳教士學習漢語,實行社員制。早期的印刷品僅在少數(shù)教會人士中流傳,并不面向普通教徒和社會,故鮮有人知,后來網(wǎng)羅了一大批在教學者,認真做起漢學研究,漸成氣候。光啟社也是天主教上海教區(qū)的教務研究機構(gòu),承擔著教區(qū)文件收集整理、編纂統(tǒng)計年報、起草文牘報告以及土山灣印書館出版印制書籍的編輯工作。民國中期開始,光啟社逐步由耶穌會中國籍神父主持。

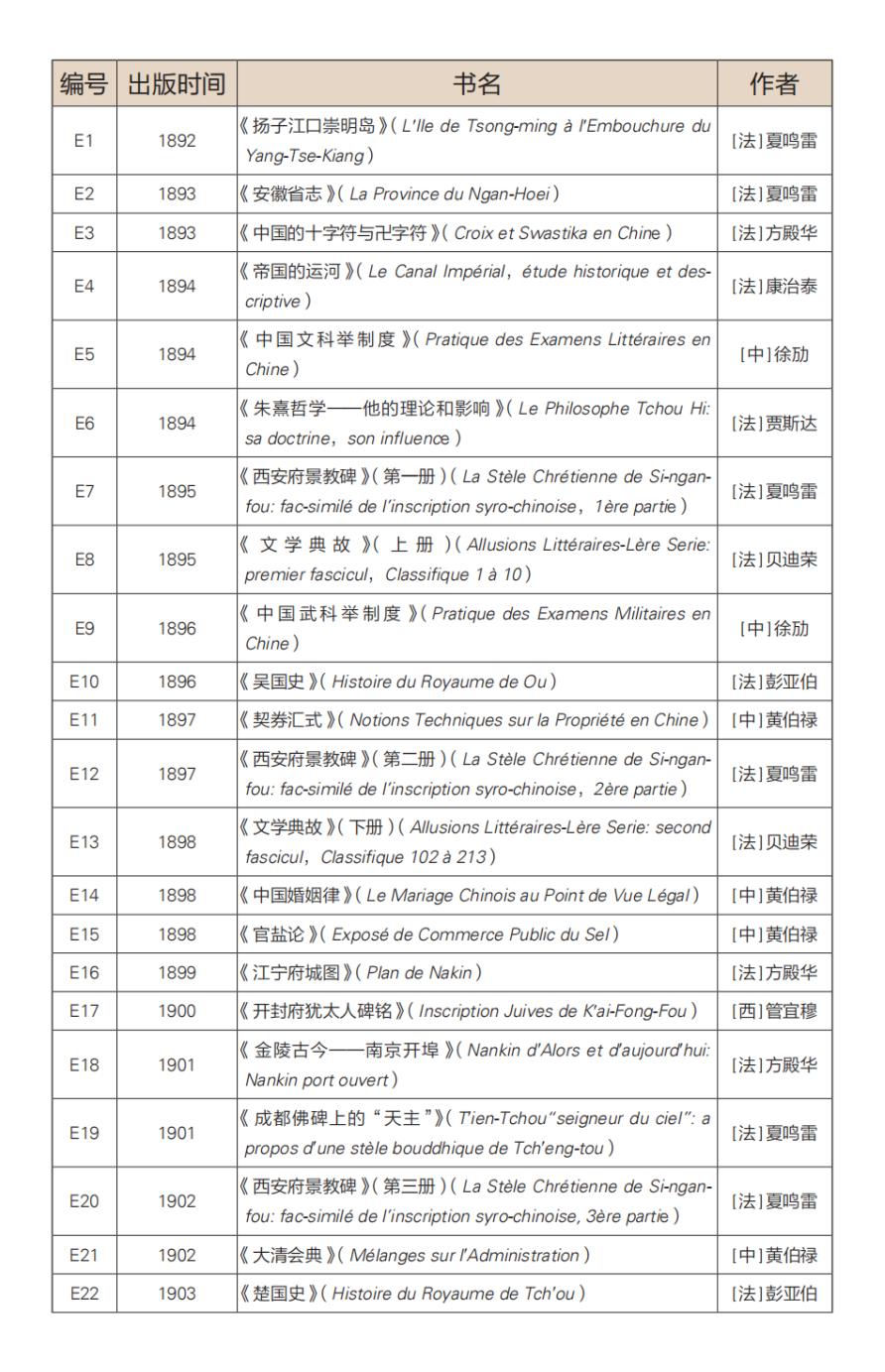

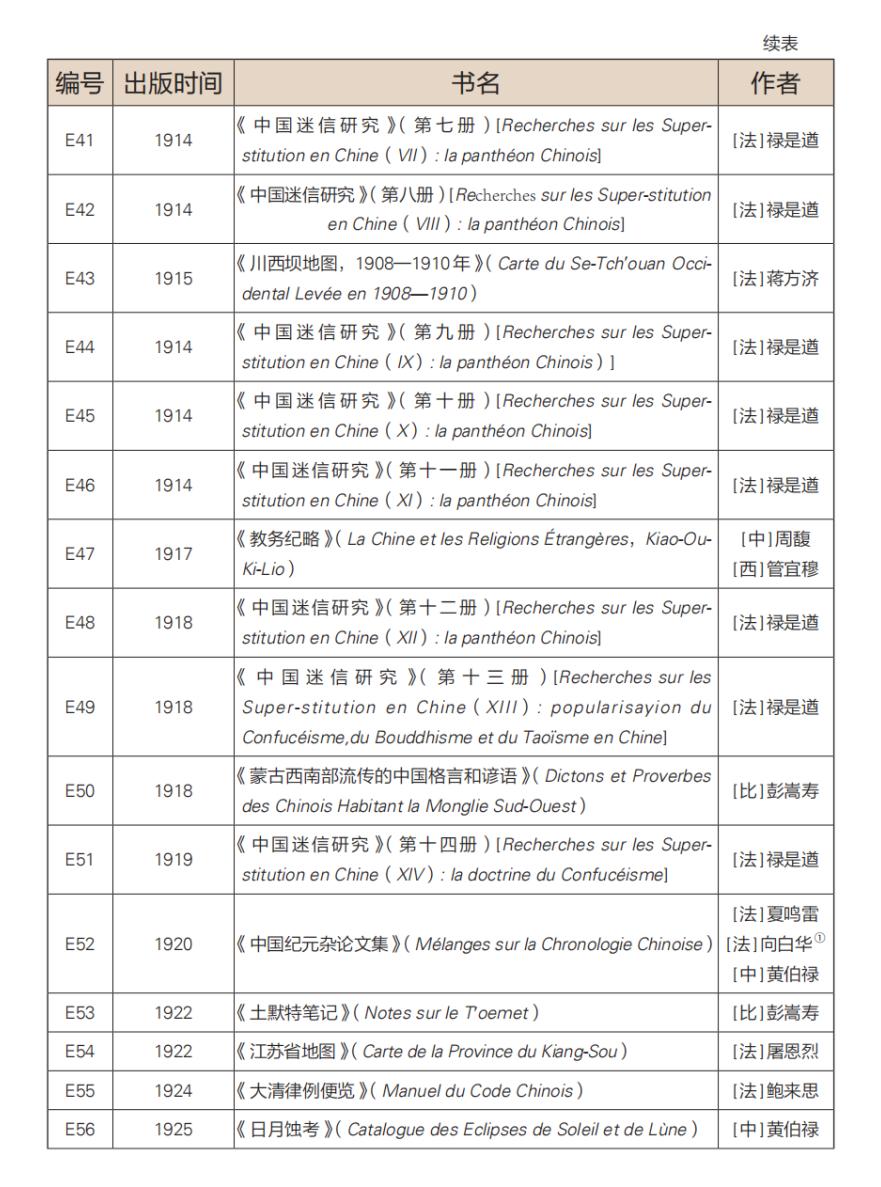

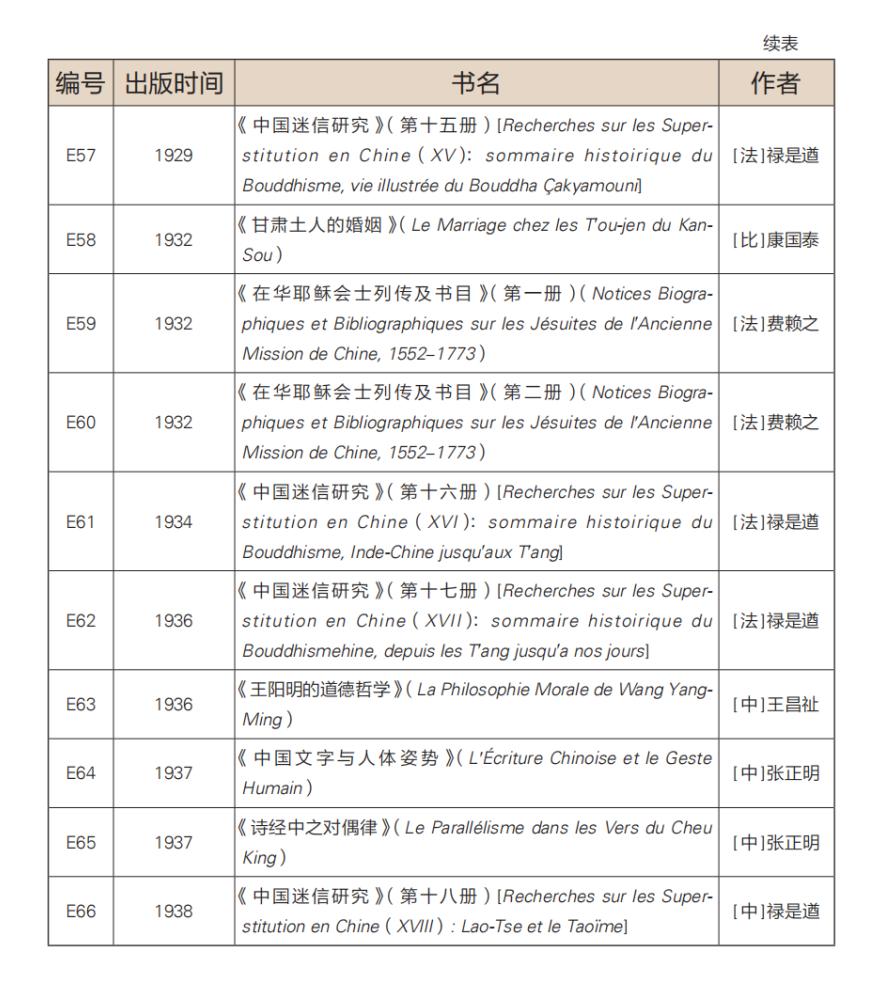

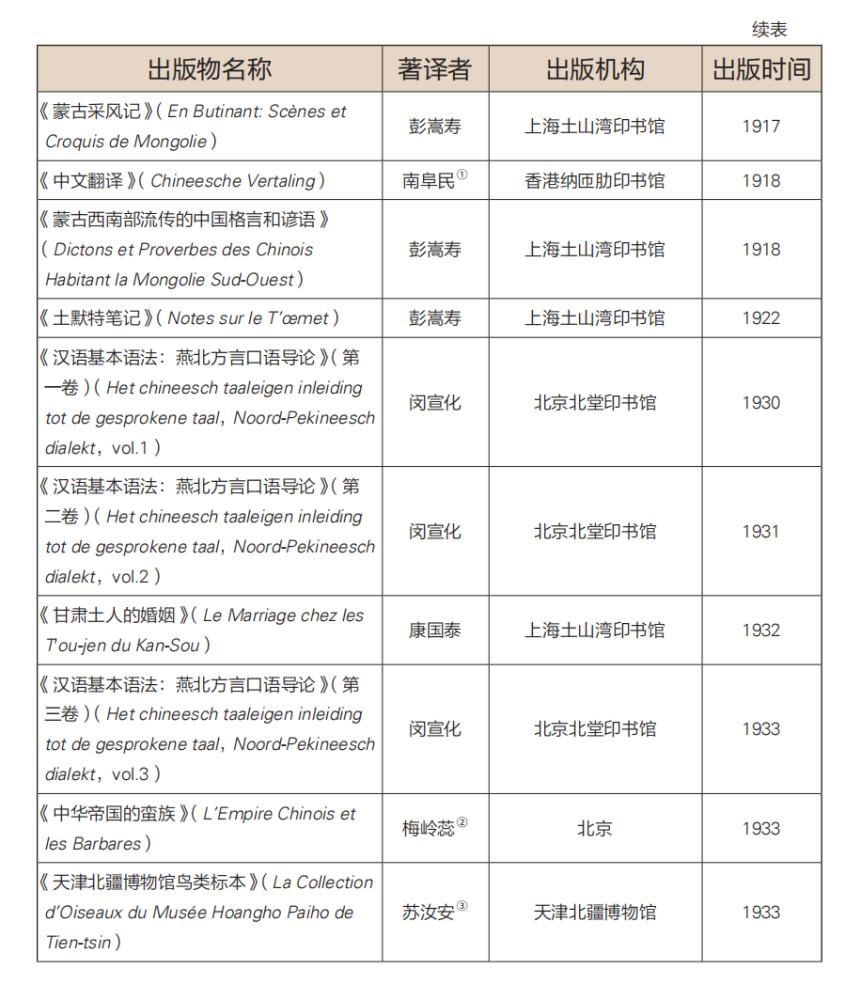

光啟社最引人注目的漢學研究成果是光緒十八年(1892)由夏鳴雷發(fā)起編纂、土山灣印書館出版的“漢學叢書”(Varits Sinologiques),這套西文叢書多達七十冊,內(nèi)容涉及宗教、道德、文學、藝術(shù)、歷史和地理等。這套叢書的作者中有七人共八次獲儒蓮獎:晁德蒞、黃伯祿(兩 次)、徐勱、方殿華、祿是遒、管宜穆、鮑來思。

光啟社的漢學研究成就不只限于“漢學叢書”,還有其他書籍,譬如《中國佛塔圖集》(Collection of China′s Pagodas,1915),《佛教與安南的祭拜》(Le Bouddhisme et Cultes d'Annam,1930)等,在當時漢學界有一定影響。

【河間學群】

河間學群與光啟學群有一定關(guān)聯(lián)。天主教直隸東南教區(qū)設立在河間府獻縣張家莊,也是耶穌會的代牧區(qū),民國中期活動范圍擴展到天津;河間教區(qū)在獻縣創(chuàng)立勝世堂印書房,在天津創(chuàng)立崇德堂印書館,舉辦了天主教在華第三所大學——天津工商學院。這三個機構(gòu)都曾經(jīng)有過較濃厚的學術(shù)研究氣氛,出版的研究著作在國際漢學研究領(lǐng)域非常受歡迎。這個學術(shù)團體代表人物是儒蓮獎獲得者顧賽芬和戴遂良。他們的漢學研 究與光啟社的不同點在于,河間人注重中國古典的翻譯,上海人側(cè)重對中國文化現(xiàn)象的整理。

河間學群的成就不僅在漢學研究領(lǐng)域,他們對中國舊石器時期和新石器時期做過深入考察和開創(chuàng)性研究,在人類學領(lǐng)域成績卓然,代表人物是桑志華和德日進。他們參與北京周口店原人遺址和薩拉烏蘇古生物遺址發(fā)掘;設立過北疆博物館(Musée Hoangho Paiho)和北京地質(zhì)生物學研究所(Institut de Géobiologie Pékin)。

【輔仁學群】

這里定義的輔仁學群包括兩個部分,一部分是天主教圣言會兗州教區(qū)從事漢學研究的傳教士群體,一部分是圣言會舉辦的北京輔仁大學之學者。

1875年德國人楊生在德荷邊境中世紀古鎮(zhèn)斯泰爾(Steyl)建立圣言會(Societas Verbi Divini Word,S.V.D.),最初主要是為到中國傳播福音而創(chuàng)立的修會。光緒五年(1879)德國人安治泰和奧地利人福若瑟作為圣言會首批傳教士踏上中國土地,經(jīng)梵蒂岡批準組建魯南傳教區(qū),也稱為兗州教區(qū)。這個生活在山東的團體對當?shù)貧v史、文化、風俗、習尚情有獨鐘,以傳播鄒魯儒家文化為己任。他們拜見過孔子后人衍圣公孔令貽,采風魯南民俗,發(fā)表了非常多的研究著作,留給世界大量第一手史料。代表人物有赫德明、羅賽、彭亞伯、薛田資、葛米福、霍爾曼、鮑潤生等人,不過他們都與儒蓮獎無緣。

兗州教區(qū)自辦的天主堂印書館在清末民初編纂過一套叢書——“研究和記述中國叢書”(Studien und Schilderungen aus China),作者均是彭亞伯,有四種:《泰山及其祭拜》(Der T′ai-Schan und Seine Kultst?tten,1906)、《曲阜和鄒縣儒家圣地》(Heiligtümer des Konfuzianismus in K′ü-Fu und Tschou-Hien,1906)、《17世紀前日華交通史》(Japans Beziehungen zu China,Seit den ?ltesten Zeiten bis zum jahre 1600,1907)、《孔夫子》(Konfucius)[第一卷“孔子傳”(Konfucius,Sein Leben,1910),第二卷 “孔子門徒傳”(Konfucius,Seine Schüler,1915)]。兗州天主堂印書館研究中國文化的著作還有,民國二十一年(1932)葛米福的《魯南喪禮考》(Der Totenkult in Südeschantung),民國二十三年(1934)董師冕撰寫的《泰山曲阜指南》(T?ichan-Tchüfu Führer,T′aishan-Küfow Guide),民國二十四年(1935)霍爾曼的《漢族文明進化史》(Von Urmenschen zur Hochkultur)等,這些著作反映了那個時期這個學群的研究興趣。

民國八年(1919)馬相伯和英斂之向教宗來華代表提議在北京創(chuàng)辦一所高等學校,民國十一年(1922)羅馬教廷授權(quán)美國本篤會(Benedictine Order)來華籌措北京公教大學(Peking Catholic University),民國十四年(1925)英斂之購置北京西城定阜大街濤貝勒府為校址,并先期在王府西書房成立大學預科,取名“北京公教大學附屬輔仁社” (McManus Academy of Chinese Studies),奧圖爾任校長,英斂之擔任社長。次年初英斂之因肝癌逝世,陳垣繼任輔仁社社長。民國十六年(1927)輔仁正式開設大學課程,在民國政府教育部正式注冊登記為 “私立北平輔仁大學”,奧圖爾任校務長,陳垣任校長。民國二十二年 (1933)世界經(jīng)濟危機,設于美國的輔仁大學基金的價格貶值,本篤會難以為繼。教廷乃改派圣言會接辦,圣言會派人出任監(jiān)督和校務長。圣言會山東區(qū)會長舒德祿及鮑潤生來北京正式辦理移交。恰恰由于圣言會的德國背景,在日占時期歐美籍教授幾乎全部撤離或者被關(guān)進日軍集中營的情況下,輔仁大學沒有南遷,還有所發(fā)展,一躍成為華北最重要的高等學府。

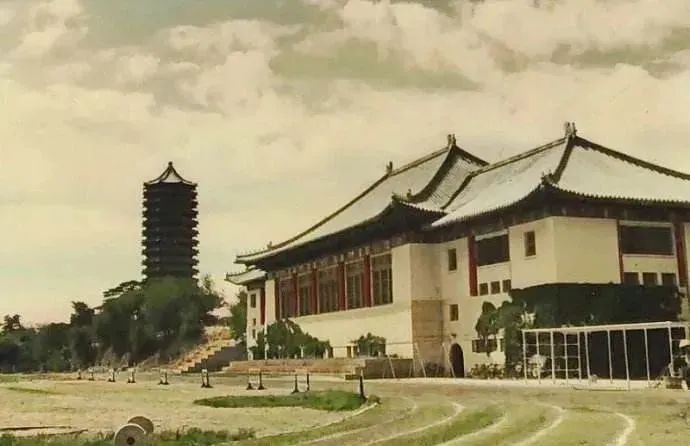

▲ 輔仁大學

圖片來源:blog.51cto.com

天主教傳教士的漢學研究除了耶穌會在上海的“光啟社”以及河間府獻縣教區(qū),民國中后期北京輔仁大學的漢學研究也算異軍突起。適逢天主教江南教區(qū)的諸機構(gòu)遇到發(fā)展瓶頸,略顯頹態(tài),陳援庵先生在輔仁大學招兵買馬,廣徠中外賢士,欲把輔仁打造成國際著名的漢學研究基地,體現(xiàn)了當年英斂之和馬相伯借孔子的“以文會友,以友輔仁”給新學校起名“輔仁”的本意。陳援庵先生對輔仁的建設,引來了張星烺、 沈兼士 、英千里等中國知名學者在輔仁執(zhí)教。為了提高漢學研究的水準,陳援庵先生還經(jīng)常把自己的好友胡適之、陳寅恪、柯紹忞請到輔仁大學進行交流。胡適之曾代陳援庵校長表達他們的共同愿望,希望嗣后研究中國學問,需中外學者合作,以補以前各自埋頭研究之缺陷,以及使世界了解中國文化之真價值,推動國際漢學研究。

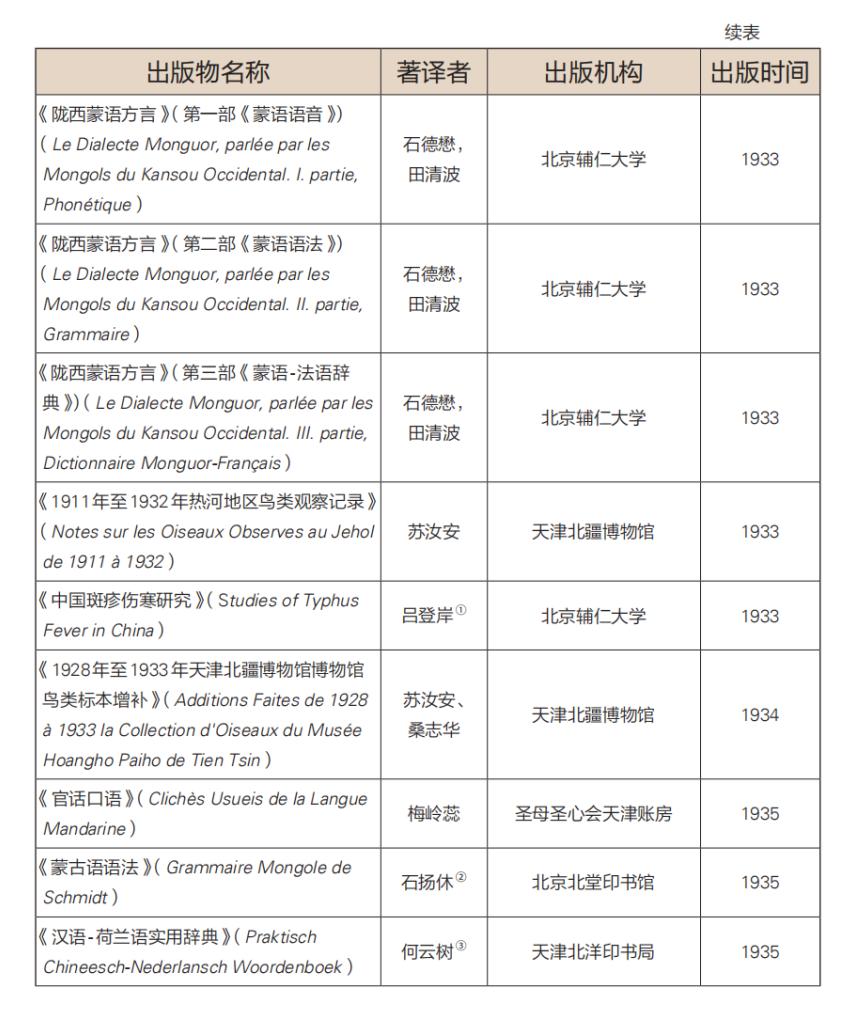

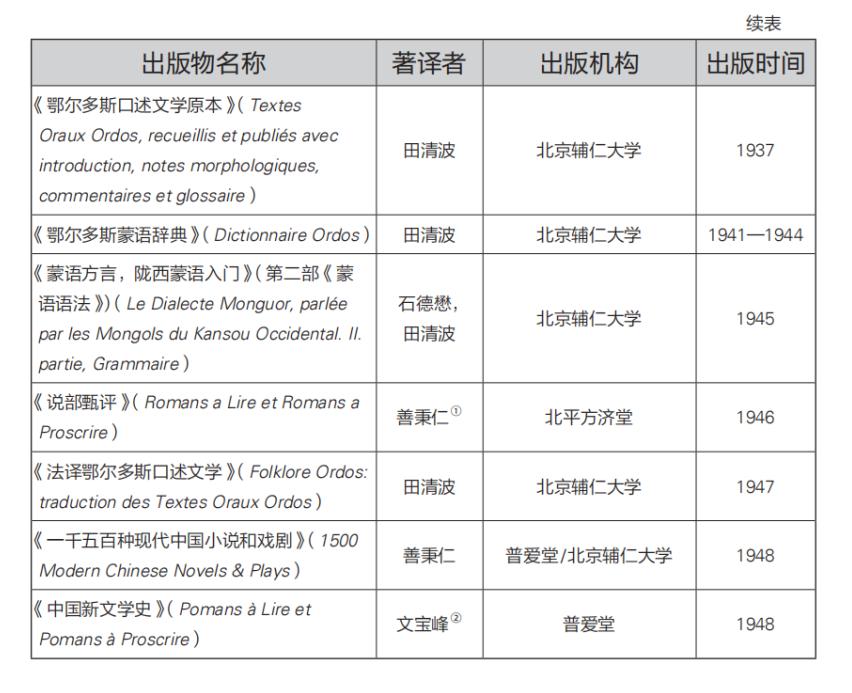

《輔仁英文學志》《輔仁學志》《華裔學志》以及“華裔學志專刊” 叢書(Monograph Series)形成了那個時期漢學研究的中心。先后加入《華裔學志》編輯部的有德國人鮑潤生、雷冕、顧若愚、謝禮士、艾鍔風、葉德禮、豐浮露、福華德、羅越、鋼和泰,比利時人田清波,法國人戴何都,中國人陳垣、張星烺、沈兼士、英千里、方志浵等。民國二十六年(1937)《華裔學志》編輯部出版了雷冕和豐浮露主編的大型 叢書“華裔學志專刊”,在中國大陸出版的有:

輔仁大學的漢學家很少受儒蓮獎青睞,有緣邂逅儒蓮獎的漢學家里, 大概只有德國人佛爾克勉強算是這個團體的。

【遠東學群】

這個學群的學者由兩部分人組成,一些是在法屬印度支那的軍人和學者,另一些是巴黎外方傳教會在印度支那諸地的傳教士。

法國天主教修道宗會巴黎外方傳教會(Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gente,Missions étrangères de Paris,M. E. P)的遠東總部設在香港,其觸角伸到中國內(nèi)地的西南、兩廣和東北地區(qū),乃至西藏的邊緣地帶,日本、朝鮮、印度支那、印度等地也都是其重要傳教區(qū)域。由于巴黎外方傳教會傳教士的派遣地廣布中國南部和西南少數(shù)民族地區(qū),以及印度支那半島,其漢學研究與眾不同,偏重各地少數(shù)民族語言文化、風俗習性、人文地理的搜集和整理。

這個漢學團體的學術(shù)舞臺主要有:一、香港納匝肋印書館(Imprimerie de Nazareth Pokfulum Hongkong),以及該館學術(shù)期刊《巴黎外方傳教會集刊 》(Bulletin de la Société des Missions-étrangères de Paris);二、法屬印度支那聯(lián)邦當局的河內(nèi)遠東印書館(Imprimerie d’Extrême-Orient Hanoi);三、河內(nèi)遠東法蘭西學院(école Fran?aise d’Extrême-Orient)及其出版系列學術(shù)刊物《遠東法蘭西學院集刊》(Bulletin de l’école Fran?aise d’Extrême-Orient)。這些機構(gòu)的學術(shù)特色有以下幾點:一、注重對中國文化的研究,出版和保存了許多文化史料;二、整理了中國東北、南方、西南地區(qū),以及朝鮮、日本、越南、老撾、 柬埔寨等地少數(shù)民族的人類學資料;三、廣泛地研究中國南部和西南部的人文地理,尤其是中國西南邊陲少數(shù)民族的文化風俗,在民族學方面他們的成就超過了新教出版機構(gòu)。

▲ 《遠東法蘭西學院集刊》

(Bulletin de l’école Fran?aise d’Extrême-Orient)

圖片來源:www.kongfz.com

從《巴黎外方傳教會集刊》上的精彩文章可以看到:一、巴黎外方傳教會傳教區(qū)域,除印度、泰國、柬埔寨等國,基本是漢文化圈。傳教士們不論在中國還是在東亞、印度支那的活動,除履行奉主職責之外, 對當?shù)乇就廖幕芯繋缀鯖]有偏離儒家文化主題。二、在中國華南、西南邊陲和東亞、印度支那活動的傳教士,對本地的民族語言、習俗、祭 祀,民族歷史、文化、地理等做了大量資料收集和整理工作,各有多維研究。三、傳教士們在印度支那和南亞的研究或多或少受到殖民主義感染,戴著或深或淺派遣國墨鏡觀察周圍世界,比如地理的劃分、民族的認定等,與歷史因襲傳統(tǒng)并不相同,有人為痕跡。

天主教在香港和澳門都有過比較強大的出版機構(gòu)。在香港的出版機構(gòu),影響比較大的是創(chuàng)辦于光緒十一年(1885)的香港納匝肋靜院印書館。納匝肋靜院印書館可以用二十八種文字出版圖書,包括一些以前從未出版過的文字。其中以拉丁文為多,占百分之三十七;其次為中文,占百分之二十五;法文占百分之十九;還有安南語、高棉語、佬語、馬來語、緬語、日語等東亞、東南亞語言書籍,甚至涉及帕勞語、關(guān)島的查莫羅語、喀羅尼西亞的卡納克語等一些小語種。從文化角度看,最有價值的是出版了中國一些少數(shù)民族語言的書籍,如苗語、彝語、瑤語、傣語、藏語等。

儒蓮獎給這個漢學團體的榮譽最多,獲獎者有羅尼、德米歇爾、博內(nèi)特、拉克魯瓦、拉藝、愛莫尼爾、安托萬、休伯、鄧明德、方義和、韋利亞、薩維納、馬伯樂、梁亨利等。

【塞北學群】

這是一個非常特殊的群體。1862年南懷義神父在比利時司各特創(chuàng)建圣母圣心會(Congrégations du C?ur Immaculé de Marie),創(chuàng)立這家修會的目的是要“解決中國的貧窮與缺乏孤兒院”。同治三年(1864)南懷義得到教廷許可前往中國傳教,他和韓默理等四位神父先期來到西灣子,接管遣使會勻出的蒙古宗座代牧區(qū)。南懷義來華兩年后感染斑疹傷寒逝于灤平縣老虎溝。經(jīng)過苦心經(jīng)營,圣母圣心會修建了松樹嘴子(熱河)、西灣子(察哈爾)、公溝堰、歸化城、河套三盛公、陜北三邊小橋畔等處的教堂。光緒四年(1878)創(chuàng)立了甘肅代牧區(qū);光緒九年(1883)內(nèi)蒙古地區(qū)分為三個傳教區(qū):赤峰熱河一帶的“東蒙古代牧區(qū)”,西灣子集寧一帶的“中蒙古代牧區(qū)”,綏遠、陜北及寧夏一帶的 “西南蒙古代牧區(qū)”。圣母圣心會在中國傳教的九十年間,共從歐洲派遣六百七十九位傳教士來華。

在天主教來華傳教會里,圣母圣心會和圣言會與眾不同,其初衷是專門為在中國傳教而設立的修會,因而它無宗派間隙,耶穌會、遣使會、 方濟各會等都給予它幫助和發(fā)展機會。比如土山灣印書館為圣母圣心會傳教士出版了許多著作,如“漢學叢書”的作者基本上是耶穌會和圣母圣心會會士。圣言會管理輔仁大學,會外傳教士參與最多者也是圣母圣心會會士。

書籍是這些傳教士留下的宣教足跡。這個由比利時人構(gòu)成的團體文化水平比較高,長期沉寂在塞外荒域,又是以關(guān)心中國問題而專門成立的修會,因而他們傳教之余,潛心研究中國文化,碩果累累,名人輩出。

他們的研究成果或是寄回比利時出版,或是借助上海光啟社和土山灣印書館出版。“二戰(zhàn)”期間,他們被日軍關(guān)進山東濰縣集中營和北平德勝院集中營,他們中漢學有成就者戰(zhàn)后大多任教于輔仁大學。

這個學群有一串在漢學界響亮的名字:田清波、康國泰、彭嵩壽、閔宣化、賀登崧、陶福音、司律義、方希圣等,民國后期對中國新文 學頗有研究的善秉仁和文寶峰也都是這個團體的成員。他們無緣儒蓮獎是一件歷史抹不掉的缺憾。

本文內(nèi)容節(jié)選自《漢學家與儒蓮獎》 姚鵬 著

* 文中部分圖片來源于網(wǎng)絡,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除

?文章版權(quán)由生活書店出版有限公司所有

新書推薦

▲ 《漢學家與儒蓮獎》 姚鵬 著

ISBN:978-7-80768-327-8

生活·讀書·新知三聯(lián)書店 生活書店出版有限公司

儒蓮(Stanislas Aignan Julien,1797—1873),法國籍猶太漢學家,法蘭西學院院士。一生譯著頗豐,對中國語言、文化和社會有著廣泛而精深的了解。

儒蓮獎是漢學界的最高獎項。此獎在儒蓮去世前一年(1872年),由法蘭西銘文與美文學院設立,用以表彰對漢學研究有突出貢獻的人。自1875年儒蓮獎第一次頒發(fā)以來,有多位中外學者獲此獎項,其中包括我國語言學家王靜如、哲學家馮友蘭、文史名家饒宗頤、北京大學教授楊保筠、西夏學家李范文等。

本書回顧了從儒蓮獎首次頒獎到1949年的獲獎者情況,從思想觀念、風物掌故、習俗地理等方面對儒蓮獎獲得者及作品進行了詳細剖析,全景式展現(xiàn)了19世紀至20世紀上半葉的漢學研究,可以讓讀者較為客觀地了解海外漢學發(fā)展史和中西文明交流史,也為我們提供了一個了解中國傳統(tǒng)文化的全新視角。

作者簡介

姚鵬,祖籍福建福州,1956年生于北京,1978年2月考入復旦大學哲學系。學術(shù)研究專長為意大利文藝復興思想史、法國哲學史、中國近代史、中國基督教史,著有《笛卡爾的天賦觀念說》《自由女神的遐想》《自由備忘錄——對法國大革命基本原則的歷史反思》《百年流澤——從土山灣到諸巷會》等;合編有“貓頭鷹文庫”“三聯(lián)文庫?世界經(jīng)典隨筆系列”“走向文明叢書”“中國思想寶庫”“東方思想寶庫”等;譯有《西方政治思想概述》等。

原標題:《濟濟有眾:研究中國文化的漢學家們》

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司