- +1

每個中國人都不那么了解的海帶 | 裸食Losik

原創(chuàng) 裸食losik 風(fēng)味星球 收錄于話題#海帶 1 個 #生物學(xué) 1 個

WRITER

大咖駕到

IN RESIDENCE

今天的文章來自知乎美食科普大V,獨(dú)立食評人裸食Losik。

裸食擅長從科學(xué)和歷史的角度鉆研美食,從多種角度激發(fā)美食愛好者對食物的思考。他火遍知乎的“川菜是中國菜的fusion”就是一個佐證,他從歷史、經(jīng)濟(jì)、地理、文化等多個角度,探索了川菜在今天的意義。

今天的文章,是裸食對中國人最熟悉的海帶一次深度探索。從海帶是什么,到海帶和鮮的關(guān)系,里面的故事和冷知識,恐怕絕大多數(shù)人都從未知曉。

所以海帶到底為什么那么鮮美?這篇文章告訴你。

說到海帶,幾乎一定會帶上味精的發(fā)明。

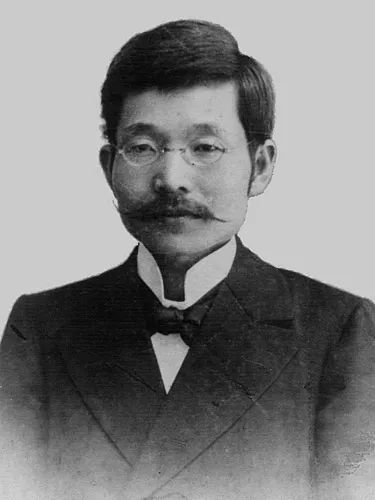

而提到味精,大家都會說起一個故事:一天傍晚,池田菊苗坐在飯桌旁吃飯,太太端上一碗用海帶做的湯,他嘗了一口,若有所思,立刻推開飯碗跑進(jìn)實(shí)驗(yàn)室。

最終,池田菊苗從海帶里發(fā)現(xiàn)了谷氨酸的存在,并制造出世界上第一款增鮮劑——味之素。池田菊苗申請了味之素制造的技術(shù)專利,也成為第一位定義“鮮(Umami)” 這種味道的人。

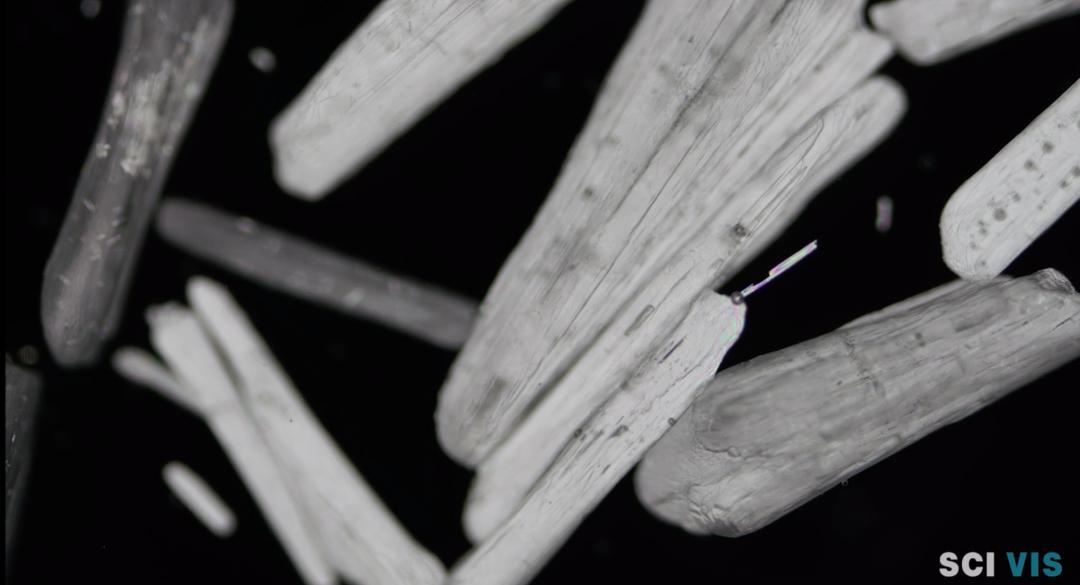

海帶表面甘露醇結(jié)晶過程

鮮味,是被人類發(fā)現(xiàn)的第五種味道,是一種氨基酸。池田教授是首先從海帶中分解出谷氨酸的科學(xué)家,但這種氨基酸的首位發(fā)現(xiàn)者實(shí)際是德國一位農(nóng)業(yè)化學(xué)家。

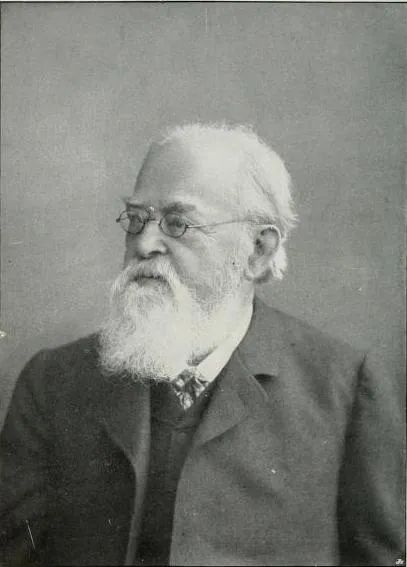

1866年,研究了小麥蛋白4年的卡爾·海因里希·里特豪森(K·H·Ritthausen)在小麥面筋中分離出了一種氨基酸,由于是以硫酸處理小麥面筋的方法得到的,當(dāng)時它被命名為“Glutaminsaure”(可以大致理解為“面筋酸”),而后翻譯成“谷氨酸”。其中“谷”字是英文前三個字母的音譯,也代表了它首先從谷物中被發(fā)現(xiàn)(符合翻譯的信達(dá)雅了)。

卡爾·海因里希·里特豪森

*維基百科

此后,水解被認(rèn)定為蛋白質(zhì)分解的唯一方法,里特豪森也奠定了蛋白質(zhì)氨基酸分析方法的基礎(chǔ)。

里特豪森還將制得的谷氨酸晶體寄給了一名礦物學(xué)家沃瑟,并描述了它的獨(dú)特味道:“這些晶體有明顯的酸味,還有些澀,嘗起來有濃縮肉汁的味道”。或許是歐洲人不如日本人那般深刻理解“鮮味”的意義,德國人并沒意識到谷氨酸的商業(yè)價(jià)值。

谷氨酸鈉晶體

*SCIVIS

時過33年,在日本脫亞入歐國策的大背景下,池田菊苗于1899赴德國研習(xí),在萊比錫大學(xué)的奧斯特瓦爾德教授研究所系統(tǒng)地學(xué)習(xí)物理化學(xué)(這門學(xué)科是采納物理學(xué)的理論成就與實(shí)驗(yàn)技術(shù),來探索研究化學(xué)規(guī)律和理論基礎(chǔ)的學(xué)科)。

1866年的發(fā)現(xiàn)被池田菊苗撿了起來,一年半后他回到日本,嘗試從主產(chǎn)地之一是日本的海帶中分解出谷氨酸,并獲得成功。

池田菊苗

*ajinomoto.com

谷氨酸在口腔里會優(yōu)先解離成谷氨酸根離子,舌頭才能嘗到鮮味。為了驗(yàn)證谷氨酸是一種“味道”,池田菊苗采用不同金屬陽離子和谷氨酸根離子結(jié)合,看看是不是都有鮮味,結(jié)果肯定都是有的,但除了鈉離子以外,其他離子會有金屬氣味。

鮮味的作用發(fā)揮需要一定量的鈉離子,而咸味還能適當(dāng)壓制谷氨酸的酸澀感,最終,谷氨酸鈉被作為味精的原料得以確定,接著才有了“味之素”的誕生。

*cup.com.hk

每個中國人都熟悉海帶。但每個中國人都不那么了解海帶。

中國科學(xué)院植物學(xué)博士,風(fēng)味系列科學(xué)顧問史軍在英國植物學(xué)家蒂莫西·沃克著作《牛津通識讀本:植物》中文版的序言中,就寫過一個打破常識的概念:海帶不是植物。

域-界-門-綱-目-科-屬-種,生物學(xué)中對生物分類的8個級別。

其中“界”這個分類,從18世紀(jì)“現(xiàn)代生物分類學(xué)奠基人”林奈的動、植物兩界法,到1975年生物學(xué)家特勞巴提出的六界系統(tǒng)——原生生物界、真菌界、植物界、動物界、原核生物界、病毒界。人類對生物的認(rèn)知早已不僅有動物和植物。

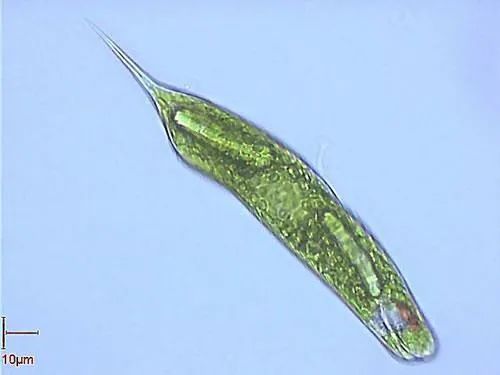

雖然“界”的定義至今還有爭議,但海帶這種既能進(jìn)行光合作用又看似不會動的生物,已從大眾會下意識以為的“植物界”,歸入了“原生生物界”。

海帶跟鞭毛蟲算是同一界,都是原生生物界

*搜狗百科

海帶的冷知識還不只關(guān)于它的生物分類。

今天我國大量養(yǎng)殖的海帶品種,實(shí)際是源自日本北海道的真昆布這一品種,再通過長年雜交育種而成,最初是由日本海水養(yǎng)殖者大槻洋四郎在30年代從涵館引種到大連。

除了引種海帶到中國,大槻洋四郎還將日本的筏式養(yǎng)殖專利帶了過來,正是在他的指導(dǎo)下,包括曾呈奎(中國藻類學(xué)奠基人)在內(nèi)的中國水產(chǎn)學(xué)家們才掌握了海帶筏式養(yǎng)殖技術(shù)。

這一我國至今仍為主流的海帶養(yǎng)殖模式,此后才有了新的發(fā)展和提升。

說回海帶和味素的故事。

作為科研人員,池田菊苗并不擅長谷氨酸鈉的商業(yè)化運(yùn)作,直到商人鈴木三郎助的出現(xiàn)。為了保證產(chǎn)量,池田告訴鈴木,小麥面筋中可分解出的谷氨酸要比海帶高很多,之后,他們便共同持有這一發(fā)明專利,開始以面筋為原料的谷氨酸鈉工業(yè)化生產(chǎn)。

很多味精廣告也會用小麥作為背景突出原料

*天奇生活

1937年,為了應(yīng)對小麥面粉銷量變化對味之素生產(chǎn)的影響,工廠啟用了脫脂大豆作為原料生產(chǎn)谷氨酸鈉的工藝。也就是說,味之素的生產(chǎn)原料一直以來都不是那個故事里說的海帶。

雖然20世紀(jì)初食品工業(yè)開始取得全面技術(shù)進(jìn)展,但從市場營銷的角度來看,要想打開這種新型產(chǎn)品的市場,廣告宣傳以人們熟悉的食物開始,是市場教育成本最低的做法。對于日本人而言,從海帶中制造味精的說服力,自然要高于面筋。

不可否認(rèn),海帶一直是家常菜重要的鮮味來源之一

1956年,日本協(xié)和發(fā)酵工業(yè)株式會社首次研發(fā)出谷氨酸的工業(yè)發(fā)酵生產(chǎn)工藝,至此,“水解法”退出歷史舞臺。現(xiàn)在,全球谷氨酸鈉的生產(chǎn)幾乎全部采用“發(fā)酵法”,鮮味的話語從東亞飲食遍布到全球。

今天的科學(xué)家發(fā)現(xiàn),鮮味物質(zhì)主要分為四個大類:氨基酸及其鹽類(谷氨酸、天門冬氨酸)、核苷酸類(5'-鳥苷酸、5'-肌苷酸)、有機(jī)酸類(琥珀酸)和呔類。食物中能感受到的鮮味,主要來源于這些物質(zhì)。

1996年,尼魯帊·喬杜里等人在味蕾細(xì)胞里發(fā)現(xiàn)了第一個鮮味受體——谷氨酸代謝性受體(mGluR4)。從里特豪森分解出氨基酸開始,各國科學(xué)家歷經(jīng)130年,終于在科學(xué)角度將“鮮味”確定為一種味道。不同種類的鮮味物質(zhì)更是服務(wù)于醬油、醋、蛋黃醬、奶酪醬等不同食物的生產(chǎn)。

而在中國人的飲食里,對極致鮮味的追求也從沒停止。

海帶苗與海蠣同煮,海帶苗的氨基酸與甲殼類食材的琥珀酸同為呈味閾值最高的兩種鮮味物質(zhì),琥珀酸還能讓氨基酸的鮮味滯留時間增長,使兩種食材的鮮味感受得到強(qiáng)化,極鮮的境界由此而來。

海帶配蝦滑也是一種極鮮的搭配

不同類型的鮮味物質(zhì)在一定配比下同時使用時,會產(chǎn)生協(xié)同增鮮效應(yīng),鮮味濃度能有“相乘”的效果而成倍增加,這很好地解釋了高湯為什么能這么鮮。

湯鍋里,各類食材中常見的谷氨酸與肉類魚類里的5'-肌苷酸、菌菇里的5'-鳥苷酸、玉蘭片里的天門冬氨酸、干貝里的琥珀酸二鈉有機(jī)結(jié)合時,清水的加入將蛋白質(zhì)中各類鮮味物質(zhì)水解而出。

湯鍋的加熱使它們相互融合,肌苷酸與鳥苷酸結(jié)合為5'-呈味核苷酸,鮮味濃度瞬間呈幾何倍數(shù)增加,而琥珀酸二鈉和食物中廣泛存在的鮮味呔讓鮮味提升的同時,在舌尖上的持續(xù)力也變得更長。

鮮味,是中國人自古追求的飲食之美,多少人對海帶的記憶是從一鍋海帶排骨湯開始的呢?

長輩用最平常的食材,無意間把東方人對鮮味應(yīng)用的終極形態(tài)端上了桌,谷氨酸與肌苷酸的結(jié)合,用一小勺鹽巴提到高峰,也印入了每個人的心中。

作者:裸食losik

排版:風(fēng)味君

頭圖:《風(fēng)味人間3·大海小鮮》

部分圖片來自網(wǎng)絡(luò)

如有疑問請聯(lián)系

communications@labsdoc.com

原標(biāo)題:《每個中國人都不那么了解的海帶 | 裸食Losik》

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司