- +1

神秘的東南亞:中國文明與印度文明的中轉站

東南亞,這個在第二次世界大戰中形成的軍事區域概念,因以英國學者霍爾為代表的諸多學者的努力,越來越多地被作為一個區域整體來對待了。目前,關于東南亞整體性的研究已經遠遠不像早期那樣局限于歷史、政治、經濟、軍事等與現代生活緊密相關的領域之內了,而已經廣泛地波及文化、宗教、民族,甚至史前文化的研究領域。

本文的主要目的在于闡述東南亞在族群和文化上與中印間存在的源流關系,以及這種傳播慣性給東南亞發展帶來的影響。即確認“中國-東南亞-印度”交往線中“東南亞”這一環節的地位,最終得出世界兩大古老文化——漢文化和古印度文化——以東南亞為中介或轉移平臺,實現了具有深遠歷史意義的首次接觸,而東南亞文化體也在這個交融過程中正式形成。

人類文化的遷徙行為雖然是多種多樣的,但由于各種客觀的和歷史的原因形成的遷徙規律也是毫無疑問地存在的。以中國為例,東北的移民大多來自山東和河北一帶,甘肅、青海的移民則多來自河南、陜西一帶,印支半島的移民則多來自云南、廣西一帶,除印支半島以外的東南亞地區的移民則多來自華南特別是東南沿海一帶。除了地域鄰近的因素之外,歷史形成的遷徙慣性也是不可忽視的。這種移民定式既然是歷史形成的,就必然具有一定的穩定性和持續性,其間或有部分的變異,但總的趨勢是不變的,尤其是在古代,更是長期不變的。

嚴格說起來,在東南亞地區史前時期從華南地區移民那里接受到的文化還不能算是真正的“漢文化”,或者說,其主體并不是“漢文化”,而是被“漢文化”視為異質的“百越文化”。在公元前的一千年期間,源于中原的“漢文化”與源于華南的“百越文化”之間正處于歷史上最為激烈的磨合時期,我們從這千年間的中原政權南擴的過程可以深切地感受到這一點。直到秦始皇“開嶺南”和漢武帝“設九郡”,中原“漢文化”才在這個區域大獲全勝,才使中原漢文化的南下過程告一段落。

從漢文化發展史的角度而言,周王朝奠基了“漢文化”的基本概念,漢王朝最終確立了“漢文化”的范疇,同時也確立了“漢民族”的范疇,所以說,該文化體才得以用“漢”字來命名和界定。這應該是得到大多數學者同意的觀點。以后各朝各代的歷史只是不斷地充實這個范疇中的內容,包括那些來自非漢族區域的文化。它們只是擴大了“漢文化”的內涵,豐富了“漢民族”的成分,卻從來沒有真正改變它的內核。從這個意義上講,“漢文化”的外擴應該是從漢朝正式開始的。

筆者的觀點是,終整個漢王朝,甚至可以說是整個漢魏時期,就中國的南方對外交通行為者而言,其終點(包括主觀上的和行為上的)就在東南亞地區,而且主要就在東南亞半島地區。筆者這樣主張,并不是說就否認在這個時間段內有中國人到達印度甚至更遠地區的行為存在,尤其是個人行為,但那絕對不是屬于常規概念下的行為。常規概念下的行為應該是,無論陸路還是水路,無論是經商還是求異,中國人遠行的既定目的地就是東南亞半島地區。他們在這里交換貨物、商品,在這里接觸到異質文化(包括印度、阿拉伯、羅馬,甚至東非文化)。

《漢書·地理志》的記載只是表明在當時有這么一條海上航線可以通往印度,但并不表明要得到印度物產就一定要親自到印度去不可。如果是那樣,還要商人何干?因中印南海航線的存在而形成的東南亞地區國家或政權(如扶南、頓遜等)的繁盛如何解釋?在那里又怎么會有“日積萬人”的大商業中心存在?

有大量的史料證實,在漢魏時期甚至以后相當長的一段時期內,中國與印度、羅馬、阿拉伯,甚至東非地區的物資交流基本都是通過中介商來間接進行的。這條貫穿東西的大商道是由四個大的商貿站點連接起來的,即中國、東南亞、印度和亞力山大。真正能夠獨立完成整個流程的商業行為幾乎沒有。間接貿易是當時主要的貿易方式。

所以說,漢朝官方雖然建立了與南洋貿易中心的關系,“但無論如何,華人并沒有控制著貿易”。控制這條貿易線(或者說是控制貿易內容和市場)的是東南亞地區的商人,可能當地的政權也參與其中。

近代考古在印度、西亞、羅馬、埃及等地發現的中國古代商品的遺物,只是表明這些商品經過各種渠道進入了這些地區,而并不能表明它們一定是由中國商人親自帶到這些地方去的。

當然,從廣義上來講,商品本身就是一種文化的載體,是某種文化特征的物質化體現,但少量的商品在某個具體文化體內所發生的作用可以說是微乎其微的,更不能談什么具有社會意義的文化影響了。

筆者認為,要想確認中國人的足跡是否到達了某一地區,需要的不僅僅是對某些商品的源地歸屬的考證,更重要的是對當地族群文化歸屬的認定,如風俗、血緣、建筑等,而這些東西正是我們以往在研究上述地區與中國關系中所缺少的。

中國與東南亞地區間存在著復雜的文化關系,這些涉及考古學、民族學、人類學、民俗學、歷史學、遺傳學、文獻學、語言學的大量資料,它讓我們確認了公元前一千年至公元后的幾個世紀間,中國與東南亞地區的親緣關系,這一切都是使東南亞成為“漢文化”南傳中轉站的基礎,貿易只是這些基礎的一個外在表現形式而已。

所以我們說,東南亞地區就是漢魏時期南海航線的主要目的地,也是當時“漢文化”南下(轉而西進)的主要中轉站。

二、東南亞是早期印度文化東輸的中轉站

關于印度文化進入東南亞地區的過程和相關問題,筆者認為,公元前最后幾個世紀里,印度文化可能已經進入東南亞地區。從一般的宗教觀念出發,教徒由于其與所信仰宗教的密切程度不同,大致可以分為三類:

其一是大量的普通信仰者。他們只是出于某種精神與物質上的需求,在思想和行為上接受某一宗教的部分教義和教規,但并不嚴格以其來規范自己的思想與行為。他們只是偶爾地參加與宗教有關的活動,并在不損害個體生活的前提下接受宗教教義。

其二是為數較少的虔誠的信仰者。他們的思想意識基本是建立在某一宗教的教義之上的,他們的思維和行動的核心基本是宗教的,并會用相應的教義和教規來指導和規范自己的思想與行為。他們會定期參加宗教活動,并進行一些純屬宗教層面上的活動。他們構成了宗教信仰的中堅群體。

其三是少數的職業宗教群體。他們以宗教為人生的全部內容,負責制定、解釋和傳播教義,主持各種宗教活動,是整個宗教群體的核心。他們所到之處所進行的幾乎所有行為,都是與宗教有關的。所以,這個群體的存在,可以說就意味著宗教的存在和傳播。

以此理論來觀察不同時間段進入東南亞地區的印度文化攜帶者,就可以明顯地看出他們之間的不同。

最初進入東南亞的印度文化像在印度國內一樣分為兩類,一是吠舍文化,二是婆羅門文化。他們的攜帶群體也是不同的。前者以商人(吠舍)群體為主,后者以婆羅門群體為主。由于兩者社會身份的不同,行為目的不同,接觸的社會階層自然不同,所產生的最終結果之間的差異是可以想象的。

吠舍文化是由到東南亞地區經商的商人們帶來的,他們可能曾經在東南亞建有定居點,以便展開活動。但由于其影響似乎主要在社會下層或者有自己相對封閉的文化圈,或許是因為這些傳播者本身的受教育水平有限,或者果真像博什所說的,單憑商業接觸是不能夠將一個民族較高的文化傳給另一民族。總之,除了個別的尚不確定的考古遺物發現外,我們現在還沒有發現更多的他們留下的文化蹤跡。但有一點筆者覺得是正確的,如果這時期印度商人真的在東南亞存在,其目的地應該就是東南亞地區。原因很簡單,在一向“重史”的中國史籍中,我們只發現在這時期有極少數有關印度商人來華的史料,這與當時相對繁榮的貿易交往態勢十分不符。

現在有資料確定最早到東南亞的婆羅門是“征服”扶南的“混填”。據筆者的考證,他的到來是在一世紀末至二世紀初,因為以他的名字“填(調便)”和原來扶南女王的名字“柳葉”合稱的國家“葉調國”曾在公元132年初到漢朝訪問。

多數研究者傾向于認為這個“混填”是來自印度(雖然他可能不是直接從印度到扶南的)的“婆羅門”,至少是具有婆羅門身份的東南亞人。從他很自然地乘商人舶到扶南的經歷來看,商人到達在先是一定的,而且在此之前有婆羅門到過東南亞地區應該也是可能的。他們帶來的是流行于印度上層的婆羅門文化,外在表現形式以宗教為主。

從有關史料來看,這些婆羅門似乎都是以東南亞當地社會的上層為活動對象的,他們的行為所涉及的內容在形式上看也多屬宗教的,實質上卻是有關穩固政權或加強統治的東西,如王權神化。對于那些與實際統治關系不大,或者與當地文化有強烈沖突的東西,東南亞地區的原統治者們一般是拒絕的。這說明兩個問題,一是這些來自印度的宗教傳播者,知道當地統治者能接受什么;二是這時的東南亞地區的統治集團并不是完全被動地接受外來文化,而是有選擇地、主動地吸收外來文化。

有研究者指出,印度文化“最先傳入東南亞的,是印度的婆羅門教(包括印度教)及佛教,使東南亞的歷史步入另一個階段”。雖然我們還沒有確切的資料來標定印度文化進入東南亞的具體時間,但根據《漢書·地理志》中的記載和在東南亞地區發現的考古資料,以及古印度梵文文獻中的傳說,認為在公元前最后二三個世紀時印度文化已經進入東南亞地區應該是沒有太大問題的。

這時候的印度擔當著三大任務,一個是將自己的商品和文化傳入東南亞地區(當時印度人所認為的“東方”),同時還要將來自羅馬等地的商品和文化中轉到東南亞地區,再就是將東南亞的特產或來自中國的物產運回印度。換句話說,相對古羅馬(埃及亞歷山大)文化向東南亞地區(東方)傳播而言,印度是中介者。而印度文化自身向東方的傳播過程,卻是以東南亞地區為終點的。印度是始端輸出者,東南亞是中繼者,中國是終端接受者。

反過來也一樣。由于當時的印度商人與中國基本上還沒有形成直接貿易,東南亞地區的中介作用是不可缺少的。中國的漢文化以東南亞地區為中介,對印度文化也產生著影響,當然,也會通過印度向更遠的地區傳播。

中印間直接貿易行為的發生是公元1世紀以后的事,海上直航貿易行為則更是4世紀以后的事了。

印度人在向東南亞輸出自己的商品與文化的同時,還將來自羅馬、埃及、西亞、東非等“西方”的商品和文化傳到東南亞,并將來自東南亞和中國的文化帶回去,傳出去。就這點而言,印度又成了中介者,東南亞則將這些舶來品,再次轉運到中國等最“東方”的地區,最終形成了“中國-東南亞-印度-亞歷山大”這條貫穿東西的大通道。

三、中印文化登陸與東南亞文化的形成

對印度文化與漢文化在東南亞地區的相會,其實早有研究者意識到,只是沒有進一步的探討罷了。

具有馬來亞官方背景編纂出版的《馬來亞歷史綱要》說:“公元前140至87年漢武帝遣使由海道到印度,以代替經云南和緬甸的艱險陸路。也許從這時起,中國帆船已開始航行至馬六甲海峽,中國的史籍也開始提到馬來亞。那是中國人利用東北季候風航行到馬來亞來,又利用西南季候風回去的。印度商賈的到達馬來亞,可能差不多和中國人在同一時期。”中國著名東南亞史學者金應熙先生也說:“到公元1世紀時,從東地中海到華南海岸的海上航路初步接通,航線從華南經印度支那、馬來半島、印度尼西亞西部通至印度東南岸一帶,于是越南南部與馬來半島北部成為當時東南亞國際貿易的焦點。”

這明顯地是說,在公元前2世紀的時候,漢文化與印度文化已經相會于東南亞了。

還有學者對為什么印度文化與漢文化在東南亞后來的發展結果不同作了探討,認為:“印度人的最早據點在西海岸的吉打,他們建立了一個政權,叫做迦吒訶(Kataha)。華人雖也在公元初到達馬來半島,但他們是負著使命往印度去而路過此地,所以他們不像印人那么大批移入,建立政權。”

筆者認為,這其中其實還有一個十分重要的區別,那就是漢文化是俗文化,而古印度文化是神文化。

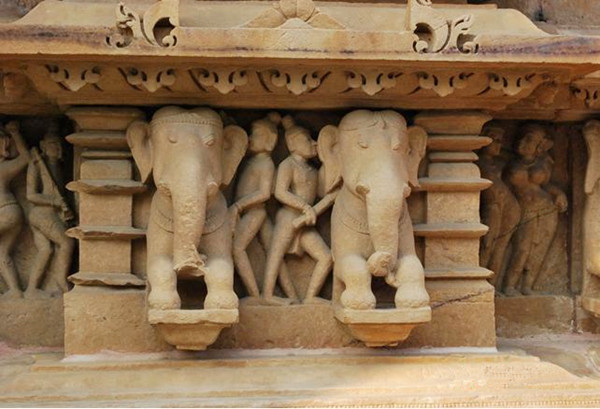

東南亞地區不僅僅起了連接印度文化和漢文化的歷史性作用,而且也從這種媒介身份中獲益匪淺。正是印度的印度教文化和佛教文化的傳入,使東南亞地區的王權得到從未有過的尊崇地位。“大約在公元5世紀之后,印度文化的影響已非常明顯地見諸碑銘的語言和書法、建筑遺存的一般風格和裝飾細節、印度教和佛教的宗教觀念,以及傳入的其它藝術形式如梵文史詩《羅摩衍那》和《摩訶婆羅多》等方面。在這方面有關大量的考古學、碑銘學和建筑方面的相關證據。”

當然,印度文化進入東南亞各地的時間和影響是不同的,特別是在半島地區和海島地區的差別就更大。海島地區的印度文化大多是通過半島地區再傳的,所以其影響相對半島地區而言就低了許多。所以,金應熙先生說,“印度宗教(佛教和印度教)也通過一些東南亞古國傳入菲島,但是未能在居民中扎根。在菲未有發現寺廟和僧侶活動,也沒有菲律賓人崇信印度神、佛的跡象。顯示印度宗教影響的主要是菲律賓語言中一些宗教辭語的印度來源,也有少數幾件文物。泰加洛語的巴塔拉(創造神)和提華多(精靈),還有馬巾達瑙語的天堂、地獄等辭語,都是源出梵語的,但是更接近馬來語或爪哇語。”

筆者還不能最后確定印度文化最初對菲律賓群島產生影響的時間,有跡象表明似乎是在10世紀以后,特別是12至13世紀,因為我們現在能見到的相關文物大多屬于這一時期。

還有一些能夠表現出東南亞地區受印度文化和漢文化影響的例子。如喪葬方式。東南亞地區的一些地方,曾經流行過結合來自印度的火葬和來自中國的甕葬而再創的喪葬方式。

火葬是古印度的主要喪葬形式之一,直到現在還有著巨大的影響。古印度的火葬,可能開始于原始階段的某個時期,其中蘊含著原始印度人的許多宗教觀念。不論是最早在原始信仰,還是吠陀教,或者婆羅門教、佛教和印度教、耆那教等,都可以看到火葬的痕跡。

甕葬則是被公認為發源于中國的喪葬形式,在中國仰韶文化、龍山文化遺址中,在東南沿海地區、西南地區、臺灣島的族群風俗中,都有甕葬的痕跡被發現。雖然在細節上,各時代和各地區的甕葬形式雖有所差別,但其中蘊含當時人的宗教觀念應該是不可否認的。如尸體的盛裝方式(先腳后頭)表現了當時的人們已經有了“視死如視生”的觀念。在甕底或甕蓋上留有專門的孔道,表現出當時的人們已經有了靈魂的觀念。還有甕棺的安放地點、安放方向、排列方式等,都無一不在向我們傳達當時人們宗教意識的存在。

在中國,甕葬是分為一次葬和二次葬的。一次葬就是按一定的程序直接將尸體殮入甕內安葬。二次葬則是先將尸體以某種方式暫時安葬(東南地區往往是土葬或停放在一定的場所,而西南地區則有水葬、土葬、停放等形式),經過一定的時間后,再將遺骨按一定的程序盛入甕內(客家人稱之為“拾金”,屇時要舉行比第一次安葬更為隆重的儀式),再行安葬。他們認為這才是人生的真正終結。

在廣大的東南亞地區(包括半島地區和海島地區)的史前遺址中都發現有甕葬的痕跡,這無疑來自中國。只是后來東南亞地區的甕葬習俗與來自印度的火葬習俗合二為一了。

大量的史料證實,在公元前后這一段時期內,許多東南亞地區(如扶南、占婆等)流行著先火葬后甕葬的習俗。就是先將尸體火化,然后再將遺骨或骨灰裝入甕內。直到現在,柬埔寨人仍然流行這種喪葬習俗。但東南亞地區的葬俗并不是簡單地接受中國和印度的習俗而已,也有自己的創造。如將裝入甕中的遺骨或骨灰再投入海中或江河之中,實施“水葬”。

位于今緬甸境內的古驃國的喪葬習俗基本上也差不多。據英國學者霍爾的研究,位于今緬甸茅沙的古驃國都城“室利差呾羅”的宗教遺跡表明驃族的宗教信仰是混雜的,他們對于各種宗教抱兼容并包的態度。有許多尊毗濕奴石像,有觀自在菩薩和大乘佛教所崇奉的其他菩薩的青銅制小塑像,另外還有雕像上的巴利語文說明小乘佛教在這里早已盛行。俗用火葬,骨灰放入甕內,存放于佛塔周圍,或放在廣闊墓地內的磚臺上面,蓋以泥土。

對文化發源地的向往,對精神故土的崇拜可能是導致這些明顯具有宗教意義行為的最根本原因。宗教文化雖然是一種普遍的人類文化現象,雖然其“本身并非區域文化,但是,宗教傳播隨信徒集群而定點分布,具有地緣化特點,自然也就進入區域文化了”。

正是這種特有的歷史與地理因素,使“東南亞的文化外表,是宗教的,傳自西方,宗教精神與中國不同,而東南亞的社會卻是東方式的,可以認同”,成為融合東西方文化的最大地區之一。我們隨時隨地可以在東南亞看到東方文化或西方文化的影子,但如果認真地考察起來,會發現它們并不等同于東方文化或西方文化,我們稱之為“東南亞文化”。

四、結語

東南亞在中印文化交往中地位的變化,是與其文化體的形成過程基本同步的。

對于東南亞文化的形成,伯希和、費瑯等人最早提出了“印度文化化”的概念,1944年賽岱斯發表《印度支那和印度尼西亞的印度化國家》(中文版譯名《東南亞的印度化國家》)集其大成,系統地闡述了所謂東南亞“印度化”的概念。他指出,東南亞文化的印度化過程,始于早期的印度與東南亞的貿易行為,是一個和平的過程,而非類似近代的殖民或征服的過程。早期的貿易行為為后來的高級別的印度文化進入東南亞打下了基礎。隨著東南亞國家或政權的逐步發展,它們開始主動地去吸收印度文化中最適合自己的東西,如關于王權的概念、梵文的使用、宗教的一統性和神圣性,等等。賽岱斯的著作被看作是主張東南亞文化“印度化”的代表,在西方學術界影響很大,在中國也有不小的影響。

實際上,有關東南亞文化主要以“印度化”為特征的觀點,自其問世起就一直不斷地受到挑戰。一些有著東南亞文化或研究背景的學者,尤其是那些在世界民族意識在提高階段成長起來的東南亞本土學者,一直都反對這種以外來文化為主體,來闡釋東南亞文化的觀點。在這問題上的有關爭論,在澳大利亞學者J.D.李吉先生為《劍橋東南亞史》所撰寫的《東南亞歷史的撰寫》一章中,有很好的綜述,讀者可以參考。

總的來說,只有極少數的研究者完全否認早期東南亞歷史發展過程中的“印度化”現象,大家的分歧主要在于,在這個“印度化”過程中,在外來印度人和原居東南亞人之間,誰掌握著文化主動權的問題。也就是說,東南亞文化的主體是本土文化還是印度文化,以及不同時期印度文化的輸入渠道與方式問題,等等。研究者們在回答這些問題時提出了許多觀點,但分歧大多是在程度上,而不是在性質上。

筆者的觀點是,當印度文化進入東南亞之時,東南亞是存在某種程度的原生文化的,而且這種原生文化已經發展到可以接受或選擇外來文化的水平。否則,我們就不能解釋為何印度文化在東南亞得以立足。所以,印度文化輸入東南亞的過程不是開荒的過程,而是促進的過程。它需要有一個能夠認同、接受自己的文化受體。至于早期印度商人在東南亞的經商行為是否能稱得上是印度文化的載體,筆者認為應該是可以的。盡管這些商人的社會地位十分卑微,他們的文化水平十分低下,但他們到底還是印度文化的攜帶者,他們所到之處自然而然地會帶來某種印度文化(其中大部分可能不屬于古印度文化的主流部分,即高層次的宗教文化,而應該是流行于第三等級間的俗文化,甚至可能包括多神崇拜的原始宗教成份)。當然,他們可能不是主觀的文化傳播者,但卻是客觀的文化傳播者。沒有他們的行為作為鋪墊,后來大規模的印度文化在東南亞成功登陸是很難想象的事。

當然,我們也不能過高地估計東南亞原生文化的水準,它畢竟還不能與中印這樣的古老文明相對應。從某種角度說,它還沒有能力去完全接受來自印度或中國的文化,這也決定了它對中印文化的吸收,只能是片面的、割裂的。其產生的結果必定是混亂的、雜糅的,而這又恰恰使得東南亞有一個較好的自我發展環境,最終形成自己的文化體。

(本文原題《東南亞與中國、印度的文明對話——從東南亞文明多樣化談起》,收入《跨洋話史:在全球化時代做歷史》,王希、肖紅松主編,商務印書館2017年1月。經授權,澎湃新聞轉載。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司