- +1

背后|不止王濛,七臺河人正在創造短道速滑的歷史

原創 心予 故鄉與世界

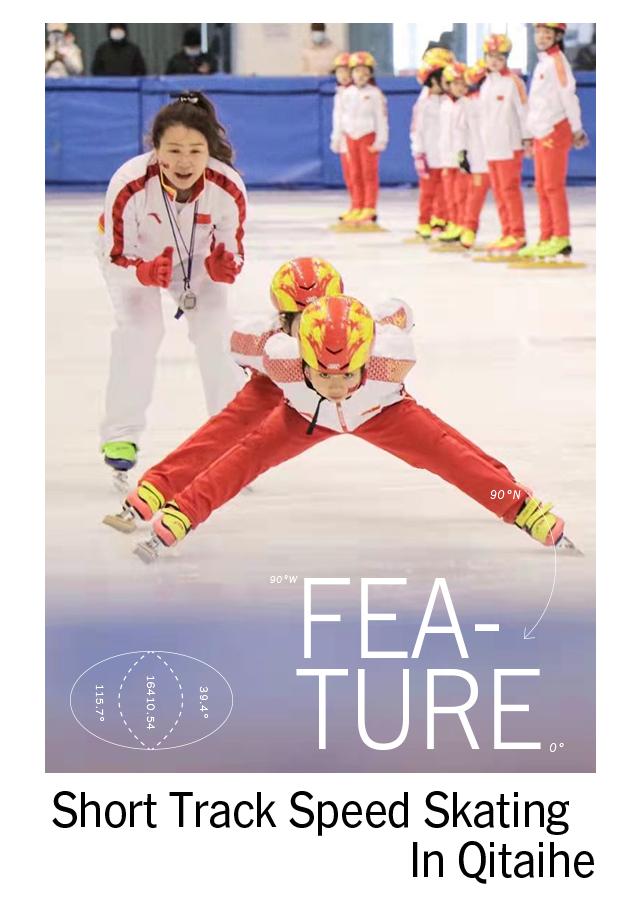

2022年2月7日,三名中國選手進入冬奧會短道速滑男子1000米的比賽前四。從范可新等人拿下中國隊首金到王濛嘮嗑式東北味解說,短道速滑頻頻登上熱搜。范可新、王濛包括短道速滑曾經的冠軍大楊揚、孫琳琳等人都來自同一個地方——黑龍江七臺河市。在過去的20年里,七臺河這座人口不足百萬人的小城為中國貢獻了近半數的冬奧會金牌。東北這么大,為什么七臺河這座小城能孕育這么多世界冠軍?我們采訪了當地的短道速滑體校教練與孩子家長,試圖揭開這個謎題。

——編者按

對于熟悉冬季運動的體育迷來說,黑龍江省七臺河市是一個難以被繞開的名字。2002年的鹽湖城見證了中國第一個冬奧會冠軍大楊揚,而她在全世界聚光燈下的呼喊則讓七臺河這座城市正式走進了觀眾的視野。楊揚、王濛、孫琳琳等短道速滑名將從這里走出,站在世界的最高領獎臺上。

上圖:大楊揚在2002年鹽城湖冬奧會奪冠。?公眾號:足球頻道

下圖:大楊揚站在2002年鹽城湖冬奧會領獎臺。?公眾號:足球頻道

然而在體育以外,人們對七臺河一無所知。打開微博搜索“七臺河”,映入眼簾的前三個關鍵詞是“暴雪”“疫情”與“煤礦”,就像是外人為一座北國邊陲小城寫下的注腳。

如今,當我們翻開歷史的書頁,會發現七臺河在多數時間內處于華夏文明的邊緣。這里是“塞北”,商周時肅慎人的地界,忽必烈治下的“胡里改萬戶府”。1910年勃利煤田的發現標志著七臺河現代文明的開端,城鎮由煤礦業而興起。在解放戰爭后,新中國政府開始大量開采七臺河煤田,為這座偏遠小城帶來了持續的生機。除了煤礦,七臺河同樣有著獨特的北國森林風光。這座森林覆蓋率高達48.6%的城市,擁有著西大圈、石龍山等多個國家級森林公園和桃山湖國家濕地公園,境內的通天林場是世界上面積最大的人工紅松林。極高的森林覆蓋率同樣使其成為了全國最大的黑木耳生產基地之一。

七臺河礦山雪景。?視覺中國

然而,所有這些都不足以解釋七臺河在短道速滑上的奇跡 —— 為什么偏偏是七臺河呢?

站著滑過終點

“太不容易了。”

以前看電視時,每當有瞬間勾起主角無限的回憶,趙小兵教練總是有所懷疑。但這一次,她相信藝術真的來源于生活。

趙小兵教練在雪場。

在回憶長廊的一頭,是2010年正月上午和熙的陽光。2月25日的上午10點半,趙小兵坐在七臺河家中觀看溫哥華冬奧會女子短道速滑3000米接力的比賽。自94年利勒哈默爾冬奧會以來,韓國女隊在近20年間統治著這一項目。而這一次,由王濛與周洋領軍的中國隊迎來了挑戰韓國人最好的機會。

一出發,中國隊就保持著一定的優勢,而韓國隊也緊隨其后,領先位置不斷交換。在比賽還剩六圈時中韓兩隊同時完成交棒,兩隊幾乎并駕齊驅,然而此時在內道的韓國選手金敏晶向外揮臂,并用冰刀以一個隱蔽的動作蹬踏中國選手孫琳琳。孫琳琳一個踉蹌,被迫向外道避讓,損失了大量時間。最終中國隊無力再次追趕,以第二沖過終點。韓國隊率先沖過終點,她們開始高舉國旗大肆慶祝。

但比賽并未就此結束,此時中國隊教練李琰舉手提出申訴,現場大屏幕開始不斷反復播放著韓國隊的犯規動作。最終在裁判組近十分鐘的交涉后,韓國隊成績被取消,中國隊遞補獲得金牌。

結果揭曉后歡慶的中國隊與韓國隊落寞的背影形成了鮮明對比。

在這樣一場跌宕起伏的比賽后目睹愛徒收獲金牌,電視機前的趙小兵教練激動地從沙發上躍起,然后癱坐在那,泣不成聲。

淚光連接著回憶長廊的另一端,那是東北冬天無數個漆黑的雪夜,8歲的孫琳琳拖著瘦小的身影每天凌晨三點起床,摸黑走過長長的村路,和趙小兵教練一起在室外找冰滑。十多年后,那條漆黑的雪徑終于被夢想照亮。

為什么是“七臺河”?

“如果孫琳琳當時摔倒的話,無論如何我們都不會是冠軍。”

趙小兵對于一點很篤定,那就是無論如何都要“站著滑過終點”。她說如果七臺河短道速滑的成功有原因,那就是這種永不言棄的精神,而這種精神則源于一個叫孟慶余的人。

孟慶余教練。?東北網

1968 年,煤礦工人孟慶余帶著一雙冰鞋只身從哈爾濱來到七臺河。4 年后,熱愛滑冰的他代表七臺河參加冰上運動會,并一舉奪得1500 米、3000 米和5000 米3項冠軍。

隨后孟慶余便被調入市體委,成為了七臺河市的短道速滑教練。那時候的訓練條件極其艱苦,由于沒有室內冰場,孟教練需要帶著孩子們去室外找冰滑。冬天零下二三十度的天氣,他常常半夜起床,拿著自制的鐵桶放在爬犁上當澆冰機,就為了能給孩子們訓練澆出一片冰場。而更為大齡的運動員則需要“借船出海”,去哈爾濱借用滑冰館訓練。由于訓練隊伍多,上冰時間不是凌晨就是深夜。

在不懈的訓練中,孟慶余和他的弟子們琢磨出一套有效的技術和訓練方法。在他的帶動下,滑冰運動在七臺河市快速興起,運動員們也逐漸收獲成績。1991 年,張杰在世界大學生冬季運動會中斬獲金牌,成為從七臺河走出的第一位世界冠軍。此后,七臺河又相繼為國家培養和輸送了楊揚、王濛、范可新等9位世界冠軍。

所有這些,趙小兵教練都看在眼里。她和孟慶余老師一樣端著臉盆去鍋爐房澆水。東北的鍋爐房很深,每一次她都得爬著梯子上下近百趟,才能澆出一片冰場。有時她腿軟腳底一滑,整盆水扣在頭上,一下子就凍成了冰人。

七臺河一處室外滑冰場,像這樣在室外澆制的冰場在七臺河十分常見。

嚴冬的每一次訓練都是伴著星月而行。早上五點的訓練,趙小兵三點就得起床。由于太早了,連路燈都還沒亮。那時她沒有車,作為一個女孩子,每天在蒙蒙夜色中走出門,她都害怕 —— 她既害怕路上沒有人,也害怕路上真的有人。

某個冬天的黎明,趙小兵起來訓練,一出門就發現街角站著一個人。她嚇得不敢走,快步跑回了樓道里,在門上開一個小縫,等待那人走開。焦慮的趙小兵這樣來來回回跑了兩三遍,卻發現那人還在那,只能硬著頭皮走出來 —— 如果再不出發,她跟孩子們約定的訓練就該遲到了。這一回,當她走到那人跟前時候,突然間發現“他”是根電線桿,當時趙小兵的淚腺一下子就繃不住了。

運動員們在室外冰場訓練。

2006年,七臺河短道速滑的奠基人孟慶余因為交通事故不幸殉職。由他親手選拔和培養起來的新一茬教練開始接過他手中的秒表,繼續投身短道速滑事業。

收藏館內收有奠基人孟慶余教練的遺物,包括秒表、手機和手表。這些都是孟教練所走過的坎坷道路。

2013年,七臺河終于有了自己的室內冰場。先前在室外找冰滑的苦日子一去不復返,但趙小兵教練覺得,這種為夢想拼搏的精神不能丟。

“我想我確實是實現了我的冠軍夢。但是還有那么多的孩子他們心中也有夢想,還有那么多的家長對孩子有那么大的期盼,而我恰好又有這樣的一個能力,”趙小兵說。

短道速滑經濟學

作為一項極度依賴場地與自然條件的運動,對于大部分地區的家庭,學習滑冰是一件門檻不小的事情。在大多數西方國家,只有中產階級以上家庭的孩子才有條件接觸冰雪運動。據前美國速滑隊成員瑞恩·貝德福德(Ryan Bedford)的母親貝絲·貝德福德(Beth Bedford)估計,她兒子在成為精英級運動員的道路上每年的訓練費用(教練、冰上時間、旅行、設備和各種會費)約為 13500 美元,而這只是2010年的數據。

如果把目光投射到國內,在我國南方,由于一年四季都無法形成天然的滑冰場,需要人工建設室內滑冰場。對于大多數二三線城市來說,這都是不小的工程。而即使在北方,盡管可能存在天然冰場,也通常沒有足夠的專業教練來保證滑冰訓練的質量與安全性。在北上廣等大城市,滑冰場的入場費一般在100元,而專業的教練員則要一小時300元左右。這對于大多數家庭都是不小的開銷。

然而在七臺河,學習滑冰是免費的。除了需自費少量的裝備器材,冰場與教練培訓都不需要花一分錢。在七臺河,幾乎每個學校都有澆冰場,而每澆一塊冰場地方政府都會獎勵30萬元。

七臺河以大楊楊命名的“楊揚街”上佇立著一座短道速滑雕像。

在選拔人才上,趙小兵教練說她并不拘泥于年齡。事實上,接觸短道速滑的年紀越早,訓練出成績的概率越高。但對于四五歲零基礎的幼兒園小孩,又該怎樣判斷他們的天賦呢?趙小兵教練有一套她自己的標準。除了測試基礎身體素質的立定跳遠與短跑,她同樣會簡單地教授孩子們一些基礎的滑冰動作,以考察小孩對于專項動作的理解和接受能力。

在滑冰隊訓練的閆恩齊小朋友今年8周歲,在上小學二年級,他已經練了近四年的滑冰。他的媽媽尹洪光說,孩子在七臺河練滑冰,是一件讓父母倍感榮耀的事。如今,閆恩齊每天在學校上半天課,中午尹洪光就會接他去練滑冰。她說每回見到各個老師同學,都能看到他們投來羨慕的目光。

閆恩齊與短道速滑冠軍大楊揚及王濛的合影。

在這一份羨慕的目光背后,同樣有著不為人知的付出與犧牲。尹洪光說,每天接送孩子是一份不小的差事。對于大學英語專業畢業的她來說,有很多專業性的工作可以選擇。但與此同時她也是一名母親,需要在自己的工作與孩子的發展環境之間做出一些權衡取舍。她說不光是她,隊里好多孩子家長都選擇放棄自己的愛好和時間,一天早中晚接送照顧孩子,陪伴孩子的熱愛與事業。

對于家長來說,另一個需要做出取舍的事情便是學業。對于練速滑的孩子,到了15歲左右時會有一次分流。隨著年齡增長,那些跟不上速度與訓練強度的孩子會選擇退役。但權衡同齡的孩子已經快初中畢業,孩子回到校園很難融入跟上學業。

訓練課上,教練正在給閆恩齊糾正動作。

為了破解這一窘境,達成學業和訓練之間更好的平衡,七臺河于2014年開始建立短道速滑特色學校。體育局為它們投入資金,提供訓練器材與專業教練培訓,使得孩子們可以“體教結合”,上學滑冰兩不誤。盡管如此,“好事兩難全”的困境依舊現實存在。對于前路上不可避免的岔路,尹洪光說她相信教練對孩子的判斷,她會根據教練的專業意見,做好兩手打算。

七臺河哺育著一代代滑冰健將的成長,而這項運動所帶來的的成就也以其獨特的方式反哺著七臺河。現如今,短道速滑幾乎成為了七臺河旅游業的一大招牌。

七臺河剛剛竣工通車的“冠軍橋”夜景。

八層高的短道速滑冠軍樓是體育愛好者的必去之地,那里收藏記錄了七臺河短道運動四十年來發展過程的點點滴滴。短道速滑的元素在城里無處不在 —— 旨在成為網紅打卡地的“冠軍橋”、以奧運冠軍大楊楊命名的“楊楊街”,它們都是這座煤礦城市新的明信片。

“培養冠軍”還是“教書育人”?

除了短道速滑教練,趙小兵教練的另一個身份是少兒運動心理學專家。每一個冠軍都是從孩子練起,而訓練涉事未深的兒童不比職業運動員,趙小兵深知這一點。她說,訓練的核心并不一定在于出成績,更重要的則讓他們對滑冰項目產生熱情。要做到這個,背后的道理也很質樸簡單 —— 一切都從讓孩子喜歡教練開始。

趙小兵教練與學生的合照。

“在我們每個人上學的時候,學習成績最好的科目,那個老師一定是我們最喜歡的,” 趙小兵說。

在訓練的過程中,趙小兵會注意管理自己的肢體語言與溝通方式。與此同時,她也會將訓練計劃放在游戲中來完成,以寓教于樂的方式吸引孩子的興趣。

趙小兵總是傾向于躬身力行。盡管膝蓋不好,但她在訓練時一直半跪著,將手放在他們身上,然后一點點讓孩子感受肌肉是怎么用力的。她說疫情對訓練影響很大,因為這樣切身的動作傳授是無法用線上教學取代的,特別是對于那些年紀較小領悟能力不強的隊員來說。

趙小兵教練在冰場輔導孩子訓練。

每個孩子都在不同的家庭環境中成長,父母的素質與教育不同,對孩子也有著不同的影響。趙小兵認為練短道速滑,獲得孩子家長的支持十分關鍵。一方面,她會不斷和家長溝通孩子的訓練情況,讓家長了解短道速滑項目的前景與“鎖定世界賽場”這一目標。另一方面,如果家長對成績操之過急,會把負面的情緒傳遞給孩子,也會給訓練造成負面影響。趙小兵教練也需要正確引導家長的心態,不能讓他們過度望子成龍。

高睿含小朋友今年剛滿5周歲,在上幼兒園中班。他的父親高亮說,東北人天生對于冰雪的親近以及七臺河短道速滑的宣傳讓他決定送孩子去滑冰。盡管孩子年紀小,卻有著不小的抱負。去年夏天高亮和孩子在家中看奧運會,每當看到有中國隊員參賽時高睿含就變得很緊張。而當中國選手奪冠時,她說自己也想成為世界冠軍。在“奪冠”這件事上,高睿含不只是“說說而已”。她真的讓高亮在家中給她擺起小領獎臺,自己站在上面接受父母的頒獎。

高睿含驕傲地展示一面北京冬奧會旗幟。

短道速滑是一項充滿了風險的運動,尖銳的冰刀、高速的滑行與時有發生的碰撞使得訓練與比賽中傷病難以避免。在這個過程中,家長難免為孩子的安全而揪心。青年隊里大一點的孩子,他們受過的傷每一名家長都看得見。七臺河的教練都是從事速滑十幾年的專業教練,但規避風險不等于零風險,沒有人能夠保證訓練場上無事發生。

七臺河的國家短道速滑訓練基地全景,冰車正在進行工作。?新華社

尹洪光選擇相信教練的專業性,但另一方面,作為一名母親她無可避免地會為孩子擔心。她說自己只能盡量把這份牽掛藏起來,不把憂愁帶給孩子。在訓練前,尹洪光會告訴孩子要去避免不必要的碰撞與風險。但當意外真正發生時,她告訴孩子必須堅強地站起來繼續往前沖,去完成該完成的事情。

“我們能給予孩子更多的就是勇氣,只能是這樣,因為我們家長做不了什么其他的事情了,” 尹洪光說。

訓練中的閆恩齊。

家長需要調整心態,正確看待傷病以及意外的出現。與此同時,孩子們的心理建設也是短道速滑訓練的一大重點。在世界大賽中,由于大家的水平都十分接近,最快的選手往往并不一定能笑到最后。2002年鹽湖城的布拉德貝里,2014年索契的李堅柔,一次次的“弱者”奇跡告訴我們第一名是那個站著滑過終點的人。能夠在混亂與碰撞中保全自己并笑納大禮,是良好比賽心態的體現。

等到孩子們長大后,成年級別的比賽滑完500米的賽程不過40多秒。超越的時機稍縱即逝,在激烈的卡位與電光火石之間,碰撞不可避免。趙小兵認為,如果運動員養成了斤斤計較的習慣,總想著裁判沒看到或者想要報復回去,那么很容易就會失去本可以把握住的機會。

作為一項體育運動,短道速滑不僅需要身體力行,同樣磨煉著人的心智。在練速滑后,尹洪光說孩子判若兩人 —— 從前身上的自卑膽小都不見了,取而代之的是自信樂觀的狀態。她覺得,這種變化帶來的收獲比奪得任何冠軍都要大得多。

學員正在七臺河速滑場館進行訓練。

對于練速滑后孩子性格的轉變,高亮同樣感同身受。剛開始練習滑冰時,高睿含還不會并道。只要一到并道時,她就會摔倒。高亮當時覺得“完了,肯定堅持不住”,但出乎意料的是,女兒一次次費勁地站起來,不哭也不鬧,拍拍身上的冰渣就繼續聯系。這份成長與擔當,讓高亮看得異常感動。在七臺河,短道速滑訓練不僅培養著“冠軍”,同樣將孩子們轉變成更堅強完整的人。

尾聲

掐著秒表,七臺河人在冰場上分秒必爭。四十多年如一日的努力融化了“中國冬季項目基礎差”的堅冰,如今在這座煤礦小城,冬奧的夢想正將肅殺的冬天照亮。而在視線的遠方,一班班列車正逐一抵達七臺河西站。

連接牡丹江與佳木斯的雪國列車。

去年12月,連通牡丹江與佳木斯,經停七臺河的牡佳高鐵正式通車,這使得從省會哈爾濱到七臺河的通勤時間被縮短到3小時內。當七臺河的速度閃耀世界賽場時,這座北國小城對外人而言卻依舊陌生 —— 也許是時候去那里一探究竟。

原標題:《不止王濛,七臺河人正在創造短道速滑的歷史》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司