- +1

高鐵與博物館|空山②:山居的消失

從績溪縣城到瀛洲鎮-滴滴司機-登源河谷-瀛洲村的人口變化-消失的學校-章氏宗祠

本文圖片均為作者圖

在績溪度過的幾天中,差不多三天時間花費在探究一條河上。河水發源于縣境東北部的逍遙鄉逍遙村,全長55公里。河源位于深山,已經在去臨安的徽杭古道途中了。從逍遙鄉逍遙村到伏嶺鎮魚川村,這一段上游河道叫逍遙河。過了魚川村,直到在績溪和歙縣交界處的臨溪鎮匯入揚之水,均稱登源河。登源河是績溪水量最大的河流。

第一站是登源河中游的小鎮瀛洲。早上叫了滴滴,三十多歲的男司機開著一輛白色的電動車來旅館前接我們。從縣城到瀛洲,全程12公里,要過兩條河,翻一座山,公路隨后沿著登源河向上游延伸。

司機很和善,而且知無不言,把自己家里的情況介紹得翔實明白。他是獨子,老母親還在鄉下,自己一家四口住在城里;本來開了一間化妝品店,疫情前把店面轉手出去(“幸好轉出去了,疫情后就沒人接手了”);疫情期間送了一段時間快遞(“那段時間快遞生意特別好”);然后就開上了滴滴(“車是以前買的,本來自己用”);已經在縣城了買了商品房,有按揭貸款,每個月還3000元(“多是不多,不過也是一筆錢,每個月要先把這個錢掙出來”);兩個孩子,大的上初二,小的三年級。暑假都要上輔導班(“大的上一天,小的上半天,都是我送”)。

司機對我總結說,“中國人最累的就是還房貸,還有小孩子的教育。”

大城小城的差異,在這一瞬間終于抹平了。

幸好道路前方出現了層層疊疊一列橫向山脈,打破了車內中年人心照不宣的沉默。司機抬了抬下巴,示意我注意那是龍須山。瀛洲鎮就在山下。龍須山因為盛產龍須草而著名。龍須草是造紙的原料。

徽州造紙歷史很久。生活在10世紀的南唐后主李煜對文藝很精通,用紙當然很講究,最好的紙儲存在一處偏殿(澄心堂)里,據說頗有一些傳到宋代文人手中,明代董其昌還見過,直說“不敢下筆”。徽(州)宣(州)一帶有紙坊用“澄心”為號,雖然是附會歷史,也不能說完全沒有歷史地理方面的因緣,畢竟這里造紙歷史既久,距離南唐都城金陵也不遠。

在瀛洲鎮度過了酷熱和晴曬的一整天。說是工作,卻沒有設定什么目標,至多可以說成是一種觀察式教學:我觀察學生如何觀察、記錄和表達,學生也觀察我如何觀察、記錄和表達。這一天過得很有意思,回到縣城后,我們甚至建了一個叫“海客談瀛洲”的微信群,后來的幾天里,還不斷有其他學生也加入到了這個微信群里來——雖然此瀛洲非彼瀛洲,此海客也非彼海客。如果不追究字面,只求意思相通,也許“煙濤微茫信難求”和學生們的感受更相近些。他們被分配到績溪縣各鄉鎮,完全是隨機的。

瀛洲村是瀛洲鎮的中心村,緊靠登源河,河兩側的谷地相當狹窄。上午十點鐘,太陽高懸在這塊河谷上方,堅硬的白色陽光照射在瀛洲村口的攔河壩上,壩前碧綠的河水溢過壩頂,沿著一道斜坡極速滑落,卷起白色的水花,一路沖進下方亂石嶙峋的河道中。在這種晴曬的天氣里,只要靠近水邊,仍能感到涼而濕的水氣拂面而來。

這道攔河壩建造得別具匠心。壩址橫切河道,靠近東岸留有一道缺口,水從缺口流進一條大約半米寬的渠道。渠道底部的水平面與下方河道之間的落差很高。利用攔河壩的高度,這條自流渠可以把水輸送到下游幾塊地勢比河道高出將近兩米的田地中去。距離渠首不遠處,渠道臨河一側留了微型水閘(寬度也是半米左右),如果從攔水壩流進水渠水量太大,可以拉起閘門,讓多余的水從這個水閘下泄,以免漫過渠堤。這時正在汛期,經常有暴雨導致山洪,所以閘門全部敞開,一道喧鬧的激流從這里跌入河道。在渠邊盯著水看,時間久了,讓人感到暈眩。

這道水閘正對著西岸一條山溪匯入登源河的溪口。溪水不大,但溪口距離河道落差也頗高,因此形成一道小瀑布。溪口上方原來應該有橋,如今公路經過,修成涵洞,坐在車里的乘客絲毫覺察不到經過了一道溪流。這條溪水從龍須山里流出來,進入登源河谷后,灌溉谷地,瀛洲村就建在溪流兩側的平地上。

在績溪,瀛洲算是有名的古村,建村歷史將近900年。村子范圍很大,高門大戶所在多有,看建筑式樣和修繕情況,不少建筑建成當有100多年了。但很多房子只保留了古老的外觀,內部經過改建,已然不是本來面目。最常見的改造方式是在天井里建房。天井通常是建筑內部一處地面低于其他房間的方形洼地,地面鋪有透水磚。天井向天空敞開,不加蓋屋頂,有利于建筑內部采光、通風和排水。一旦天井被改造成普通房間,就會改變整個建筑的構造,顯得空間擁塞且突兀。改建的原因可能是住房緊張,也可能是出于其他原因。至少是現在,瀛洲村的住房并不緊張。事實上,村里有大量空置的建筑。有一些外觀比較古老的建筑明顯是因為無人居住(也就無人維護),而逐漸向內坍塌。這些老屋和近20年中新建的三層高的樓房混在一起,大概是因為村道規整、墻體高以及極為相似的裝飾元素,整體上并不顯得突兀。

這些裝飾元素,包括徽州建筑中常見的馬頭墻、上翹的屋脊,和墻體相比小得不成比例的開窗,以及我們已經在績溪新城區里看到過的那種門樓,門樓上刻有郡望和吉祥詞句的匾額。體量較小或不設院子的的建筑沒有門樓,但有類似的石質門框。這些石門框尺度合宜,有著纖細的拱頂和修長的門柱,顯示出工匠精細的手工。大門所用材質很多,但以木質為主。有些大門用長寬均等的木板拼成米字,塊面交接的地方,裝飾有凸起的細木條。有些門上包著一層鐵皮,鐵皮上再飾以半圓形乳釘。大多數木門上了純色油漆,有些門框也上一圈不同顏色的油漆,有著馬奈式的對比。也有些木門沒有上漆,光木板露出光滑漂亮的紋路。這種建筑風格,對功能和裝飾性細節考慮得如此周全,在中國鄉村里是極其罕見的。事實上,我去過許許多多村莊,如果說從建筑和裝飾等方面感覺到可以稱之為地方風格的東西,這還是第一次。

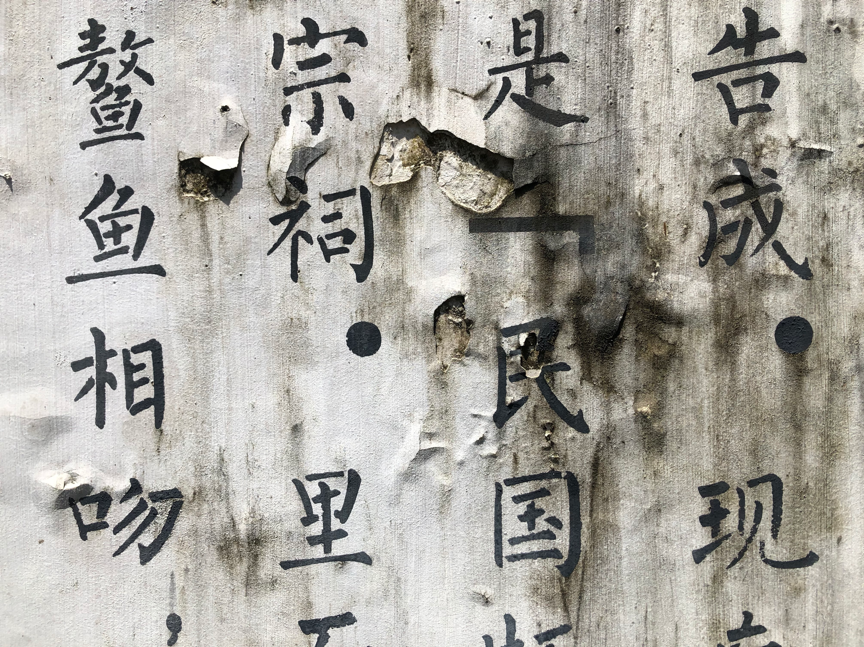

盡管太陽高照,因為幾天前有山洪過境,村子還散發出一股潮乎乎的霉味。街道狹窄,兩邊墻上的“文革”標語還有沒有褪盡,那是紅色和黃色書寫的語錄。在字跡模糊的標語下,又用黑色印刷了"瀛洲十景"之類的文字和圖畫。詩文、史志和傳說混印在一起,流露還不夠成熟的旅游業特有的那種粗糙氣息。

在村里閑逛時,碰見一戶人家敞著大門,堂屋里擺著一張木工桌,桌子上有沒有完工的木構件,長凳上擺著一排刻刀。于是進去找主人攀談。主人客氣但矜持,囑咐我不要拍照,因為木雕手藝源流有別。說話間,串門的村人不時進進出出。問起村子的歷史,村人都讓我去找瀛州中學原來的校長章渭益,說他參加過撰寫村志。

在他們指點下,找到一處1990年代風格的小院子和二層小樓,章校長也客氣而矜持地在自家堂屋里接待了我。原來他也在剛才進進出出的人當中,我們無意中已經見過一面。他首先交待了幾句自己的經歷,很快說到他當過校長的瀛州中學的現狀。瀛洲村本來有一所小學和一所中學,因為生源萎縮,兩所學校現在都關門了。本地學生部分在附近鄉鎮上學,大多數去了縣城的中小學。

瀛洲村是大村,人口高峰值時有3000人,目前常住人口不足2000人,已經減少了三分之一。走在村里,總覺得缺了點什么;到底缺了什么,我也說不上來。下午在村里給各種木門拍照,一位老太太一直跟在我身后,后來我們聊起天來,她說村子里已經很少有50歲以下的人口。突然懂得那種若有所失的感覺來自哪里:村子里太安靜了,大多數建筑大門緊閉。盡管正值暑假,我們又在村里消磨了幾乎一整天,竟然沒有看到(哪怕)一個學齡的孩子。

章渭益在瀛州中學任教的時間是1972年到1985年。瀛州中學學生人數最多的時候有400多人,除了瀛洲本鄉的學生,附近山區四家兵工廠里的職工子弟也在其中就讀。這些兵工廠都是1970年代初中蘇關系緊張時期內遷的上海企業,職工多的時候有幾千人。“文革”結束后,兵工廠子弟陸續隨父母回上海,學生人數開始下降。張渭益1985年離開中學,轉去鄉政府工作,到2000年退休。在他的印象中,1980年代后期和整個1990年代的鄉政府只有三個任務,計劃生育、糧食征購和收繳各種稅費。話題最后又轉到村里的人口問題。瀛洲村人口數量和人口結構在最近30年中發生了根本變化。2000年代之后,這樣偏遠的山村也開始出現空心化和老齡化,但人口流出的進程到今天還看不到結束的跡象。

績溪章氏主要聚居在瀛洲村。章渭益復又回到木匠的房子,從墻上取下一串鑰匙,帶我去看章氏宗祠。祠堂在一處窄巷盡頭,重檐歇山頂的門樓巍巍然,木構、石柱和石礎雖然稱不上精美,但結構軒敞,頗有古風。穿過門樓,是長方形的大院落,條石鋪地,兩側有游廊,正面是單檐歇山頂的祠堂,祠前掛了一幅對聯,曰"清之吾氏傳家無別法既耕且讀,忠于乃事嗣后有良方惟勤而儉"。聯首嵌了"清忠"二字,是瀛洲章氏的堂號。祠堂分兩進,后面還有一重小院和一處建筑,本來是安放族人牌位的地方,完全處在失修狀態。

績溪章氏在這一帶定居,據說始自12世紀初。沿流經瀛洲村的山溪往上游走,不多久就可以看到績溪章氏始祖遠公的墓地。墓是當地常見的規格式樣,不是豎穴,而是向山體里打一個橫洞,將棺木推放進去,然后砌石封口。以山為穴,所以沒有封土堆。遠公墓是2003年重修的,附近立有重修碑記。碑記回顧這位章先生從浙江昌化移民到績溪的時間,是在宋宣宗二年(1120),也就是北宋滅亡的前夜。如果章渭益的說法不錯,績溪章氏的這位始祖就是一位連續移民,因為他本來出生在福建,最早也是移民到浙江去的。

作為家族傳承和歷史記憶的載體,章氏祠堂完全處在閑置狀態。雖然是市級文保單位,但已經失去了血緣和文化上的吸引力,今后能否得到持續修繕和維護,也實在不樂觀。距離祠堂不遠,還有一座在原址重修的戲臺,位于村委會和小學之間,戲臺前有一塊相當空曠的場地,對著戲臺的另一端安了一只籃球架。這個新舊結合的行政意義上的村莊中心,在太陽的暴曬下同樣空無一人。小學拆并后,校舍空置,國家的象征性存在也因此悄然坍塌了一大塊。

山居的生活方式正在逐漸消失。悄無聲息的坍塌——不管是建筑、人口、還是經濟模式——在各處山間村鎮里幾乎隨處可見,有些已經持續了數十年之久。坍塌的原因各不相同。

(本文作者夏佑至系作家,著有《蒙塵記》、《上街》等)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司