- +1

如何用竹林“捕捉”風(fēng)?

原創(chuàng) 觀復(fù)文化 觀復(fù)博物館

竹——“篩風(fēng)弄月,瀟灑一生,清雅澹泊,是為謙謙君子”。

古代文人向來愛竹。

陶淵明不忘在他理想的桃花源里,勾勒出“有良田美池桑竹”的怡然之地。

王羲之即使醉著酒,在記敘蘭亭聚會的實(shí)況時,也沒忘強(qiáng)調(diào)“此地有茂林修竹”。

杜甫更坦言“平生棲息地,必種樹竿竹”。

而用“竹”描繪“風(fēng)”,是古代文人的竹趣之一。

這“風(fēng)竹之趣”落在文字中,是曹雪芹《紅樓夢》里的“鳳尾森森,龍吟細(xì)細(xì)”。

曹公覺得風(fēng)吹過如鳳尾般繁茂的竹林,發(fā)出的是龍吟般清悅的長嘯。

也是蘇軾《石室先生畫竹贊并敘》里的:“竹亦得風(fēng),夭然而笑”。

蘇子形容風(fēng)吹動竹子發(fā)出的聲音,像笑聲一樣。

巧的是,“夭”加上“竹”字頭,恰好就湊成了“笑”字。

所以什么是笑?笑就是風(fēng)轉(zhuǎn)換著竹枝的方向,是竹葉在風(fēng)里鼓掌。

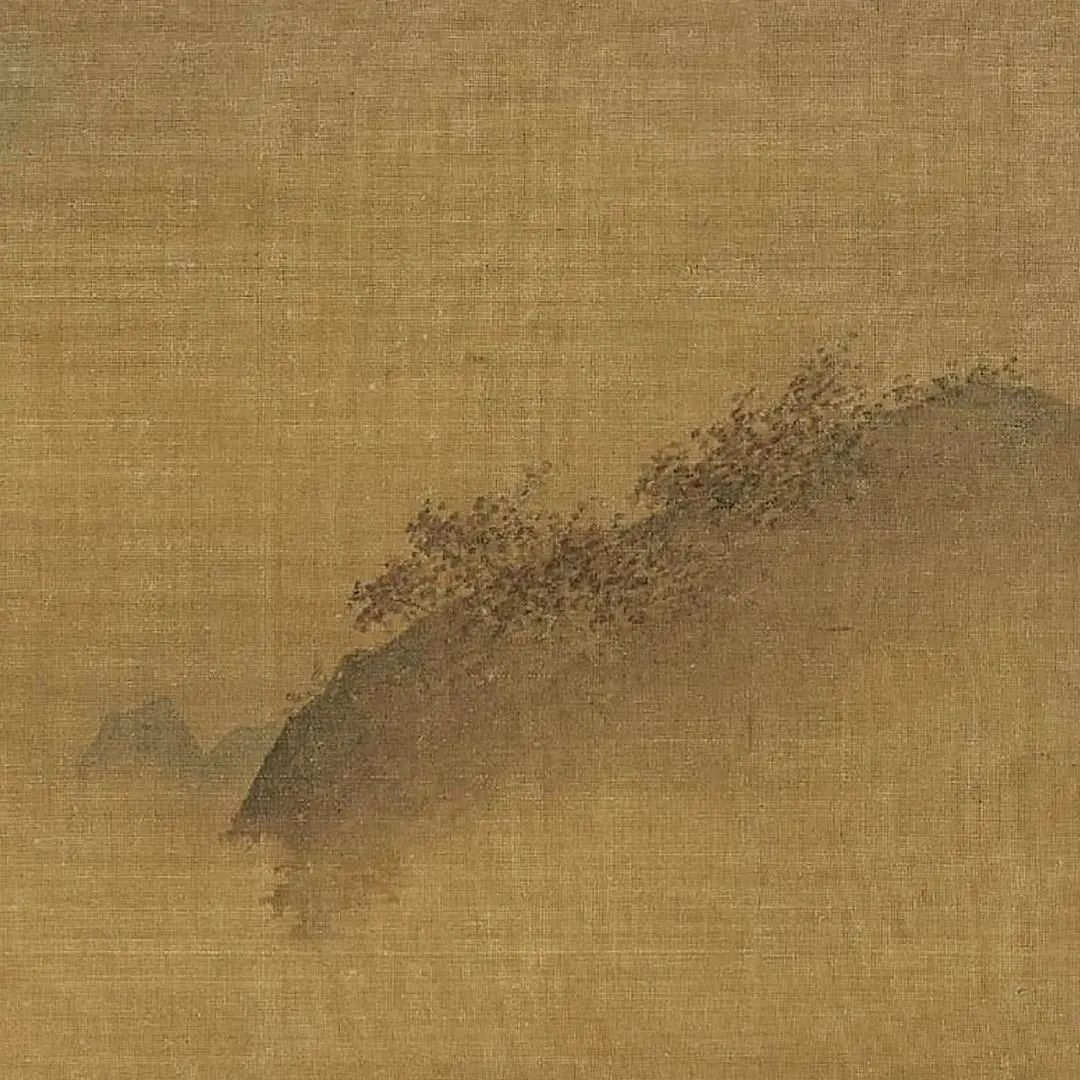

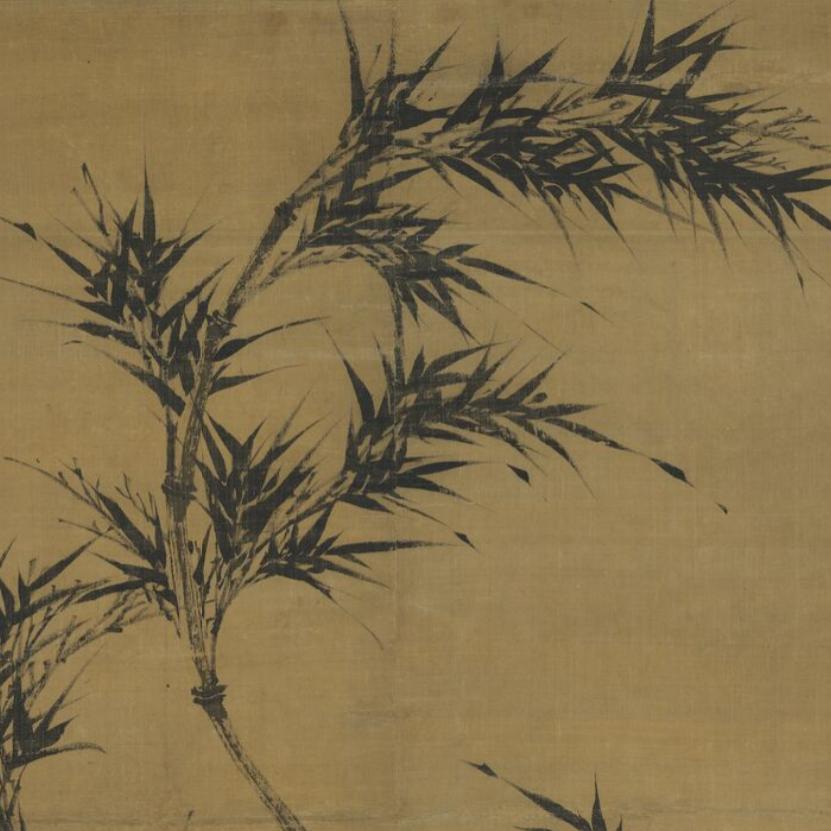

而這風(fēng)竹之趣落在繪畫里,則被古代文人安放成一幅幅——《風(fēng)竹圖》。

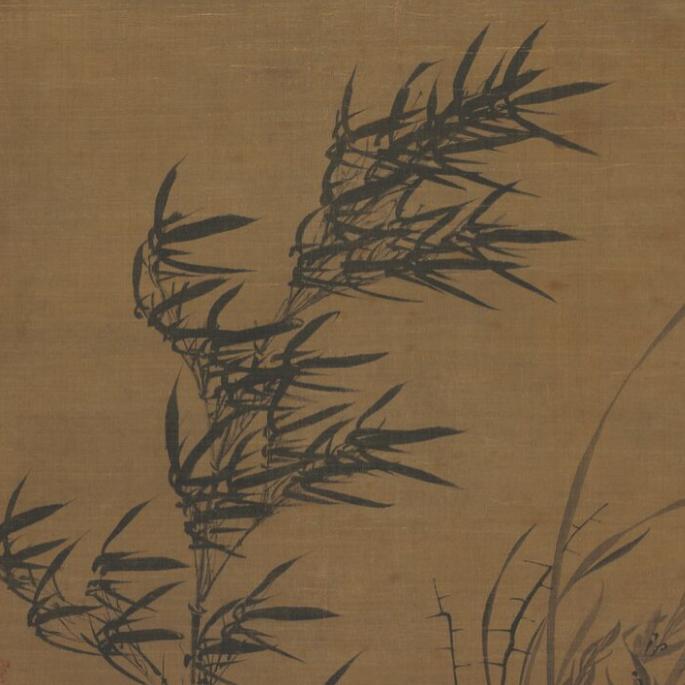

▲《風(fēng)竹圖》(局部)

元 雪窗 美國克利夫蘭藝術(shù)博物館

我們常形容風(fēng)是看不見摸不著的。它似乎難以表現(xiàn)、不可琢磨。但我們卻能輕松感知到它的存在。

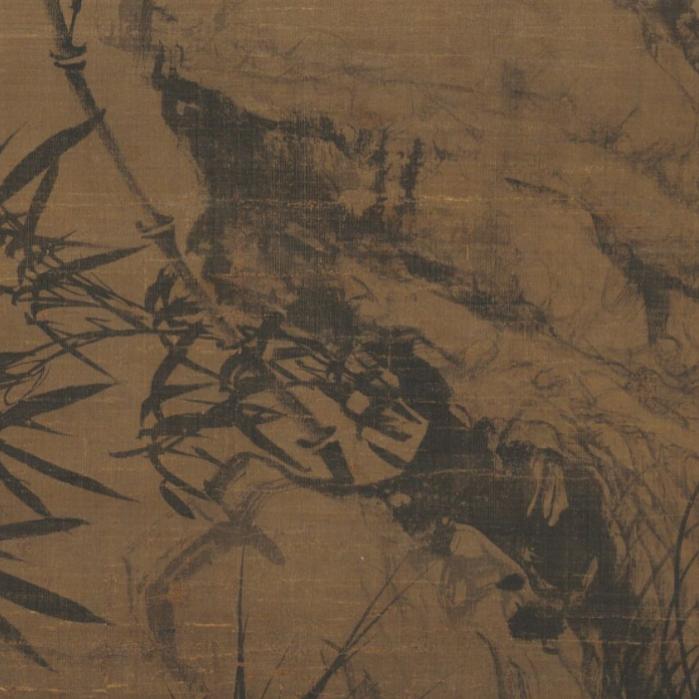

炊煙微斜、樹枝搖曳、紙鳶騰飛、層云舒卷……這些都是風(fēng)。

風(fēng)是流動的空氣。

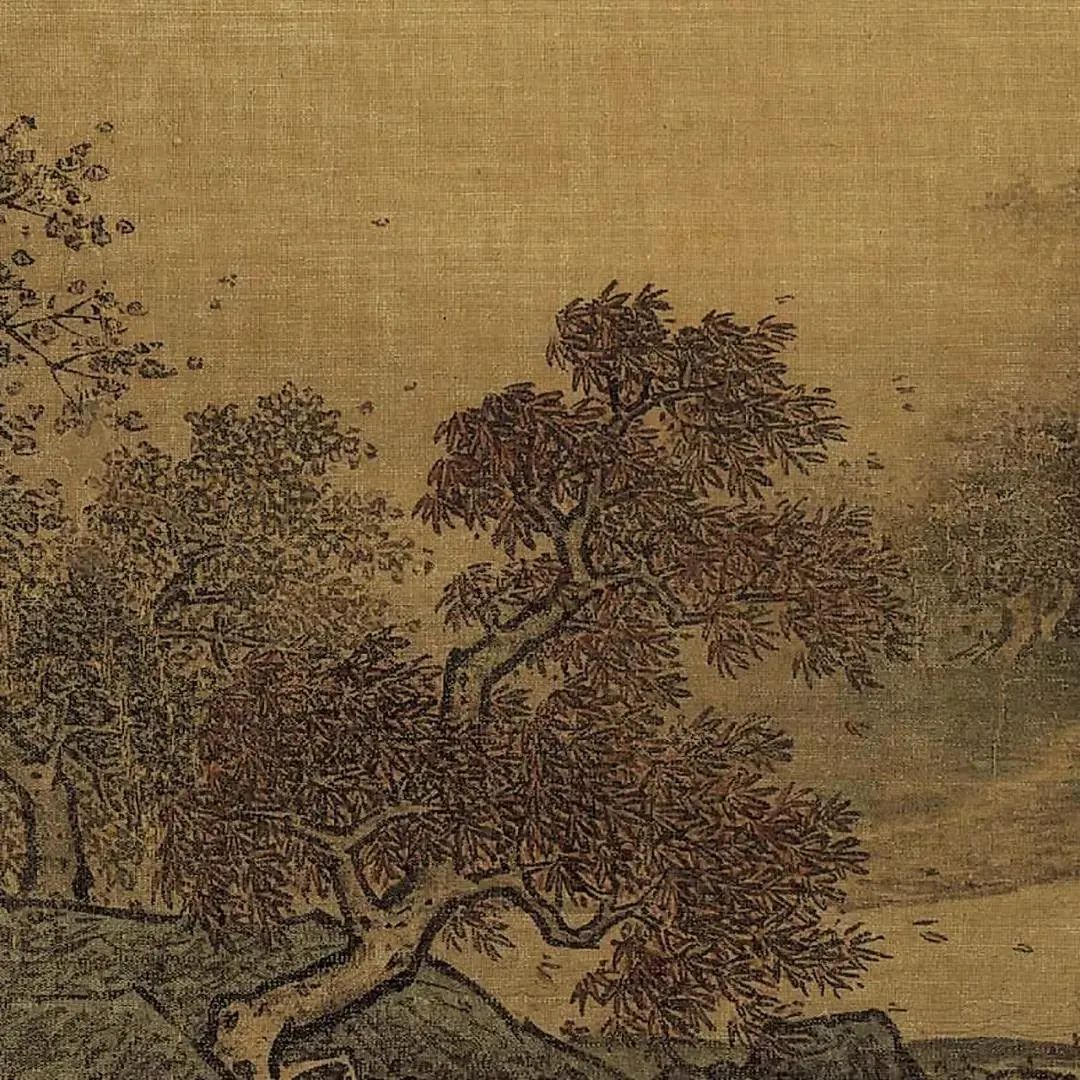

▲《江山秋色圖》(局部)

南宋 佚名 美國波士頓美術(shù)館

這“看不見摸不著”的風(fēng)吹動了竹枝,于是風(fēng)就有了形狀、顏色與骨骼。

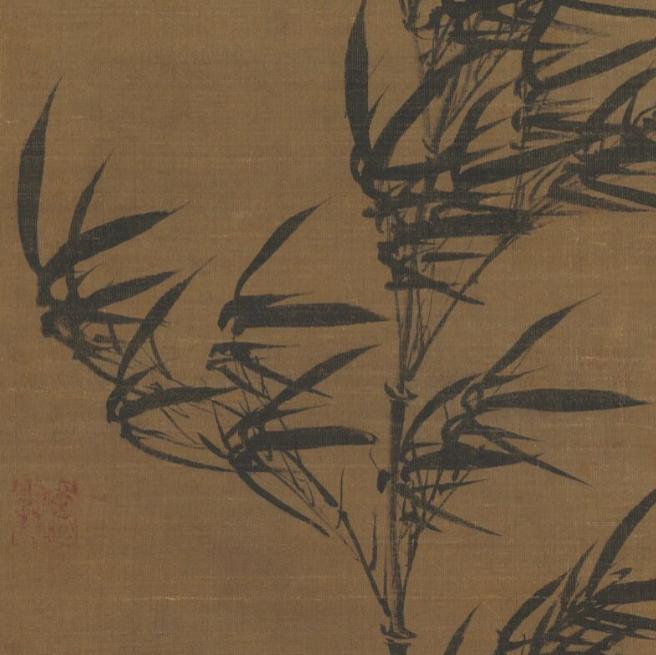

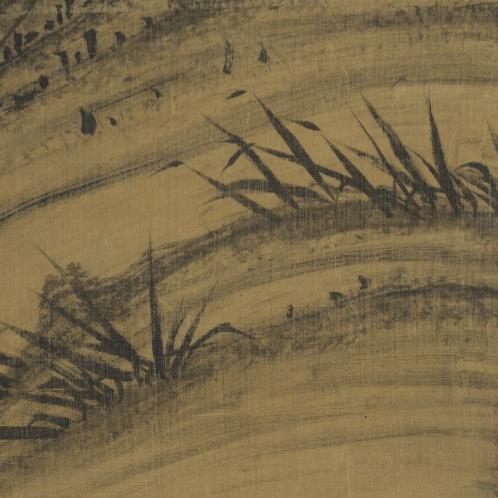

▲《竹鷗圖》 (傳)(局部)

北宋 崔白 臺北故宮博物院

以濃墨為面,淡墨為背,寫意象之竹,畫不可見之風(fēng)。落在紙面上的畫是靜態(tài)的,但沙沙作響的竹林和拂面的清風(fēng)卻呼之欲出。

古代文人就這樣用竹林“捕捉”了風(fēng)。

▲《風(fēng)竹圖》(局部)

五代十國 李坡 臺北故宮博物院

而當(dāng)這風(fēng)竹之趣落在茶飲中,它或許可以是一支君子清風(fēng)系列的【趣竹壺】。

竹,無花,卻常綠于春夏秋冬。空心,卻堅(jiān)韌于山石之間。生而有節(jié),虛懷若谷。

古人對竹的欣賞已經(jīng)超脫了竹木本身。

早在《詩經(jīng)》中就有“瞻彼淇奧,綠竹猗猗。有匪君子,如切如磋,如琢如磨。”的詩句,將綠竹之姿與君子之風(fēng)類比。

君子之風(fēng),竹節(jié)品格,是為“風(fēng)竹”之趣。

原標(biāo)題:《如何用竹林“捕捉”風(fēng)?》

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司