- +1

在中國,北方人比南方人能喝,藏族解酒能力排第一?

原創 官水木 梅斯醫學

虎

年

中華民族的酒文化源遠流長,酒更是現代社會不可缺少的飲品。但是,作為擁有數千年飲酒歷史的民族,中國人的酒量到底如何?小酌怡情,大酌傷身,真的是這樣嗎?

攝圖網

與其他地區相比,東亞人喝酒后臉紅的現象尤為明顯,甚至有“亞洲臉紅癥”的稱號。中國是“臉紅大國”,而臉紅的人不太能喝酒也是眾人皆知的。那中國人真的是不太能喝酒的民族嗎?

決定酒量的關鍵是肝內的兩種解酒酶:乙醇脫氫酶 (ADH)和乙醛脫氫酶(ALDH)。飲酒后第一步,酒精會在ADH的作用下轉變為有毒性的乙醛;第二步,乙醛再在ALDH的幫助下變為無毒的乙酸。臉紅的原因就是,第一步產生的乙醛會引起血管擴張。

www.awjs19.com

其實,中國人的解酒能力在第一階段毫不遜色,甚至比其他國家更優秀。因為中國人普遍帶有ADH1B基因變異,這會大大提高ADH的活性,減少乙醇在體內的積累。可以說,中國人一出生,就在解酒的第一階段完美勝出!

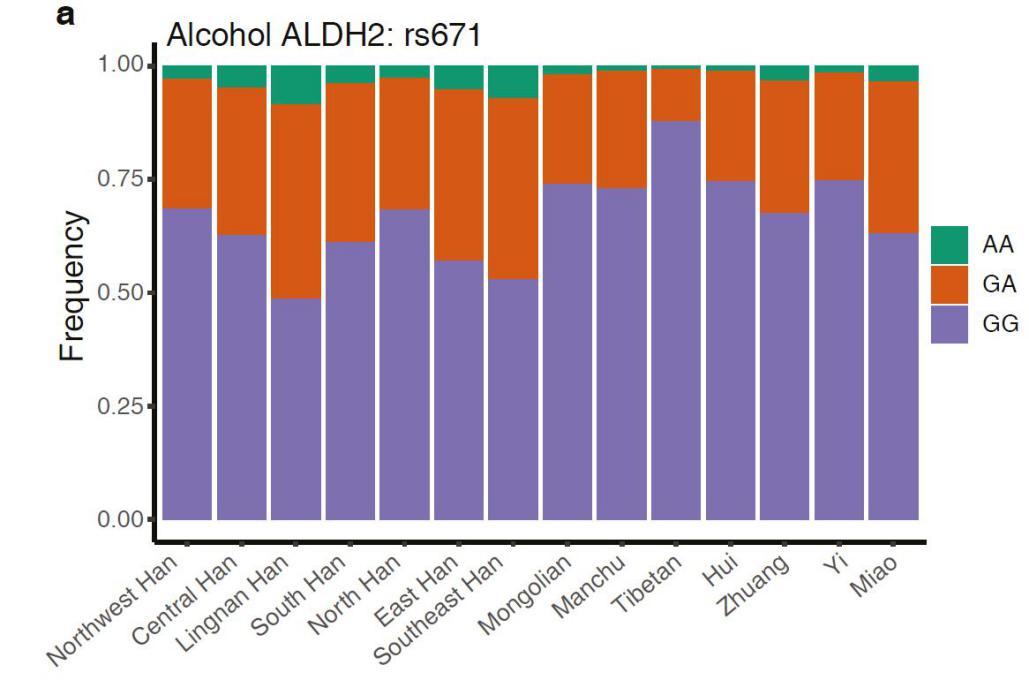

但到了第二階段,我們的先天不足就暴露無遺了。ALDH存在一種ALDH2 rs671基因型突變,這種突變會導致ALDH的活性下降,不能很快地將乙醛轉化為乙酸。《Cell Research》就發文指出,通過對中國全民族的基因組分析發現,中國人的ALDH 純合突變率為4.50%, 雜合突變率為34.27%, 明顯高于歐洲和非洲人群。

doi: 10.1038/s41422-020-0322-9

這意味著,約1/3的中國人先天就攜帶這種突變基因,而ALDH突變的個體具有更高的乙醛積累風險。加之中國人的乙醛生成能力更強,最終就導致了體內乙醛的大量積聚,沾酒就臉紅的現象也就非常普遍了。也可以說,中國人的小酒量是寫入了我們的基因。

對酒的偏好和ALDH突變關系密切。中國男性中,無ALDH突變的群體平均酒精攝入量為每周157克,雜合突變和純合突變者則分別為每周37克和3克,他們中飲酒者的比例分別為 45%、16%和1%。ADH突變對飲酒量也有一定的影響,表現為無突變的飲酒最多,純合突變者最少,但不如ALDH突變的影響明顯。

研究同時發現,中國北方人群的確比南方人能喝酒。因為,北方人群的ALDH突變較少,酒精代謝能力強于南方人群。各民族之間來看,藏族、蒙古族和彝族同胞的ALDH突變最少,解酒能力排名第一;而嶺南和東南部的漢族人群酒量墊底。

doi: 10.1038/s41422-020-0322-9

先天不足,后天來補,酒量也可以練出來?

某種程度上來說,酒量確實可以練出來,因為反復飲酒會讓身體逐漸適應酒后頭暈眼花的癥狀,出現酒量變大的感覺。有研究顯示,長期喝酒后,主觀的酒精耐受度會有不同程度的提高。

但在客觀上,解酒酶并不會因為多喝酒而明顯變多,也不會出現基因突變率的改變。酒精對身體的損害并未真的減少,練出來的酒量其實只是一種假象。而有些人通過鍛煉可以千杯不醉,其實是解酒酶先天活性就很高,潛能被挖掘出來而已。

既然天生酒量小,那我們就小酌怡情,畢竟大酌才傷身?

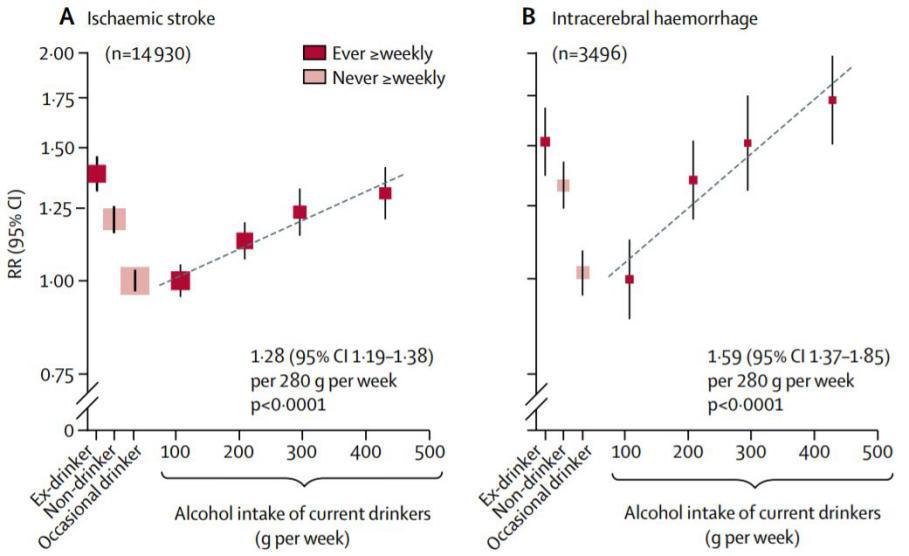

過去確實有許多研究都認為,適度飲酒與心腦血管疾病風險降低有關。《柳葉刀》就刊文稱,酒精攝入量與中風、腦出血和急性心肌梗死的發生率呈U型關聯,也就是說相比于禁酒和酗酒者,適度飲酒似乎可以減少這些疾病的發生。

doi: 10.1016/S0140-6736(18)31772-0

傳統的流行病學分析發現,中國人群中約64.5%的成年男性有喝酒的習慣,日均酒精攝入量約30克。男性每周飲酒約100克時,患這三種疾病的風險似乎更低。但是女性中這種現象不明顯,可能是因為女性飲酒者更少,數據收集存在偏差。

但是在遺傳流行病學分析中,研究人員依據ADH和ALDH的基因型對中國人群重新分類,這種U型關聯就消失了。男性適度飲酒對中風、腦出血或急性心梗沒有顯示出任何的保護作用,患病風險隨著酒精攝入量的增多而穩步增加。女性中,ADH和ALDH變異與這些疾病并沒有明顯的關聯。

doi: 10.1016/S0140-6736(18)31772-0

據此,《柳葉刀》認為,U型關聯并不說明適度飲酒有益健康。實際上可能是因為,有心腦血管疾病的人更加克制甚至戒酒,造成了反向因果關系,導致了不飲酒反而增加心腦血管疾病的錯誤結論。ADH和ALDH基因型分析則更加客觀,它說明,小酌怡情但也傷身,無論什么酒,能少喝則少喝。

其實,我國對居民飲酒量也有明確的推薦。日均酒精攝入量不宜超過25克,最好不超過15克。而以15克為標準的話,我國目前男女飲酒者過量飲酒比例分別為56.8%和27.8%。所以,中國人正處于既不能喝但又喝很多的尷尬境地。

由此可見,中國人的酒量并不突出。酒杯在手,還是點到即止為好。

參考文獻

1、Yanan Cao, et al. The ChinaMAP analytics of deep whole genome sequences in 10,588 individuals. Cell Res. 2020; 30(9):717-731. doi: 10.1038/s41422-020-0322-9.

2、Iona Y Millwood, et al. Conventional and genetic evidence on alcohol and vascular disease aetiology: a prospective study of 500 000 men and women in China. Lancet. 2019; 393(10183):1831-1842. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31772-0.

3、丁鋼強等,主編. 中國居民膳食指南科學研究報告(2021).中國營養學會, 2021年1月.

撰文 | 官水木

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司