- +1

過年談“福祿”:葫蘆與中華吉祥文化

原創(chuàng) 觀復(fù)文化 觀復(fù)博物館

給您拜年了~

喜慶的節(jié)日要配吉祥的祝福,那么我們今天的主題,就講講中華傳統(tǒng)吉祥文化中的“福祿”——葫蘆吧~

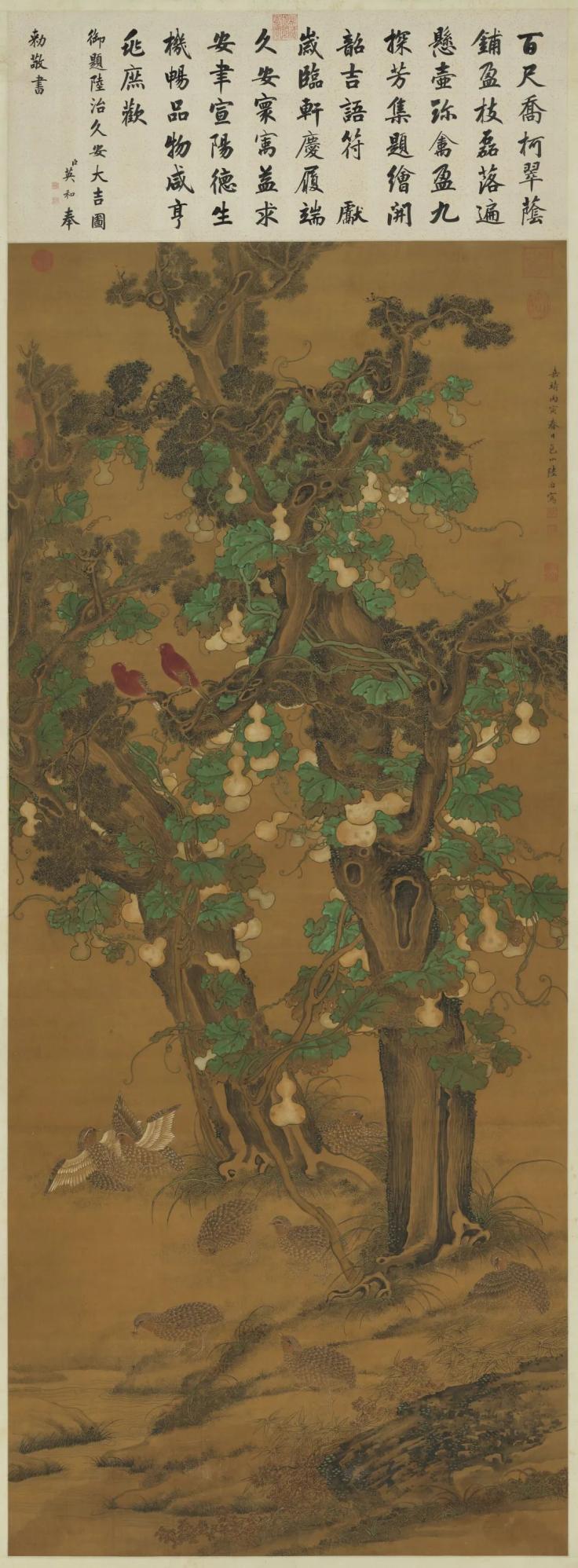

▲明 陸治《久安大吉圖》臺(tái)北故宮博物院

此幅繪兩株古柏屹立拔出,虬蟠老干上,盤絡(luò)著卷須蔓草莖,累累葫蘆果實(shí),懸掛滿枝。九只鵪鶉散置樹蔭,枝頭 翠綠間,朱雀一對(duì),份外鮮明。葫蘆多子、柏樹長(zhǎng)青,全圖取意久安大吉的祥瑞寓意明顯,詩塘上乾隆詩題亦以「求安」意應(yīng)。(摘自臺(tái)北故宮官網(wǎng))

現(xiàn)在提起葫蘆,大家都知曉其諧音“福祿”,其實(shí)除了討口彩諧音梗以外,葫蘆之所以在中華吉祥文化中能占得一席之地是有著非常長(zhǎng)遠(yuǎn)的歷史背景的。

學(xué)術(shù)界的溯源中,最有名的當(dāng)屬聞一多先生的《伏羲考》《伏羲與葫蘆》。所謂“伏羲、女媧莫不就是葫蘆的化身?”——語出驚人。

他列表分析了四十九個(gè)采集于各地、各民族的兄妹洪水神話,并以這些故事“葫蘆造人”的原始觀念為核心,通過對(duì)“伏羲女蝸與匏瓠的語音關(guān)系”的訓(xùn)古,得出“‘伏羲’、‘女蝸’果然就是葫蘆”的結(jié)論。

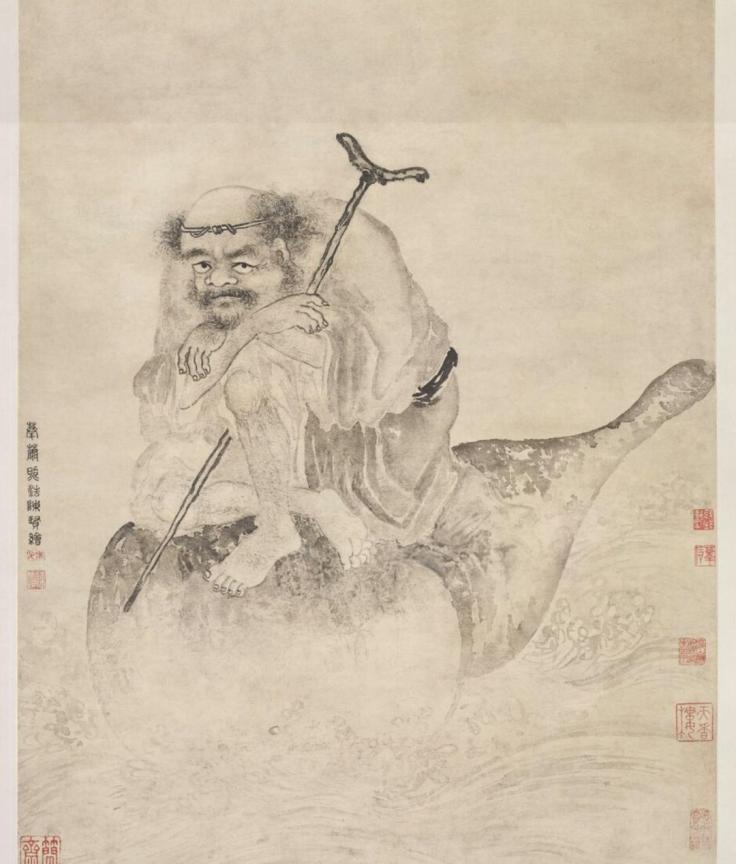

▲明 陳賢《鐵拐李圖》大英博物館

此畫中葫蘆船不知可令諸位聯(lián)想起伏羲女媧神話中載二人渡難的葫蘆巨船否?確定的是,可從其中可窺見葫蘆文化中神性的部分

當(dāng)然,以上只是學(xué)術(shù)界的一家之談,但葫蘆的文化根性的確是深扎于歷史長(zhǎng)河中的:

葫蘆是世界上最古老的草本作物之一。葫蘆、葫蘆造型或帶有葫蘆紋樣的遺物在河姆渡文化、仰韶文化、馬家窯文化等遺址中都曾被發(fā)現(xiàn)。

此時(shí)的葫蘆形象多與生殖崇拜、儀式禮器、圖騰符號(hào)相關(guān)。周代更用陶葫蘆“以象天地之性”。正如當(dāng)代學(xué)者言:“這些層面的象征意涵,特別是生殖崇拜觀念,早已積淀為‘集體無意識(shí)’,流淌在后世葫蘆形造型之中,穿過轉(zhuǎn)化期和繁榮期而直至今天,見于蔚為大觀的民間工藝品中。”

應(yīng)該說,人們了解葫蘆是從用開始的:

關(guān)于葫蘆最早的文獻(xiàn)、文字作品記錄,要溯至《詩經(jīng)》,當(dāng)時(shí)最早的稱謂是“瓠”“匏”和“壺”。如《小雅》云:“南有木,甘瓠累之”;《邶風(fēng)》云:“匏有苦葉,濟(jì)有涉深”;《幽風(fēng)》云:“七月食瓜,八月斷壺”。

葫蘆其物不僅可致食用、器用、藥用、武器,還可以作浮具,其所制之葫蘆船,又稱為“腰舟”,伏羲女媧的傳說中就有發(fā)水時(shí)二人藏在一只巨大的葫蘆里逃過災(zāi)難的橋段。

這種葫蘆船在文獻(xiàn)中也可以找到佐證。如《鹖冠子·學(xué)問篇》中有曰:“中河失船,一壺千金,貴賤無常,時(shí)使物然”;宋人陸佃注曰:“壺,瓠也,偑之可以濟(jì)涉,南人謂之腰舟”。

應(yīng)見:可用可親,是人們對(duì)葫蘆產(chǎn)生好感的第一層。

▲隋 青釉葫蘆瓶 故宮博物院

以葫蘆造型為造物藍(lán)本,可見葫蘆文化與古人生活的水乳交融

在致用之外,葫蘆還延續(xù)著國(guó)人哲學(xué)、情思以及宗教的血脈:

從生殖崇拜引申出來,葫蘆也被當(dāng)作是人生大事——婚禮上的禮器。古時(shí)新郎新娘入洞房后,需行合巹之禮,即將一個(gè)葫蘆剖為兩半,用一根紅線系住各自的柄端,夫妻各持一半漱口,寓意新婚夫婦連為一體。

▲清 五彩雙喜字葫蘆紋方蠟 故宮博物院

時(shí)至清時(shí),雖然合巹的器用已經(jīng)發(fā)展為多制式、多材質(zhì)、多形式了,但葫蘆與大婚文化的連接依舊深邃

另一方面,秦漢至?xí)x唐,葫蘆亦很貼近于天道、神仙等意象,與道家、仙人、醫(yī)者結(jié)下不解之緣。

八仙中鐵拐李以葫蘆作為法器、靈丹妙藥多以寶葫蘆盛放、古時(shí)醫(yī)者總是藥葫蘆不離身……道家甚至將修為的至高境界稱為“壺天”,陸游曾寫下“葫蘆雖小藏天地,伴我云山萬里身。收起鬼神窺不見,用時(shí)能與物為春。”李白亦有“何當(dāng)脫屣謝時(shí)去,壺中別有日月天”之句,真可謂壺中可見大千世界,這為葫蘆的吉祥寓意埋下了很深厚的文化與哲學(xué)土壤。

經(jīng)過了原始崇拜、宗教哲學(xué)侵染、世俗化發(fā)展,至明清,葫蘆的象征意象日益豐滿,漸漸囊括于福、祿、壽、喜、財(cái)?shù)摹拔甯!碑?dāng)中,葫蘆藝術(shù)則呈現(xiàn)出爆炸式的百花齊放,其造型、紋飾被廣泛應(yīng)用到服飾、陶瓷器、木竹器、玉石器等各個(gè)范疇,宮廷府苑、文人士子還是平民百姓階層均喜聞樂見。

▲清乾隆 爐鈞釉葫蘆式雙連鼻煙壺

清 乾隆款匏制八仙圖葫蘆式瓶

清 光緒明黃色葫蘆團(tuán)壽字冰梅紋暗花緞(詳見下圖)

清 乾隆滿納黃地八寶團(tuán)壽紋葫蘆式荷包

清晚期 端石雕葫蘆長(zhǎng)方硯

清 銀鍍金燒藍(lán)葫蘆形帳鉤

均藏于故宮博物院 可見至清時(shí)葫蘆藝術(shù)的百花齊放

原標(biāo)題:《大年初一談“福祿”:葫蘆與中華吉祥文化》

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司