- +1

高鐵與博物館|乘火車去昆明①:滬昆線上

從上海到昆明的高鐵線路-滬昆線對中國的重要性-浙江西部的盆地-長江中游的江西和湖南-鐵路兩邊的農村建筑-中國不徹底的城市化-云貴高原鐵路沿線的地形-抵達昆明

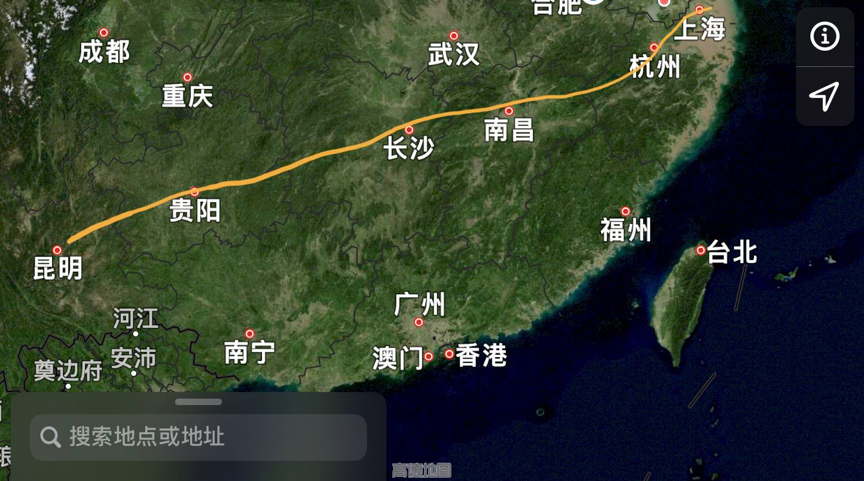

G1373次列車早上8點53分從起點站上海虹橋發車,經滬杭線到杭州東,然后南下諸暨轉浙贛線,向西一直開至長沙。這一段線路從上海到廣州方向的高鐵路線一致。從上海去廣州需在長沙轉京廣線,滬昆線則從長沙持續向西,走湘黔鐵路,過婁底,經湘西,進入云貴高原后,接貴昆線,最后抵達終點站昆明南。滬昆高鐵全程2252公里,幾乎是上海至北京高鐵里程的一倍,是上海至南京高鐵里程的7倍多。

在10個小時里,火車快速從海拔高度接近為0的濱海地區爬升至市中心海拔2000米左右的昆明。這條鐵路給人印象最深的部分在長沙以西路段。數不清的高架橋和隧道穿過湘西的群山,然后爬上自西向東傾斜的云貴高原,車窗外的風景壯美多變,讓人有目不暇接之感。因為這些路段的地基容易發生侵蝕,施工極度困難,也增加了這條線路的維護和保養成本。

中國鐵路系統是一張由政治、財務和技術共同驅動過的網絡,而把中國西南和東部最發達的長江三角洲聯結起來,具有政治上顯然的優先性。長江無法通航的上游河段金沙江穿越云南全境,而上海位于長江寬闊的出海口南側。就像美國需要用鐵路將大西洋沿岸和太平洋沿岸聯結起來,中國也需要用鐵路來保證它廣袤的國土兩端具有某種程度的均質和均衡。

進入高鐵時代之前,滬杭線、浙贛線、湘黔線和貴昆線已經于2006年合并成客貨混跑的滬昆線。滬昆高鐵的基本走勢與滬昆線相似,在工程上也分為上海至杭州、杭州至南昌、南昌至長沙、長沙至貴陽和貴陽至昆明幾段。分段施工不但涉及到中國復雜的鐵路投資和管理體制,可以觸發基建速度競爭,也顯示出這條鐵路線所經地區在地質地貌、經濟發展水平和區域文化方面巨大的差異。

本文攝影圖片均為作者圖

滬杭高鐵是中國最早幾條高鐵線路之一,它將上海和杭州之間的火車車程縮短到最短40分鐘左右。這條線路縱貫長江三角洲內部,構成了這一地區的交通干線,在杭州和上海之間往返的客流,主要由這條公交化運營的線路承擔。它還承擔由上海向中國南部沿海地區和中西部地區投送旅客的功能。到了杭州,滬杭高鐵可以與杭甬線(杭州至寧波)和杭長線(杭州至長沙)分別相連。杭甬線是一條溝通浙江沿海城市的高鐵線路,可以通過連接甬臺溫(寧波至臺州、溫州和廈門)和廈深(廈門至深圳)高鐵,由此覆蓋長三角和珠三角的濱海地區。杭長線是中國東部和中西部交通的高鐵干線,也是滬昆高鐵的主體線路。與杭長線大致平行的浙贛線(杭州至株洲)始建于1899年,1937年通車。從放下第一根軌道時,這條鐵路就因為其在地理位置上的重要性和傳奇的修筑過程,成為中國最重要的鐵路線之一。浙贛線經過改造,如今也可以跑時速200公里以上的高速列車。

杭長高鐵和浙贛線并肩穿過浙江西部一系列山間盆地。盆地東端大致是浙江金華,西端延伸到衢州以西,形成一個長條形的相對獨立的地理單元,地理學上稱作浙西盆地或金衢盆地。這個長條狀的盆地的走向,隔著盆地北側一系列山地,和長江的流向大致平行。盆地南緣有東北-西南走向的武夷山,將浙江和福建隔開。武夷山環抱福建,不但是福建浙江兩省的界山,也是福建和江西的界山。

浙江西部的這個山間盆地,就發展農業經濟而言,地理條件比不上北部的杭嘉湖平原優越,但盆地里的城市:義烏、金華、衢州,歷史上都是依托浙贛交通形成的城鎮,如今發展成了重要的制造業和商業城市,經濟發達,人民富足。從道路和建筑外觀看,城鄉之間差距也不大。

和江西與湖南的山區相比,浙江西部盆地的人口密度和城鎮化程度要高得多,不說工商業,農業也更精細,幾乎每一道山谷里,都修建了山塘,這些小型水利工程基本上是1970年代甚至更早時期通過義務工程修建起來的,但至今功能完好,說明日常維護水利工程的村落組織運轉良好。

相比之下,中西部農村的凋敝景象是很容易看出來的。盡管水泥路日漸普及,村莊里的多層建筑隨處可見,建造風格也和東部差不多,大都是兩層或三層,三開間,平頂或人字頂,不過裝修簡陋,不少房屋顯然是分多次建造和逐漸裝修起來的,說明房主多年來都把很大一部分家庭收入投入了這棟房子。

無論從哪個角度看,中西部人口外流地區農村蓋房子,是一種必要但回報很低的投資。年輕人大多數在東部省份打工,中西部老家蓋的房子使用率很低。和國家一樣,這種建造活動可以計入GDP,但壓制了日常消費,也使得家庭資金積累和投資變得不可能。

說蓋房是必要的,是因為農村人口不能在城市定居,總有一天,在東部省份打工的農民不得不回農村生活。對第一代農民工來說,他們大多數是單獨在城市里打工,父母妻兒都在老家生活,他自己也很明確地知道,城市只是掙錢的地方,等到他無法工作的時候,還要回到老家生活。他們的心態和前現代時期從老家進城做工的中國農民并沒有什么分別,不同的是他們不會像清代的農民那樣,用城里掙的錢在老家買田買地,首先是因為土地不允許買賣,其次也是因為種田掙不到錢。他們的孩子也同樣受困于戶籍身份。換句話說,如果他們不能通過上大學或經商在城市里落戶,至少在結婚之前會在老家蓋房。

在從東向西行經數千公里的旅程中,鐵路沿線有數不清二層或三層、混凝土框架結構或磚混結構的樓房,孤零零或一小群一小群地簇擁在一起。這些樓房外立面貼著色彩各異的瓷磚,顏色顯然具備主導型的區域特征。從浙江到江西、湖南、貴州,一直到云南,鄉村樓房外立面的區域流行色呈現出明顯的地域-空間差異,更有意思的是,幾種主要的色彩——紅色、藍色和土黃色——不斷周期性再現,顯示出色彩時尚在地域-時間上的分布,也遵循著東部領先、中西部滯后,滯后者模擬領先者的現象。

這些色彩斑斕的鄉村建筑,并不僅僅見證了現代生活方式從東部向西部、從城市向鄉村擴散,它們也見證了一個逆向和分散的城市化進程。和經典的城市化理論(資源和人口向城市集中,新移民收入改善,生活水平上升,最終在城市中定居)不同,這種城市化的人口特征,不是趨于集中而是趨于分散,其地理特征不是趨于聯結,而是趨于割裂。多年以后,當限制中國人自由遷徙的制度障礙不再存在的時候,人們也許會為這種城市化的方式感到困惑不解: 數以億計的中國人被迫在城鄉之間以生命周期為單位進行流動,他們在東部、城市和工業部門里獲得的報酬不是用于城市中投資和消費,而是寄回家建造房屋,由此造就了無數個有著城市外殼的空巢家庭。

車過衢州,進入浙江和江西兩省交界的江山市,盆地收窄,火車窗外的景觀漸漸變成了一個接一個低矮的山坡。翻過這些山坡后,火車停靠在鷹潭北站。鷹潭周邊的山地覆蓋著赭紅色的巖石。這些巖石都是遠古時代火山爆發的產物,切割開風化的外殼,巖石內部遺留著大量火山噴發時形成的氣孔。不少老房子就是用這種石頭切割出來的方形石塊堆砌出來的。

過了鷹潭,鐵路穿過幾條大河。這些河流發源于江西南部與福建分界處的大山,一路向北流向鄱陽湖,在鄱陽湖周圍造就了平闊富饒的平原。江西的省會南昌位于鄱陽湖平原北部、這些河流匯入鄱陽湖的河口地區,而鄱陽湖北出九江,連通長江。南昌在地理上“襟三江而帶五湖,控蠻夷而引甌越”,是中國交通史上的十字路口之一。車過南昌,向西進入湖南地界之前,鄱陽湖平原將再次收窄,在湖南東部的山脈前變成盆地地形。宜春是這些山前盆地中最后一個城市。不久之后,許多南北向的山脈出現在車窗外,分隔開了江西和湖南。

從衛星圖照片上俯瞰浙贛鐵路沿線經過的區域,就像一個拉長的葫蘆。金華-衢州盆地和鄱陽湖平原是葫蘆兩截寬闊的腹地,將這兩截腹地連接起來的是浙西的江山和贛東的上饒間狹窄的山間通道。宜春是葫蘆的底部,而細長的葫蘆嘴指向寧波。我們不止一次從這個葫蘆形的區域經過。每當火車自西向東開的時候,這一帶的地形特征給我留下的印象更深刻,也更鮮明。反過來,火車自東向西開的時候,我的視線總是不由自主地越過盆地北邊連綿不斷的群山,停留在隔著這些山脈與浙贛線平行的長江南岸小城上。蕪湖、馬鞍山、銅陵和安慶,這些小城點綴在長江安徽段沿岸,每一處都給我多少留下了一些回憶。

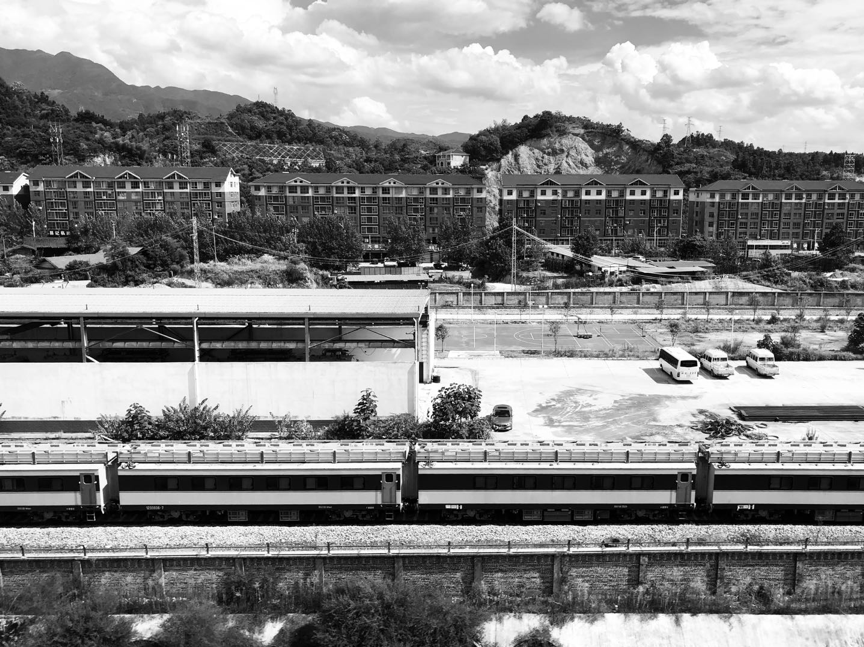

因為是在暑假期間,車上坐滿了人,很多是去城里和父母短暫生活一段時間后回家的孩子。車廂里一直吵吵鬧鬧。快到長沙的時候,我打了個盹。被兩排座位前的孩子吵醒時,車已經到了婁底。G7313在婁底碰到兩列去昆明的綠皮車,一列起點站是哈爾濱,另一列來自濟南。可見婁底是東部各城市前往云貴高原時必經的樞紐。

過了婁底,就是莽莽群山。火車一直在隧道里穿行,僅在進站前后,可以看到一些不大的平地,景象相當逼仄。在穿過黔東南山區一個接一個的隧道的間隙里,山坡上不時閃過一些兩層的瓦頂木屋。這種木屋用的瓦是灰色和淡黃色的,除了泥料的性質,瓦窯的溫度大約不會很高。如果幾棟房子連在一起,屋頂的顏色很和諧。每棟房屋都用石灰漿砌起屋脊,白色的屋脊頗高,兩端翹起,出尖,屋脊正中嵌著牛頭狀的飾物,豎著兩道尖角。看木屋的色澤,大概涂了桐油。和鷹潭附近那些用整塊火山石塊整整齊齊地壘出來的二層樓房一樣,黔東南的木屋讓我頗有好感。我說不上是什么原因。到了凱里,路邊還能看到一些平房,屋頂上蓋著大塊的石片。我第一次看到這種房子。

直到過了貴陽和安順,鐵路兩側才有較大的平壩出現。過了安順,隧道又接踵而來,但兩側山勢已經變了。饅頭狀的孤山互不相連,而是擠擠挨挨地排成一大片。有些山很高,露出灰色的巖壁,顯然鈣含量很高。和廣西桂林一帶類似,貴陽以西是典型的喀斯特地貌。

傍晚六點鐘,火車經過幾處超長隧道。一出隧道,旅客們發現自己置身在群山之巔,窗外是深深切入峽谷的懸崖。一個接一個的山頂平壩延伸到遠處。地平線上堆積著白色和淺灰色的云層。

15分鐘后,查身份證的警察提醒說,火車正經過滬昆線上最高的一座橋——北盤江大橋。大橋高達300米。橋欄上裝了許多藍色波浪形的導風板。導風板上布滿了孔眼,透過這些孔眼,可以看到橋下峽谷里流出一條大河。

進入云南境內后,車內溫度似乎一直在下降。七點半左右,抵達昆明南站。與其他大城市高鐵站相比,昆明南站內部空間不大,也沒有看到太多商業開發。

(本文作者夏佑至系作家,著有《蒙塵記》、《上街》等)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司