- +1

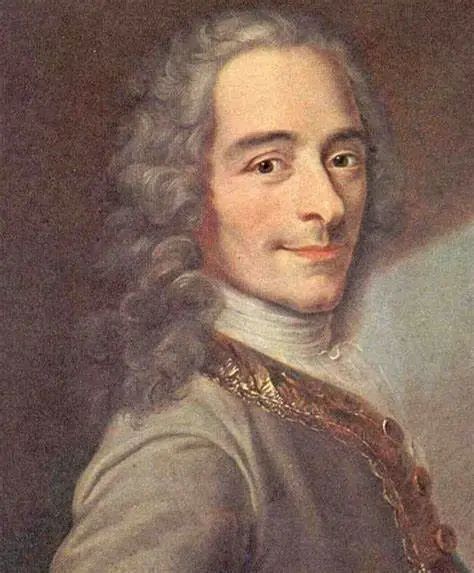

伏爾泰的世界史觀

本文來源于哲學社

伏爾泰的世界史觀

王加豐

作者簡介:王加豐 本校歷史系博士生

人大復印:《世界史》1997 年 09 期

原發期刊:《華東師范大學學報:哲社版》1997 年第 04 期 第 61-67 頁

提要:伏爾泰是啟蒙運動史學的代表人物。法國年鑒學派的代表人物勒高夫把他看成是當代法國新史學最早的“祖先”。[①]美國的斯塔夫里阿諾斯把今天“研究歷史”的全球性方法,看成是“啟蒙時代的編史傳統”的“恢復”,而伏爾泰的《論各國習俗和精神》和《世界史》是這一傳統的代表作。[②]顯然,伏爾泰的世界史觀在他的整個歷史思想中,及在西方的歷史思想史上均占有重要的地位,全面理解他的世界史觀,其產生的歷史條件及其沉淪約1個半或2個世紀后又受到重視的現象,對認識西方歷史思想史是很有必要的。

關鍵詞:伏爾泰 世界史觀

一、對地理大發現為史學世界史觀提供了客觀條件

任何世界史觀,都以一定的關于世界各地的歷史知識為基礎。在地理大發現前,歐洲人關于世界的知識尚限于地中海和北海周邊國家和地區,所以嚴格地說,當時還不存在真正的世界史(或全球史)觀。地理大發現初步造成了以西歐為中心的統一的世界市場,真正意義上的世界史也因此第一次在人類歷史上成為可能。

地理大發現所帶來的世界各地的知識震撼著歐洲的思想界。詹姆斯和馬丁曾這樣說道:“從十五世紀初期以來,源源而來的新資料在歐洲知識界不斷涌現,宇宙學者們為這些問題爭執不已。最初,他們遵循傳統的方式,去追求天命論的證據。就象在十五世紀以前的中世紀時代里,大部分學者幾乎全都逐字逐句地接受創世紀中所說的一切一樣,他們費盡心力,使他們對于地球的新發現和《圣經》相適應。但是,這些方法和傳統變得一天天難以保持了。”[③]

歷史學也是這樣,舊的神學的“世界史”觀也面臨著多種挑戰。從15世紀到18世紀的幾百年間,在新知識的沖擊下,它頑固地堅守著自己的陣地,然而點點滴滴地被新思想所侵蝕。到18世紀中,伏爾泰站在資產階級啟蒙思想家的立場上,集各種新思想之大成,對地理大發現所造成的對神學的“世界史”觀的種種挑戰,作出了自己的回答。這種回答就形成了伏爾泰的世界史觀。

地理大發現對舊的神學的“世界史”觀帶來的挑戰,主要表現在以下幾個問題上:

1.為什么世界上存在這么多《圣經》里不曾提到過的人類(美洲印第安人、撒哈拉以南的非洲人等),他們與已知的歐亞及北非人的關系如何,怎樣在世界史著作中表現他們?“傳統的世界史著作中,各國的家世曾有一個穩定的成員關系,并在中東有一個共知的祖居。”地理大發現所造成的問題是,如何把美洲或西印度等地那些奇怪的居民塞進這個世界史的框架中來。如果塞不進來,“過去寫的世界史將沒有世界性,現在和將來也不可能寫出世界史”。早在1552年,就有人指出,美洲的發現是創世紀以來最重大的事件。他把印第安人的問題看成是“向傳統的歷史解釋提出的嚴肅挑戰”。[④]

鑒于這一問題的尖銳性,從15世紀末和16世紀初開始就不斷有人對之作出解釋。最早一種解釋是意大利人彼特羅·馬蒂爾(1455—1526)提出來的。他戲稱這些幾乎裸體的印第安人在人類的黃金時代就由于其居住地與西方世界隔絕而逃過了“墮落”。當時的神學家和傳教士暫時采納了這種說法,但他們收集、撰寫的大量有關印第安人傳統、文化、生活和思想的材料,說明印第安人并不是亞當、夏娃以前那種心靈“潔白無瑕”的人類[⑤]。另一種解釋是16世紀初一個叫阿科斯塔(Acosta)的耶穌會士提出來的:根據15世紀時意大利一些學者的看法,亞洲和美洲間只相隔一條狹窄的海峽,有人戲稱之為亞尼安(Anian)海,印第安人可能就是跨過這條海峽的亞洲人,他們進入美洲后只發展到高度發達的野蠻文明。[⑥]這種說法有利于維護人類起源于近東的舊理論。1666年,荷蘭人格奧爾格·霍恩(Horn)寫了“第一本把新近發現的地區和民族包括在內的世界史”,叫《諾亞方舟》,他力圖把傳統的世界史寫法與新的人種志、地理知識結合起來,提出洪水破壞了人類原先的統一,而大發現把這種統一恢復了。[⑦]這種舊瓶裝新酒的做法顯然無法讓人滿意。

2.把新“發現”的居民放進世界史是一回事,在世界史中給這些居民以什么地位,或者說怎樣去描述他們是另一回事。這就是地理大發現以來歐洲歷史學面臨的另一種挑戰:如何解釋東方(中國、印度)文明比西方的更古老,在很多方面比大發現時期的西方達到更高的程度?西方人的傳統解釋,是人類文明從近東(埃及等)向遠東傳播的套路。直到18世紀,法國人還普遍認為“中國人僅僅是埃及的殖民地人,或者說是腓尼基的殖民地人。”他們還甚至認為,埃及的第一任國王美尼斯就是中國的大禹,埃及的第二代國王亞托埃斯是中國的啟。其理由之一是,“埃及人有時候在夜間點燃火炬,中國人也點燈籠,所以中國顯然是埃及的一塊殖民地。”[⑧]

這些荒唐的說法經不起檢驗,隨著東西方交往的增加及有關東方的知識在西方的傳播,18世紀里,這些說法已顯得過時。正如伏爾泰所說:“耶穌會教士帕爾南曾在中國生活過25載,又精通中國語言和學術,他既不失禮而又蔑視地駁斥了這一切想象之說。所有到過中國的傳教士和中國人,凡是聽到有人對他們說西方人們改變了中國這個帝國,盡都付之一笑。”[⑨]

從上面伏爾泰的敘述可以看出,地理大發現后幾百年間,西方人從整體上說低估了東方文明的成就與特點,只是到了伏爾泰的時代(18世紀中),西方才有較多的人對這問題達到了較符合實際的認識。因此,也只是到了這個時候,在世界史中表現東方文明的問題,才引起人們較多的重視。

3.地理大發現所造成的西歐歷史學一個更深層次的問題是,文藝復興以來人道主義的“人”是一個高度抽象的類的概念,要徹底地貫徹人文主義的原則,就必須承認人類的各部分都是平等的。早在16世紀上半葉,拉斯·卡薩斯就試圖用基督教神學的語言來解釋人文主義的這一原則。他在《西印度群島史》中提出:新世界與基督教神學的“世界史”沒有沖突,實際上世界史是因美洲的發現而完整起來的。在這以前的很多世紀中,人類的統一只不過是預兆,現在則成了現實。所以印第安人是人類的一部分[⑩]。不過,那時持有這種觀點的人非常少。與當時殖民奴役的社會需要相一致,占主導地位的意見是:印第安人從來不是充分的人類。在這樣的背景支配下,加上當時發展著的民族國家要求歷史學捍衛民族的利益,地理大發現開始以來的幾百年間,西方的歷史學中根本不可能貫徹人文主義中所含有的“民族平等”的原則。西班牙人把西班牙世界帝國的擴大看成最重要的事情,德國人繼續把神圣羅馬帝國看成世界上第四個也是最后一個帝國。

但這樣的世界史不能永恒不變,資產階級在思想領域的反封建斗爭需要較徹底地貫徹人道主義、人性論等基本原則;在史學領域,他們也必須用這些原則來反對天主教神學的“世界史”觀,不這樣做,他們反封建神學的斗爭將會很不徹底,很不完整。正如恩格斯所說,在啟蒙思想家的理性王國里,“迷信、偏私、特權和壓迫,必將為永恒的真理,為永恒的正義,為基于自然的平等和不可剝奪的人權所排擠。”[11]

18世紀初,一些優秀的進步思想家開始嘗試著對舊的世界史觀發起全面進攻。這方面的佼佼者是維柯,他企圖系統地整理關于世界上各民族的知識,從嶄新的角度提出人類歷史統一性的觀點。他說道:“各異教民族所有的歷史全部從神話故事開始,而神話故事就是各異教民族的一些最古的歷史。憑這種方法,就可發現各民族及其科學(知識)的起源,本書從頭到尾都要顯示出:各民族的各種起源都在于各民族本身而不在它處。本書自始至終都要證明它們的起源都在各族人民的公眾需要和利益,后來才由一些個別的聰明人就各種起源進行思索而加以完善化。這是世界通史的正當的起點”。[12]維柯在《新科學》中的實際論述雖主要是古代希臘、羅馬的歷史,但正如克羅齊所說,“在敘述歷史時,他總是使自己限于強調屬于各民族和各時期的一組組材料的共同方面”,他講的羅馬人,是那些“與希臘人恐怕也與日本人具有共同特征”的人[13]。

正是在這樣的背景下,伏爾泰開始了他的歷史寫作,寫出了“第一部真正的世界史”,[14]即《論各國習俗和精神》,在這部書中,在其他的歷史著作或有關的論述中,他表現了自己的世界史觀。他的世界史觀,可說是站在啟蒙思想的立場上對地理大發現帶來的知識挑戰的回答。

二、伏爾泰世界史觀的基本內容

首先,伏爾泰明確反對世界各地的居民皆源于中東(近東)的舊的神學觀。他從自然神論的觀點出發指出:美洲人、澳大利亞人的起源并不值得大驚小怪,“把人類放在挪威的同一個上帝也把一些人放在美洲和南極圈;就象上帝以同樣的方式,在那些地方播種樹木、灌木并使青草在那兒生長”。[15]

為說明各地的人類在統一的神意作用下有獨立的起源,伏爾泰盡量強調各大陸人類的區別,以至于有人指責他“傾向于夸大”這些不同點。[16]比如伏爾泰指出:“除了瞎子,沒有人會懷疑白人、黑人、阿爾比諾人(Albinos)、霍屯督人、拉普蘭人、中國人和美洲人都是完全不同的種族。”[17]為說明這一點,富于作家和詩人氣質的伏爾泰論證起來妙筆生花:“加弗里人(CaFFrts)象圍裙一樣從肚臍一直往大腿中部傾斜的柔軟寬松的肌膚,薩摩耶達(Samoieda)婦女的黑乳房,我們居住的大陸上男人的胡須,土著美洲人無須的下巴,都是極其明顯的區別,設想他們中的每一個都是相同的人類是很難的。”[18]

針對天主教辯護士拉菲托(Lafiteau)關于美洲人是古代希臘人的后裔,及關于只有無神論者才說上帝創造了美洲人的觀點,伏爾泰嘲笑說:“就讓拉菲托教父使加勒比的居民來自卡里亞(Caria)吧,他的理由是名稱的近似,還因為兩者的婦女都侍候她們的丈夫,為其做飯;讓他想象加勒比人生出紅色的孩子而黑人婦女生黑的孩子,因為他們的先輩習慣于把他們自己的皮膚涂成黑的或紅的。”[19]

必須指出,限于當時的歷史知識水平,伏爾泰用來論證自己觀點的證據有些也是同樣荒唐的。比如他證明美洲特殊性的一個理由是:離熱帶遠的居民愛好征服,靠近熱帶的居民則對君主十分馴服;但在美洲不一樣,加拿大人不謀求征服墨西哥人,決不象韃靼人征服歐亞大陸那樣。[20]這里的不同點在于:各自的荒唐證據為不同的論點服務。伏爾泰只有提出各地的人類有獨立的起源,才能提出他的另一個相關的觀點。即:

2.“最遠古的文明民族是迦勒底人、印度人和中國人”,[21]他們能做到這一點是因為他們所處的自然條件優越。伏爾泰在講到印度人時說:“如果允許猜測的話,恒河邊的印度人恐怕是最早聯合成一個整體的民族。有一點是可以肯定的:在這塊動物最容易找到牧草的土地上很快就布滿了各種動物,因為牧草富于營養”。他還認為,“世界上沒有其他人比恒河邊的人在兩手觸及之處就能找到更促進健康、更愜意或更豐富的食物”,因為這里同時還生產稻米、菠蘿、可可、海棗、無花果、桔、檸檬、甘蔗、棕櫚等等。[22]關于中國,他又說道:“我們敢在說到中國人時不求助于談論他們的動物嗎?”他把中國的繁榮看成是中國的自然條件優越,因而避免了各種諸如洪水、革命、瘟疫等等的天災人禍。[23]

伏爾泰的上述解釋不一定正確,但把各地的人類與其所生活的土地(自然條件)聯系起來理解,是歷史學走向科學的重要一步。把東方的悠久文明歸之于這里的自然條件,這在當時是一種很新的觀念。由此,伏爾泰指出,各文明古國的燦爛文化是他們自己創造的。他說道:“我們在其他篇章里,也曾一再指出,跟一個例如中國這樣的民族爭奪它那些名符其實的名望是何等魯莽笨拙。我們以歐洲而論沒有那一家名門貴族的古老程度能比得上中國的那些世家”。[24]他又說:“我們不過是昨天的人,是剛剛開拓了荒野森林的克爾特族的后裔。我們還是不要去打擾中國人和印度人,讓他們安安靜靜地享受他們的錦繡河山和古老文化吧。”[25]顯然,伏爾泰的,或他的同時代人孟德斯鳩的“地理環境決定論”,在沖破神學“世界史”觀,在史學思想突破性發展上有過重要作用。

3.既然各大陸或各地區的文化是當地居民自己創造的,既然東方一些國家的文化曾遠遠高于歐洲,那么民族平等就是題中應有之義了。上帝的子民平等,這是基督教的基本思想。從地理大發現以來,這種思想不絕如縷,如拉斯·卡薩斯,但這種思想要對學術界發生較大影響,則要看當時的社會需要。正是啟蒙思想家反封建天主教神學的需要使他們比較徹底地去貫徹民族平等的思想。這一思想的徹底性表現在:不少啟蒙思想家都是強烈地反對奴隸制的。伏爾泰在講到1757年時法國治下的圣多明各港3萬自由人靠10萬黑人和穆拉托(Mulatfo)奴隸養活時,憤怒地斥責道:我們告訴這些自由人,奴隸們“也是象我們一樣的人,他們也是因上帝的血而得到拯救的”。然而,“他們被要求象馱獸一樣地工作,他們吃得很差;如果他們企圖逃走就要被砍去一條腿,然后給他們一支木腿,然后要他們干轉動榨糖機的長柄的體力勞動。然后,我們厚著臉皮去說論人的權利”。[26]很明顯,伏爾泰認為談論人的權利與奴隸制是不相容的。這一思想在雅各賓專政時曾付諸實施。

從以上關于世界史的基本原則出發,伏爾泰嘗試著對各民族的共性,即人類歷史的統一性,作出總結。

1.各民族的理性是統一的。他說道:“上帝向我們注入了普遍的理性原則,就象他讓鳥有羽毛,使熊有皮膚:這一原則永恒不變,盡管所有的情欲都反對它,它還是存在著……正因為如此,最不文明的民族歸根到底經常能很好地根據他們的統治法律作出判決,因為他們感覺得到那些法律是否符合憐憫和公正的原則。這種能力是注入在他們心中的”。[27]

2.一個民族或國家的形成需要經歷很長的時間。“一個民族的居民聯合成一個整體,成為強大,戰斗力、文明,當然需要經過很長的時期。”伏爾泰舉了歐洲人到美洲時看到的印第安人做例子,說明印第安人雖已存在很長時間,但那里只有兩個王國,所有這一廣闊大陸的其他部分的居民都仍處于小小的社會,而這兩個僅有的王國也還未發明文字。他認為,有利的環境對形成偉大的社會和文明皆是不可缺少的。[28]

3.只有上述統一的民族整體的形成,才會出現證明這種帝國存在的編年史,伏爾泰稱這為“我們的偉大的原則”。[29]拿今天的話講,成文史是在國家形成的基礎上才出現的。

4.大部分古代民族都是某種僧侶政治的國家。在古印度有婆羅門,古波斯有馬基(Magi),古埃及的一些教士對國王有重要支配力量,古希臘的先知(Calcas)在軍中有權把國王的女兒作犧牲,統治古高盧的是稱為德魯德(Druids)的教士。“可能很難看到在早期階段能存在非神權的政府”。不過,他認為中國是例外。[30]

5.各民族都把自己的遠古時代看成黃金時代。“幾乎所有民族的神學的基礎都是人的退化和墮落。人自然地傾向于埋怨當前而贊揚過去,使人們普遍地認為過去存在過黃金時代,而繼之的是黑鐵時代。”[31]

必須承認,從今天的觀點看,伏爾泰的世界史的構想體系上還是不完整的,他的一些論點中帶有維柯的影子(雖然他不一定讀過維柯的書)。但在當時的知識水平下,伏爾泰能提出這么多富于真知灼見的論點,并進行了新型的世界史的寫作,的確是不容易的。

三、伏爾泰的世界史觀與西方當代新史學的世界史觀

關于伏爾泰的世界史觀在他身后長期陸沉,要到二戰后才得以發揚光大的問題,斯塔夫里阿諾斯有過以下說明:1)由于實證史學的產生,“確立了資料需真實可靠的標準,這類標準是那時在論述除希臘文明和羅馬文明以外的其他文明時所沒有的;2)由于“好戰的民族國家的興起,它推動了民族國家歷史而不是先前的世界歷史的編纂”。[32]這種解釋基本上是正確的,但過份簡單化,不全面。要說明這個問題,最好先從當代西方新史學的基本特點說起。

1.新史學是一種總體史觀,也是一種全球史觀。這是因為,一方面人類的各個部分總是互相聯系、互相影響,割斷這些聯系和影響的歷史就不是新史學、換言之,新史學不僅十分重視人類生活的各個方面,也同樣重視世界各民族的直接、間接的相互關系。另一方面,一個國家或一個地區的歷史只有與其他國家、地區的歷史相比較,才能看出它們歷史的共性和個性。正是在這一意義上,巴勒克拉夫說:‘早在1936年,荷蘭的偉大歷史學家赫伊津加就指出:‘我們的文明首先是以全世界的過去作為它自己的過去的文明,我們的歷史首先是世界史,’從此以后所發生的一切只不過都證實了他的論斷。”[③③]年鑒學派的創始人馬克·希洛赫說:“唯一真正的歷史是世界性的歷史,對這一歷史的研究只能依靠相互的幫助和借鑒。”[34]

2.新史學是一種從對人類命運(不是世界上某一部分人的命運)關懷出發的歷史觀,因而是一種基于民族平等的歷史觀。勒高夫說,新史學是一種“不是讓史料自己說話,而是史學家帶著問題去研究的史學。”“它比任何時候都更重視從現時出發來探討歷史問題,以便能在一個‘動蕩不寧的世界中’生活和理解”。所以《年鑒》創刊時就主張“突破并反對歐洲中心論,渴望面向整個世界”。[35]

這樣一種歷史觀有一個前提,就是主張民族平等,至少他應該不是種族主義者。不能設想一個種族主義者或一個狹隘的民族主義者會去關心其他種族、民族的命運,很難想象持有這種觀點的歷史家能夠較正確地估計歷史上各民族的作用及其相互影響,從而他也不可能真正說明自己種族、民族的過去、現在和將來。“1914年以后,歷史學家紛紛轉變為主戰派,都從本民族傳統的角度來解釋歷史‘事實’。很難設想,這樣一個史學界怎么會是無偏見地追求‘客觀’真理的國際性學者團體呢?”[36]

3.新史學并不排斥實證史學的成就,而是繼承和發揮了這些方面。新史學“有長期的堅實的傳統為基礎”,它雖然是在反對實證史學的斗爭中成長起來,但對它來說,“實證史學方法的一部分技術經驗仍然是有效的”。新史學還“擴大了歷史文獻的范圍”,在這個意義上,它擴大了實證史學方法的應用范圍。[37]

當代西方新史學的這三個特點,在伏爾泰的時代尚不具備,伏爾泰所擁有的總體史思想和民族平等思想,主要還是出于資產階級反封建斗爭的一時需要,而不是出于西方人認識自己的歷史命運的長期需要。伏爾泰與一些啟蒙思想家所抱有的民族平等思想,是他們在反封建斗爭中,以全社會、全人類代言人的身份思考問題的產物(他們的理性王國就是一個全人類的樂園),這與當時西方各國正發展著的民族意識和殖民運動的現實是沖突的,因而它的現實基礎是十分薄弱的。不久后,民族主義就成為壓倒一切的潮流,在西方世界猖獗一個多世紀。在這種情況下,民族平等原則失去了土壤。西方人只是在經過兩次大戰的教訓,看到自己的命運與世界上其他民族的命運無法分開,并知道“一個對其他民族的基本理想和文化一無所知的民族將永遠無法擺脫災難”的道理時,[38],才真正開始腳踏實地地考慮民族平等問題。

其實,從伏爾泰到當代西方的新史學,世界史觀的發展不是一段漫長的空白。歷史學在這段時間的發展中,至少為當代新史學的世界史觀奠定了以下基礎,或者說提供了伏爾泰的世界史觀及其寫作實踐還不存在的條件:

1.比較正確地處理民族平等與民族發展不平衡的關系。這里用了“比較”兩字,是因為這個問題在今天西方的世界史中仍不能令人滿意,但若沒有在這方面達到一定認識,則不會有今天的世界史。伏爾泰本人就已碰到了這個問題。他在論述東方文明成就的同時,看到了東方文明“停滯”的現象:“中國人因為兩千多年來故步自封、停滯不前,所以在科學方面碌碌無為”。[39]在稍后伏爾泰的赫爾德那里,它已表現為一種深深的矛盾。赫爾德在探索世界歷史發展的理論時,一方面強調要重視為人類文明作出巨大貢獻的亞洲人民;另一方面又認為歷史生活的中心是西歐,在中國人、印度人或美洲土人中,沒有真正的歷史發展,只有一種靜止的文明。[40]

19世紀和本世紀初是白人種族優越論橫行的時代,但要批判這種思想,需要歷史學作出很多努力,即了解東方文明的成就及其發展特點,避免用西方的眼光看待東方的歷史,承認人類歷史的多樣性和復雜性,較中肯地看待西方文明的優勢和局限及其在人類整個文明發展中的地位。只有在這些方面都有較大進展,才能對民族平等和民族發展不平衡的關系有個較正確的認識,而這些進展正是在白人種族主義、民族主義壓倒一切的情況下逐漸孕育出來的。

2.在18世紀,比較科學地處理史料的方法,即實證主義的方法,還不具備;或者說,17世紀后期馬比榮所使用的文獻考證方法尚未流行。只有在19世紀時,這一方法才臻于成熟和流行,而在這個世紀里,西方人忙于用這種新的方法研究他們比較熟悉,擁有大量原始史料的古代希臘、古代羅馬及中世紀的歷史。這時期,西方人對東方國家的歷史尚處于資料積累時期,還很難作出一般性的概括。即使是深刻關懷人類的過去和未來命運的馬克思主義創始人,也要到19世紀80年代才有可能比較系統地探討人類的史前史;而且以現在的角度看,這種概括還主要仍然是限于古希臘、羅馬、日耳曼幾個民族。

3.比較正確地處理歷史發展中精神的作用與物質的作用的關系。伏爾泰雖被視為總體史觀的先驅,他在歷史理論上十分重視經濟、文化等方面,即強調人類在政治活動之外的所有其他活動,但他不可能不受時代的限制,他不可能在自己的著作中很好地貫徹自己的史學主張。科斯敏斯基說道:“有人說,伏爾泰的《論各國習俗和精神》中文化歷史篇薄弱,經濟史介紹得也很不夠。但是他到哪里能獲得所有這些材料呢?”[41]特別是,伏爾泰認為,人類的統一性,人類歷史的進步,是精神的進步。西方人不同于中國人、印度人、非洲人的地方只在于他們在理性上有更大的進步,后者的落后是由于諸如壓迫性的宗教、法律、習慣等非理性力量的控制。[42]本著這樣的信念,他把人類史按精神發展分成四大時代:菲利浦和亞歷山大時代,凱撒和奧古斯都時代,穆罕默德攻占君士坦丁堡之后的時代,路易14時代。在路易14時代,“人類的理性這時已臻成熟”。[43]

用理性或精神的進步作為認識人類歷史的統一性和不斷進步的標準,在反天主教神學中起過重要作用,是啟蒙思想家的普遍觀點,孔多塞、赫爾德等還進行了人類精神發展的分期,19世紀的孔德、黑格爾更是據此形成了自己龐大的思想體系。但這對強調經濟等其他因素作用的伏爾泰卻又是個致命的弱點,因為這使他對經濟、文化的論述缺乏一種內在的邏輯力。只是到本世紀初,在馬克思主義及現實歷史的影響下,越來越多的學者才開始真正重視經濟等物質因素的作用,從而為當代的總體史觀或全球史觀提供了扎實的理論基礎。

當然,當代西方新史學的代表人物一般不是嚴格意義上的唯物主義者,但他們與18、19世紀的學者不同,他們高度重視物質因素的作用,不再那么過份強調精神因素的作用,從而使歷史比較地接近原來的面目。

上述三個條件,構成了伏爾泰的世界史觀與當代新史學世界史觀的差距,為了這種過渡,提供這些條件,世界史走過了一條長長的彎路。

原標題:《伏爾泰的世界史觀》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司