- +1

《圓桌派》都說生氣有害健康了,那怎樣才能不生氣?

原創 看理想編輯部 看理想

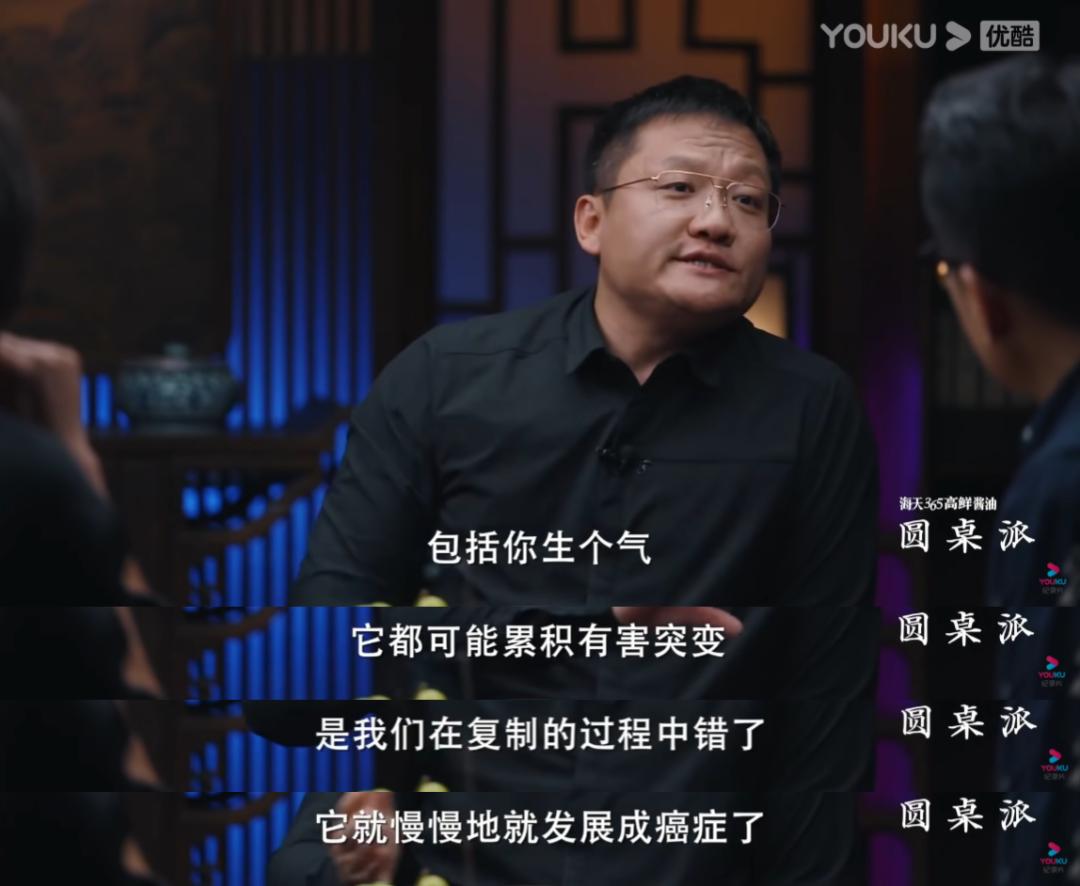

《圓桌派》第五季EP11

《圓桌派》第五季最受熱議的嘉賓,恐怕是在最后兩集壓軸登場的基因科學家尹燁。

他在節目中以理科生的學識“碾壓”了這個文科生主場,文學教授許子東在交談過程中頻頻表示沒聽懂,像極了屏幕前的你我。

尹燁擅長用基因知識解釋日常現象,比如“生氣可能累積有害突變,慢慢地發展成癌癥”,就成為了流傳度最廣的片段之一。

當然,尹燁闡釋的只是一種可能性,但不妨礙“生氣有害健康”這個觀點在社交網絡上引起巨大的共鳴,而這種共鳴,早有苗頭。

01.

我也知道,這樣不好,不好

“世界如此美妙,我卻如此暴躁,這樣不好,不好。”在《武林外傳》里,秀才勸郭芙蓉冷靜時總會搬出這句話。

《武林外傳》

不知不覺中,“氣死”已經成了當代年輕人日常聊天的高頻詞匯。雖然這是個略微夸張的表述,但它的流行說明生氣、暴躁、煩躁等負面情緒占據著許多人的生活。

如果打開小紅書搜索“不生氣”,你會得到一些尹燁在《圓桌派》的金句截圖、布滿了平靜“咒語”的佛祖壁紙,一些描述暴躁經歷的帖子,以及一些告訴你生氣的危害、教你如何不生氣的短視頻課程。

如果打開淘寶搜索“不生氣”,你會得到一些印著“莫生氣”、“不生氣”的擺件、地毯、御守、杯子、鼠標墊等等生活用品。

而豆瓣甚至有一個“今天我沒有生氣”小組,從2019年成立至今已有36萬用戶加入。

組長 @冰闊樂 在小組簡介里寫:“令人惱火的事情有很多,但——‘為了小事發脾氣,回頭想想又何必。別人生氣我不氣,氣出病來無人替。我若氣死誰如意?況且傷神又費力。’”組員們在組里分享各自的糟心事,包括性別歧視、人際關系中的委屈,日常的不走運等,這個小組已經成為了一片傾訴的小天地。

另一方面,許多關于不生氣的迷因和表情包也應運而生。其中最經典的莫過于《請回答1988》中,金正峰去寺廟散心的一張劇照。

由于他身穿灰袍,手捧蓮花的樣子過于平靜,仿佛看淡了世間的一切紛爭,這張圖被許多網友拿去二次創作并傳播,告誡自己凡事看淡,不必為難自己。

事實上,這些試圖平復情緒的舉動,與此前互聯網上流行的佛系文化以及喪文化一脈相承,都指向了一種被動的抵抗姿態。

因為大部分人無法消滅生氣的源頭,比如他的工作、客戶、老板、家人、男/女朋友等,如同佛系青年一樣,在認清大環境的不可撼動后,人們便嘗試通過改變自己的心態——通常是降低期待,來應對生活中的不如意。

既然難以改變“生氣源”,那么非暴力不合作,非暴力隨便你,非暴力我都行,也是一種態度。

顯然,經常生氣、難以控制的暴躁,已經成為了一個公共癥結,以至于相關的梗在當今互聯網文化中有著舉重若輕的位置。同時,商業市場也迅速捕捉到了“不想生氣”、“不想煩躁”的大眾情緒,生產了許多文化商品。

02.

不敢生氣,不敢生病

那么在今天,我們為何越來越關注生氣了?恐怕是因為社交媒體的分享屬性讓激烈情緒更容易被看見。

幾年前,歐美互聯網上有一個很火的詞——。它主要指青少年在社交媒體上通過夸大自己的悲傷和抑郁情緒來吸引注意力。

相信很多人都聽過王小波的那句:“人的一切痛苦,本質上是對自己無能的憤怒。”那么在社交媒體時代,分享痛苦,分享憤怒,是人們獲得安慰的一種方式,即便這常常適得其反。

與此同時,社交媒體的流量機制導致越激烈的內容越抓人眼球,再加上人本身的獵奇心態,所以我們總能看見別人的生氣與暴躁,或是能激起這類情緒的內容。

《民王》

另一方面,人們如此關注生氣,很大程度是因為它會影響身心健康。

我們都對“內卷”有所耳聞,近年來,因為加班而猝死的員工個例受到社會關注,而甲狀腺結節、乳腺結節這類“社畜”常見病也迫使人們正視熬夜加班、工作壓力等問題。

后疫情時代,人們自然地更在乎自己的身體狀況,也因此去了解更多醫學知識。越來越多人意識到,很多疾病或傷痛與個人生活習慣沒有必然的聯系,可能只是多個偶然因素疊加,再加上一些無可避免的工作和生活壓力,就突然病倒了。

正如尹燁在《圓桌派》中解釋為何生氣有可能導致癌癥,那是因為每次生氣時身體都會產生有害的毒素,當它們累積起來,直到某天免疫系統沒有捕捉到一個基因突變,人就生病了。

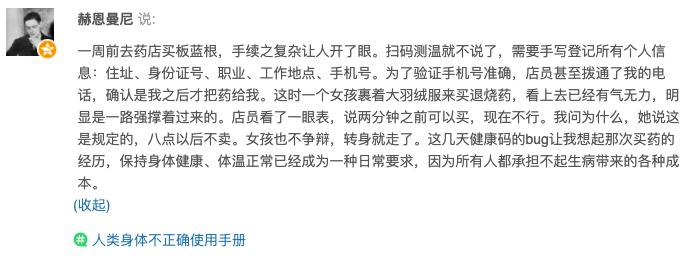

豆瓣用戶 @赫恩曼尼 日前分享了一個經歷:她曾在藥店目睹一位病怏怏的女孩,因為買藥手續過于苛刻,無奈放棄。“保持身體健康、體溫正常已經成為一種日常要求,因為所有人都承擔不起生病帶來的各種成本。”

豆瓣用戶 @赫恩曼尼

重大公共健康危機必然會重塑社會的行政機制和人們的心理狀態。今天,健康有著比過去更重要的社會屬性。我們每個人的健康狀況都具有一定的公共影響力,因此生病的成本也在不斷增加。

汪民安在《身體、空間與后現代性》中寫,“身體,這是個人最后一份私有財產。一個一無所有的乞丐仍舊擁有自己的身體,并能完全支配自己的身體。”

只可惜現實是,完全支配自己的身體和情緒正在變得困難。當來自外部的不確定性不斷增加,我們能做到的只有盡量維持良好的身體狀態,控制自己的情緒,為自己減負,保持愉悅的精神狀態。

03.

不生氣攻略

現在我們知道生氣有害健康了,但棘手的是,生氣是一種情緒,它無法被禁止或區隔,改變自我恐怕是最有效的化解途徑。實際上,“不生氣文化”的出現,指向了更廣泛的負面情緒控制問題。

拿最常見的生氣場景來說,我們該如何避免在工作中受氣?

面對工作中的種種“豬隊友”,作家、創意工作者東東槍曾在播客中分享過一個觀點:我們何德何能?憑什么要求自己的工作環境、共事的伙伴都是完美的呢?這話雖然聽起來頗為戲謔,但仔細一想,確實話糙理不糙。

再厲害的CEO,身邊也一定有令他不滿意的同事。既然在座的我們都不是CEO,那要做的,就是接受身邊永遠會有(你覺得)不夠能干的同事。在這個前提下,想辦法把事情做好,甚至是引導或改變同事的工作方法,這也是工作的能力之一。

《民王》

認清自己的位置是調整心態的關鍵,這也能幫助我們減少許多不必要的焦慮。

有句流行語這么說:“月薪八千,操月薪八萬的心。”這似乎是很多人在工作中的困境,總覺得自己承擔著能力范圍外的壓力。

這種時候,或許可以借鑒李誕在《脫口秀工作手冊》中給實習生的勸誡:“不要那么焦慮,公司是不會把特別重要的任務交給你的。你是誰,你會什么,公司怎么可能會把重要的事情交給你。不要害怕,你的上級把任務交給你的時候,預期就是你會搞砸。你為什么覺得他會把一個不能搞砸的事情交給你呢。如果真的是這樣的話,你就趕緊離開,一個靠譜的領導是不會這樣的。”

《請回答1988》

那么工作之外,還有更廣闊的生活和更復雜的人,我們又該如何不生氣?

梁文道在《開卷八分鐘》中介紹過一本書——來自一行禪師的《你可以不生氣》。雖然書名看起來很“雞湯”,但仔細品讀會發現其中的深意。

很多時候,生氣被看作是一種被動的情緒消耗,因為他人做了什么或大環境的不可抗因素才會導致“我”生氣。但一行禪師的《你可以不生氣》卻通過“可以”二字強調了人面對生氣時的選擇權。

怎樣才可以不生氣呢?一行禪師給出的章法是,首先,要像照顧一個孩子一樣照顧生氣情緒。

梁文道在節目中解釋道,憤怒的人通常會有產生反抗或對峙的念頭,但更需要被看到的其實是底下的痛苦。我們都是先痛苦了,才會憤怒。

“在暴怒之中的人有一個特點,就是他們竟然不知道自己正在生氣。怎么樣可以不生氣,不讓憤怒折磨自己呢?首先就是看見自己的憤怒,觀察它。”

就像犯煙癮的人不會在意煙盒上的“吸煙有害健康”,生氣的人也很難做到與自己的激烈情緒保持距離,這需要不斷的練習。

我們可以嘗試一些佛教的正念方法,比如緩慢地呼吸。生氣時先吸一口氣,對自己說:“我知道憤怒正在心中浮現”,然后吐氣說:“我會好好地照顧你。”這樣一來一回,會幫助人平靜。

《民王》

一行禪師認為,憤怒和快樂不是對立面,它需要被溫柔地對待,而不是被壓制。的確,一味地壓抑憤怒情緒并不適用于所有場合,有時候,我們恰恰需要敢于生氣。

寫下《房思琪的初戀樂園》的林奕含曾說,“忍耐不是美德,生氣才是美德”。對弱勢群體而言,遇到不公對待或侵害時,生氣、憤怒,是表達態度的重要途徑。

知名心理咨詢師李松蔚在《圓桌派》中分析過高學歷的人反而容易被“PUA”的原因。高等教育在一定程度上教人突破自己的舒適區,時刻保持自我反思,從而更好地聽從和接納他人的觀點。這導致一些高學歷的人也可能被“洗腦”。

因此,我們應該學會相信自己的直覺,適當地回歸“原始”狀態。有不適就提出來,有怒氣就表達出來,尤其是長期處于弱勢地位的人群,要記得,生氣也是一種重要的反抗。

尾聲.

這是一個挺不容易的時代。互聯網看似發達,卻充滿了仇恨;工作方式看似豐富,加班卻是殊途同歸;人與人之間的交流看似容易,卻充滿了不理解或壓迫......不生氣的生活,真的存在嗎?

梁文道在《開卷八分鐘》里還介紹過另一本書,就叫《不生氣生活》。

他說,“當你被激怒時,你應該想象你的心是大地。人們總是踐踏大地,往地上傾穢物、糞便或尿液,或者把花朵丟撒在地面,把已有香味的水淋在地面,或者用鋤頭或鏟子在地上挖洞。然而無論人們怎么污損或滋養大地,大地總是如如不動,不曾抗議、不曾要求公道、不曾因為自己被珍愛照顧而歡喜。大地總是如此穩固堅強,且不為外界的沖擊所影響。”

愿我們都有一顆大地般的心,包容又寬闊。但話又說回來,粵語中有句俗語叫“佛都有火”。該生氣時就生氣,做一片大地,也是可以地震的。

撰文:林藍

監制:貓爺

配圖:《民王》《請回答1988》

《Legal High》《圓桌派》第五季

轉載:請微信后臺回復“轉載”

原標題:《《圓桌派》都說生氣有害健康了,那怎樣才能不生氣?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司